Debate sobre el consumo de drogas

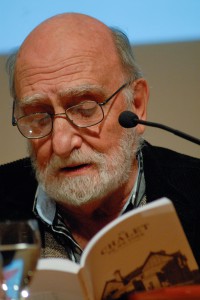

“Durante mucho tiempo nos quejamos por la ausencia del Estado y ahora, cuando tiene que tener una figura presente, también nos quejamos”. Con este planteo el periodista y magíster en Políticas Públicas, Esteban Wood, abordó la problemática que apunta a definir qué posición adoptar, desde el ámbito público, en relación al consumo de sustancias ilegales.

“Durante mucho tiempo nos quejamos por la ausencia del Estado y ahora, cuando tiene que tener una figura presente, también nos quejamos”. Con este planteo el periodista y magíster en Políticas Públicas, Esteban Wood, abordó la problemática que apunta a definir qué posición adoptar, desde el ámbito público, en relación al consumo de sustancias ilegales.

Es que, de acuerdo a su análisis, la postura sobre este tema varió de una visión en donde se “criminalizaba al adicto”, hacia la posición actual, en la que existen fuertes tendencias para “legalizar las drogas como una forma de sacarle el negocio al narcotráfico”.

Wood se desempeñó como vocero de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), y propone tomar “una posición intermedia”, pero con una marcada intervención estatal: “Lo que hay que pensar es de qué forma sacamos al adicto del sistema penal y, a su vez, quedarnos como Estado con una herramienta para poder ingresar al ámbito privado de la persona para rescatarla, porque ella ya no tiene conciencia de su enfermedad. Yo planteo buscar alternativas, ya sea desde la sanción administrativa hasta una ‘probation’. Que el Estado reproche una actitud que es socialmente disvaliosa y que genera daños, pero sin ir al extremo de la legalización que muchos pretenden”.

La posición de los medios

Esteban Wood disertó en una charla abierta denominada “Imaginarios y representaciones sociales sobre las drogas. Una mirada desde los medios de comunicación”, que se desarrolló en la UNNOBA.

Para el especialista, durante mucho tiempo los medios asociaban al adicto con lo criminal. “Tenían una mirada de preservación de lo colectivo y el adicto era aquel que ponía en riesgo la estabilidad social”, planteó Wood.

“En los últimos tiempos hay una visión más banalizadora, que hace hincapié en las libertades individuales y enfatiza el derecho de la gente a consumir”, opinó.

Por tal motivo, consideró que “se debería empezar a mostrar desde los medios de comunicación el lado socio-sanitario del fenómeno”. “Hoy en día pensamos el tema sólo cuando un adicto al paco se mete en un supermercado a punta de pistola”, ejemplificó.

Para Wood, no sólo los medios tienen una mirada sesgada sobre esta problemática. “El debate sobre las drogas es netamente económico y no se contempla el aspecto sanitario”, aseveró.

Desde su análisis, la posición actual a favor “de la legalización o la despenalización” resulta contradictoria desde su base constitutiva: “Si decimos que se puede despenalizar únicamente la marihuana por ser una droga blanda o inocua -lo cual también es discutible- bajo el parámetro de que no se puede ir en contra del artículo 19 de la Constitución que vela por las acciones privadas de los hombres, ¿por qué se va a privar a la persona que quiere consumir paco o cocaína de hacerlo? Eso es algo de lo que se está hablando en Uruguay, en donde se sustenta el marco legal sobre los parámetros de las libertades individuales”.

Autonomía y rendición de cuentas para la calidad educativa

Por el doctor Guillermo R. Tamarit, rector de la UNNOBA

Por el doctor Guillermo R. Tamarit, rector de la UNNOBA

Respecto a los intensos debates en torno a la educación en nuestro país, plantear instrumentos que en el mediano y largo plazo puedan acercarnos a la posibilidad de mejorar la gestión en su conjunto, debe ser una prioridad.

De acuerdo a informes elaborados por el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (que conocemos por su sigla PISA) de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE, quien establece en forma trianual la valoración de la actividad de los estudiantes de los países miembros) se entiende que existe una relación entre la autonomía de las instituciones educativas que rindan cuentas públicamente y la calidad de su gestión educativa.

Así se afirma que la mayor autonomía de los centros educativos promueve un mejor rendimiento de sus estudiantes. De la misma manera, los centros educativos que rinden cuentas de sus resultados (haciendo públicos los datos) tienden a obtener una mejor calidad en sus prestaciones. De esta manera, PISA concluye que organizaciones autónomas adquieren mayor responsabilidad respecto de los estudiantes, los padres y la comunidad en general, cuando combinan esa autonomía con la correspondiente rendición de cuentas.

La autonomía de instituciones educativas, unida a políticas de transparencia de la gestión, está asociada al buen rendimiento de los centros educativos. En esta dirección planteamos la experiencia de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires.

La UNNOBA goza de la autonomía otorgada por la Constitución Nacional a las Universidades Nacionales, en su art 75 inc. 19: “Corresponde al Congreso (…): Sancionar las leyes (…) que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales”.

El desarrollo de esta prerrogativa en forma responsable supone la correspondiente rendición de cuentas por parte de las Universidades Nacionales. En el caso de la UNNOBA el ejercicio de la autonomía y la correspondiente publicidad de los actos de gestión se desarrollan a través de múltiples actividades.

En primer lugar, la Universidad es cogobernada en forma pública por estudiantes, docentes y no docentes en los Consejos Directivos y el Consejo Superior. Por lo que no existe decisión institucional que no surja de un debate público.

A su vez, la Universidad se sometió a evaluaciones institucionales externas, una de carácter internacional realizada por un organismo de la Unión de Universidades de América Latina (UDUAL), y otra nacional a cargo de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). En ambas instancias se abre toda la información a expertos universitarios que analizan en forma pormenorizada la gestión y el desarrollo de la institución.

Por otra parte, el control, al que todas las universidades se encuentran sometidas, es ejercido por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

La Universidad también decidió implementar normas ISO para distintas instancias de su actividad administrativa (proceso de expedición de títulos, sistema de adquisición de bienes y servicios a través de licitaciones públicas o privadas, liquidación de haberes de personal, historial académico de los alumnos, inscripciones de alumnos, entre otras) todo lo cual es relevado, en primer lugar, para el reconocimiento de la norma y luego en el control de su gestión. Por lo tanto, a la vez que se goza de la autonomía, se publicita a través de todas estas instancias y rinde cuenta de la actuación.

El informe sobre autonomía y rendición de cuentas de PISA sostiene también, a nivel nacional, que cuanto mayor es el número de centros educativos con niveles de autonomía con la posibilidad de establecer sus políticas generales y publicitarlas, mejor es el rendimiento del conjunto del sistema.

Quizás este sea un camino para las instituciones educativas de nuestro país, que permitiría acercar a docentes, directivos, estudiantes, trabajadores no docentes, padres y la comunidad en general, a la posibilidad de involucrarse en políticas para garantizar la igualdad de oportunidades de nuestros niños y adolescentes.

Twitter: @RectorUNNOBA

“No creo en el divorcio entre lo abstracto y lo figurativo”

“Siempre he sentido al arte, ante todo, como una aventura. La pintura ha sido para mí una forma de entenderme con el mundo”, expresó el maestro Luis Felipe “Xuxo” Noé en el marco de un colorido homenaje que la Universidad le rindió al artista plástico.

“Siempre he sentido al arte, ante todo, como una aventura. La pintura ha sido para mí una forma de entenderme con el mundo”, expresó el maestro Luis Felipe “Xuxo” Noé en el marco de un colorido homenaje que la Universidad le rindió al artista plástico.

Violines, violonchelos y platillos expresaban a través de sonidos encadenados los misterios de las pasiones humanas, a la vez que un conjunto de artistas plásticos plasmaban en sus obras lo que percibían de estas melodías, en un trabajo conjunto que había comenzado un día antes a través del Laboratorio Interdisciplinario de Arte. Noé observó la creación de estos artistas inspirados por música como preludio a ser declarado Visitante Ilustre por la Universidad y Huésped de Honor por parte de la Municipalidad de Junín.

La vicerrectora Danya Tavela planteó que el homenaje a Noé es un reconocimiento “a los miles y miles de artistas que contribuyen y contribuyeron a la historia”, que lograron con su arte “la trascendencia del hombre” y que le permitieron “ser libre a través del engrandecimiento de su espíritu”.

“Como comunidad universitaria nos sentimos muy orgullosos de que este espacio de arte se haya desarrollado en nuestra casa, que nos acompañen en el camino de la preservación, transmisión y difusión de la cultura”, sostuvo Tavela.

El artista plástico tiene 81años y ha recibido importantes premios en el mundo artístico, entre los que se destacan: el Premio Nacional Di Tella en 1963, el Premio Konex (en tres oportunidades) y el Gran Premio Fondo Nacional de las Artes. Además de pintar en Buenos Aires llevó su arte a Nueva York y París. También fue creador del grupo “Nueva Figuración” junto a Ernesto Deira, Rómulo Macció y Jorge de la Vega.

El artista contó en el acto de homenaje que fue influenciado por su padre para adentrase en el mundo del arte. “Cuando nací mi padre ya había publicado dos antologías de la poesía argentina y, si bien se dedicó a la literatura, fue quien me acercó a lo cultural y a la pintura”, relató.

Noé reconoció que desde niño se sintió atraído por el mundo de la imagen: así como los chicos identifican marcas de autos, él identificaba a los autores de los cuadros. “Tenía once años cuando visitaba los salones nacionales con mi padre y le decía 'este cuadro es de tal o cual' pintor”, recordó.

Categorías en el arte

El homenajeado se refirió al supuesto divorcio entre el arte abstracto y figurativo, que se planteaba en los años sesenta: “Para mí la imagen tiene que decir algo y el lenguaje siempre oscila entre lo concreto y lo abstracto, por lo que no creo en el divorcio entre lo abstracto y lo figurativo”.

“En todo caso, creo que todo artista, cuando comienza una obra, es como cuando una persona llega a una estación de tren: sabe el nombre del lugar de destino pero no conoce ni el recorrido ni el lugar donde arribar”, planteó Noé. Y agregó: “Creo que como el tren va recorriendo estaciones, el artista atraviesa etapas”.

“Yo empecé tomando un tren llamado Caos porque nunca entendí que la imagen tenía que ser ordenada, sin embargo no quiere decir que caos sea equivalente a desorden. Orden y desorden son categorías estáticas, en cambio para mí el caos es algo que cambia a través de sí”, sostuvo el artista.

“Creo que la obra es a través de nuestra relación con esa creación, por lo que hay un modo de ser de la obra que es un modo de ser nuestro”, reflexionó.

Por último Noé expresó que no cree en los bocetos porque los “bocetos son parte de la obra”, así como el “artista es parte de la obra”. “El boceto no es otra cosa que la verdadera obra. Es en el boceto donde el artista pone toda la energía para la concepción”.

Soberanía alimentaria, satisfacer las necesidades con recursos propios

Sergio Florentino Rodríguez es un ingeniero agrónomo cubano que visitó la UNNOBA a partir de la puesta en marcha de un plan de cooperación e intercambio internacional. Junto a la Universidad Nacional de Villa María y a la Universidad de Granma (Cuba) se comenzaron a tejer los lazos y a compartir conocimientos. “Este intercambio ha sido posible porque ha habido un gran interés de ambos países en fortalecer el trabajo de las universidades”, enfatizó.

Sergio Florentino Rodríguez es un ingeniero agrónomo cubano que visitó la UNNOBA a partir de la puesta en marcha de un plan de cooperación e intercambio internacional. Junto a la Universidad Nacional de Villa María y a la Universidad de Granma (Cuba) se comenzaron a tejer los lazos y a compartir conocimientos. “Este intercambio ha sido posible porque ha habido un gran interés de ambos países en fortalecer el trabajo de las universidades”, enfatizó.

Docente, investigador y funcionario de su universidad, Rodríguez visitó Junín y mantuvo reuniones con autoridades de la UNNOBA, referentes locales y empresarios. Debatieron acerca de las ideas de desarrollo económico local y de las experiencias relacionadas con la soberanía alimentaria cubana, un panorama que brindó en su exposición el doctorado en ciencias agrícolas de Cuba. Luego de las reuniones mantenidas destacó: “Me llevo una muy buena impresión de lo que hacen aquí con la escuela de dirigentes”, y señaló que sería bueno aplicar un modelo de capacitación similar en su país.

Proyectar el futuro

Sergio Rodríguez explicó que el tema del desarrollo local se irá profundizado desde lo trabajado en cada una de las universidades articuladas. “Vamos a publicar dos libros, el primero es sobre las experiencias de soberanía alimentaria en ambos países y el segundo es sobre las Pymes en el sector agropecuario, porque casualmente dentro de los objetivos regionales de las tres universidades hay un componente muy fuerte de lo agroproductivo”.

Como responsable de las Relaciones Internacionales en la Universidad de Granma, Rodríguez informó que en Cuba existen prioridades para la cooperación internacional: “La primera es la soberanía alimentaria, en su sentido más amplio; luego están el medio ambiente, la energía sostenible, y el desarrollo local”.

¿Pueden las universidades potenciar las estrategias de cambio focalizadas en lo local? Para Rodríguez “es muy importante capacitar en todo nivel y desarrollar todo tipo de programas”.

Para ejemplificar esa relación con la realidad, el docente relató: “Los estudiantes de mi universidad hacen sus investigaciones y trabajos de curso en empresas, y no sólo relevan información, también le brindan documentación al productor. Así, lo que nace como un trabajo práctico de una materia, se convierte en investigación aplicada”.

Soberanía y alimentos

Soberanía y alimentos

- ¿Por qué fomentar un desarrollo focalizado en lo local?

- En Cuba el desarrollo local es una prioridad, sobre todo porque tiene como base la sostenibilidad. En lo local se puede respetar tradiciones, exaltar experiencias productivas y culturales para que no se pierdan. Cuba apuesta por el desarrollo local en todos los ámbitos también para exaltar el conocimiento que hay en las bases.

- Usted brindó conferencias sobre soberanía alimentaria. ¿Qué implica esta idea y en qué se diferencia de otra muy utilizada a nivel internacional, la seguridad alimentaria?

- El concepto de soberanía alimentaria lo patrocinó en sus orígenes el movimiento campesino internacional denominado Vía Campesina. La FAO [Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura] plantea la seguridad alimentaria y envía toneladas de alimentos a los países con hambre, pero cuando se acaba la ayuda, se acaban los alimentos. Por lo tanto la seguridad alimentaria no es sostenible. Debido a eso, desde hace más de veinte años que la Vía Campesina plantea el concepto de soberanía alimentaria. En síntesis implica que a nivel local, provincial o nacional se pueda ser capaz de satisfacer la alimentación con recursos propios. Cuba tiene el objetivo de llegar producir el ochenta por ciento de los alimentos que consume, para no tener que gastar tres mil millones de dólares al año en alimentos importados, como nos viene sucediendo.

- ¿La soberanía alimentaria implica diferencias en la forma de producir?

- Sí, en Cuba apostamos por la soberanía alimentaria porque tiene más amplitud. Se trata de que la producción sea lo más natural posible y reducir en todo lo que se pueda el uso de agroquímicos, como tendencia. La soberanía alimentaria implica también conservar saberes, buscar las semillas tradicionales y la feria. Esta es otra gran diferencia: la seguridad alimentaria crea dependencia. Si por algún motivo se cae un mercado al que le se le compra alimentos, se puede generar una crisis alimentaria.

- Lo que usted plantea implica pensar de modo crítico todo tipo de monocultivo, pero su país mantiene extensas superficies con producción de caña de azucar, ¿cómo se entiende eso?

- En el modelo de la soberanía alimentaria hay policultivo y diversidad biológica. Es verdad que en Cuba hay grandes extensiones de caña de azucar, sí, pero dentro de esa gran producción de caña, cada variedad no puede ocupar más del veinte por ciento de la superficie cultivada. En cambio, cuando visité Tucumán vi que el noventa por ciento de las áreas cañeras era ocupado por una misma variedad. Eso no debe ser, porque Cuba pasó por eso, y si viene una enfermedad sobre esa variedad puede devastar toda la producción.

- Como vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural, ¿qué opina de las migraciones del campo hacia la ciudad?

- En Cuba el campo fue perdiendo personas, gente que fue migrando a las ciudades al igual que en el resto del mundo, y hasta la propia Revolución lo propició. Pero a raíz de la estrategia de la soberanía alimentaria se ha comenzado a revertir el fenómeno. Actualmente, en Cuba cualquiera que produce alimentos tiene una de las mejores fuentes de ingreso del país porque el Estado ha priorizado la compra de alimentos a los campesinos. En el campo hay personas, y pese a la tendencia a tecnificarlo, hay que tener en cuenta siempre que quienes producen, en última instancia, son las personas.

- ¿Cómo se puede relacionar el conocimiento científico de la genética, sobre el que usted ha investigado y dictado cursos, con el modelo productivo de la soberanía alimentaria?

- Vamos a suponer un cultivo como el frijol. Hay campesinos que en Pinar del Río [provincia de Cuba] tienen en producción más de doscientas variedades de frijoles recolectadas en toda Cuba. Ellos conservan eso, hacen ferias de semillas entre comunidades agrícolas. Desde nuestro punto de vista, el mejoramiento genético busca la diversidad. Para la investigación científica esa diversidad es lo más valioso, ya que es una fuente de genes que nunca hay que perder.

- La idea de desarrollo sustentable implica una manera diferente de pensar la industria. ¿Cómo lo planifican en su país?

- Cuando venga la misión de la UNNOBA a Cuba los vamos a llevar a que vean la experiencia de los campesinos, que además de tener su producción diversificada, son capaces de producir su propio biogas, porque para Cuba la energía sostenible es la tercera prioridad. El Estado apuesta mucho por la investigación en energía sostenible. Se hizo un mapa eólico y ya hay un parque eólico similar al de España. Se está invirtiendo en energía solar, por ejemplo con las comunidades aisladas en las montañas distantes. Y es la tercera prioridad porque no se puede tener desarrollo sin energía. Tenemos que depender cada vez menos del petróleo y ser soberanos también en la producción de energía. En síntesis, el modelo sostenible de la agricultura cubana es ese, que una comunidad produzca la mayor parte de sus alimentos y que, a la vez, pueda ser energéticamente sostenible.

Relaciones internacionales

La red para el desarrollo local que se ha conformado tiene tareas concretas para el futuro inmediato. Rodríguez señaló que esos pasos se pueden dar sobre tierra firme: “En Cuba tenemos una regla, y es que la cooperación internacional pasa primero por las relaciones interpersonales. Si no nos conocemos hay barreras. Esa etapa ya la vencimos”.

Hacia adelante se perfila otra etapa en la que “se planificarán trabajos mediante reuniones online, publicaciones académicas, intercambio de experiencias”. “Venimos acá a aprender más que a demostrar”, aseguró. Y agregó: “Ver qué experiencias tienen con las pequeñas empresas, por ejemplo, ver qué es lo que puede servirnos para adecuarlo a nuestras características locales”.

Por último, enfatizó la importancia del trabajo en red: “Con las redes vamos a dar un salto importante, y es una tendencia en el mundo, porque nadie es fuerte en todo, entonces tenemos que aprender a complementarnos”.

“Para nosotros es prioritario fomentar la movilidad”

La visita del docente cubano Sergio Rodríguez a la UNNOBA se generó mediante la conformación de una red internacional que promete crecer y dar sus frutos. El director de Relaciones Internacionales de la UNNOBA, Gastón Crupi, se refirió a la red conformada junto a la Universidad Nacional de Villa María y a la Universidad de Granma (Cuba). “En el año 2012 el Ministerio de Educación de la Nación lanzó una convocatoria denominada Redes al Extranjero. Nos presentamos junto a estas dos universidades y planteamos armar una red argentino-cubana de desarrollo local”.

La visita del docente cubano Sergio Rodríguez a la UNNOBA se generó mediante la conformación de una red internacional que promete crecer y dar sus frutos. El director de Relaciones Internacionales de la UNNOBA, Gastón Crupi, se refirió a la red conformada junto a la Universidad Nacional de Villa María y a la Universidad de Granma (Cuba). “En el año 2012 el Ministerio de Educación de la Nación lanzó una convocatoria denominada Redes al Extranjero. Nos presentamos junto a estas dos universidades y planteamos armar una red argentino-cubana de desarrollo local”.

Si bien en Argentina ya existe una tradición de desarrollo de proyectos junto a instituciones educativas cubanas, a través de esta red se empiezan a plantear actividades concretas que permiten avanzar en ese terreno a la UNNOBA. La visita del profesor Sergio Rodríguez -agrónomo, docente y funcionario de la Universidad de Granma- se enmarca en la lista de tareas previstas.

Crupi anticipa que en diciembre de este año un grupo de docentes de la UNNOBA y de Villa María van a viajar en misión a la Universidad de Granma. Todos apuntarán a investigar e indagar el tema que los convoca: el desarrollo local. Además “se está trabajando en un libro como parte de este trabajo en red”, agrega.

Prioridades en el sur

- ¿Por qué el Estado Argentino promueve este tipo de redes universitarias?

- Para el Estado argentino, Cuba está en una región prioritaria, y lo mismo pasa en Cuba desde su punto de vista. Entonces en nuestro caso se genera financiamiento a través de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación. De este modo el Estado argentino financia los proyectos, aunque cada universidad tiene que aportar el veinte por ciento del gasto.

- ¿Hay prioridades en términos de temas o áreas de interés?

- Sí, las convocatorias plantean también las áreas prioritarias, como agricultura y alimentos o lo relacionado con la ingeniería. En términos de las regiones se destaca lo que es la cooperación sur-sur, es decir con países de América Latina y el Caribe, países emergentes de África y los del sudeste asiático.

- ¿Qué otros objetivos hay?

- Para nosotros es prioritario fomentar la movilidad de estudiantes y docentes a nivel internacional. En el caso de Cuba también aparece como importante recabar información acerca de todas las anteriores redes que se tejieron con el país, que son muchas, y ver por qué no han funcionado.

El responsable de las Relaciones Internacionales de la UNNOBA cuenta que además está previsto otro plan de movilidad para estudiantes, docentes e investigadores. Esa misión a Cuba será junto a las universidades de Luján y del Centro de la Provincia de Buenos Aires. “Tenemos previsto visitar universidades cubanas para tratar de crear un programa de movilidad que incluya becas, tanto para nuestros estudiantes que irán a Cuba como para los cubanos que vengan acá”.

- El estudiante sigue su cursada en las cátedras de la universidad que visita, pero cuando un docente hace una movilidad ¿qué tipo de tareas desarrolla?

- En principio hay que aclarar que son por un periodo de tiempo más corto que en el caso de los estudiantes. Por ejemplo, en este momento tenemos dos docentes en México y esperamos recibir docentes de ese país. Las actividades que se plantean son diversas, como la posibilidad de sumarse a una cátedra para dictar una clase con temas de su especialidad, o dictar charlas y conferencias para toda la comunidad universitaria. De todos modos, lo que siempre les pedimos a nuestros docentes es que cuando viajan se involucren en las áreas de investigación de las universidades extranjeras para que después ese conocimiento se intente replicar a nivel local y pueda aportar ese saber a la UNNOBA.

Convocatorias vigentes

Se encuentra abierta la convocatoria para los siguientes programas de movilidad estudiantil a cursar el primer semestre de 2015:

- Jóvenes de intercambio México-Argentina (JIMA)

- Movilidad Académica Colombia-Argentina (MACA)

- Programa Académico de Movilidad Estudiantil (PAME-UDUAL)

Todos estos programas ofrecen beca que cubre el pasaje aéreo, alojamiento y manutención en el exterior. Los interesados pueden contactarse con la Dirección de Relaciones Internacionales al correo rrii@unnoba.edu.ar o por teléfono (02477)409500 internos 21030/21031.

Lechería: escenario actual que invita a mirar el futuro

El médico veterinario y docente de la UNNOBA, Raúl Rossi, opinó que la producción lechera en Argentina está pasando por “un buen momento”, después de haber atravesado períodos de estancamiento. Sin embargo, consideró oportuno implementar una serie de incentivos para evitar que el productor se “vaya a otras actividades, como la agricultura”.

El médico veterinario y docente de la UNNOBA, Raúl Rossi, opinó que la producción lechera en Argentina está pasando por “un buen momento”, después de haber atravesado períodos de estancamiento. Sin embargo, consideró oportuno implementar una serie de incentivos para evitar que el productor se “vaya a otras actividades, como la agricultura”.

El docente de la asignatura “Bovinos de Carne y Leche” en la carrera de Ingeniería Agronómica , en diálogo con El Universitario analizó el comportamiento de la actividad y advirtió que la producción lechera -como la ganadería- sufrió un corrimiento hacia zonas marginales, a causa de la expansión de la agricultura. “Se han formado cuencas extra-pampeanas, espacios antes reservados al ganado destinado a la producción de carne que ahora se utilizan para la producción tambera”, explicó.

De esta manera, disminuyeron considerablemente los establecimientos dedicados tradicionalmente a la producción lechera en la zona de la Pampa Húmeda. Un ejemplo es lo que sucedió en Pergamino, “un lugar históricamente tambero en el que hoy quedan 12 tambos y funcionan 7 industrias relacionadas a la lechería, es decir que se importa leche de otros distritos para producir lácteos”.

El especialista atribuyó esta disminución a la expansión del cultivo de soja. “Este grano obtuvo durante muchos años una mejor renta y el productor se fue pasando a esa actividad, lo que fue empujando al tambo hacia zonas marginales”, graficó.

“Muchas veces existe un desfasaje entre el precio de la soja y el litro de leche y esto va en desmedro de la actividad, pensemos que la mayoría de la producción se hace en campos alquilados y que el precio de esos alquileres se pauta en quintales de soja. Un productor lechero que trabaje en esas condiciones produce leche y paga en soja y, entonces, el costo puede llevarse un porcentaje alto de la renta”, describió el docente.

En lo que hace al nivel de inversión, sostuvo que “aunque el costo es alto, la agricultura tiene menos capital de inversión pero más riesgo. La ventaja de la lechería es que, aunque tiene menos rentabilidad, es más estable en el largo plazo”.

El mapa de la producción

Rossi también describió el mapa productivo actual: “A nivel nacional se exporta el 25 por ciento de lo que se produce y el resto se emplea para abastecer al mercado local. El 82 por ciento de lo que se produce se emplea para elaborar algún tipo de derivado y apenas un 18 por ciento se consume como leche fluida”.

En este sentido agregó que cada argentino consume en promedio 210 litros de leche por año, y gran parte de ese total a través de quesos.

A su juicio, una manera de estimular la producción de leche sería a través de incentivos. Rossi fue taxativo al señalar que en este momento “no existen”. “Sería necesario que se establezca un paquete de medidas que permitan aumentar la producción a nivel nacional porque esto permitiría exportar más y asegurar que el consumidor acceda a lácteos a un precio de bolsillo razonable”, consideró. “Si no se buscan o se tienen incentivos, lo que va a pasar es que habrá menos leche y cada vez estará más cara en la góndola”, advirtió el docente.

En la opinión del docente algunas herramientas para incentivar la producción lechera podrían instrumentarse a través de subsidios y políticas inmobiliarias: “Serían iniciativas para que el productor vea un incentivo en transformar el grano en leche, y agregándole valor a la producción dentro del mismo establecimiento”.

Pensar el largo plazo

El especialista consideró que el presente de la actividad “es propicio” para pensar medidas “de largo plazo”. “Actualmente el productor lechero no se va a la agricultura porque la coyuntura es favorable y porque la soja perdió rentabilidad. Pero si no aparecen incentivos habrá cada vez más productores que se vuelquen a la agricultura, lo que generará una mayor concentración de la actividad en manos de pocos productores que deberán intensificar sus prácticas para producir más leche por unidad productiva, con las consecuencias que ello trae a la sustentabilidad”, señaló.

La investigación, una herramienta

Rossi comentó que la lechería es un campo propicio para el desarrollo de la investigación. En este sentido destacó la tarea del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que cuenta con trabajos que el productor puede utilizar “tranqueras adentro”.

“También hay trabajos interesantes sobre la producción de forrajes y algunas investigaciones sobre rotaciones tamberas que estudian el impacto que tiene la intensificación, ya que el modelo de menor rentabilidad ha hecho que el productor haya tenido que intensificar su producción. Esto significa poner más vacas para sacar más cantidad de leche por hectárea, lo que afecta la sustentabilidad”.

“A través de la investigación se busca conocer cuál es el modelo productivo más adecuado, aquel en el que conviven una mayor rentabilidad, productividad y sustentabilidad de la actividad lechera”.

Con respecto a la tarea que desarrolla la UNNOBA, Rossi aclaró que “no hay líneas de investigación en tambo, pero sí líneas de extensión que supondrán la realización de un censo en los tambos del municipio de Pergamino para tener un diagnóstico de situación que luego permita plantear estrategias”.

La penicilina: acierto por error

Este mes se cumple un nuevo aniversario del descubrimiento de la penicilina, un hallazgo científico que transformó de modo drástico la vida de la humanidad: a partir de ese momento la mortalidad por infecciones, que era de un 33%, disminuyó a apenas un 4%. Y no sólo eso, el Estado comenzó a fomentar, a través de distintas políticas, las investigaciones en ciencia.

Lo curioso es que nada de esto fue planificado, sino que se conjugó un error humano y una mente atenta. En 1928 Alexander Fleming había dejado distraídamente una placa con bacterias cerca de una ventana, quizás porque estaba ansioso por comenzar sus vacaciones. ¿Qué pasó? El aire se filtró y formó el hongo Penicillium que inhibió el desarrollo de las bacterias. Probablemente porque había regresado de un descanso, su mente estaba más lúcida que lo habitual y Fleming decidió seguir observando lo que había sucedido. Verificó, entonces, que el hongo era capaz de matar bacterias. A partir de ese momento comienza la llamada “era de los antibióticos”.

Virginia Pasquinelli es doctora en Ciencias Biológicas y fue consultada por El Universitario para saber más acerca de uno de los descubrimientos más importantes de la historia de la ciencia: “La penicilina fue el primer antibiótico descubierto y producido por un microorganismo, que además de modificar la tasa de mortalidad tuvo gran impacto en diferentes áreas”.

Más allá de la disminución de la mortalidad por la aplicación de antibióticos, hubo transformaciones en el orden económico y político. “A partir de la penicilina los estados comenzaron a invertir en investigaciones científicas. La medicina empezó a formar parte de las políticas de Estado”, resaltó Pasquinelli, que es investigadora del CONICET y docente de la carrera Licenciatura en Genética de la UNNOBA.

También hubo transformaciones en el tipo de cirugías que los médicos se aventuraban a realizar. “Antes no se podían realizar cirugías muy complejas porque los pacientes se morían debido a las infecciones. Gracias a la penicilina los médicos pudieron hacer cirugías más invasivas, antes impensadas”, contó la docente de la asignatura Inmunología.

Al principio, la administración del antibiótico se limitó para curar los heridos de la guerra. “Todos los esfuerzos se basaron en la generación masiva de este medicamento para abastecer a los soldados de la segunda guerra mundial”.

Del descubrimiento al uso masivo

Pero desde el descubrimiento de la penicilina hasta su aplicación “en masa” pasó un tiempo prolongado que requirió de estudios para que la sociedad pudiera utilizar plenamente esta invención.

Hasta que entran en escena otros actores. Sir Howard Florey y Ernst Chain compartieron junto a Fleming el Premio Nobel de Medicina de 1945. “El trabajo de los tres logró aislar y purificar el compuesto que luego servirá para producir a gran escala”, explicó Pasquinelli.

Estos investigadores se abocaron a realizar una mejora de la cepa: “Mediante experimentos de mutagénesis con luz ultravioleta se examinaban las cepas y se separaban aquellas que produjeran mayores cantidades del compuesto requerido”.

La penicilina tuvo como consecuencia otro invento: los fermentadores. “Una vez inventada esta droga todos los trabajos se abocaron a generar grandes cantidades de penicilina y esto se logró a partir de la creación de los fermentadores”, especificó. La generación de grandes cantidades de penicilina llevó a un trabajo conjunto entre los estados, las empresas farmacéuticas y las universidades.

“También se demostró que la penicilina era muy eficiente contra las enfermedades de transmisión sexual como sífilis o gonorrea, que tenían una altísima incidencia en la población”, planteó Virginia Pasquinelli.

Otro de los cambios que se producen a partir de la aplicación de este antibiótico fue el tratamiento de los pacientes. “Los tratamientos comenzaron a ser ambulatorios y ya no fue necesaria la internación ni el aislamiento”, concluyó.

Crecer juntos, espacio de educación superior iberoamericano

Por el doctor Guillermo Tamarit, rector de la UNNOBA.

Los días 28 y 29 de julio pasado compartimos con 1100 universidades el III Encuentro Internacional de Rectores del Espacio Iberoamericano del Conocimiento, auspiciado por la Fundación Universia. En el encuentro comprobamos que las distintas dimensiones de la actividad universitaria enfrentan problemas, aunque las instituciones difieren en sus dificultades.

Por citar solo un ejemplo, mientras que las universidades europeas trabajan para incorporar mayor cantidad de alumnos (sus tasas de natalidad son muy bajas e impactan negativamente en el volumen de la educación superior), en general, la universidad latinoamericana está en búsqueda de mayor porcentaje de graduación de sus alumnos.

Más allá de las distintas problemáticas, se arribó a importantes conclusiones que podemos sintetizar de esta manera:

En primer término, trabajar en la ampliación, diversificación y renovación de las demandas de enseñanza, sus calificaciones y distintos modelos educativos, a través del aumento y diferenciación de la oferta educativa.

También se coincidió en el propósito de hacer hincapié en la educación transnacional, fomentando la internacionalización y la consolidación de nuevos esquemas de competencia y cooperación universitaria.

En otro orden, se planteó la necesidad de una gestión eficiente en relación a la generación, trasmisión y la transferencia de conocimientos al servicio del desarrollo y la cohesión social, fomentando el uso y desarrollo de los componentes educativos digitales.

Otro lugar destacado correspondió a la reflexión en torno a la responsabilidad social y ambiental de las universidades.

En relación a los estudiantes, se puso especial énfasis en atender a sus expectativas, propendiendo al desarrollo de sus perfiles, aptitudes, habilidades y modos de comunicación, que las nuevas generaciones incorporan a nuestras instituciones y significan nuevos retos para las universidades. En este punto se planteó el desafío de desarrollar nuevos lenguajes y soportes de comunicación que permitan compartir los valores y los acerquen a las competencias que la realidad social y económica demanda de los futuros profesionales.

A partir de este encuentro, las instituciones nos hemos comprometido a brindar apoyo pedagógico y social, así como a profundizar las actividades de movilidad estudiantil.

Una de las principales propuestas refiere a garantizar la calidad de las enseñanzas y a que la educación esté vinculada, en forma prioritaria, a las necesidades sociales. Para ello, la formación continua del profesorado y el fortalecimiento de los recursos docentes resultan decisivos, así como la mejora de la investigación, la transferencia de sus resultados y la innovación.

Respecto de las acciones concretas que permitirán llevar adelante estos compromisos, se han planteado entre otras:

Avanzar en el reconocimiento de títulos y estudios entre las instituciones iberoamericanas, a partir de programas académicos transnacionales.

Trabajar conjuntamente en programas de responsabilidad social y de desarrollo local sostenible, que incluyan prácticas profesionales y actividades de emprendedurismo.

Desarrollar programas de movilidad universitaria, que involucren a los estudiantes, la formación de profesorado y programa de investigadores.

Finalmente un sistema de información educación superior y un espacio digital iberoamericanos se perfilan como herramientas fundamentales en esta nueva etapa de la educación superior.

Textualmente, la Carta Universia Río 2014 enfatiza en su párrafo final:

“Este compromiso arranca en el seno de las propias universidades, que manifiestan su voluntad de desarrollar las orientaciones y propuestas recogidas en esta Carta Río 2014, y se extiende también a los responsables gubernamentales. Con este fin se hace un llamamiento para favorecer las inversiones públicas y privadas en educación e investigación, desarrollo e innovación, hasta alcanzar un porcentaje del PIB similar al de los países con los sistemas universitarios más avanzados.

Impulsar y consolidar el Espacio Iberoamericano de Conocimiento es una tarea prioritaria para sentar los cimientos de una sociedad basada en el conocimiento, el emprendimiento y la innovación y que aspira, desde las mejores cotas de libertad y justicia social, al bienestar, la cohesión y la inclusión social“.

Esta ambiciosa agenda está en línea con las discusiones y las acciones que desde la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires llevamos adelante, integrando un debate que, a la vez de integrar las necesidades regionales y nacionales, consolida la presencia internacional de nuestra Universidad.

Corazón de mosca

La mosca de la fruta motivó el interés de genetistas de la UNNOBA, por las similitudes que tiene su corazón y el humano. “Los genes que regulan el corazón de esta mosca y de mamíferos están conservados, es decir, son semejantes y no han cambiado demasiado a lo largo de la evolución. Podríamos decir que el desarrollo del corazón de la mosca y el humano es similar”, sintetizó Paola Ferrero, docente de la Escuela de Ciencias Agrarias, Naturales y Ambientales de la UNNOBA.

Debido a que el funcionamiento del corazón es muy parecido, la investigación permite indagar en enfermedades cardiovasculares humanas. “Nosotros cuando envejecemos tenemos las mismas enfermedades cardiovasculares que las producidas en la mosca de la fruta”, reveló la doctora Ferrero, directora del proyecto e investigadora del CONICET.

Ciertamente, cuando el ser humano envejece es propenso a sufrir ciertas enfermedades en el corazón como arritmias e insuficiencia cardíaca. En esta línea, el equipo de investigación estudia qué genes son responsables de producir esos efectos en la mosca. “Por lo tanto, podemos seguir estudiando cómo impedir que esos genes causen las enfermedades cardíacas que acarrea el avance de la edad”, planteó la docente de la carrera Licenciatura en Genética de la UNNOBA.

El estudio de la genética genera aportes para el tratamiento de este tipo de enfermedades. “Al conocer el gen responsable de la arritmia, podemos saber cuál es la causa de ese problema”, explicó Ferrero. “Cuando se trata una enfermedad con fármacos en una edad avanzada, muchas veces se trata el efecto, que puede tener múltiples orígenes. En nuestros estudios apuntamos a conocer las causas”, manifestó.

Los resultados de este estudio fueron publicados en la revista científica PLOS One. Dentro de las conclusiones más relevantes se plantea que el envejecimiento reduce la frecuencia cardíaca, aumenta las arritmias y modifica la cinética del calcio intracelular, un componente esencial para la contracción del corazón. Además, se descubrió que la sobreexpresión de una proteína quinasa, que regula el calcio en el corazón de la mosca, aumenta la frecuencia cardíaca, reduce las arritmias y modifica la cinética del calcio intracelular. “Hasta el momento solo podemos asegurar que los cambios en los niveles de expresión de esa proteína repercuten en el funcionamiento del corazón”, señaló Ferrero, docente de la asignatura Biología Celular y Genética molecular.

Si la proteína quinasa tiene esas consecuencias, sobreexpresarla podría resultar, en apariencia, beneficioso. “Siempre y cuando esto suceda en edades tempranas”, aclaró Ferrero. “En los atletas, que tienen el corazón adaptado para responder al ejercicio, muchos genes están sobreexpresados y esto es beneficioso”, ejemplificó. En cambio, según la genetista, en edades avanzadas la sobreexpresión de quinasa es perjudicial.

Aún queda por resolver si en edades avanzadas en la mosca la sobreexpresión de la quinasa es perjudicial como en humanos, ya que los síntomas de envejecimiento entre mosca y humano son similares. “Tenemos que estudiar si en las edades tempranas del humano, la sobreexpresión de esta quinasa es beneficiosa como en la mosca”, añadió.

En concreto, el proyecto de investigación, en el que participan docentes y graduados, se denomina “Drosophila melanogaster como modelo para el estudio de enfermedades cardiovasculares humanas”. “En este momento en el país no hay nadie haciendo esta investigación, somos los primeros y únicos que analizamos la genética asociada a la fisiología cardiovascular de Drosophila melanogaster”, dijo Ferrero. En verdad, el estudio de la mosca les permite realizar estudios “agresivos” que no se podrían llevar a cabo en humanos.

La praxis del proyecto, acreditado por la UNNOBA, se lleva adelante en el Centro de Investigaciones Cardiovasculares, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de La Plata. Además, tienen un convenio internacional con la Universidad autónoma de Chiapas, México.

Ferrero subrayó que este estudio es un proyecto de investigación básica. Eso implica que no se apunta a obtener resultados a corto plazo para la aplicación en el campo médico. La docente comentó que este tipo de investigaciones abordan el conocimiento primario de las cosas y generalmente no culminan en una aplicación inmediata. Sin embargo, valoró este tipo de estudios: “Si no existiera la investigación básica no surgirían las aplicaciones”.

Además de Ferrero que dirige el proyecto, el equipo de investigación está integrado por la licenciada Manuela Santalla (UNNOBA) y los doctores Carlos Valverde, Alicia Mattiazzi y Ezequiel Lacunza (UNLP).

Genes y enfermedades

Manuela Santalla es licenciada en Genética de la UNNOBA e integra el equipo de investigación que estudia el corazón de Droshophila. En diálogo con El Universitario explicó qué relación existe entre la predisposición genética y la manifestación de ciertas enfermedades en los seres humanos.

“En condiciones normales todos tenemos los mismos genes”, expresó. Sin embargo, algunas enfermedades se producen por cambios en la expresión de estos genes, lo que ocurre muchas veces de “manera espontánea” o “inducidos por el ambiente”.

Santalla, ayudante diplomada de la asignatura Biología celular y molecular, explicó que tener predisposición genética a una enfermedad no necesariamente implica desarrollar esa patología. En verdad, la presencia del gen no es suficiente, ya que éste debe activarse. “El gen es la receta pero necesitás los ingredientes”, gráficó Santalla.

En esta línea, aclaró que “muchos factores influyen” en la posible aparición de la enfermedad: el ambiente, la radiación que la persona recibe, como también los modos de alimentarse. “No es lo mismo crecer en África que en Rusia, hay muchas variables que van a intervenir”, ilustró Santalla.

Universidades bonaerenses, unidas en beneficio de la sociedad

Investigadores argentinos y canadienses compartieron trabajos sobre acuicultura, hidrología, alimentos, riesgos ambientales para la salud humana y animal y ciencias forestales, con el propósito de diseñar proyectos de investigación conjuntos sobre problemáticas comunes. Fue durante un encuentro en Mar del Plata organizado por la Red de Universidades Nacionales de la Provincia de Buenos Aires (RUNBO), de la cual la UNNOBA es miembro desde sus inicios.

Las universidades nacionales que integran RUNBO son la de Luján, La Plata, Mar del Plata, Sur (Bahía Blanca), Centro (Tandil) y Noroeste (UNNOBA). “Tenemos muchos temas comunes, pero los tres grandes ejes sobre los que estamos trabajando tienen que ver con el medio ambiente, la educación primaria y secundaria en la provincia y el desarrollo socioeconómico”, explicó la vicerrectora Danya Tavela, quien participó del workshop que se desarrolló en Mar del Plata junto al rector Guillermo Tamarit, el secretario de Investigación, Jerónimo Ainchil, y un grupo de docentes e investigadores de la UNNOBA.

Dentro de las cuestiones de medio ambiente provinciales hay problemáticas que tienen que ver con la zona oceánica y marítima, con la llanura o con las inundaciones. “También hay universidades que tienen preocupaciones con sus zonas periféricas, como es el caso de la UNLP, y todo lo vamos a ir trabajando de manera conjunta”, informó la vicerrectora.

“Todas las universidades tenemos grupos de investigadores dedicados a estas temáticas que no se conocían entre sí. RUNBO nos permite juntar capacidades, asignar mejor los recursos y encontrar soluciones innovadoras a las distintas problemáticas”, añadió Tavela, quien se desempeña también como profesora adjunta del área Contabilidad.

Esta red tiene previsto en un futuro cercano incorporar a las universidades provinciales para intervenir en las problemáticas del interior bonaerense, pues el conurbano tiene otras cuestiones sobre las que trabajan sus universidades.

Se comenzó a crear esta red hace unos cuatro o cinco años y hoy cuenta con una buena recepción en el gobierno provincial y en las cámaras legislativas. “La idea es trabajar en conjunto con el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, con la Secretaría de Ciencia y Tecnología y con la Comisión de investigaciones Científicas (CIC)”, especificó la vicerrectora.

De hecho, durante el encuentro en Mar del Plata las universidades que integran RUNBO ultimaron detalles de tres proyectos legislativos que presentarán a diputados y senadores provinciales y que tienen que ver, en gran parte, con aprovechar el vínculo para fortalecer el sistema científico tecnológico de la provincia. Además, proponen generar un espacio de coordinación territorial entre las universidades y los organismos dependientes de la Dirección General de Escuelas.

“La idea es generar un espacio donde se articule todo eso y el gobierno provincial pueda demandar a las universidades investigación y generación de conocimientos en temas específicos que le preocupan, como por ejemplo el agua o los residuos”, añadió.

Después de la buena experiencia en Mar del Plata, está previsto un segundo encuentro plenario para el 5, 6 y 7 de noviembre en la UNNOBA, fecha en que paralelamente la Universidad será sede del Encuentro Internacional de Políticas Académicas y Científico Tecnológicas.

“La UNNOBA ha tenido un desarrollo importante desde que está funcionando. Ahora necesita dar un salto cualitativo. Esto va a ser posible en la medida en que sus investigadores conozcan a otros investigadores, sus alumnos puedan movilizarse y desarrollemos proyectos conjuntos con universidades de mayor experiencia ”, opinó Danya Tavela.

Justamente, en el encuentro de Mar del Plata se organizaron mesas con diferentes temáticas en las que investigadores integrantes de la red interactuaron entre sí y con representantes de las universidades canadienses de Quebec, Montreal, Rimouski, Sherbrooke y Laval.

Acuicultura

En la mesa de Acuicultura la UNNOBA trabajó junto a investigadores de la Universidad de Quebec (presentó un trabajo sobre oceanografía y acuicultura en el Instituto de Ciencias de Mar de Rimouski), la Universidad del Centro (abordó la acuicultura desde con investigaciones y monitoreos de ambientes acuáticos y el aprovechamiento integral de los recurso pesqueros); la UNLP (estudios biológicos y demográficos de ensambles y poblaciones de peces, con énfasis en el recurso pejerrey de lagunas pampásicas); y la Universidad de Mar del Plata (investigaciones sobre el camarón penaeoid en agua de mar templada, treinta años de estudios sobre varios aspectos de la biología, la nutrición y la cultura de camarones, principalmente las especies nativas langostino y camarón).

La UNNOBA presentó en la mesa de Acuicultura el trabajo “Cultivo intensivo de juveniles de pejerrey (Odontesthes bonariensis) para resiembra de las lagunas del partido (Mar Chiquita, Gómez y Carpincho)”.

Se refiere a la cría de pejerrey con el suministro de zooplancton lagunar en la Estación Hidrobiológica de Junín, ubicada a orillas de la Laguna de Gómez y construida e inaugurada en 2011. El trabajo que presentó la Universidad habla de las primeras experiencias que se hicieron a partir de 2012 de cría en cautiverio, en colaboración con la Municipalidad de Junín, con el apoyo de un laboratorio, una sala de incubación, cuatro tanques de 2.000 litros de capacidad y uno de 20.000 litros.

El trabajo es articulado con la Estación Hidrobiológica de Chascomús, de donde provienen las ovas de pejerrey embrionadas. Actualmente la estación de Junín cuenta con un lote de juveniles de pejerreyes de entre 12 a 14 cm de longitud, con la finalidad de que a fin de año formen un plantel de reproductores que desovarían de manera natural, logrando el proceso completo de cría en cautiverio.

Hidrología

En la mesa de Hidrología, investigadores de la UNNOBA trabajaron junto a pares de la Universidad de Montreal, de la Universidad del Sur (“Rendimiento del sistema hidrogeológico en la zona del sector industrial de Tornquist–contaminación de las aguas subterráneas”); la Universidad del Centro (“Hidrología, hidrogeología y contaminación ambiental”); la Universidad de La Plata (“Relación agua subterránea – agua superficial en la llanura de la provincia de Buenos Aires”); de Mar del Plata (“Trazadores ambientales en el estudio de los sistemas hidrológicos de la región pampeana) y la Universidad de Luján (“Comportamiento hidrológico de una cuenca pampeana).

La UNNOBA, a través de Jerónimo Ainchil y Patricia Calahorra, presentó un trabajo que relevó datos de la calidad de agua potable de Pergamino, ciudad que cuenta con un sistema de abastecimiento que alcanza al 90% de la población. La calidad del agua es monitoreada sistemáticamente, cumpliendo con las normas oficiales. Sin embargo, los datos de los análisis de los distintos parámetros no habían sido sistematizados adecuadamente pues no se había creado una base de datos digitalizada. En el trabajo de la UNNOBA se destaca que Pergamino está enclavada en las zonas en las que se ha detectado presencia de arsénico y agroquímicos en el agua subterránea y considera indispensable tener un conocimiento detallado en cuanto a calidad del agua de los distintos puntos que se utilizan para el abastecimiento.

Se presentaron los datos existentes sistematizados y una interpretación de ellos para conocer el estado del agua subterránea y su evolución en el tiempo, con miras a obtener una fotografía de las condiciones reales actuales. Esta información apunta a sentar las bases y proporcionar herramientas indispensables para poder planear el abastecimiento a futuro.

Riesgos ambientales para la salud humana y animal

La UNNOBA interactuó con la Universidad de Sherbrooke (“Nuevas perspectivas para el estudio de los contaminantes orgánicos en el medio ambiente”); la Universidad del Sur (“Cultivos silvestres: un nuevo reto para el desarrollo de la agricultura industrial)”; la Universidad del Centro (“Estudios de impacto ambiental de antiparasitarios y glifosatos y sobre virus que afectan la producción bovina”); la UNLP (“Estudio de las fuentes y distribución ambiental de contaminantes persistentes en la cuenca del Plata con un enfoque sistémico y biogeoquímico); y la Universidad de Luján (“El riesgo ambiental en las carreras de Ingeniería”).

Por la UNNOBA, el profesor Mariano Merino presentó un informe sobre trabajos que tienen que ver con la sustentabilidad ambiental de los procesos productivos que se realizan en el Noroeste bonaerense, principalmente los relacionados con la actividad agrícola y con el uso de agroquímicos, aprovechamiento del agua e impactos sobre la biodiversidad.

El foco de estos proyectos está puesto en analizar los procesos productivos y sus riesgos ambientales. También se habló de trabajos sobre la Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA) junto al Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas “Dr. Julio I. Maiztegui” (INEVH), entidad con la que la UNNOBA está desarrollando una maestría en Prevención y Control de las Zoonosis.

Agricultura y Alimentación

En esta mesa la UNNOBA trabajó junto a pares de la Universidad de Laval, Canadá (“Alimentación y agricultura en el siglo 21: desafíos y oportunidades para la colaboración Norte-Sur de América - Secado de alimentos y extracción procesos, propiedades de los alimentos”); la Universidad del Sur (“El enriquecimiento de fibra dietética de geles de pectina para el desarrollo de mermeladas de frutas saludables y para el desarrollo de alimentos funcionales”); la UNLP (“Alimentos y territorios: estrategias de valorización de alimentos y oficios que persisten a los procesos de homogeneización”); La Universidad de Mar del Plata (“Mejoramiento de la calidad de vegetales a cosecha, minimizando las pérdidas post cosecha y aprovechamiento de los subproductos frutihortícolas”); la Universidad de Luján (“Micro y nanoencapsulación de compuestos activos que se utilizan en la formulación de alimentos funcionales”).

La UNNOBA presentó “Conocimiento científico y tecnológico para el desarrollo regional a través de alternativas innovadoras”, un trabajo interdisciplinario de la Escuela de Ciencias Agrarias, Naturales y Ambientales. También se presentó el Proyecto “Sorgo” y las actividades de investigación sobre los tres aspectos principales relacionados con este cultivo: la evaluación y caracterización del germoplasma, el manejo del cultivo y la evaluación nutricional.