El repositorio digital nos vincula al mundo

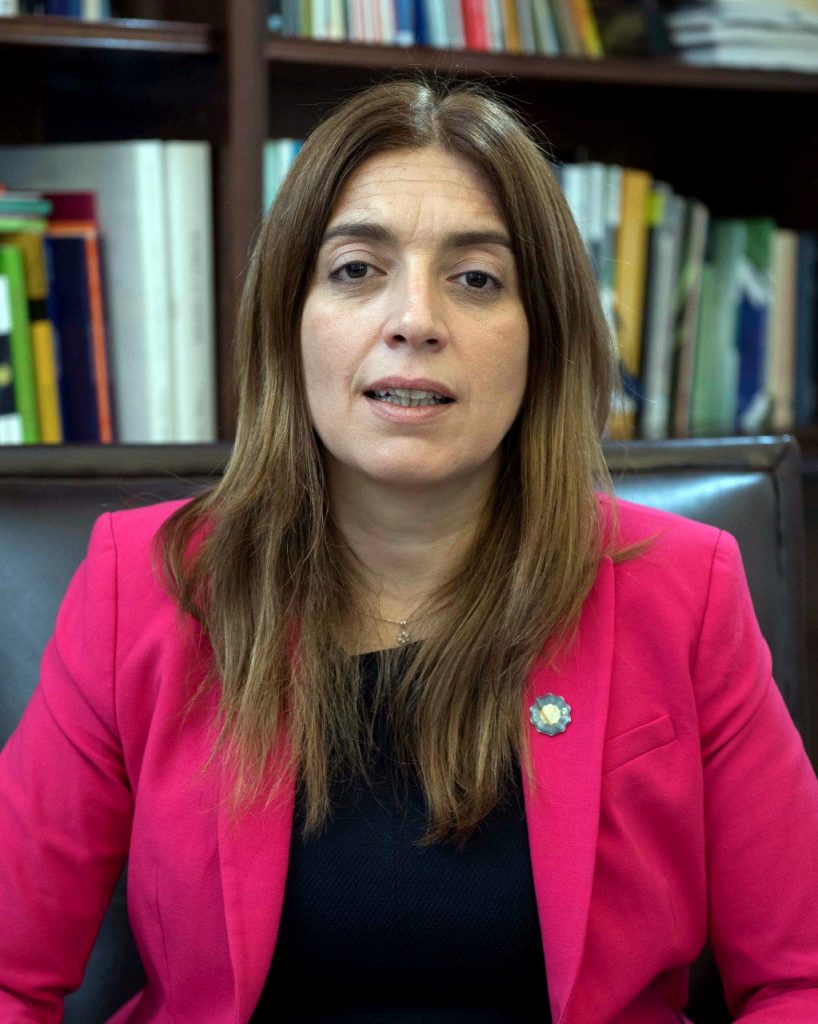

Por Danya Tavela

Vicerrectora de la UNNOBA y miembro actual de la CONEAU. Fue secretaria (2017-2018) y subsecretaria de Políticas Universitarias (2015-2017) de la Nación. Docente de grado y posgrado.

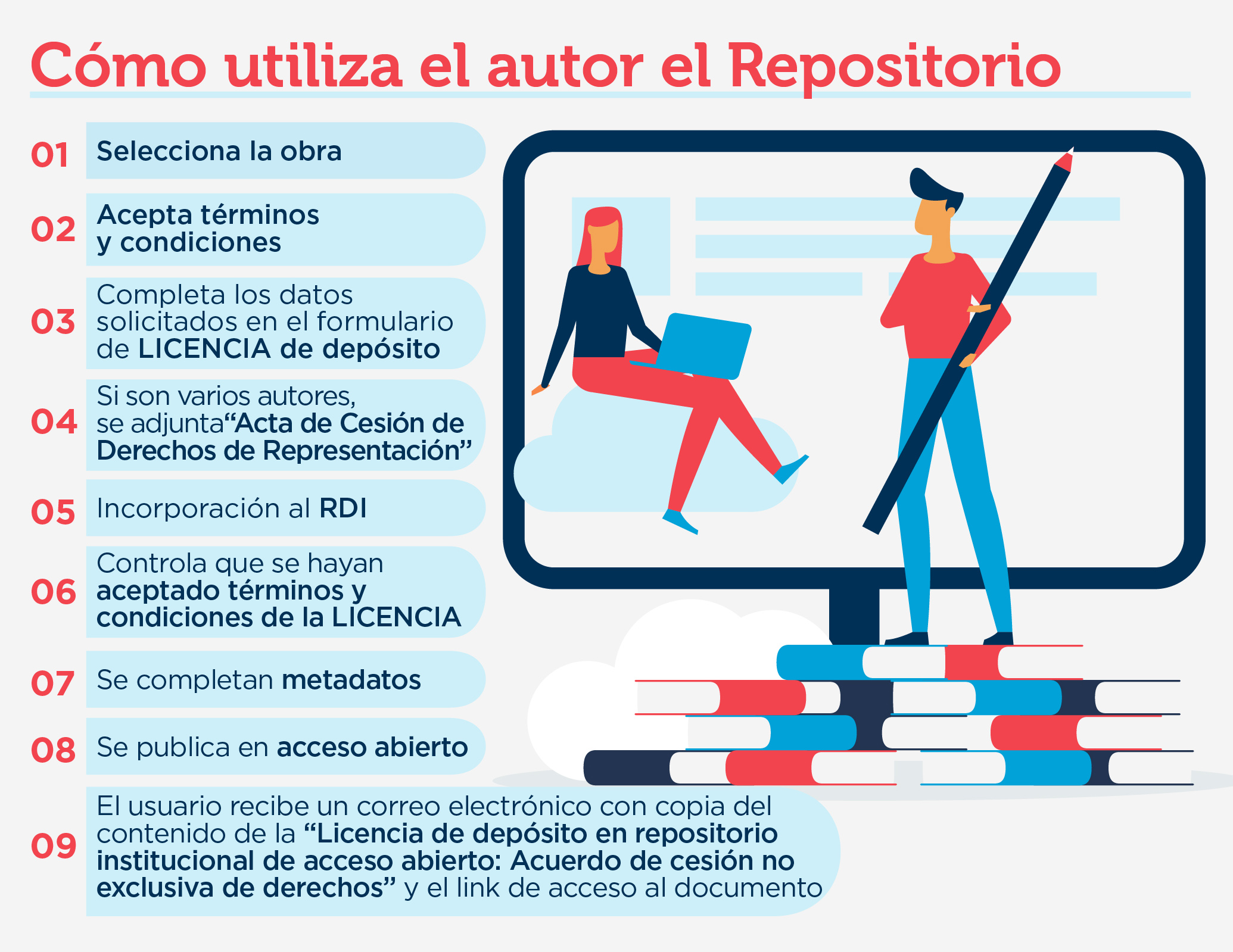

El Repositorio Digital Institucional Abierto de la UNNOBA permite a través de una plataforma informática dar visibilidad a la producción científica, académica y cultural de la Universidad. Esta herramienta posibilita la vinculación abierta con trabajos nacionales e internacionales de otros repositorios.

Se trata de un espacio que se construye de manera dinámica y que posibilita la visibilidad de la producción que se genera en nuestra Universidad. El Repositorio debe ser el primer lugar de búsqueda de la información. Además lo consideramos como un instrumento de la gestión científica que brinda transparencia a la gestión, en ese caso de la UNNOBA, y abre una red de colaboración científica dentro del sistema universitario.

Desde la gestión universitaria ofrecemos este recurso, pero los que verdaderamente hacen la Universidad son los docentes, los estudiantes, los graduados, los becarios y los investigadores, por lo que el desarrollo y crecimiento depende también de ellos.

Para concretar esta tarea, la Universidad debe agradecer especialmente la tarea emprendida por María Clara Lima y Arturo Rabín, pertenecientes al área de Vinculación Tecnológica dependiente de la Secretaría de Investigación, Desarrollo y Transferencia de la Universidad.

El Repositorio demuestra el compromiso y el vínculo de cada uno con la institución y transparenta la actividad que se desarrolla en la UNNOBA: nos expone, pero a su vez nos da la posibilidad de crecer y desarrollarnos al permitir compararnos con otros que hacen actividades de carácter similar. Además, tenemos el compromiso de mostrar nuestra Universidad hacia la región, la nación y también a nivel internacional.

Entonces, el Repositorio sirve para transparentar las actividades de cada uno, así como constituye un espacio de enorme contribución a la generación y a la divulgación del conocimiento. Es un salto cualitativo individual y colectivo, pero sobre todo institucional.

Este instrumento se piensa en sintonía con los significativos avances que se han dado en el campo de las tecnologías de la información y la comunicación. A través de él, como explica la secretaría de Investigación, Desarrollo y Transferencia, Carolina Cristina, “nos mostramos al mundo” y podemos interactuar.

De esta manera, este sistema de transparencia permite mostrar a la sociedad lo que la Universidad Pública genera a partir del esfuerzo de la comunidad en general. No es menor que sea de acceso público, ya que todo lo que se produce en las universidades públicas es con fondos públicos y debemos cumplir con la reglamentación existente.

En este sentido, estamos cumpliendo con una ley y así rendimos cuenta, no sólo de los números, sino del enorme esfuerzo que hace la sociedad argentina en su inversión en educación superior. De allí la necesidad que la sociedad pueda visibilizar y recibir lo que efectivamente se hace con esos fondos.

En esta línea, también la UNNOBA tiene una responsabilidad regional por cuanto el Repositorio es un vehículo posible entre la comunidad y la Universidad. Es, sin dudas, el espacio a partir del cual otras instituciones pueden encontrar, no sólo los trabajos publicados, sino maneras de establecer vínculos que, en definitiva, son responsables del crecimiento científico y de la transferencia e innovación.

Así, la UNNOBA adhiere al Sistema Nacional de Repositorios Digitales dependiente del Ministerio de Educación, Cultura. Ciencia y Tecnología de la Nación. Ponemos a disposición de toda la comunidad académica y científica nuestra producción de manera gratuita, abierta y sin restricciones. También facilitamos el acceso de docentes e investigadores a las producciones depositadas en los 57 repositorios digitales institucionales que integral el Sistema Nacional.

Creo profundamente en la universidad que traspasa sus muros y pone a disposición de todas y todos, gobiernos, políticos y líderes sociales, el conocimiento. Esto se expresa a través del Repositorio.

De la gratuidad a la inclusión

Por Danya Tavela

Vicerrectora de la UNNOBA y miembro actual de la CONEAU. Fue secretaria (2017-2018) y subsecretaria de Políticas Universitarias (2015-2017) de la Nación. Docente de grado y posgrado.

En la Argentina hace tiempo que el acceso a la Educación Superior pública es irrestricto y sin arancelamiento. Esa gratuidad es una cuestión saldada en nuestro país: la sociedad consensuó este sistema autónomo, más allá de las distintas representaciones ideológicas.

Este tipo de universidad brinda la posibilidad de progreso; las familias visualizan en el estudio el acceso a la prosperidad. Distintos sectores de la sociedad alcanzan este nivel de la educación que es determinante para el crecimiento individual y colectivo. La universidad pública y gratuita es una de las herramientas de transformación social que garantiza la formación de un mejor capital humano, y permite enfrentar los desafíos del desarrollo social y económico de la actualidad.

Se trata de una sociedad en la que la educación es un derecho, pero quienes acceden a la gratuidad del sistema universitario deben devolverle a la ciudadanía el enorme esfuerzo que realiza cotidianamente para que este sistema sea gratuito. También desde las universidades deben elaborar estrategias y herramientas que permitan una Educación Superior inclusiva y de calidad. Esa inclusión debe ser real, con programas que permitan el acceso a todos los sectores sociales. Por ello, la UNNOBA, entre otras iniciativas, creó la beca “Primer Universitario de la Familia”.

El financiamiento de la Educación Superior sufre una tensión en todo el mundo: la inversión en el sector está acelerada respecto del crecimiento de recursos de los Estados. Además, hay un aumento de demanda debido a una economía que requiere conocimientos y personas cada vez más calificadas. La matrícula universitaria en toda América Latina se cuadriplicó desde el año 2000 hasta la actualidad.

En esta situación es necesario plantearse y debatir sobre los valores de gestión y planificación para lograr un sistema con mayor sustentabilidad, ya que el modelo de Educación Superior que tenemos es heterogéneo, complejo, pero avalado por el resto del mundo por su calidad. Su gran consenso y valoración social deben ser acompañados por políticas eficientes que logren un diagnóstico y soluciones eficaces.

"...el modelo de Educación Superior que tenemos es heterogéneo, complejo, pero avalado por el resto del mundo por su calidad"

Entonces, es real que el sistema universitario debe afrontar los cambios a los que se enfrenta el mundo. El nuevo joven quizás no accede con saberes y habilidades propias del sistema anterior, pero los complementa con gran cantidad de información que debe transformar en conocimiento. Los profesionales que se forman hoy atraviesan variados cambios mientras transcurren sus estudios.

Entonces, es real que el sistema universitario debe afrontar los cambios a los que se enfrenta el mundo. El nuevo joven quizás no accede con saberes y habilidades propias del sistema anterior, pero los complementa con gran cantidad de información que debe transformar en conocimiento. Los profesionales que se forman hoy atraviesan variados cambios mientras transcurren sus estudios.

El sistema universitario es un activo del país debido a que hay un beneficio social, por lo que se debe trabajar en pos de alcanzar un alto grado de excelencia en esa formación que tienda a la inclusión y la calidad. Dos conceptos que no deben ser contrapuestos: es necesario garantizar acceso, permanencia, progreso y graduación.

El conocimiento, motor del desarrollo

Por Mg. Danya V. Tavela

Vicerrectora de la UNNOBA y miembro actual de la CONEAU. Fue secretaria (2017-2018) y subsecretaria de Políticas Universitarias (2015-2017) de la Nación. Docente de grado y posgrado de la UNNOBA.

Para evitar ser reduccionistas, al hablar de Educación para el Desarrollo debemos someter nuestras consideraciones a ejemplos construidos.

Las naciones que han protagonizado una acelerada tasa de desarrollo desde la década del sesenta a la actualidad, como Corea del Sur, Irlanda, los Tigres Asiáticos y China, tienen un elemento común en el núcleo de sus estrategias de desarrollo: la constante búsqueda y adquisición de conocimiento. Búsqueda que primeramente estuvo asociada a la globalización y a la radicación de plantas industriales de empresas transnacionales en estos países en vías de desarrollo, pero que luego requirieron asociar a los sectores regionales o nacionales involucrados directamente con la educación y el gobierno.

Tal como observa Peter Drucker, el conocimiento y su administración se han unido a las fórmulas tradicionales de tierra, trabajo y capital como las claves para alcanzar el desarrollo nacional con una preeminencia del conocimiento sobre estos factores tradicionales.

Las personas buscan nuevos conocimientos para disminuir incertidumbres, agregar valor a esfuerzos laborales ya existentes, o simplemente, por curiosidad. El conocimiento se convierte en el significado que se añade a la información para una comunidad de aprendizaje en particular, tal como la de los ingenieros o la de los pescadores.

Transferencia del conocimiento

En la década del sesenta comienza la transferencia del conocimiento del mundo industrializado a los países en vías de desarrollo; los estudiantes universitarios generaban una alta movilidad y las mujeres se incorporaban al mundo laboral. También la informática, las telecomunicaciones y el transporte irrumpían en el nuevo contexto.

En consecuencia, la tercerización de empleos se trasladaba a los países periféricos en busca de menores costos, fundamentalmente de mano de obra.

Sin embargo no es la tasa salarial por hora la que representa una importancia primordial, sino la tasa salarial por hora dividida por la productividad. Esta es una razón por la que la conexión con el conocimiento es de relevancia tanto para la corporación transnacional como para los países en vías de desarrollo.

En efecto, es el conocimiento el que puede inferir aumentos en la productividad y en el valor agregado del producto. Por eso, los países que hacen crecer sus curvas de conocimiento y productividad no necesitan temerle a la eventual partida de la inversión extranjera.

Podemos analizar estos vínculos con datos que corresponden al PBI de Corea del Sur y México. Ambos países tenían en 1960 un PBI per cápita de 1.300 dólares y 1.600 dólares respectivamente, sin embargo esta situación se revertía al transcurrir las décadas para culminar en el siglo XXI con un PBI de 13.200 para Corea del Sur y 3.800 para México.

La diferencia de PBI es un dato de relevancia porque evidencia el crecimiento poblacional y, pese a la sostenida superioridad de la inversión extranjera en México respecto de Corea, esto no se pudo expresar en generación de riqueza.

Sin dudas, esto tiene que ver con la estructura de producción, si se trata de producción primaria o industrializada: la diferencia está dada por la transferencia de conocimiento y el fortalecimiento del agregado de valor en la producción primaria.

Debemos considerar que crecimiento implica incremento, mientras que desarrollo apunta al mejoramiento. Es posible conseguir crecimiento a través de una mayor cantidad de escuelas, de libros y de docentes, pero seguir teniendo la misma y antigua educación de baja calidad. O contar con más fábricas, más maquinaria, aún más puestos de trabajo, y ni por ello mejorar la calidad de vida de la gente. Entonces, el desarrollo significa una mejora cualitativa y no meramente cuantitativa de los elementos. Podemos tener más universidades y más escuelas, pero no por eso un mejoramiento de la calidad.

La clave está en construir capacidades humanas que conecten el crecimiento económico con el avance tecnológico. Así, los países en vías de desarrollo deben recorrer ambos caminos. Generar recursos para alimentar las necesidades sociales existentes e ir tras la búsqueda de conocimiento, lo que permite resolver problemas sociales complejos, formando así un círculo virtuoso. Sin embargo, si solo se apunta a crecimiento económico se cae en la reproducción del sistema.

Por eso la educación y, en particular, las instituciones educativas son centrales para estos países, porque son las responsables de crear, adoptar y diseminar el conocimiento. De esta forma, cobran crucial importancia las universidades, los centros de investigación y las escuelas técnicas. No obstante, son condición necesaria pero no suficiente. Es indispensable la función del Gobierno para generar los incentivos entre las empresas y las instituciones, favoreciendo con ello el proceso de desarrollo.

El triángulo del desarrollo

Se requiere de acciones interactivas y de apoyo entre estos tres sujetos: industrias, gobierno e instituciones educativas. En esto juega un papel central la transferencia de tecnología: para la construcción del capital intelectual, que luego pueda adoptar y fortalecer dicha transferencia.

En el campo empírico la mayoría de los países no logran hacer funcionar este triángulo que permita pasar de un modelo de crecimiento a un modelo de desarrollo, ya sea por la falta de calidad institucional, como también por la incapacidad de construir un capital humano para concretar la adopción de la transferencia.

Esta formación requiere de un entrenamiento técnico modernizado, tanto en los niveles de educación media como de educación superior. En la medida que los países avanzan en los procesos de desarrollo, los niveles educativos deben mutar, quizás dejando de ser solo un proceso de adquisición de conocimiento y certificación, para incorporarse a la formación de habilidades y competencias.

La formación de capital humano garantiza además la vinculación de soporte para la acumulación en la cadena de valor. Es por ello que en cualquiera de los países que podamos analizar (Tigres Asiáticos, Corea del Sur, México, Brasil o China) observaremos una creciente participación del Gobierno en términos del crecimiento y desarrollo de la Educación, a través de políticas públicas diversas que van desde disminuir el analfabetismo hasta crear nuevas universidades, con especial foco en el desarrollo tecnológico.

Los países exitosos han tomado, de manera sistemática, un enfoque activo en sus políticas públicas para integrarse al mundo, al mejorar las capacidades y competencias de su capital humano, incorporando el conocimiento como factor central de su escenario productivo. A nuestro país aún le queda un largo camino por recorrer en ese gran desafío.

#MujeresUNNOBA

Por Ligia Nicolai

El camino emprendido por las mujeres para reivindicar sus derechos es un fenómeno mundial y, particularmente, en Argentina a lo largo de todos estos años de democracia hubo importantes avances en relación a los derechos postergados y respecto de la igualdad de oportunidades. No obstante, atravesamos un período donde los resultados parecen ser más formales y no tan reales. Esa es la lucha que actualmente compromete a la sociedad: que la igualdad no sea una mera cuestión de forma y de artículos de una ley sino que sea real en los diversos ámbitos cotidianos que transita la mujer.

El Día Internacional de la Mujer no se celebra sino que se conmemora porque el origen del reconocimiento de esta jornada deviene de un contexto histórico e ideológico que trae aparejadas profundas desigualdades de género. No se trata de un día festivo sino de un espacio de lucha por alcanzar los derechos y hacerlos cumplir.

La UNNOBA no es ajena a esta lucha, es una universidad joven en la que diversos cargos de importancia fueron y son ocupados por mujeres, como también la planta universitaria de trabajadores está conformada por una cantidad equitativa.

“...solo con ver cuántas becarias y becarios caminamos por los pasillos de las universidades, te diría que el ingreso es mayor para mujeres que para hombres. La situación se desequilibra un poco cuando subimos la mirada hacia los escalafones más altos...” (Manuela Santalalla)

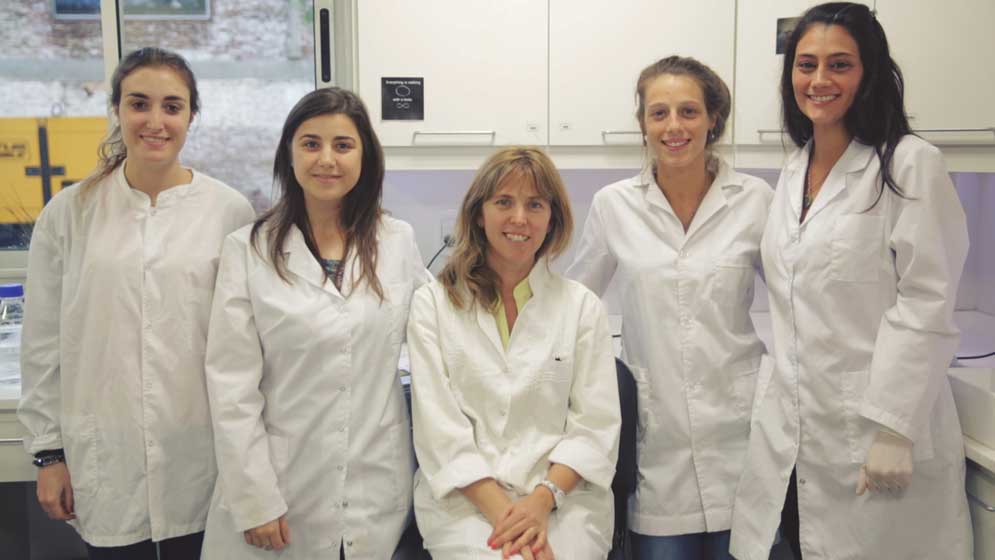

“Carreras de mujeres”

Manuela Santalla es egresada de la Licenciatura en Genética y actualmente es docente de la UNNOBA y becaria del CONICET. Explicó que en su paso por la Universidad compartió los mismos espacios, sin distinción de género y expresó: “Eso puede ser bueno o malo. Creo que en todos los contextos en los que existen jerarquías hay desigualdad de género y las universidades no son la excepción. En mi caso estudié una carrera de mujeres; suele hacerse esa clasificación a las carreras exactas o naturales… Pero se dice que los hombres que las hacen son mucho mejores que las mujeres. Escuché mil veces frases como esa. Desconozco cuál será su origen, pero estimo que devendrá de los grandes científicos, esos todos hombres, que ahora descubren a esas mujeres, que más que detrás de ellos estaban por delante”.

“Actualmente, cuando aplicamos a una beca competimos sin distinción de género y se procura ponderar la experiencia y formación. Te mentiría si te doy números, pero solo con ver cuántas becarias y becarios caminamos por los pasillos de las universidades o institutos, te diría que el ingreso es mayor para mujeres que para hombres. La situación se desequilibra un poco cuando subimos la mirada hacia los escalafones más altos de la jerarquía”, reflexionó Santalla.

"...los cargos más altos siguen siendo ocupados en su mayoría por hombres; aunque el CIBA y la UNNOBA son una excepción" (Carolina Cristina)

La mujer en la ciencia

Siguiendo esta línea, Carolina Cristina, secretaria de Investigación, Desarrollo y Transferencia, también se refirió al tema: “Hoy en la ciencia vemos que en los cargos más bajos como investigadores asistentes, adjuntos y becarios, es donde predominan las mujeres. Es así en la mayoría de los países, más en las ciencias de la salud y en las biológicas; no pasa tanto con las tecnológicas, ni en las ciencias duras como física y matemáticas.”

“Esta situación tuvo un quiebre –agregó- porque por ejemplo si miro fotos antiguas, en blanco y negro del Instituto que creó Houssay, los investigadores eran todos hombres y habría alguna mujer aislada y hoy eso se revirtió. Pero también es verdad que los cargos más altos siguen siendo ocupados en su mayoría por hombres; aunque el CIBA y la UNNOBA son una excepción. No pasa eso en la docencia, en la gestión, en la investigación” en nuestra Universidad.

Al hacer un recorrido por la actualidad del Conicet, por ejemplo, Carolina Cristina dijo que el directorio tiene cargos ocupados por mujeres y en la dirección de muchos institutos del organismo se ven mujeres: “Ahí vemos una evolución. Considero que no es una cuestión de género sino de dedicación y capacidad. Pero muchas veces la dedicación que necesita la ciencia es más difícil de alcanzar en la mujer que en el hombre. Si las mujeres se lo proponen pueden ocupar los cargos jerárquicos pero cuesta más. En una familia de dos científicos; al otro día de dar a luz el padre sale a trabajar, se va al laboratorio, y la madre se queda con el bebé”, por ejemplo.

"Es un orgullo, porque de alguna manera creo que somos parte de abrir el camino del fútbol femenino para que las próximas generaciones no tengan que lidiar con el prejuicio” (Mariana Di Bernardi)

Guerreras en la cancha

En la UNNOBA hay un equipo femenino de fútbol que ya obtuvo grandes logros deportivos. Mariana Di Bernardi, estudiante de la casa e integrante de “Las Guerreras”, comentó: “Creo que la UNNOBA está un paso adelante en lo que es la lucha de la mujer por la igualdad, no sé si porque es una universidad joven o por qué, pero en todos sus ámbitos siento que no hay diferencias de género. En mi caso, ser una Guerrera es el mayor éxito que he tenido gracias al deporte, coincidir con excelentes personas que aman lo mismo que yo, el fútbol. Es un orgullo, porque de alguna manera creo que somos parte de abrir el camino del fútbol femenino para que las próximas generaciones no tengan que lidiar con el prejuicio”.

Los actos que cosifican

Danya Tavela, quien fue la primera mujer en ocupar el cargo de secretaria de Políticas Universitarias, también analizó el espacio de la mujer en la sociedad y su lucha. “Todo lo que implique el empoderamiento de la mujer y avanzar en “plantear, debatir, discutir y generar nuevos espacios y oportunidades para el desarrollo de la mujer, así como resguardar los derechos de las más vulnerables son cuestiones centrales para el desarrollo social económico y humano”, destacó.

“El mundo avanza y debemos estar en sintonía, pero desde el diálogo con todos los actores porque si no se generan enfrentamientos. Y a quienes nos toca debatir estos temas desde cargos públicos, debemos dejar de lado las posiciones personales para poder entender, por ejemplo, que la legalización del aborto es una cuestión de salud pública o que la educación sexual integral en las escuelas debe estar para, justamente, acompañar a quienes son más vulnerables respecto de esta información. Es necesario dejar de lado los fanatismos y las divergencias culturales o religiosas, sólo así seremos una sociedad madura”, reflexionó.

"Si bien el sistema universitario argentino se ha feminizado, aún los cargos de decisión, y en particular, los cargos políticos en la mayoría de las instituciones son ocupados por hombres" (Danya Tavela)

“Las mujeres vivimos situaciones de violencia en todos los ámbitos: laborales, políticos, culturales o familiares. Debemos avanzar en muchos sentidos; en educación, en las normas, en las leyes, hay que sensibilizar el tema, darle espacio al debate porque la sociedad sigue naturalizando situaciones de violencia y de poder frente a la mujer; desde un Hola chiquita hasta un cargo que puede no ocupar una mujer por el solo hecho de serlo o las diferencias salariales o de promoción en los trabajos”, ejemplificó.

“Aún nuestra sociedad sigue festejando la cosificación de la mujer poniendo en relieve siempre el comentario sobre lo físico, los modelos de belleza; como si esto fuera la razón de ser de la mujer, junto con la maternidad, no comprendiendo que la mujer es una protagonista central de la vida de una sociedad, por sus características biológicas, sus capacidades intelectuales y también por sus competencias sociales, que nos hacen seres únicos e indispensables para comprender y liderar este mundo del futuro que estamos construyendo”.

En relación a la Universidad manifestó que la UNNOBA siempre ha estado un paso adelante, el desarrollo de quienes trabajan siempre fue en función de las capacidades: “Somos y nos reconocemos como pares y la gestión, a la hora de elegir un cargo o un puesto, discute perfiles y capacidades”.

"En un lugar donde los cargos jerárquicos fueron históricamente ocupados por hombres, yo fui la primera mujer que estuvo al frente de la SPU y por supuesto no fue sencillo" (Danya Tavela)

La vicerrectora aclaró que esta situación no ocurre en todas las instituciones ni en todos los espacios de gobierno: “Por eso en la discusión sobre la ley de paridad se presentaba la polémica sobre el alcance del lugar por la capacidad de la mujer, aunque no en todos los espacios alcanza con la capacidad, no se da naturalmente, si así se diera no la necesitaríamos”.

Respecto a su paso por la Secretaría de Políticas Universitarias, sostuvo: “En un lugar donde los cargos jerárquicos fueron históricamente ocupados por hombres, yo fui la primera mujer que estuvo al frente de la SPU y por supuesto no fue sencillo. Si bien el sistema universitario argentino se ha feminizado en su matrícula, en su planta docente y hasta en la graduación, aún los cargos de decisión, y en particular, los cargos políticos en la mayoría de las instituciones son ocupados por hombres. No porque a las mujeres no tengamos la capacidad, sino simplemente porque los techos de cristal existen”.

“A mí como mujer me tocó dar testimonio de que se podía, de que las mujeres también podemos negociar con un gremio, discutir política con rectores, hacer acuerdos con ministros de otros países, y acercar posiciones por el presupuesto universitario, sin que eso nos haga menos mujeres, menos sensibles. Cuando me despedí de mi equipo, el día que renuncié, se me acercó una de las chicas del equipo de prensa del Ministerio y me dijo que me felicitaba porque siempre me había destacado entre los hombres sin dejar de ser mujer. Me pareció una síntesis muy importante como mensaje a las mujeres, no somos iguales somos distintos pero con los mismos derechos, las mismas obligaciones y fundamentalmente el mismo compromiso por sacar nuestro país adelante”.

“Entonces necesitamos que la ley, la sociedad y la cultura, todo en conjunto, avance hacia el empoderamiento de la mujer”, concluyó.

La comida siempre tiene otra oportunidad

Por Ligia Nicolai

La pérdida y el desperdicio de alimentos son un problema global que atañe tanto a la Argentina como al resto del planeta. Las cifras son contundentes, de acuerdo a lo que expresa Pablo Algrain, director Ejecutivo del Banco de Alimentos de Rosario (BAR): “Cerca del 30 por ciento de lo que se produce a nivel mundial no llega a ser consumido, por eso los bancos de alimentos tienen un rol preponderante para intentar resolver esta problemática”.

Mientras en el planeta hay personas que no llegan a comer lo necesario, se produce comida que jamás será consumida. “Por año se pierden 1.300 millones de toneladas de alimentos que no llegan a la mesa, mientras 1 de cada 8 habitantes del mundo pasa hambre”, ejemplificó Algrain.

De acuerdo a datos que aporta la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con los alimentos que se desechan se podrían alimentar a 2 mil millones de personas.

Algrain analizó, además, cómo la pérdida y el desperdicio de alimentos repercuten en la economía: “Se desperdician varios recursos naturales como la tierra, el agua, los nutrientes y la energía, empleados en la producción agrícola, en la manipulación, en el almacenamiento, en el transporte, en la distribución, en el procesamiento, en el envasado y en el marketing de los alimentos que no son consumidos”.

“Se calcula que unos 750 mil millones de dólares se perdieron en 2007 en alimentos que fueron desechados”, añadió Algrain, quien estuvo en la Universidad en el Primer Congreso Multidisciplinario organizado por la UNNOBA, desde la Secretaría de Investigación, Desarrollo y Transferencia.

El representante del BAR contó que el trabajo que realizan se focaliza en la recuperación de alimentos que se encuentran fuera del circuito comercial pero que son aptos para el consumo. “Los almacenamos, clasificamos y distribuimos entre organizaciones sociales que asisten a personas en situación de inseguridad alimentaria. A través de empresas y personas que donan sus servicios, productos y tiempo, buscamos reducir el hambre, mejorar la nutrición y evitar el desperdicio de alimentos”.

Pérdida y desperdicio

Una de las preguntas recurrentes es saber cuándo referirse a pérdida y cuando a desperdicio.

Algrain subraya que la pérdida se produce en el campo, en el transporte y en los lugares de almacenamiento después de la cosecha o la faena, así como en las industrias de alimentos. Es decir, que se pierden antes de llegar a ser comercializados. Mientras que el desperdicio ocurre en las etapas de distribución, de venta y de consumo. Se trata de aquellos alimentos que aún cuando pueden ser consumidos se desechan.

“Muchas industrias tiran comida por cuestiones estéticas o de estándares. Las papas fritas, por ejemplo, deben tener un largo determinado, si por algo no quedaron así se tiran; o los alfajores que pierden su esponjosidad son sacados de circulación”, ejemplificó el especialista y añadió que el lema del BAR es: La comida no se tira, hay que darle siempre un uso más.

Entonces, la industria tira alimentos que son aptos para consumo y es allí donde los bancos de alimentos trabajan para concientizar a las empresas que ese alimento que descartan puede tener otro uso y llegar a alguien que lo necesita.

Respecto de lo cotidiano Algrain especificó que es importante planificar las comidas para saber qué debemos comprar. Si vamos a comer a un restaurante, por ejemplo, y nos sobra comida debemos pedirla: “La comida que nos sobra en un restaurante no es basura, hay que romper con el prejuicio de la vergüenza porque es una comida más y si nos la llevamos estamos evitando la pérdida”.

“Nuestra misión es recuperar y trabajar para informar sobre el problema, el mayor trabajo es tratar que las empresas conozcan lo que hacemos; no somos organizaciones de caridad sino que somos la última etapa de la cadena de alimentos. Antes que las empresas decidan tirar se los puedan dar al banco”, detalló.

“Siempre hay que darle otra oportunidad a la comida, inclusive dárselo a los animales para que no vaya a la basura”, sentenció.

En la agenda de la UNNOBA

La Universidad no es ajena a esta problemática por lo que a partir del 2017 forma parte del Programa Nacional de Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos y entiende que los objetivos se centran en coordinar, proponer e implementar políticas públicas en consenso con distintos sectores. Es a través de un proyecto de voluntariado universitario aprobado por la Secretaría de Políticas Universitarias que se ocupa del tema.

La Universidad no es ajena a esta problemática por lo que a partir del 2017 forma parte del Programa Nacional de Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos y entiende que los objetivos se centran en coordinar, proponer e implementar políticas públicas en consenso con distintos sectores. Es a través de un proyecto de voluntariado universitario aprobado por la Secretaría de Políticas Universitarias que se ocupa del tema.

“Colaboramos en la reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos mediante la capacitación a personas que los producen, para que lo hagan produciendo alimentos inocuos y con la menor cantidad posible de pérdida. Además, informamos y sensibilizamos a la comunidad para que se tome conocimiento del impacto que tiene lo que se tira o desperdicia en relación a los alimentos”, explicó Agustín Sola, responsable del proyecto de voluntariado.

Participan de este proyecto de voluntariado Clara Rodríguez, Enrique López, Marina Calviño, Constanza Rebichini, Victoria Lousa, Camila Mena y Agustín Sola.

Esta nota es de libre uso. Si desea utilizarla, deberá citar el medio e incluir el correspondiente enlace.

Marketing y neurociencia

Por Ligia Nicolai

La transición desde el marketing al neuromarketing provocó una redefinición de cada una de las variables del proceso que repercutió en todos los diseños estratégicos. Por eso, actualmente ya no se habla de precios, sino de neuroprecios, no se habla de canales, sino de neurocanales, no se habla de ventas, sino de neuroventas.

“Nosotros creemos que actuamos racionalmente cada vez que hacemos una compra. Muchos experimentos de la neuroeconomía demostraron que no es así"

En el caso del producto, ya no se concibe como un objeto o, si se quiere, un conjunto de beneficios creado por una empresa. De acuerdo a Néstor Braidot, un producto "es mucho más que eso". “Para el neuromarketing, el producto es una construcción cerebral, esto quiere decir que su destino es el cerebro del cliente, no la góndola de un supermercado”, explica el especialista, master en Psicobiología del Comportamiento y Neurociencia Cognitiva.

Braidot se refiere a las funciones sensitivas del cerebro, que recibe información de todos los órganos sensoriales, las procesa y las integra para formar una percepción unificada sobre el producto. Por eso, uno de los temas centrales que estudia el neuromarketing es la construcción cerebral de la realidad.

“Cada persona recibe un producto diferente porque lo percibe en forma diferente, y en esto intervienen sus emociones, sus recuerdos y sus experiencias”, explica Braidot.

De esta manera, el paso del marketing tradicional al neuromarketing implica un nuevo desafío en la capacitación de los profesionales, tanto para quienes diseñan el producto como para quienes tienen la responsabilidad de colocarlo en el mercado.

"...la neurociencia demostró que más del 95% de las decisiones del ser humano están determinadas por motivos emocionales no conscientes"

El producto se construye en el cerebro

“El cliente no está respondiendo a un conjunto de estímulos enviados por una empresa, sino a lo que él entiende que es un producto, según su percepción y su experiencia”, explicó Braidot y agregó: “Además, la neurociencia demostró que más del 95% de las decisiones del ser humano están determinadas por motivos emocionales no conscientes, por eso es tan importante la capacitación de avanzada en las áreas comerciales y en la figura del vendedor, que no sólo debe aprender a leer el cerebro de su cliente, también debe saber cómo activar las memorias necesarias para lograr simultáneamente su satisfacción y un cierre exitoso”.

“Nosotros creemos que actuamos racionalmente cada vez que hacemos una compra. Muchos experimentos de la neuroeconomía demostraron que no es así. Un producto no es un objeto que sale de una línea de fabricación, ni siquiera el que está en una góndola, el que se exhibe en una concesionaria o en un escaparate. Un producto es un constructo mental del cliente”, afirma el especialista, quien estuvo en la UNNOBA en el marco del Primer Congreso Multidisciplinario.

La capacitación en neuromarketing enseña entonces cómo trabajar para que esa construcción cerebral sea la más conveniente para la empresa y para el cliente. Esto vale también para los servicios. “No le vendemos a la mente, sino que construimos el producto en la mente. Esto es: no se trabaja para vender el producto sino para que sea comprado", sostiene Braidot.

"Eso es una responsabilidad que comienza con la neuroinvestigación de mercados y continúa en todos los demás estímulos sensoriales -continúa Braidot-, es decir, los de la publicidad, la exhibición, el tipo de acción del vendedor, etc. Ningún aspecto debe descuidarse. En este sentido, el neuromarketing implica también trabajar sobre las neuroventas, es decir, cómo crear un producto y venderlo en una época en la que cada día sabemos más sobre el funcionamiento del cerebro y que nosotros denominamos era de las neurociencias aplicadas”.

Por Ligia Nicolai