El poder del amaranto

Por Ana L. Sagastume

“Tomá yogur y disminuí tu colesterol”, “Comé estas galletitas y controlá tu presión arterial” son algunas de las muchas promesas de los denominados alimentos funcionales que permiten imaginar un futuro en el que, como resultado de la investigación y desarrollo tecnológico, existan productos capaces de enfrentar padecimientos humanos diversos de manera simple y sin “efectos secundarios”.

La doctora María Cristina Añón, investigadora superior del Conicet, los define: “Son alimentos funcionales porque, además de aportar energía y elementos esenciales, cumplen determinada función biológica. Por ejemplo, pueden reducir la presión arterial, disminuir el colesterol en sangre, moderar el sistema inmunológico, ejercer una función antioxidante. En pocas palabras, su ingesta ayuda a reducir el riesgo de contraer enfermedades crónicas no transmisibles”.

El poder de atracción que ejercen los alimentos funcionales quizás pueda explicarse porque su descubrimiento se inscribe en relatos ancestrales de la cultura, como la “fuente de la vida” o el “elixir de la eterna juventud”, a partir de los cuales los seres humanos pretendieron soñar una vida sin sufrimiento, ni deterioro. Pero más allá de esta visión colectiva, la ciencia y la tecnología se encuentran trabajando para responder a este antiguo anhelo. Puntualmente, Añón estudia a las proteínas del grano de amaranto y su posible capacidad para disminuir la presión arterial, morigerar las alergias y disminuir el poder oxidativo que causa daño celular.

"Hay un problema con los alimentos funcionales en Argentina que es la regulación, porque siempre va detrás del desarrollo científico. Uno podría vender una galletita que reduzca la presión arterial pero no la puede propagandizar"

Pariente de la quinoa y de la chía, el amaranto es un grano que estaba muy extendido entre ciertas culturas precolombinas de América y que fue prohibido durante la conquista española por considerarse “pagano”, al ser empleado en ceremonias religiosas de mayas y aztecas. “Estos granos fueron reemplazados por los cultivos que hoy conocemos. Sin embargo tienen proteínas muy valiosas desde el punto de vista nutricional, tienen ventajas comparativas respecto de los cereales que consumimos habitualmente. Hay que aclarar que estos cultivos no se dan de forma extensiva y no han sido mejorados genéticamente”, aclara Añón, doctora en Ciencias Bioquímicas.

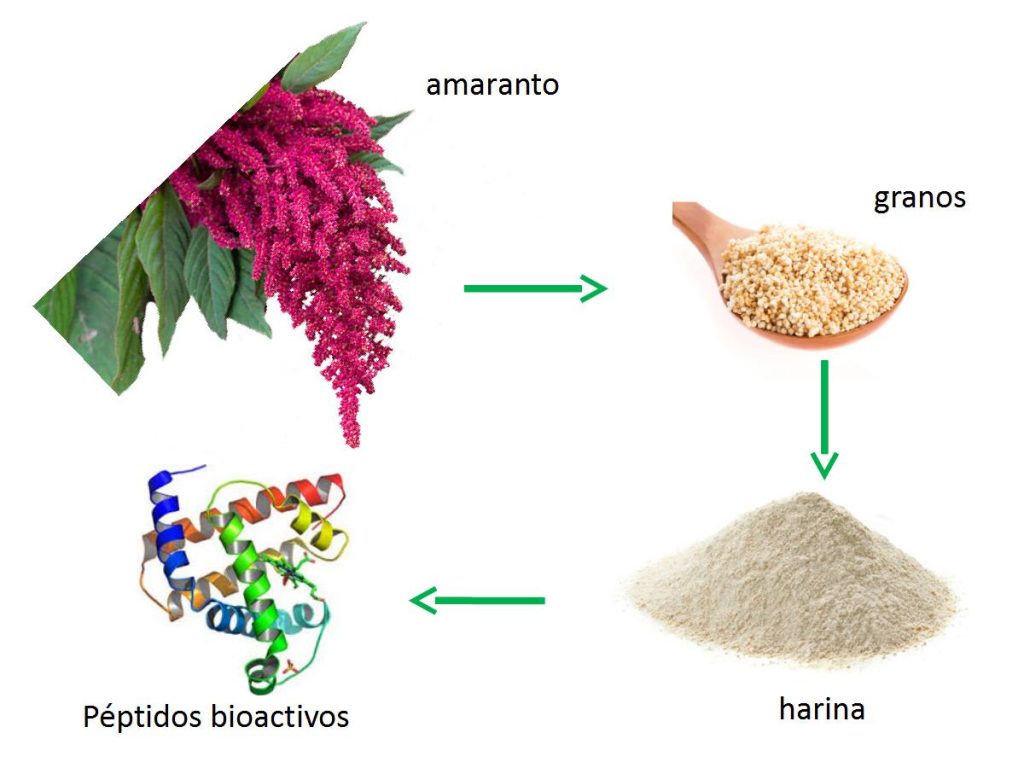

De acuerdo a las investigaciones realizadas, el amaranto posee varios componentes funcionales: “Hemos comprobado, por ejemplo, que galletitas elaboradas con harina de amaranto poseen actividad funcional. Como resultado de la actividad gastrointestinal el organismo libera lo que se conoce como péptidos bioactivos, en este caso con actividad antihipertensiva y antitrombótica”.

Los péptidos bioactivos a los que Añón se refiere forman parte de la proteína. “El péptido bioactivo es una secuencia de aminoácidos que está incluida en la secuencia de una proteína mayor que, recién cuando se libera de esa proteína, tiene actividad. Mientras está en la secuencia de la 'proteína madre' no es activo”, explica.

De esta manera, solo “al ser liberados” los péptidos son capaces de ejercer su función, lo cual puede concretarse de forma “exógena”, o de forma natural, es decir, en el mismo proceso de digestión. “Desde la boca hasta que el alimento ingresa a nuestro sistema hay un una serie de enzimas que hidrolizan proteínas, en el estómago y en el intestino. A partir de una proteína grande el mismo sistema la va cortando y pueden liberarse péptidos con actividad funcional. Otra cosa es aislar un péptido y adicionarlo a un alimento”, explica Añón, quien estuvo en la sede Junín de la UNNOBA en el marco del Primer Congreso Multidisciplinario.

Lo que Añón y su equipo pudieron comprobar es que, efectivamente, las proteínas del grano de amaranto, al ser degradadas en el proceso de digestión, liberaban péptidos bioactivos que reducían, por ejemplo, la presión arterial. “Además de hallar péptidos que inhiben una enzima central del sistema de regulación de la presión arterial, hemos identificado péptidos que regulan el sistema inmune, siendo capaz de disminuir la sensibilidad en ratones a la alergia a proteínas de la leche, péptidos con actividad antioxidantes, entre otros”, añade la científica, directora del Centro de Investigación y Desarrollo de Criotecnología de Alimentos (Conicet-La Plata).

En este momento, la investigación relacionada con efectos sobre el sistema inmune está dirigida a determinar los mecanismos por los que uno de los péptidos identificados ejercen una función que inhibe el proceso inflamatorio. “Mediante el consumo de ese péptido se podría disminuir la sensibilidad a una alergia que es muy común en Argentina, sobre todo en chicos, como es la alergia a la leche vacuna”, augura Añón.

En esta línea, la investigadora advierte una dificultad al momento de promocionar los alimentos funcionales: “Hay un problema con los alimentos funcionales en Argentina que es la regulación, porque siempre va detrás del desarrollo científico. En Argentina no están definidos los protocolos que deben seguirse para hacer alegatos de salud. Uno podría vender una galletita que reduzca la presión arterial pero no la puede propagandizar con el alegato de salud. Hasta que no se avance en el Código Alimentario todavía hay cosas que no pueden incluirse en el rótulo de un alimento”.

Sin embargo, no es tan simple como identificar el componente y adicionarlo a un alimento: “Puede existir un yogur, por ejemplo, que tenga un componente que reduzca el colesterol. Lo que ocurre, es que cuando el yogur ingresa al medio interno sufre una serie de transformaciones. Entonces hay que comprobar que siga manteniendo la actividad. El tenerlo en el envase no asegura que mantenga la actividad in situ”.

Para lograrlo, la ciencia de los alimentos realiza simulaciones del proceso de digestión gastrointestinal y ensayos in vitro, o experimenta con sistemas animales modelos, como ratones o peces, antes de pasar a la fase de experimentación con humanos: “Simulamos qué pasa en la boca, en el estómago, en el intestino y al final de todo estudiamos si el péptido ejerce actividad funcional. Lo hacemos in vitro. Posteriormente se recurre a los ensayos in vivo”.

Otra matriz que el equipo de la doctora Añón ha estudiado son las emulsiones: agua a base de hidrolizados proteicos de amaranto, los cuales se obtienen luego de moler el grano, hacer una harina, sacarle la materia grasa y tratarlos con una enzima proteolítica. “Hemos estudiado si, efectivamente, el hidrolizado y las emulsiones formuladas reducen la presión arterial en ratas hipertensas. Hemos comprobado que sí lo hacen, tanto los hidrolizados como las emulsiones”.

No obstante Añón advierte sobre el riesgo de equiparar estos desarrollos de la ciencia de los alimentos con medicamentos: “Una ingesta continua de determinados alimentos puede reducir el riesgo de contraer determinadas enfermedades, pero debemos tener presente que los alimentos no son medicamentos”.

Por Ana L. Sagastume

La memoria, una mentira piadosa

Por Luciano Toledo y Claudio Spiga

Un equipo de investigadores argentinos trabaja sobre la memoria y el olvido, en un experimento con animales que les permite demostrar que cuando dos recuerdos similares compiten, el cerebro olvida uno para poder recordar el otro. Pedro Bekinschtein, doctor en Biología e investigador del Conicet, afirma que esto no es un síntoma de mala memoria sino que es un mecanismo para mejorar nuestros recuerdos. Estima que los resultados de esta investigación pueden llegar a explicar déficits asociados con ciertas demencias.

Bekinschtein es investigador del Instituto de Biología Celular y Neurociencias de la UBA-Conicet y del Instituto de las Neurociencias Cognitivas de la Universidad Favaloro-Conicet. Forma parte de este equipo de trabajo que se propuso “paradójicamente” abordar un tema olvidado en las investigaciones sobre la memoria: el olvido.

“Lo que se hace habitualmente es pensar al olvido como un proceso pasivo, se cree que la memoria decae por el paso del tiempo. En realidad existe un mecanismo selectivo del olvido, el cerebro optimiza y selecciona qué recuerdos descartar para mejorar la manera en que recordamos”, explica durante una entrevista que le hicieron en el programa "La Mañana" de UNNOBA Radio.

"Los recuerdos son inexactos y se van actualizando según la experiencia y las creencias de cómo funciona el mundo"

Bekinschtein dice que la memoria se usa todo el tiempo, que hay muchas cosas para recordar y en base a eso el equipo de investigadores que integra estudia cuáles son las consecuencias de recordar algunas y otras no. “El típico ejemplo es el de las contraseñas de las redes sociales o cuentas bancarias. La cabeza procesa primero la anterior, después hay que esforzarse para recordar la nueva y cuando empezamos a evocar la nueva fácilmente, empezamos a olvidar la vieja. En base a ese fenómeno gira nuestra investigación, probar con animales los mecanismos que usan para almacenar y olvidar información”, resume.

¿Memoria perfecta?

Mucha gente suele quejarse de que tiene mala memoria, pero Bekinschtein niega esa versión de las cosas y dice que no se trata de algo personal el hecho de que alguien tenga más o menos memoria: “Hay explicaciones evolutivas de cómo se utilizan los recuerdos que son interesantes. Si uno tuviera una memoria perfecta (como por ejemplo el personaje de Borges del cuento "Funes, el memorioso"), no se podrían armar conceptos, ni extraer reglas acerca del funcionamiento del mundo. Esa memoria perfecta es completamente inservible, es mejor tener una memoria flexible, en la que los detalles se olviden, en la que sea posible actualizar el recuerdo en base a las experiencias nuevas que se vayan adquiriendo en la vida”.

"Hay evidencias de que existe lo que se conoce como olvido motivado u olvido dirigido, ejercicios de pensamiento en blanco, de reconfiguración de la imagen, estrategias del no pensar" (para el estrés postraumático)

“Los recuerdos son inexactos y se van actualizando según la experiencia y las creencias de cómo funciona el mundo. Por eso la memoria es una mentira piadosa, no son equivalentes ni iguales a las experiencias sino que se adaptan al funcionamiento del mundo, y a nuestro funcionamiento dentro del mismo”, añade.

Lo que atenta contra la memoria

El investigador del Conicet asegura que la relación entre la memoria y la atención es muy grande: “Es más probable que recordemos algo a lo que le prestamos atención que a lo que no, y esos mecanismos son los que usamos al evocar la memoria. La pérdida o la falla de la memoria están asociadas a patologías o al envejecimiento del cerebro, el resto está asociado a cuestiones atencionales. Tenemos la atención jaqueada en nuestro día a día por celulares, computadoras, redes sociales y todos los estímulos cotidianos, lo que hace que no solo esté comprometida la adquisición de la información sino la forma en que la evocamos”.

El investigador del Conicet asegura que la relación entre la memoria y la atención es muy grande: “Es más probable que recordemos algo a lo que le prestamos atención que a lo que no, y esos mecanismos son los que usamos al evocar la memoria. La pérdida o la falla de la memoria están asociadas a patologías o al envejecimiento del cerebro, el resto está asociado a cuestiones atencionales. Tenemos la atención jaqueada en nuestro día a día por celulares, computadoras, redes sociales y todos los estímulos cotidianos, lo que hace que no solo esté comprometida la adquisición de la información sino la forma en que la evocamos”.

“Al usar estos recursos atencionales en tareas que no son las más productivas o que no son funcionales al trabajo que estamos realizando, nos quedan menos recursos para usar la memoria en esa tarea determinada. Entonces la atención tiene lo que se llama un límite, y cuando nos pasamos hay cosas que quedan afuera”, agrega.

Ejercitar el olvido

Bekinschtein dice que hay evidencias de que se puede ejercitar el olvido. Cita los recuerdos dolorosos que persisten en el tiempo y producen las mismas emociones que el momento en que ocurrían las experiencias y dice que eso se puede trasladar a una patología de estrés postraumático que puede vincularse con la depresión: “Uno no puede procesar o reconfigurar esos recuerdos para que dejen de ser nocivos. Lo natural sería no olvidar esos recuerdos sino transformarlos para que no afecten nuestro comportamiento. Hay evidencias de que existe lo que se conoce como olvido motivado u olvido dirigido, ejercicios de pensamiento en blanco, de reconfiguración de la imagen, estrategias del no pensar. Si se hace repetidas veces, el resultado eventualmente puede conducir a un recuerdo menos evocable que mantiene cierta relación con la represión freudiana”.

Bekinschtein dice que hay evidencias de que se puede ejercitar el olvido. Cita los recuerdos dolorosos que persisten en el tiempo y producen las mismas emociones que el momento en que ocurrían las experiencias y dice que eso se puede trasladar a una patología de estrés postraumático que puede vincularse con la depresión: “Uno no puede procesar o reconfigurar esos recuerdos para que dejen de ser nocivos. Lo natural sería no olvidar esos recuerdos sino transformarlos para que no afecten nuestro comportamiento. Hay evidencias de que existe lo que se conoce como olvido motivado u olvido dirigido, ejercicios de pensamiento en blanco, de reconfiguración de la imagen, estrategias del no pensar. Si se hace repetidas veces, el resultado eventualmente puede conducir a un recuerdo menos evocable que mantiene cierta relación con la represión freudiana”.

Déjà vu

Para el doctor en Biología de la UBA, es difícil estudiar en laboratorio lo que se conoce como déjà vu: “Hay dos maneras básicas en las que uno puede recordar experiencias de esta memoria episódica: una de forma precisa, como por ejemplo un viaje con tal persona, fecha, etcétera. Otra forma es que un evento te resulte familiar, creer que ya estuviste en determinado lugar pero sin saber cuándo, dónde y cómo. Hay un mecanismo menos consciente y preciso que tiene que ver con la familiaridad sin poder ubicar en tiempo y espacio, el déjà vu es una falsa memoria de familiaridad, el mecanismo falla y la experiencia te hace parecer que ya la viviste antes”.

¿Beber para olvidar?

Bekinschtein se pone más serio cuando habla de alcohol y dice que es un tema complejo porque tiene distintos efectos en los procesos cognitivos. Apunta que sobre la memoria tiene una consecuencia clara porque la gente que toma después no recuerda las experiencias que vivió en el estado de ebriedad, cayendo en la clásica amnesia de alcohol, pero aclara: “Lo que pasa cuando uno está bebiendo es que el alcohol desinhibe y apaga regiones del cerebro que tienen que ver con el control de emociones e impulsos. Eso también inhibe el control que tenemos sobre lo que evocamos, entonces bebo para olvidar es al revés porque cuando uno toma se desinhibe y el recuerdo a olvidar va a ser evocado más aún”.

"la memoria perfecta es completamente inservible, es mejor tener una memoria flexible, en la que los detalles se olviden"

Además de confirmar que lo que sucede es contraproducente, el biólogo de la Universidad Favaloro recuerda que si se consume alcohol en exceso a largo plazo produce problemas crónicos de memoria y daña zonas del cerebro donde se almacena la información.

Envejecimiento del cerebro

Bekinschtein afirma que el envejecimiento antinatural del cerebro está relacionado a una patología, demencia o enfermedad neurodegenerativa y señala que el envejecimiento natural genera ciertos trastornos de memoria porque el cerebro se va haciendo menos flexible: “Esto hace que sea más difícil el almacenamiento y que los recuerdos se confundan con frecuencia. A cierta edad es relativamente esperable”.

En esta línea, según el científico, hay pocas evidencias de que los ejercicios para estimular la memoria de los adultos mayores realmente funcionen: “Una de las cosas que resultan buenas es que si un adulto mayor se acerca a un espacio a realizar determinada tarea para ejercitar la memoria, hay otras cuestiones que ayudan a la cognición, como la movilidad y juntarse con sus pares. La interacción social actúa como protector contra los déficits cognitivos que arrastra el envejecimiento”.

"...hay una idea de que determinados recuerdos almacenados se pueden recuperar"

“No garantizo la utilidad de estos ejercicios porque el cerebro no es un músculo que se puede ejercitar, pero claramente hay actividades que condicionan y ayudan, lo global favorece a amortiguar los efectos del envejecimiento”, agrega.

¿Todo está guardado en la memoria?

“Esa la pregunta del millón y la respuesta no se sabe. Hay dos posiciones marcadas: hay quienes aseguran que algunos recuerdos se olvidan y desaparecen, mientras otros dicen que los recuerdos están almacenados pero se hacen inaccesibles con el tiempo”, responde y deja abierto un interrogante.

Sin embargo, apunta que hay evidencias de que es posible recuperar recuerdos de la infancia y asegura que está probado en animales: “Los ratones aprenden cosas en los primeros tiempos de vida que cuando son adultos olvidan, para esos casos se utilizan técnicas sofisticadas para prender las neuronas que estuvieron involucradas en el aprendizaje de la infancia y cuando se prenden parece que esas memorias vuelven. Es decir que estaban pero no había acceso. A partir de eso, ahora hay una idea de que determinados recuerdos almacenados se pueden recuperar”.

Entrevista realizada en “La mañana de UNNOBA Radio” , al aire de lunes a viernes de 9 a 12. Se puede escuchar por FM 89.7 en Junín, FM 99.1 en Pergamino o por Internet en www.unnoba.edu.ar

La vida secreta de las lagunas

Por Ana L. Sagastume

Viven en la tierra hace millones de años y, aun siendo invisibles al ojo humano, se encuentran en cada rincón del planeta. A pesar de su “mala prensa”, cumplen una función fundamental en los ecosistemas, ya que se ocupan de degradar la materia orgánica para que luego ésta reingrese a esa “cadena” en la que cada ser vivo se encuentra interrelacionado con otro.

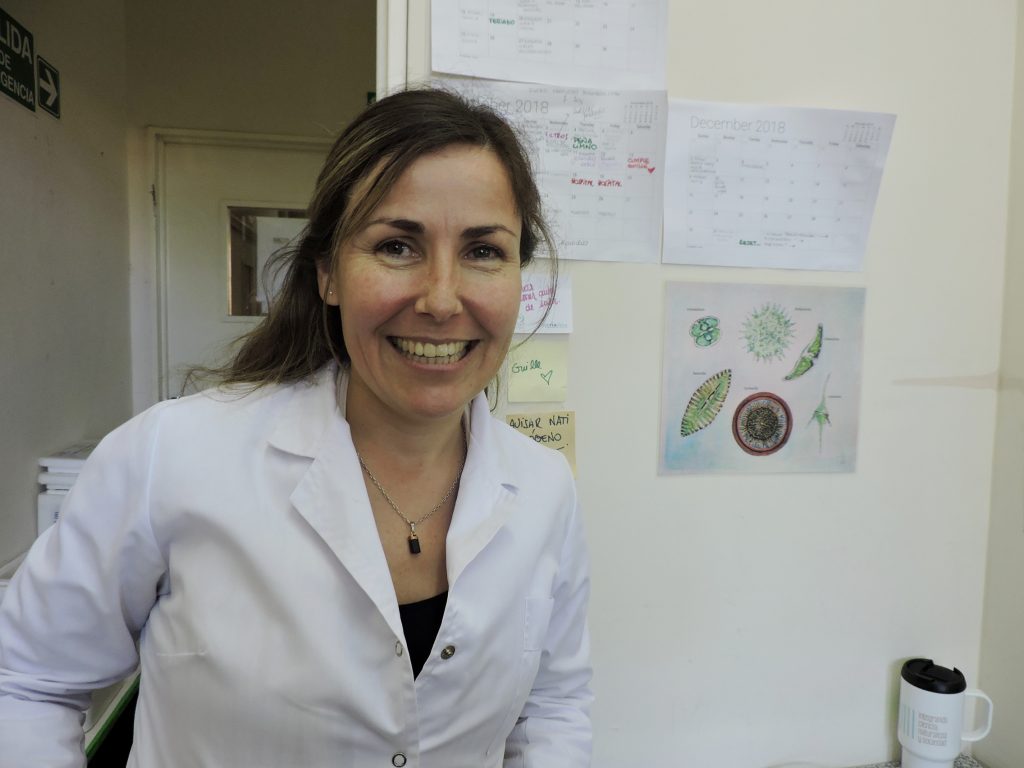

Romina Schiaffino, bióloga e investigadora de la UNNOBA, estudia a estos organismos denominados bacterias que pueden medir 1 micrón, el equivalente a 1 milímetro dividido 1000 veces. Pero estudia a una clase de bacterias en particular: aquellas que se encuentran presentes en lagunas, cursos de agua, ríos, llamadas también bacterioplancton. “Las bacterias son células procariotas, que son las más primitivas ya que no tienen ni siquiera núcleo. Están en todos lados, en la piel, en la punta de un alfiler, en la flora intestinal, en el yogur. Las bacterias que nosotros estudiamos son las que están en las lagunas, en los ríos, arroyos. En particular, las que se mueven en la columna de agua y no están adheridas a nada, que son las que entran en contacto con las personas cuando se bañan o pescan”, puntualiza la doctora Schiaffino, investigadora del CONICET.

Este tipo de bacterias “reciclan” la materia orgánica de los cursos de agua, remineralizando en su tarea de degradación los sistemas acuáticos. “Si un alga se muere, las bacterias la van degradando y reincorporan el fósforo y nitrógeno al sistema”, ejemplifica. Estos nutrientes serán probablemente el alimento de otra alga, que luego será comida por un insecto, que luego lo será por un pez... y así el cuento vuelve a comenzar. “Lo que hacen las bacterias es reincorporar a la cadena trófica acuática esa materia orgánica. Son un eslabón fundamental”, sintetiza.

Schiaffino realiza sus estudios en el Centro de Investigación y Transferencia del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (CITNOBA, CONICET-UNNOBA-UNSAdA), en un laboratorio ubicado en la ciudad de Junín. Desde allí estudia la vida microscópica de las lagunas de la región pampeana, en particular las que tienen mayor incidencia en la vida de las personas que habitan esta región, las de la cuenca alta del Río Salado (Gómez, El Carpincho, Rocha, Mar Chiquita). “Este tipo de lagunas se caracterizan por ser turbias con algas, las cuales podemos diferenciar de otro tipo de lagunas más transparentes”, compara.

Schiaffino realiza sus estudios en el Centro de Investigación y Transferencia del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (CITNOBA, CONICET-UNNOBA-UNSAdA), en un laboratorio ubicado en la ciudad de Junín. Desde allí estudia la vida microscópica de las lagunas de la región pampeana, en particular las que tienen mayor incidencia en la vida de las personas que habitan esta región, las de la cuenca alta del Río Salado (Gómez, El Carpincho, Rocha, Mar Chiquita). “Este tipo de lagunas se caracterizan por ser turbias con algas, las cuales podemos diferenciar de otro tipo de lagunas más transparentes”, compara.

"...las lagunas son centinelas o sensores de cambios ambientales"

Más allá de la preferencia de los seres humanos por las aguas claras, la turbidez o la transparencia no son indicadores de por sí de la “salud” de un sistema acuático. En rigor, la laguna de Gómez (como la del Carpincho, Rocha, Chascomús) es turbia por poseer fitoplancton, un tipo de organismos vegetales que sintetizan la luz solar y le dan una tonalidad verdosa. En cambio, lagunas como las de El Triunfo, ubicada en la cuenca baja del Salado, poseen plantas acuáticas que, al dar sombra, inhiben la proliferación de fitoplancton. A estas plantas es que El Triunfo, y otras pocas “elegidas” de la Pampa, le deben su belleza.

Intrusos y centinelas

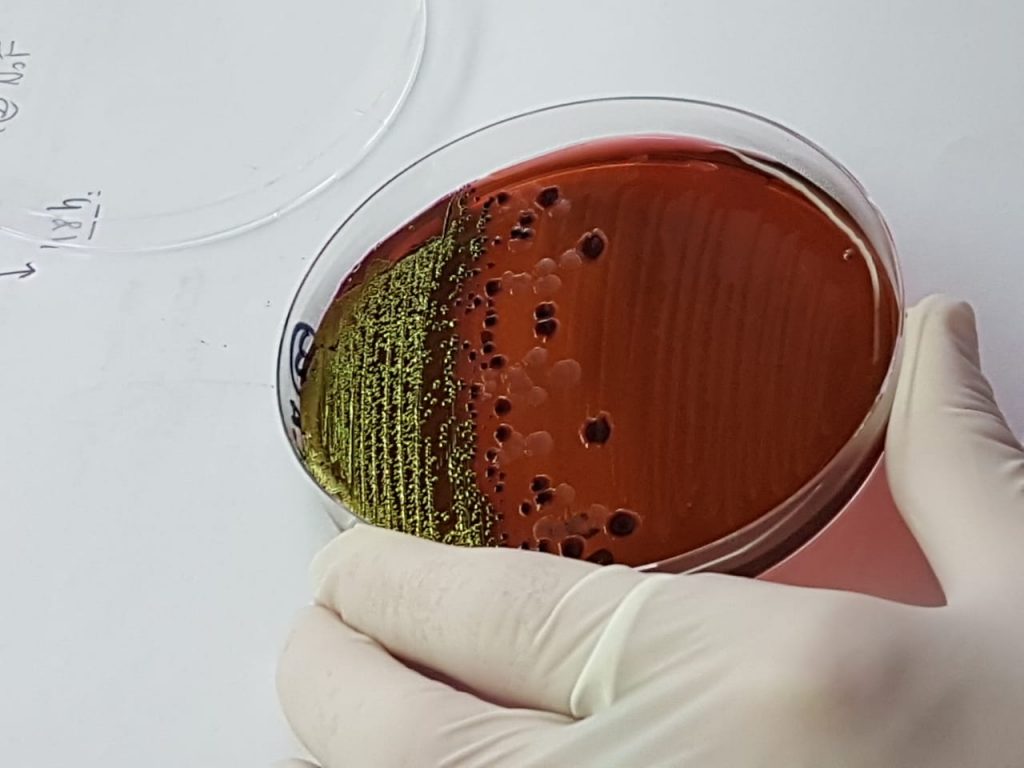

En los muestreos periódicos que el equipo de Schiaffino realiza en las lagunas de la región, uno de los hallazgos más inquietantes es la presencia de bacterias que no son normales del ecosistema acuático, como Escherichia coli, encontrada principalmente en las Lagunas El Carpincho y Rocha.

En los muestreos periódicos que el equipo de Schiaffino realiza en las lagunas de la región, uno de los hallazgos más inquietantes es la presencia de bacterias que no son normales del ecosistema acuático, como Escherichia coli, encontrada principalmente en las Lagunas El Carpincho y Rocha.

-¿Qué estaría indicando la presencia de estas bacterias?

-Que hay ingreso de materia fecal a las lagunas, ya que están dentro de las bacterias coliformes fecales.

- ¿Y de dónde provendría?

- No sabemos. Puede ser de la planta potabilizadora de residuos cloacales de Junín, de emprendimientos porcinos o vacunos. De feedlots. O de todo eso junto.

Sin embargo, Schiaffino intenta ser cauta porque considera que deben profundizarse los estudios para determinar si las cantidades resultan peligrosas para los seres humanos y si las cepas encontradas son causales de enfermedades. “De Escherichia coli hay un montón de cepas, algunas son nocivas, como la que causa el Síndrome Urémico Hemolítico, y otras no. Que hayamos encontrado Escherichia coli sólo está marcando que hay un ingreso de materia fecal. Pretendemos realizar estudios en mayor profundidad, ya que los que tenemos hasta ahora solo nos dan indicios”, explica Schiaffino intentando poner “paños fríos” y luego asegura: “Cuando tengamos certezas no nos vamos a quedar solo con una publicación en una revista científica. El objetivo es que el conocimiento sirva a la comunidad; por lo que estos hallazgos serán comunicados. La idea es que esto sirva para generar conciencia, implementar regulaciones y controles en las lagunas. La ignorancia es cara”.

Al estar en las zonas más bajas de los terrenos, las lagunas reciben todo lo que va drenando de las zonas más altas. “Por eso, se dice que las lagunas son centinelas o sensores de cambios ambientales. Al estar en las depresiones del terreno, ellas reciben todo: agroquímicos, fertilizantes, residuos...todo”.

Bacterias antiguas, problemas actuales

Otro de los hallazgos anormales encontrados se relaciona con una alta presencia de fósforo, sobre todo en la Laguna de Gómez, el cual se estima que es producto del empleo de fertilizantes en la actividad agrícola. “Si luego de fertilizar, llueve, esos nutrientes y/o agroquímicos aplicados van al arroyito o canal, del canal al río, del río a la laguna”, ilustra la investigadora.

Los monitoreos se realizan periódicamente desde 2012 hasta la actualidad y relacionan la cantidad de fósforo encontrado con el nivel hídrico que tenían las lagunas en cada momento. “En los períodos que aumenta la cantidad de agua, aumenta también la de fósforo. Eso indica el fósforo hallado no es propio del sistema, porque si hubiera más agua debería diluirlo. Por eso consideramos que procede por escurrimiento de los campos linderos”, fundamenta Schiaffino.

Aunque a ellas probablemente les debemos hasta la vida, las cianobacterias pueden generar graves problemas en los humanos

A esta altura podríamos preguntarnos: ¿cuál sería el problema de enriquecer el sistema con más minerales? Respuesta: una excesiva proliferación de algas que consumen fósforo y, junto con la luz solar, sintetizan su propio alimento. De nuevo: ¿y qué, si esas algas, o fitoplancton, son una de las mayores productoras de oxígeno del planeta? El problema está en el crecimiento de un tipo de bacterias en particular, llamadas cianobacterias (también conocidas como algas verdeazuladas), que se caracterizan por ser fotosintetizadoras, es decir, generar su propio alimento a partir de la luz del sol y del fósforo en abundancia (a diferencia de las otras bacterias, que degradan los desechos orgánicos).

“Cuando las condiciones son propicias, o sea mucho fósforo y nitrógeno, bastante temperatura y aguas quietas, las cianobacterias se empiezan a dividir y a crecer, porque tienen a pasto nutrientes. Si ves una película verde flúor en las orillas, probablemente sean floraciones de cianobacterias”, grafica Schiaffino.

Aunque a ellas probablemente les debemos hasta la vida, las cianobacterias pueden generar graves problemas en los humanos: “Son una de las bacterias más primitivas. Incluso se cree que fueron las que llenaron de oxígeno al planeta”, relata Schiaffino. Pasados miles de millones de años, estas creadoras del sustento vital inicial son capaces de generar -a través de las toxinas que en determinados momentos producen, problemas neurológicos, hepáticos y dérmicos en humanos cuando éstos consumen el agua contaminada por sus toxinas. “Aunque hemos hallado floraciones y toxinas en nuestros monitoreos, nosotros no consumimos el agua de estas lagunas, como sí ocurre en otros lugares del mundo”, dice la investigadora, apelando a la prudencia.

Ante este panorama en el que el ecosistema se ve perturbado, producto de las actividades agrícolas y de la urbanización, Schiaffino apunta a la educación: “Necesitamos de la agricultura porque si dejáramos de sembrar no comeríamos. Sin embargo, debemos tender hacia a una agricultura más sustentable y a la formación de los productores agropecuarios, de manera tal que se apliquen los fertilizantes necesarios, sin excedernos”.

Trabajo colaborativo

Schiaffino, quien se formó en el Laboratorio de Limnología (FCEyN-UBA) bajo la dirección de la doctora Irina Izaguirre, dirige actualmente la tesis doctoral de Mara Sagua (en la foto, a la derecha), licenciada en Genética de la UNNOBA y becaria doctoral del CONICET. Su trabajo de tesis intenta relacionar -a partir de imágenes satelitales la incidencia de las actividades humanas (agricultura, ganadería y urbanizaciones) con las alteraciones del ecosistema de las lagunas. También ha dirigido la tesis de Camila Seoane Rocha, Licenciada en Genética de la UNNOBA, quien estudió el bacterioplancton de las lagunas pampeanas ubicadas en la cuenca alta y baja del Río Salado.

Colaboró en la toma de muestras de las lagunas de una investigación que estudia la presencia de glifosato en las lagunas (aún en proceso). En Junín, comparte sus hallazgos con Viviana Lobato, la responsable de la Estación Hidrobiológica que cultiva pejerreyes. “Estudiamos el mismo sistema”, fundamenta.

También trabaja colaborativamente con otra investigadora de la UNNOBA, la doctora Virginia Pasquinelli, cuyo campo de estudio son ciertas bacterias patógenas que causan enfermedades en humanos.

En la actualidad y junto a Pasquinelli, Mónica Machain y Karen Jorgelina Suárez, está gestando un proyecto con el Hospital Interzonal Abraham Félix Piñeyro para profundizar el estudio e identificación de bacterias potencialmente patógenas presentes en cuerpos de agua utilizados con fines recreativos.

Se trata de un campo de investigación que recién comienza en el noroeste bonaerense, con alta potencialidad de desarrollo, que promete beneficiar a la comunidad de esta zona del país a partir de los conocimientos que se generen desde los nuevos centros de investigación.

Por Ana L. Sagastume