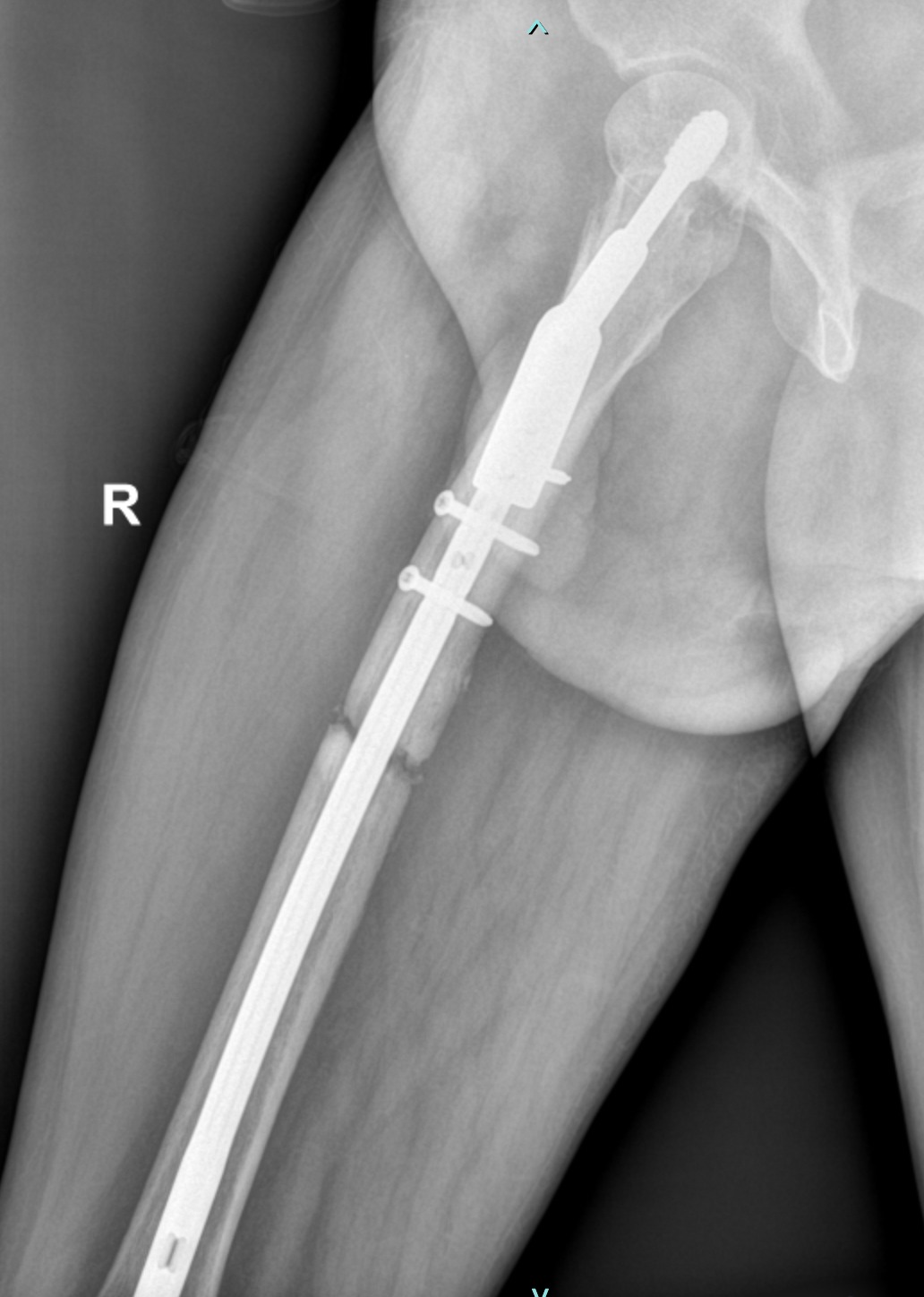

Terapia biológica para regenerar huesos

Por Ana Sagastume

Cuando un hueso se fractura, la vida se detiene: repentinamente, todos nuestros planes se interrumpen y nos encontramos “cara a cara” frente al dolor físico. Ante estas crisis vitales, la medicina acude en nuestro auxilio para indicar un tratamiento que, pasado algún tiempo y en la mayoría de los casos, permitirá que retornemos a nuestras actividades cotidianas.

Sin embargo, la práctica médica por sí sola no nos “salva” de la invalidez que podrían ocasionar este tipo de lesiones: en rigor, ella acompaña mecanismos naturales que nuestro propio cuerpo despliega una vez que el hueso se fractura y que tienden a la regeneración del tejido óseo, reestableciendo la forma y función de la pieza original.

Aunque el proceso de curación resulta exitoso en la mayoría de los casos, existen lesiones de difícil tratamiento, también llamadas “críticas”, que inhabilitan a las personas o las condicionan a vivir con sufrimiento físico permanente. El tratamiento de este tipo de lesiones es uno de los objetivos de desarrollo de la empresa de base tecnológica MesencHyal-T, fundada por la científica de la UNNOBA Laura Alaniz.

La doctora Alaniz, CEO de la startup, plantea el problema a resolver: “Aproximadamente, existen un 10% de lesiones óseas críticas. Estas pueden ocurrir, por ejemplo, cuando el paciente tiene osteoporosis, diabetes o ha sufrido multifracturas, y por alguno de estos motivos, su organismo no es capaz de recuperarse por sí mismo”.

El producto podría ser útil, no solamente para las personas que tienen lesiones críticas, sino también para quienes sufren de quistes óseos, los cuales dejan grandes espacios en el hueso. “Estos quistes —explica Alaniz— debilitan al hueso y lo exponen a quebraduras. Esta terapia podría contribuir a ‘rellenar’ esos huecos producidos por el quiste, mediante la regeneración de células óseas”.

Puntualmente, el desarrollo sobre el que está trabajando MesencHyal-T pretende crear un producto que promueva la regeneración de tejido óseo, combinando células madre mesenquimales y ácido hialurónico. En esta instancia, el desarrollo ya pasó exitosamente la fase preclínica (experimentación con animales) y se dirige a replicarlas en un ambiente controlado, previo a la fase definitiva de ensayos clínicos (con humanos).

El médico traumatólgo Matías Pereira Duarte valoró los resultados parciales de la startup, al calificarlos de “prometedores”: “Yo creo que es una terapia bastante innovadora, ya que, si bien existen terapias biológicas para el cartílago, no hay nada para la parte ósea. Esto podría contribuir a tratar diferentes patologías, como por ejemplo fracturas que no logran la consolidación, o las pseudoartrosis, que ocurren cuando el hueso no ‘pega’ a pesar del tratamiento quirúrgico”.

Los fundamentos científicos del desarrollo

Para sus investigaciones, el equipo científico de MesencHyal-T realizó ensayos a partir de células madre obtenidas de un material biológico que, por lo general, se descarta: el cordón umbilical.

El nombre de este tipo de células (madre) se refiere a su capacidad para dar origen a otras células especializadas que realizan funciones determinadas en el cuerpo, como las musculares, las adiposas, las del sistema nervioso, entre otras. Este tipo de células están presentes en todo el organismo, cumpliendo la función de regeneración celular. “Es como el backup de todas las células del cuerpo”, ilustra Alaniz.

En los ensayos realizados por el equipo científico de la startup, se intervino para que estas células madre mesenquimales completaran su proceso de diferenciación, convirtiéndose en células óseas (osteoblastos), responsables de la formación del hueso. Inevitablemente, estos osteoblastos se transformaban en osteocitos, es decir, en células maduras dentro del tejido óseo. Y así, el hueso quebrado o debilitado era capaz de consolidarse.

Para que esto fuera posible intervino otro elemento fundamental: el ácido hialurónico. “Esa es la innovación de nuestro producto”, asegura Alaniz, que es experta en este campo. “Encontramos que el ácido hialurónico puede emplearse como un factor activo que afecta la diferenciación de las células. Es decir, la combinación entre estas células madre mesenquimales y el ácido hialurónico produce su transformación en células óseas”, especifica.

El ácido hialurónico, encargado de la hidratación de los tejidos, se encuentra concentrado en diferentes lugares del cuerpo, como la piel, las articulaciones, el óvulo del ojo, entre otros. “Mayormente, está por fuera de la célula, se lo puede entender como una molécula que ‘sostiene’ a la célula”, describe Alaniz.

Precisamente, las células madres mesenquimales poseen una gran cantidad de receptores de ácido hialurónico. Gracias a ello, este polisacárido opera en la diferenciación celular, “enviando señales” a las células de diferenciarse y proliferar. “Es ahí donde vimos la posibilidad de hacer este desarrollo, incidiendo en la conversión de células madre en células óseas”, puntualiza.

Los ensayos realizados por el equipo científico de MesencHyal-T, integrado en su mayoría por investigadores y becarios doctorales de la UNNNOBA, además de establecer el valor del producto para el tratamiento de lesiones óseas, debe determinar su seguridad y eficacia. “Hasta el momento, esto pudo probarse. Sin embargo, debemos seguir realizando ensayos y continuar con las siguientes fases de investigación, antes de que el producto ingrese al mercado”, aclara.

El nacimiento de la startup

La creación de la empresa de base tecnológica MesecHyal-T está íntimamente ligada a la UNNOBA y al sistema científico argentino. No hubiera sido posible sin las condiciones favorables de políticas científicas nacionales que sostuvieron un apoyo a la investigación en ciencias básicas, ese tipo de saberes que no da resultados inmediatos pero que son fundamentales para realizar una transferencia de conocimiento posterior.

La doctora Laura Alaniz se incorporó a la UNNOBA en el año 2014 y estaba presente cuando la Universidad hizo una gran apuesta por la ciencia, con la creación del Centro de Investigaciones Básicas y Aplicadas (CIBA), dirigido por la doctora Carolina Cristina (actual secretaria de Investigación, Desarrollo y Transferencia de la UNNOBA). En los inicios de este Centro, tomó como responsabilidad la dirección de un laboratorio dentro del CIBA: el de Microambiente Tumoral.

Precisamente, una de las líneas de investigación desarrolladas por el equipo que dirige Alaniz está vinculada al ácido hialurónico, como parte de ese “microambiente tumoral”, el cual puede incidir positiva o negativamente en el desarrollo de los tumores.

El estudio durante una década de este componente natural de nuestro cuerpo, dentro del ámbito científico argentino, fue determinante a la hora de descubrir posibles aplicaciones en la salud humana. Alaniz recuerda el proceso previo que condujo al grupo a la creación de la startup: “Como equipo de investigación continuamente nos hacemos la pregunta respecto de si lo que estamos investigando puede redundar en una innovación, si es factible de ser patentado…. En aquel momento, Antonella (Icardi) estaba investigando cómo el ácido hialurónico podía modular las células madre mesenquimales. Y ahí nos dimos cuenta de que los hallazgos eran susceptibles de ser aplicados. Desde CONICET, entonces, realizaron un estudio y determinaron que el desarrollo cumplía con las condiciones de patentibilidad, al ser nuevo, inventivo y útil, es decir, con una posible aplicación industrial”.

No obstante, para desarrollar un producto que sirva a futuro en terapia biológica se precisaban nuevos ensayos estandarizados y, centralmente, fondos para concretarlos. El encuentro entre los objetivos científicos del equipo e inversores dispuestos a apoyar la iniciativa acontece fortuitamente, en un evento organizado en la UNNOBA (el Congreso Multidisciplinario). “Todo este pasaje de la investigación a la transferencia ocurre hace un año y medio. A los inversores externos les interesaron mucho nuestros hallazgos, porque estaban muy cerca de ser transferibles. Fue entonces que nos invitaron a participar de un programa de aceleración de empresas. Ahí tuvimos que aprender sobre planes negocios y nos enseñaron a armar una startup”.

Para Alaniz, que imaginó que su carrera iba a ser exclusivamente científica, esto implicó un verdadero desafío personal: “Yo siempre pensé que me iba a quedar del lado de la ciencia, pero, a medida que fui transitando este camino, lo fui disfrutando: aprendí a cómo vender algo, a interactuar con otros actores, como médicos, abogados, contadores. Esto me ha resultado estimulante, pero muy exigente, porque me ha implicado salirme completamente de mi ‘zona de confort’”.

El enorme esfuerzo intelectual que le significó crear una empresa de base tecnológica, cuando la carrera imaginada era exclusivamente científica, lo explica Alaniz cuando plantea: “No hay un puente armado para la creación de este tipo de empresas, lo tenés que armar vos. Sos vos quien tiene que dar ese salto de gap entre lo que investigás y el producto o servicio”.

Aunque los fondos de inversión son fundamentales para este tipo de investigaciones que buscan transferir conocimientos a la sociedad, para Alaniz el rol del Estado continúa siendo crucial. “Este tipo de iniciativas, como las startups, sirven para que interaccionen los fondos públicos con los fondos privados, pero si falta la ‘pata’ del Estado todo se cae”, asegura, taxativa. De hecho, la interacción entre los sectores privado y público sigue estando presente en esta fase de la investigación, a partir de un acuerdo entre MesencHyal-T, la UNNOBA y el CONICET.

Además de Laura Alaniz (actual CEO), la empresa MesencHyal-T fue fundada por Antonella Icardi (directora técnica de las startup y doctoranda Conicet-UNNOBA) y Catalina Latina (desarrolladora de terapia celular y doctoranda Conicet-UNNOBA). Integran el equipo de investigación y desarrollo: Daiana Vitale (especialista en ácido hialurónico, doctora en biotecnología e integrante del CIBA en UNNOBA), Paolo Rosales (a cargo de inmunología y biocompatibilidad y doctorando Conicet-UNNOBA), Iván Mantello (desarrollador de software y especialista en inteligencia artificial), Ina Sevic (doctora en bioquímica e investigadora asistente del Conicet en CIBA) y Candela Morán (becaria doctoral FONCYT). Quienes asesoran a la startup son: José Ferrari (negocios), Gastón Chiesa (medicina), Mariana García (ciencia) y Ramiro Picasso (propiedad intelectual).

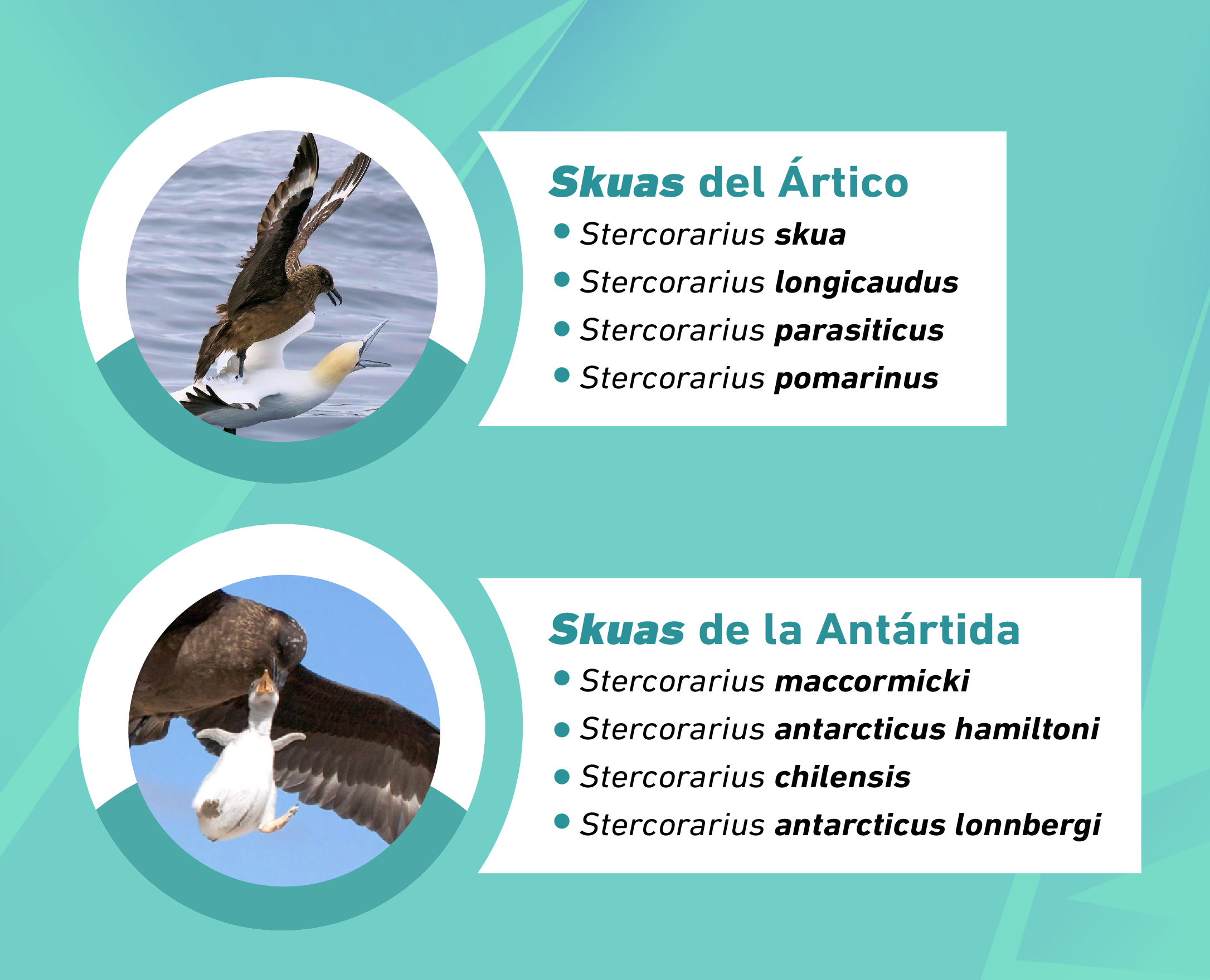

Reinas y villanas

Por Ana Sagastume

Las skuas, aves marinas que habitan ambos polos, parecen estar demostrando ser capaces de soportar condiciones adversas propias del cambio climático, según una investigación que se está llevando adelante en la Universidad Andrés Bello (Chile) y que tiene como integrante a una graduada de la UNNOBA.

Lucila Belén Morales, licenciada en genética de la UNNOBA, destaca la importancia de estudiar a estas aves “poco carismáticas” por ser agresivas y obtener su alimento, principalmente, de pichones de otras aves (además de animales en proceso de descomposición, huevos, peces, crustáceos y moluscos). Incluso, una de sus fuentes principales de alimento (en el Polo Sur) es el “pingüino-bebé” (polluelo), ave muy popular dentro del mundo humano, protagonista de numerosos films y relatos infantiles en los que despierta ternura por su caminar gracioso y su comportamiento gregario. ¿Será por eso que las skuas, tan dignas de existir como cualquier otro ser en la Tierra, han sido poco estudiadas por la ciencia y son unas absolutas desconocidas para la mayoría, en contraste con la innegable fama de sus presas?

“Las skuas son aves marinas migratorias que están tanto en el Polo Norte como en el Sur, y se caracterizan por ser depredadoras e, incluso, carroñeras. También roban alimento de otras aves”, describe. Demuestran distinto tipo de comportamiento según el polo en el que habitan: “En el hemisferio sur son las ‘reinas’, ya que dominan: son una de las cabezas de la cadena alimenticia. En el norte, en cambio, están en un eslabón más abajo de la cadena, luego de los zorros árticos y osos polares. Esta diferencia define su conducta, siendo las del sur más agresivas, mientras que las del norte tienden a escapar.”

En virtud de que son depredadores “tope” dentro de la cadena alimenticia, las skuas son especies que se constituyen como “indicadores de la salud del ecosistema”: si ellas pueden conseguir alimento, es un buen indicio de equilibrio del conjunto. Ese es otro de los factores que define la importancia de la investigación emprendida por Lucila, en el marco de su tesis doctoral dirigida por la doctora Juliana de Abreu Vianna.

“Tiene una dieta variada y se alimentan de una amplia gama de presas. Este comportamiento oportunista podría sugerir que las skuas son capaces de adaptarse a cambios en la disponibilidad de recursos, como los que podrían ocurrir debido al cambio climático”, explica esta graduada de la UNNOBA, oriunda de Pergamino, que ha explorado los mares que rodean a los continentes ártico y antártico en búsqueda de muestras para su estudio, y hoy reside en Santiago de Chile.

Pero su capacidad de adaptación no se observa solo en su comportamiento, sino que también se advierte en el plano de la genética. Precisamente, desde este campo de conocimiento es que Lucila estudia a estas aves. Específicamente, desde la genómica comparada.

Concretamente, las investigaciones iniciales se centraron en el estudio de cuatro especies de skuas que habitan en la Antártida, así como de los procesos de hibridación que ocurrían entre ellas y que podrían estar promoviendo el flujo de genes que les permitirían adaptarse a climas de frío extremo.

En rigor, las skuas son el nombre vulgar de una familia llamada Stercorariidae, un ave que tiene la particularidad de aún no haber completado su proceso de especiación. “Las barreras reproductivas entre las especies—explica Lucila—no se cerraron del todo. Esto hace que pueda haber casos de hibridación. Por lo general los híbridos no son viables, se mueren. Pero, en este caso, sí lo son.”

Las 4 especias de skuas de la Antártida son: Stercorarius maccormicki, Stercorarius antarcticus lonnbergi, Stercorarius chilensis y Stercorarius antarcticus hamiltoni. De acuerdo a la investigación que se inició en 2022, la interacción entre ellas estaría generando especies híbridas que poseen un mejor pronóstico de sobrevida frente al calentamiento global, de acuerdo a métodos de predicción computacional que Lucila emplea en el marco del Doctorado en Bioinformática y Biología de Sistemas del Centro de Bioinformática y Biología Integrativa (CBIB) de la Facultad Ciencias de la Vida de la Universidad Andrés Bello. “Comparamos especies puras e híbridas y observamos que las híbridas están seleccionando positivamente sus genes, lo cual podría beneficiar su sobrevida y adaptabilidad frente a los eventos climáticos que están ocurriendo actualmente y que se van a profundizar en el futuro”, asegura Lucila.

Adaptación al frío extremo y a la alta radiación

Como resultado de la investigación, se identificaron genes que parecieran estar vinculados con el desarrollo de una coloración más clara en las plumas en algunas de estas aves. “Esta coloración podría jugar un papel importante en la protección contra la radiación ultravioleta (UV), especialmente en las latitudes extremas. O sea, podría estar ayudando a las skuas a captar menos radiación, lo que es crucial en entornos con alta exposición a los rayos UV, como las regiones polares”, puntualiza Lucila.

Por otra parte, los genes identificados también podrían estar involucrados en otros aspectos adaptativos relacionados con el plumaje, como la termorregulación: “Las plumas de colores más claros reflejan más luz solar, lo que puede ser útil en entornos donde hay riesgo de sobrecalentamiento, como en áreas con alta exposición al sol o durante las estaciones más cálidas. Esto ayudaría a evitar que el ave se sobrecaliente y facilitaría la disipación del calor.”

Adicionalmente, según estudios previos hechos en otros animales y humanos, estos genes, a la vez, se vinculan con el desarrollo de tejido adiposo, lo cual beneficiaría a estas aves a la hora de soportar condiciones de frío y viento extremos.

En síntesis, en las regiones polares, donde las temperaturas son extremadamente bajas, una coloración adecuada del plumaje podría ayudar a las skuas a equilibrar la necesidad de retener calor, sin sobreexponerse a la radiación UV: “Las plumas más claras podrían minimizar la absorción de calor y ayudar a mantener una temperatura corporal estable, sin aumentar el riesgo de daño por radiación solar”. Sumado a ello, la generación de tejido adiposo que estos genes promueven, las ayudaría a soportar mejor el frío extremo de los polos.

Si bien se consideraba, por estudios ecológicos previos, que la hibridación de las skuas estaba teniendo lugar en un sitio específico de la Antártida, las investigaciones realizadas a nivel genómico demostrarían que estaría ocurriendo a lo largo de toda la península, lo cual constituye otro de los hallazgos importantes del equipo.

Aportes al conocimiento

“No es común encontrar especies con características de especiación incompleta, tal como ocurre con las skuas”, remarca Lucila. Por tanto, su investigación podría contribuir a explicar la historia evolutiva de las aves, proporcionando información valiosa sobre estos procesos: “Nos permitiría entender mejor cómo ocurren la especiación de las aves en general.”

En esa línea, la investigación también podría ayudar a describir las etapas clave en la diferenciación genómica y los procesos adaptativos al ambiente. Además, podría ofrecer una comprensión más profunda de la hibridación entre especies, así como de la evolución y el establecimiento de barreras reproductivas definitivas entre ellas. “Al ser una especie de especiación reciente, es posible inferir y determinar, a nivel del genoma, cómo son las etapas hasta que el proceso se cierra”, señala.

Por otra parte, los hallazgos del proyecto también podrían redundar en ciencia aplicada: “Si se determina cuál es la capacidad de sobrevivencia de las skuas a ambientes extremos y frente al calentamiento global, se podrían hacer predicciones para programas de conservación de otras especies con características similares. El conocimiento del potencial adaptativo de las skuas podría ser utilizado para elaborar distintas estrategias de manejo de conservación de aves amenazadas o en peligro de extinción.”

Por último, el modelo de trabajo se podría replicar al estudio de otras aves en condiciones similares, en la búsqueda de determinar, de manera rápida y eficaz, cuán susceptibles son de adaptarse al cambio climático.

Origen de las skuas

Una de las características que más sorprenden de las skuas es que se las puede encontrar tanto en el Polo Norte como en el Sur. Incluso, la Stercorarius maccormicki viaja de sur a norte en una época determinada del año: “Se reproduce en la Antártida y migra a alimentarse a la región Ártica.” ¿Cómo han logrado, entonces, una distribución geográfica tan amplia?

La explicación puede surgir de algunas hipótesis que, actualmente, los biólogos tienen sobre el origen de las skuas. Todas coinciden en que el ancestro común de ellas vivía hace 120 millones de años en el hemisferio norte y que, luego, migró hacia el hemisferio sur. Allí, las skuas habrían quedado atrapadas por la última glaciación, disminuyendo en cantidad (lo que se denomina, técnicamente, “contracción poblacional”). Así y todo, lograron sobrevivir a la última glaciación, redundando ello en una adaptación, diversificación y expansión de la especie.

De esta manera, en la Antártida se habrían originado diversas especies de skuas, siendo las del sur más vigorosas y grandes en comparación con sus antecesoras. Cuando la glaciación terminó y las skuas pudieron expandirse en todo el continente antártico, habría tenido lugar una competencia que culminó cuando las especies más pequeñas migraron al Ártico y así volvieron a su “hogar de origen”. “Como resultado de esta competencia, las skuas habrían vuelto a recolonizar y a expandirse en todo el Polo Norte”, añade Lucila.

La investigación de Lucila Morales forma parte del proyecto “Genomic adaptation to polar environments: introgression, common ancestor adaptation or convergent evolution of Arctic and Antarctic seabirds”, dirigido por la doctora Juliana de Abreu Vianna.

Lucila, licenciada en genética de la UNNOBA, es doctoranda en la Universidad Andrés Bello, dentro del Doctorado en Bioinformática y Biología de Sistemas del Departamento Centro de Bioinformática y Biología Integrativa (CBIB) de la Facultad Ciencias de la Vida. Además, es estudiante adscrita de los Institutos Milenio BASE (Biodiversidad de Ecosistemas Antárticos Y Subantárticos) y CRG (Centro de Regulación del Genoma).

La última campaña en la que participó, junto a las doctoras Juliana Vianna y Fabiola León, y el doctor Luis Pertierra, recorrió el Ártico en junio de 2024 en el marco de las primeras expediciones árticas del Instituto Milenio BASE y la empresa francesa PONANT.

Agradecimientos: al equipo del Laboratorio de Biodiversidad Molecular (Pontificia Universidad Católica de Chile) y al Instituto Milenio Base, por las imágenes que ilustran esta nota. Este último organismo, junto con la empresa francesa PONANT, impulsó las campañas ártica y antártica.

Diseño y adaptación de imágenes: Laura Caturla

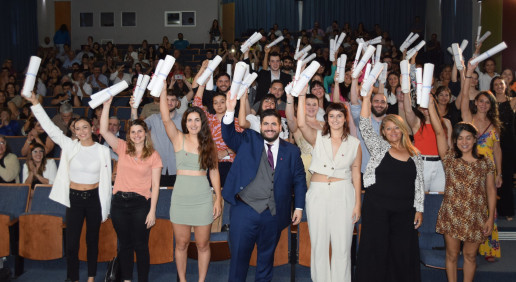

El impacto de profesionales de la UNNOBA en la región

Por Ana Sagastume

La UNNOBA produjo más de 4000 profesionales desde que comenzó el dictado de sus carreras en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Pero, ¿qué hacen y a qué se dedican las graduadas y los graduados de la Universidad? ¿Consiguen trabajo fácilmente? ¿Qué impacto real tiene esta masa de personas con preparación académica y científica en la región y en el país?

Las preguntas formuladas intentan indagar en la contribución que hace la educación pública a la sociedad. En definitiva, si los resultados justifican la inversión sostenida que hizo el Estado históricamente en educación superior y que llevó a la creación de nuevas universidades con el objetivo de federalizar el sistema.

El primer dato relevante que aparece en los programas de seguimientos de graduados y graduadas sugiere que la formación de grado genera un impacto positivo en las posibilidades laborales de las personas que hicieron el esfuerzo de estudiar. De hecho, más del 95% consigue trabajo antes del año de haberse graduado y la gran mayoría lo hace en tareas vinculadas a la profesión.

“Prácticamente el 100 por ciento de nuestros graduados se encuentra trabajando y desempeñándose en lo que estudió”, asegura Mónica Sarobe, directora de la Escuela de Tecnología, donde se dictan carreras vinculadas a la informática, la ingeniería y el diseño. “La inserción laboral es realmente muy buena”, opina Virginia Pasquinelli, directora de la Escuela de Ciencias Agrarias, Naturales y Ambientales, con carreras en las áreas de agronomía, ciencias de los alimentos y genética.

La certeza del “valor agregado” que aporta un título universitario a la hora de ingresar en el mundo laboral se reitera en el resto de responsables de unidades académicas, quienes basan sus afirmaciones en estudios realizados a partir de encuestas hechas a graduados y graduadas. En otras palabras, los datos relevados permiten afirmar que el esfuerzo realizado para estudiar valió la pena, porque modificó sustancialmente la vida de estas personas (y de sus familias), al haber logrado espacios laborales mejores que los que se hubieran alcanzado sin un título profesional. “El 50% de nuestros graduados y graduadas son primeros universitarios en la familia”, añade María Lázzaro, directora del Instituto Académico de Desarrollo Humano donde se dicta la carrera Licenciatura en Enfermería.

Profesionales: dónde y en qué trabajan

La mayoría de los graduados de Ciencias Económicas y Jurídicas, que son quienes estudiaron las carreras de Contador Público, Abogacía, Licenciatura en Administración, Tecnicatura en Pymes y Tecnicatura en Gestión Pública, trabajan en el sector privado: un 72%, mientras que el resto lo hace el sector público. El mismo predominio de lo privado por sobre lo público ocurre en la Escuela de Tecnología, con un 71%.

La situación cambia en las otras dos unidades académicas de la UNNOBA, que mantienen una relación más equilibrada público-privado: en Ciencias Agrarias, Naturales y Ambientales hay un 52% por ciento que trabaja en el sector privado, mientras que en el caso del Instituto Académico de Desarrollo Humano predominan los profesionales que trabajan en el sector público (un 57%). En ambos casos, la prevalencia de un sector por sobre otro es poco significativa a los efectos de establecer una tendencia marcada.

Pasquinelli aclara que, en rigor, los profesionales de alimentos y agronomía de la Escuela son quienes mayormente están trabajando en el sector privado, mientras que en genética están trabajando, en gran medida, en el sistema público. De ahí que los valores generales en la relación público-privado deben ser discernidos según cada profesión.

Puntualmente, las tareas que desarrollan la mayoría de los ingenieros e ingenieras agrónomas son diversas, dentro de empresas agropecuarias: dirección de ensayos, asesoramiento a productores, desarrollo y posicionamiento de productos. En el caso de los ingenieros de alimentos, las funciones de la mayoría se vinculan con el desarrollo de alimentos, logística y calidad de productos. Un porcentaje alto (88%) de quienes se reciben de la Licenciatura en Genética está dedicado a la tarea científica en instituciones (en su mayoría, públicas).

La directora de la Escuela de Agrarias también remarca que, si bien la mayoría de los graduados de agronomía, alimentos y genética trabajan en el país, existe un grupo que están radicados en otros países, desempeñándose en centros de investigación y empresas del exterior. "Sus carreras profesionales tienen una proyección internacional", subraya Pasquinelli.

Pablo Petraglia, director de la Escuela de Ciencias Económicas y Jurídicas, expone que la mayoría de las y los profesionales de la unidad académica que dirige ejercen la profesión liberal (en las carreras de Contador Público y Abogacía) en estudios contables y jurídicos, brindando un servicio independiente. En el caso de las y los licenciados/as en administración, buena parte de ellos trabaja en empresas de la región, del país y del mundo. Pero, además, un grupo de profesionales trabaja en los departamentos jurídicos y contables de administraciones del Estado local, provincial o municipal, mientras que otros de abogacía concursaron en el Consejo de la Magistratura obteniendo cargos en el Poder Judicial. Adicionalmente, existe un número de profesionales que está en proceso de integrar ternas para cargos de jueces y fiscales. De todos los graduados de la Escuela, tanto los que trabajan en el ámbito público como el privado, Petraglia asegura: “Son profesionales de la región con compromiso social. Se formaron en un ámbito de respeto y pluralidad como es la UNNOBA. Hay una serie de valores que tienen marcados a fuego como es el compromiso democrático y con los derechos humanos, el esfuerzo, la responsabilidad social, la solidaridad”.

En el caso de los graduados y las graduadas de las carreras Enfermería y Licenciatura en Enfermería de la UNNOBA (del Instituto Académico de Desarrollo Humano) la gran mayoría se desempeña en organizaciones de salud, cumpliendo funciones asistenciales y de gestión en clínicas, hospitales y centros de primer nivel de atención, aunque un porcentaje menor trabaja en otros ámbitos. Por ejemplo, ejercen la docencia en diferentes niveles de la educación, brindan de manera autónoma asesoramiento a empresas de salud, presentan emprendimientos que autogestionan o se desempeñan en empresas lo que se denomina “enfermería laboral". En este último caso, proporcionan cuidados profesionales a las personas que trabajan en diferentes tipos de empresas, donde realizan actividades de promoción de la salud, realizan controles frecuentes, identifican factores de riesgos, establecen protocolos y medidas de prevención, entre otras”, especifica la directora del Instituto. “Las enfermeras y enfermeros de la UNNOBA contribuyen a cambiar la imagen que hasta hace poco se tenía de la enfermería. Ello se viene logrando con la sólida formación académica, que adquieren a lo largo de los cinco años que dura la carrera”, añade.

En tanto, la gran mayoría de las y los profesionales de informática se encuentra en relación de dependencia en empresas locales, nacionales o multinacionales. “Los informáticos pueden desempeñar sus tareas en cualquier parte, a partir del teletrabajo”, comenta Sarobe. La gran ventaja de esta profesión es, al mismo tiempo, su principal problema: al poseer un saber tan requerido en el mundo laboral, muchos de los graduados de Analista de Sistemas (que, en rigor, es una carrera de pregrado) no continúan estudiando (o lo hacen a un ritmo mucho más lento) en las dos opciones de grado a las que la Escuela aspira que sigan: Licenciatura en Sistemas e Ingeniería en Informática. Por eso, desde esta unidad académica se trabaja fuertemente desde el Programa Estímulo a la Graduación, con resultados muy positivos en el incremento de egresados en las dos carreras de grado.

Dentro de la Escuela de Tecnología, los ingenieros e ingenieras industriales y mecánicas/os se insertan en compañías de la región, del país y del mundo que necesitan personal formado y, además de la formación de base, requieren de habilidades “blandas” para el trabajo (como liderazgo, relaciones humanas, trabajo en equipo), algo que la UNNOBA hace mucho hincapié en sus planes de estudio.

En el caso de los profesionales del área de diseño (que incluye tres carreras de grado: Diseño Industrial, Gráfico y de Indumentaria), un alto porcentaje tiene emprendimientos propios, lo que, según Sarobe “habría que potenciar mucho más” en el resto de carreras de la Escuela: “Por eso, incorporamos asignaturas vinculadas al emprendedurismo. Me parece que es un área que se puede desarrollar, por la gran cantidad de saberes y herramientas que tiene un profesional universitario”.

En su conjunto, las cuatro autoridades de las Escuelas subrayan los roles preponderantes que ejercen los graduados de la UNNOBA en empresas e instituciones, sobre todo de la región, pero también del país y del mundo. “Tenemos porcentajes altos de graduados que están en cargos de gestión conduciendo proyectos y que ocupan roles jerárquicos dentro de empresas”, remarca Pasquinelli. En tanto, Sarobe, especifica: “La mayoría de nuestros graduados de tecnología, un 60 por ciento, ocupan cargos de gestión, gerenciales o tienen personal a cargo”.

En este sentido, para el director Pablo Petraglia, el conjunto de profesionales de la Escuela de Ciencias Económicas y Jurídicas logran elevar “la vara en la discusión de la cosa pública”: “O sea hay más profesionales que tienen herramientas basadas en la evidencia científica, cuyo conocimiento está certificado”.

Aunque Sarobe lo plantea como un desafío a potenciar, puede afirmarse que el porcentaje de graduados de la Escuela de Tecnología que desarrollan su propio emprendimiento es significativo: casi un 20%. En Económicas y Jurídicas, el ejercicio de la profesión independiente está muy desarrollado por los servicios que, principalmente, brindan abogados y contadores a personas, empresas, organizaciones. Algo similar ocurre con Agronomía, que tiene un porcentaje de graduados trabajando como asesores o asesoras de productores agropecuarios. Pasquinellli, no obstante, aporta un nuevo dato vinculado a la emergencia de nuevos espacios, cuyo surgimiento solo es posible a partir de la generación de conocimiento científico producido en las Universidades: “Muchos de nuestros graduados están trabajando en startups (o empresas de base tecnológica) con impacto en el agro, la industria de los alimentos y la salud. En algunos casos, desarrollan su propio emprendimiento”.

En el caso de las enfermeras y enfermeros, Lázzaro menciona algunos emprendimientos de salud de la región, que brindan respuesta a demandas y necesidades de la población: “Tenemos graduados y graduadas que tienen residencias geriátricas, empresas de internación domiciliaria, cuidados paliativos”.

Impacto regional

La UNNOBA nació por decreto en 2002 y, a fin de 2003, su existencia se transformó en ley nacional. En 2005 se comenzó el dictado de las primeras carreras y, en 2008, esta institución dio sus primeros “frutos”, con graduadas que, puntualmente, pertenecían a la Escuela de Ciencias Económicas y Jurídicas.

A esta altura, podríamos formularnos el interrogante: ¿qué sería de la región del noroeste bonaerense sin el aporte que hizo la Universidad en estos veinte años? La pregunta alienta la imaginación y las respuestas que intentamos trazar carecen de certezas absolutas. De cualquier forma, la evidencia del impacto positivo que tiene la Universidad en la región está dada, en gran medida, por los profesionales reales que se insertan en empresas e instituciones, o bien, que desarrollan su propio emprendimiento.

Para Petraglia, las y los profesionales de ciencias económicas y jurídicas “aportan a la calidad en nuestras propias comunidades”: “Nuestros egresados integran ONGs, clubes, sindicatos, empresas, eso es parte del entramado que hace a la calidad de vida de la sociedad. Si esos miembros son de la UNNOBA, entonces es un ‘plus’ que tiene la sociedad del noroeste, porque intentamos, junto con la formación, transmitir una serie de valores: respeto, tolerancia ante el disenso, solidaridad. En la universidad, además de la formación en contenidos, se aprende a discutir ideas, a debatir, a convivir, todos aspectos que hacen a la vida social”.

De acuerdo a lo que plantea Lázzaro, la incorporación de las y los profesionales de enfermería en los servicios de salud regionales tiene un impacto directo en la eficiencia del sistema sanitario. “El aporte en la calidad que hacen enfermeras y enfermeros se ve reflejado directamente en menos días de internación, en la disminución de enfermedades intrahospitalarias y en la disminución de malas praxis”, señala.

“Muchas veces cuando se encuentran con graduadas y graduados de la carrera de Enfermería de la UNNOBA en los servicios de salud, —comenta Lázzaro— me dicen que su atención es excelente. ¿Por qué? Porque tiene una visión integral de la persona. Son profesionales que desarrollan planes de cuidados holísticos, considerando cada una de las dimensiones de la salud y su contexto, alcanzando también a la familia”. En ese sentido, para la directora del Instituto, la capacidad de educar e informar es una competencia desarrollada por las enfermeras y enfermeros de UNNOBA que impacta positivamente en la salud de la población: “No se trata solamente de colocar un catéter o realizar una medición, sino también de identificar necesidades, planificar, ejecutar cuidados, y acompañar con información para que esa persona, cuando vuelva a su casa, pueda valerse por sí misma y tomar decisiones en todo lo relativo a su salud y bienestar. La educación es una herramienta de la salud pública que habilita a que las personas reconozcan sus necesidades, sus derechos, los recursos y servicios con los que cuenta y finalmente tomen decisiones sobre su cuidado, para mantenerse saludables y/o recuperar la salud. Una enfermera o enfermero que eduque tiene un impacto incalculable en la prevención de enfermedades y en la promoción de la salud”.

La directora de la Escuela de Ciencias Agrarias, Naturales y Ambientales, por su parte, expresa algunos indicios que dan cuenta del aporte de calidad que hace la UNNOBA en la región, a través del ejercicio profesional de sus graduados: “Cuando uno se reúne con las empresas, en general el feedback es que todos estos graduados están muy bien formados y han aportado al crecimiento de las compañías”. Inversamente, ese contacto con el sector privado contribuye a mejorar la formación: “Ese vínculo nos permite complementar la formación con habilidades y conocimientos que nos demandan”.

En la misma línea, Sarobe asegura para las profesiones vinculadas a la tecnología: “Hay mucha demanda de nuestros profesionales en la región, lo cual es importante para el desarrollo de la industria, dando un salto de calidad”.

La clave de una educación de calidad

Las cuatro autoridades de las unidades académicas aseguran que la clave de la calidad de la educación impartida en la UNNOBA está relacionada con la formación práctica en el campo laboral. En la Universidad esto posee una figura puntual: Práctica Profesional Supervisada (PPS).

“Con la reforma del plan de estudio se le dio un vuelco a la formación en el sentido de profundizar la práctica profesional. Se da muy frecuentemente que ese alumno o alumna que la realizó, después sigue trabajando en el estudio contable o jurídico, o en esa empresa. O sea, el dueño o presidente pudo certificar la expertise de esa persona y la toma luego como empleada. También ocurre, que, en el Poder Judicial o el Ministerio Público muchas veces retienen a ese buen alumno o buena alumna, luego de realizada la PPS”, comenta Pablo Petraglia.

Para Pasquinelli, esa cualidad que tiene la educación de la UNNOBA y que le otorga un lugar importante a la práctica, sobre todo en los últimos años de la carrera, tiene un impacto directo positivo en las Pymes e instituciones de la región: “Las prácticas profesionales supervisadas son una forma concreta en que el futuro graduado se vincula con empresas y Pymes, desde una cerealera hasta una carnicería. También las hacemos en laboratorios de bromatología de los municipios y otros espacios del sector público. En todos ellos, el o la estudiante no solamente aprende a insertarse laboralmente, sino que aporta una visión de cómo crecer, proyectarse, organizar procedimientos, normalizarlos, escalarlos, mejorar la producción y/o reducir los desechos”. Tal como ocurre con los y las graduadas de ciencias económicas y jurídicas, “los y las estudiantes que hicieron la PPS, en muchos casos, terminan trabajando en esa empresa o Pyme”. Esto ocurre porque, a partir de la experiencia, las organizaciones se percatan de la existencia de un campo de conocimiento que puede mejorar los procesos habituales que desarrollan: “Cuando les llevábamos la propuesta, muchos directivos nos decían, por ejemplo, ‘¿para qué voy a tener un ingeniero en alimentos en mi empresa?’. La realidad es que después lo terminaban incorporando. Pensaban que no era necesario, pero se dieron cuenta que transformaba positivamente la manera de trabajar”.

Lo mismo ocurre en las carreras de tecnología, de acuerdo a Sarobe: “Las PPS implican que los futuros profesionales entren en contacto con la vida laboral tempranamente, lo que les permite, en muchos casos, formar parte de esas compañías, luego de su graduación”.

Cuando hablamos del rol de la práctica en la formación del futuro profesional, Lázzaro remarca que está presente a lo largo de todo el plan de estudios de la Licenciatura en Enfermería. En esta carrera, existe un espacio físico puntual donde las futuras enfermeras y enfermeros se entrenan para las situaciones que se les pueden presentar una vez que se desempeñen como profesionales: el Laboratorio de Simulación Clínica. “En el laboratorio, los equipos docentes generan escenarios de habilidades, de mediano y alto realismo, en los que desarrollan habilidades técnicas, y ponen en práctica habilidades blandas —explica Lázzaro—. Se les presentan situaciones simuladas para que, cuando les toque resolverlos y tomar decisiones en el ámbito laboral, ya se encuentren entrenados. Tratamos de que las situaciones sean lo más realistas posibles, de manera tal que cuando llegan a las prácticas preprofesionales, se sientan seguros, y confiados, con otras experiencias y, cuándo se gradúan, aún más”.

Además de la formación teórica en las aulas y la práctica en el laboratorio de simulación, las y los estudiantes de Licenciatura en Enfermería realizan prácticas clínicas y comunitarias supervisadas. Luego del cierre de cada ciclo, previo a la titulación, desarrollan prácticas integradoras, siempre con el acompañamiento de las y los docentes. “En esta formación, tanto la teoría como la práctica son importantes, y ambas promueven la autonomía profesional, a través del pensamiento crítico y reflexivo de los futuros profesionales”, asegura Lázzaro.

En la misma línea, Pasquinelli también subraya la “intensidad y centralidad” que tiene la formación práctica en las y los estudiantes de agronomía, ciencias de los alimentos y genética de la Escuela: “Desde la primera asignatura, se realizan visitas y actividades prácticas en empresas, fábricas y establecimientos”.

Adicionalmente, la Escuela de Ciencias Agrarias, Naturales y Ambientales cuenta con espacios para el desarrollo de nuevas competencias profesionales vinculadas a la práctica: el Campo Experimental “Las Magnolias” (Junín) y la Unidad Integrada INTA-UNNOBA (Pergamino). “En estos lugares se realizan ensayos y salidas a campo, y las y los estudiantes pueden adquirir habilidades prácticas vinculadas a cada una las disciplinas”, comenta la doctora Pasquinelli.

Un espacio institucional que pone en juego el desarrollo de competencias prácticas es el Programa de Alimentos, que depende del Campo Experimental y “físicamente” se desarrolla en la exfábrica Argenlac y en el Campo "Las Magnolias". “A partir del Programa de Alimentos, las y los estudiantes pueden realizar prácticas vinculadas al proceso de elaboración de alimentos, trabajando desde la materia prima hasta su comercialización”, señala Pasquinelli.

El aporte de graduados y graduadas desde la ciencia y la extensión

El impacto de los graduados y graduadas de la UNNOBA en la región no solo se visualiza en los aportes que hacen como profesionales a las empresas e instituciones, sino también en los conocimientos científicos que producen y en los saberes que aportan para la mejora de la vida de las comunidades. Lo hacen a través de su participación en proyectos de investigación y de extensión.

Por ejemplo, graduados y graduadas de la Escuela de Agrarias, Naturales y Ambientales integran equipos de investigación de la Universidad que abordan una gran diversidad de temáticas. Desde el punto de vista genético, aportan al estudio de infecciones, tumores y enfermedades degenerativas. También son parte de grupos que estudian el impacto de los insectos en la región y problemáticas relacionadas con la producción agrícola-ganadera (como plagas). En el área de ciencias de los alimentos, varios equipos —desde una perspectiva que apunta a reducir la pérdida y desperdicio de alimentos— estudian alternativas para agregar valor a los subproductos de las industrias alimenticias.

Muchos de los integrantes de estos grupos de investigación, también participan de proyectos de vinculación tecnológica que tiene como beneficiaria a la sociedad. De hecho, actualmente existen iniciativas que contribuyen a la determinación de marcadores de tumores (junto a instituciones externas), a la detección de patógenos de importancia para la salud y para la producción agrícola, entre otros. Un ejemplo claro de cómo la universidad es capaz de contribuir, desde su saber, a las urgencias de la sociedad, ocurrió durante la pandemia, cuando se realizaron análisis de COVID-19 en los centros de investigación de la UNNOBA (en especial, el Centro de Investigaciones Básicas y Aplicadas de Junín y el Centro de Bioinvestigaciones de Pergamino) en una iniciativa conjunta conjunta con instituciones públicas de la región (hospitales interzonales de Junín y Pergamino, regiones sanitarias, etc.). En estas acciones que se revelaron como urgentes para responder a las demandas sociales de aquel momento, no solamente participaron investigadores y becarios de investigación, sino también graduados y graduadas de genética de la UNNOBA.

Desde la extensión universitaria, en tanto, la Escuela de Agrarias aborda problemas que van desde la reducción de desechos de alimentos en escuelas, el bienestar animal, la agroecología y la disminución del riesgo agropecuario (proyecto con productores). Además, con el Instituto de Oficios de la Universidad se desarrollan cursos y distintas capacitaciones relacionadas con competencias laborales demandas por la comunidad.

Existen, también, importantes líneas de investigación en informática en las que participan graduados y graduadas de la Escuela de Tecnología. Entre ellas, pueden mencionarse: inteligencia artificial, procesamiento de imágenes, tecnologías aplicadas a la educación, realidad aumentada, realidad virtual (dentro del Instituto de Investigación y Transferencia de Tecnología).

También se destacan la asistencia técnica y los servicios a terceros brindados desde el Laboratorio de Estructuras y Materiales, proyectos en los que participan graduados y graduadas de ingeniería. En el caso de la extensión universitaria, hay iniciativas relacionadas con merenderos sustentables, energías renovables y emprendedurismo que han tenido un fuerte impacto en la comunidad.

"En el caso de los graduados de ciencias económicas y jurídicas, muchos participan en investigaciones que involucran al sector Pyme y propiedad intelectual (desde el Instituto de Política y Gobierno). A partir de ello, nacen programas de extensión que apuntan, precisamente, a fortalecer el sector Pyme, incrementar la responsabilidad empresarial y brindar asistencia a empresas en su defensa de las marcas.

Una actividad de extensión que involucra a graduados y graduadas de Abogacía cuenta ya con un largo recorrido: los consultorios jurídicos gratuitos, proyecto que, por su importancia, pasó a convertirse en un programa universitario.

En el caso de la investigación en enfermería, puede afirmarse que es incipiente, pero tiene un gran potencial. Entre las líneas que actualmente desarrolla la carrera de Enfermería, se encuentran: nuevas metodologías de evaluación en la enseñanza de enfermería, inserción laboral de las y los egresados de la carrera, autonomía de las y los profesionales en el primer nivel de atención, diagnósticos sociosanitarios en la ciudad de Junín y Pergamino, ética profesional en las unidades de cuidados intensivos de las organizaciones de salud, desarrollo de simuladores de bajo costo, entre otras.

La extensión universitaria en enfermería, en cambio, está muy desarrollada a partir de proyectos en los que participan docentes, no docentes, graduados y estudiantes. De hecho, desde el primer año, las y los estudiantes realizan actividades de extensión como parte de su formación en cada una de las asignaturas. De esta manera, se vinculan con la comunidad ofreciendo conocimientos y servicios. Así, se realizan activadas de extensión en escuelas primarias, secundarias, residencias de adultos mayores, comunidades originarias, comedores, merenderos, instituciones penitenciarias. “En las distintas prácticas extensionistas, los futuros graduados y graduadas logran afianzar su compromiso y responsabilidad social como profesionales”, señala Lázzaro.

La directora del Instituto también destaca el programa de RCP llevado adelante en las escuelas de nivel primario y secundario, que ya formó a 2000 estudiantes de la región en la técnica de reanimación pulmonar y maniobra de Heimlich. “Existe una ley nacional que hace referencia a que en las escuelas secundarias deben enseñarse estas prácticas a la comunidad educativa. El problema es que no cuentan con recursos para ello. Entonces, nos vinculamos con algunas de ellas y colaboramos con su cumplimiento”, relata Lázzaro y agrega: “El programa RCP es un ejemplo clarísimo de la alianza que se puede dar entre la universidad, las instituciones y la sociedad”.

En suma, el impacto de la UNNOBA en la región no solo se verifica por la mejora en la calidad de vida personal de estos graduados y graduadas quienes, por medio del esfuerzo de estudiar, ampliaron sus posibilidades laborales y obtuvieron ingresos más altos (lo que se llama “movilidad social ascendente”). También puede advertirse en que las empresas e industrias de la región optimizaron sus procesos productivos a partir del conocimiento puesto en práctica, así como las instituciones del Estado pudieron mejoraron la calidad de los servicios sociales brindados. Adicionalmente, la participación de graduadas y graduados en proyectos de investigación y extensión aportó a la generación de nuevos conocimientos valiosos y significó una respuesta a necesidades concretas de las comunidades.

Diseño y adaptación de imágenes: Laura Caturla

Agradecimientos: a las cuatro unidades académicas de la UNNOBA, por aportar fotos de graduados y graduadas que ilustran este artículo. A Sebastián Martino, por la primera lectura y correcciones de esta nota.

Habitantes invisibles

Por Ana Sagastume

“Tenemos una población enferma”, sentencia Nicolás Urtasun, docente e investigador de la UNNOBA-CONICET. La afirmación puede resultar desmedida y exagerada, pero muy lejos está este biólogo de deslizarla para provocar a la audiencia. Su planteo se asienta en datos muy concretos: en Argentina 6 de cada 10 personas adultas y un tercio de niñas y niños en edad escolar presentan exceso de peso.

Si se tiene en cuenta la correlación que existe entre el sobrepeso y distintas enfermedades —tales como diferentes tipos de cáncer, diabetes, patologías del aparato circulatorio— la declaración de Urtasun cobra sentido. “En gran medida, la causa de esta sociedad enferma es la alimentación”, sostiene y añade más información que va en esa línea: según los datos de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo de 2019, Argentina lidera el consumo de gaseosas en el mundo, está en cuarto lugar en el consumo de azúcares a nivel global y solo el 6% de la población llega a consumir las 5 porciones de frutas y/o verduras recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Como si esto fuera poco, la población argentina duplica el consumo de sal con 11 gramos diarios (por sobre los 5 recomendados) lo que incide en diferentes patologías del sistema circulatorio.

De hecho, más del 40% de las muertes en el país son provocadas por enfermedades no transmisibles, es decir, enfermedades que no son causadas por un agente infeccioso (o su toxina), tales como patologías cardiovasculares, cáncer, diabetes y respiratorias crónicas. Una buena alimentación, actividad física y hábitos saludables son acciones que las personas pueden emprender para prevenirlas.

Pero la acción no es solo individual. Para transformar esta “sociedad enferma” hacia otra más saludable sería preciso, según Urtasun, que desde el Estado se emprendan determinadas políticas públicas: “Si vos tenés una sociedad enferma, con niños y adolescentes enfermos, sin una política de alimentación, inevitablemente eso te va a llevar, en un futuro cercano, a tener un sistema de salud más sobrecargado, ya sea público o privado”. En este punto de la argumentación, las palabras de este docente sí intentan estimular la reflexión de la audiencia: “¿Quién pierde y quién gana con todo esto? Perdemos nosotros, como población. ¿Quién gana? La enfermedad también puede ser un negocio”.

“La realidad es que somos un país que producimos alimentos, pero las frutas y verduras son muy caras para la población. Entonces, ¿cómo podemos romper ese círculo? Con políticas públicas integrales que hoy no se piensan”, añade.

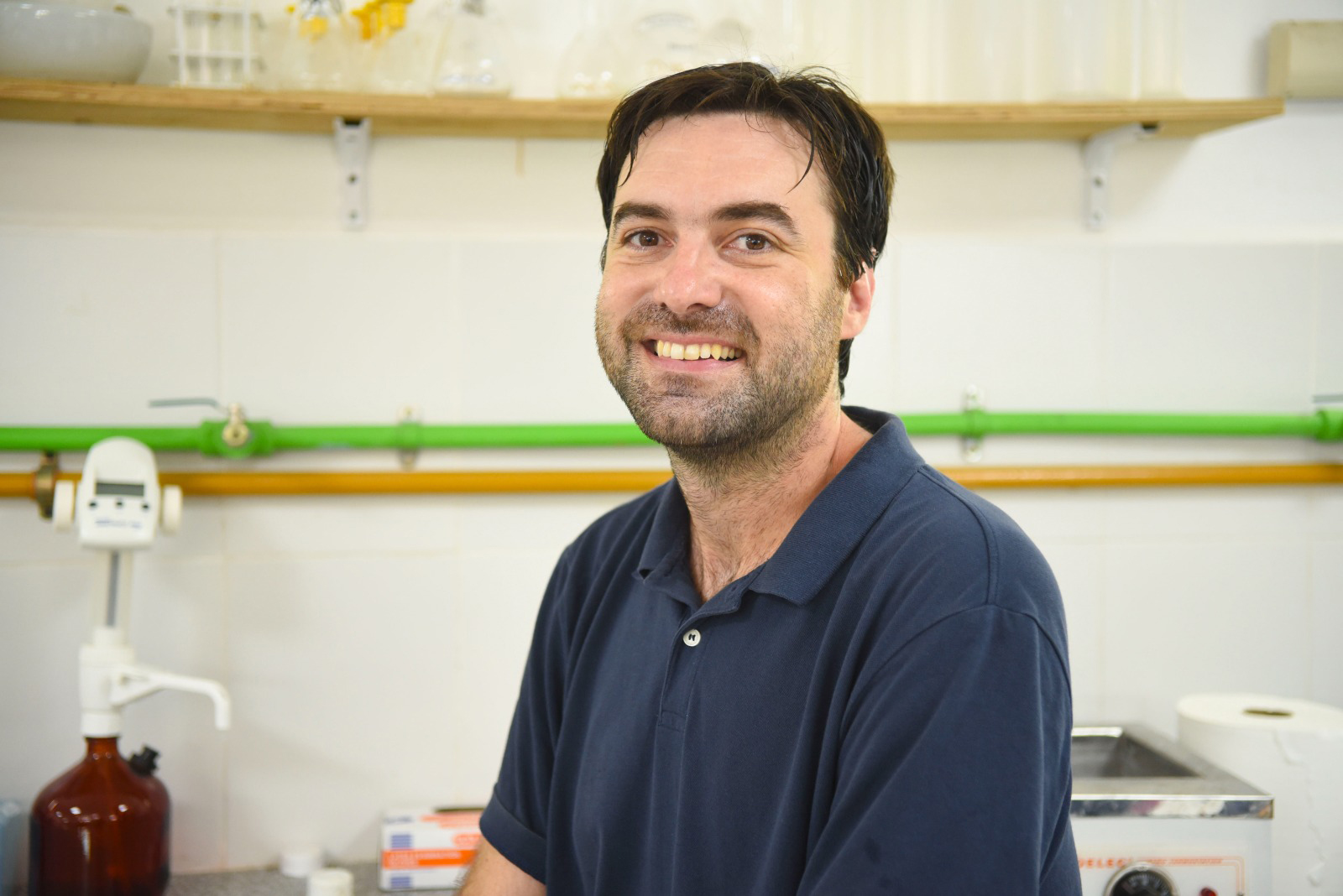

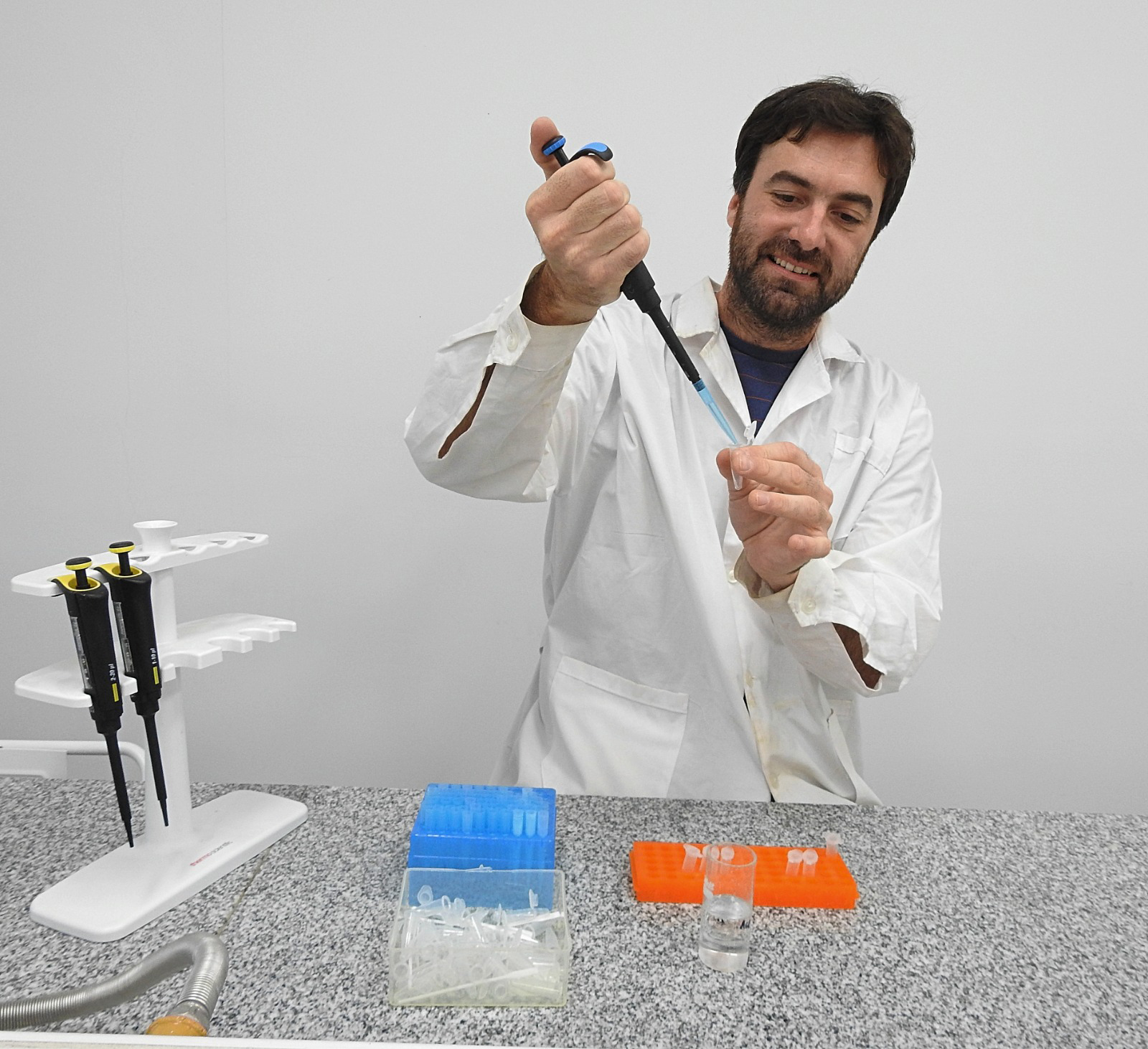

Urtasun es docente en la carrera Ingeniería de Alimentos de la UNNOBA y, además, forma recursos humanos en el nivel de posgrado. Como investigador de CONICET, este doctor en biotecnología estudia métodos para agregar valor a los desechos de la industria alimentaria. Por ejemplo, investiga cómo a partir de ciertos desperdicios de la industria cervecera artesanal se pueden recuperar biomoléculas con valor económico. Además, estudia cómo a partir del suero que se genera como subproducto en la elaboración de quesos se podrían recuperar proteínas con valor económico para emplear en la industria alimentaria, farmacéutica, cosmética y/o veterinaria, lo que contribuiría, al mismo tiempo, a disminuir el impacto ambiental asociado.

Pero la tarea de Urtasun no se limita a la ciencia y a la docencia universitaria de grado y posgrado, sino que también realiza tareas de vinculación con empresas del ámbito privado para desarrollar innovaciones tecnológicas y brindar servicios que puedan contribuir a las industrias alimentaria y biotecnológica. Como si esto fuera poco, también aborda la desafiante tarea de divulgación de conocimientos científicos a la sociedad (mediante tareas de extensión), junto al grupo de investigación en alimentos integrado por Agustín Sola, María José Torres, Leticia Baccarini, María Florencia Cocco, Valentina Crosetti, Eugenia Galazzi y Anabel Rodríguez. “La comunicación del conocimiento es un deber social que tenemos como docentes e investigadores”, considera Urtasun. “Todas las actividades que realiza un investigador científico de CONICET, incluida la comunicación científica, son evaluadas periódicamente por pares, siendo importante su aprobación para sostener la permanencia dentro de esta institución pública que tiene prestigio internacional”, agrega.

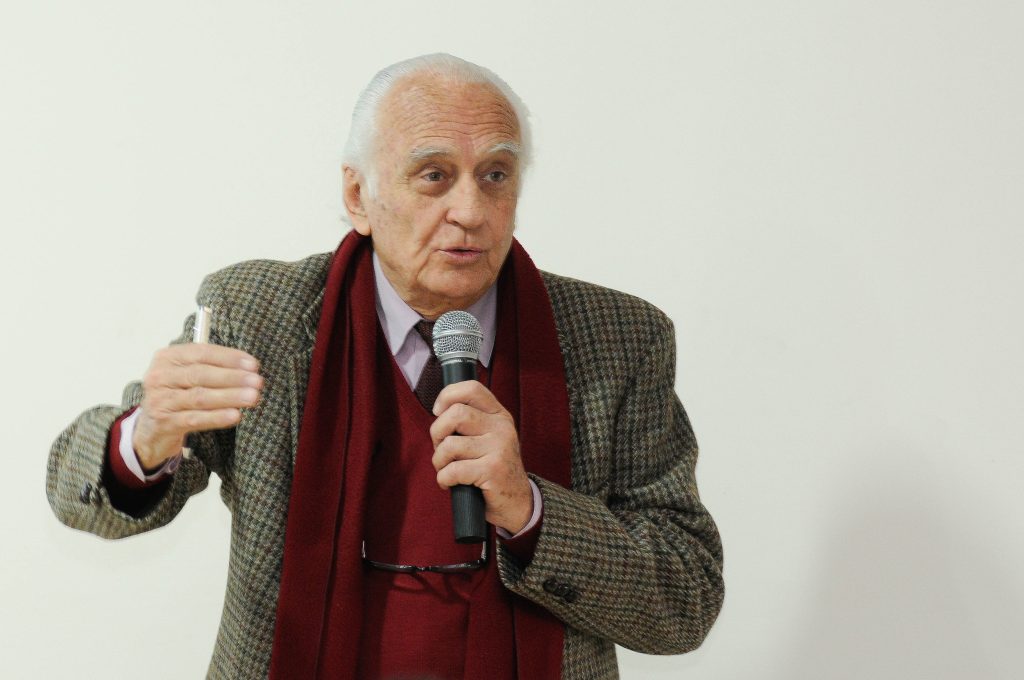

Como parte de sus tareas de extensión, Urtasun participó junto al grupo de investigación de alimentos de la UNNOBA del ciclo de charlas “¿Somos lo que comemos”? Su exposición se tituló “No estamos solos”, en alusión a los microorganismos benéficos que habitan nuestro cuerpo e inciden en la salud.

Una simbiosis

La conversación con Urtasun arranca con una información curiosa que él la comparte con una sonrisa, lo que trasluce su intento de transmitir en quien lo escucha la misma devoción que él siente por el saber científico: “¿Vos sabés que tenemos más cantidad de microorganismos en nuestro cuerpo que células propias?”

Lo cierto es que la presencia de estos microorganismos no es casual, sino que ellos cumplen una función fundamental tanto en la asimilación de alimentos como en el sistema inmunológico, es decir, en las famosas “defensas” del organismo hacia los agentes patógenos que nos enferman. Pero, ¿qué es lo que podemos hacer para que estos microorganismos estén en una proporción adecuada y contribuyan a nuestra salud? Precisamente, tener una alimentación saludable.

El proceso (saludable o no) se inicia, entonces, con la ingesta de alimentos, pero lo determinante ocurre hacia el final de la digestión. Puntualmente, en el intestino, poblado por la mayoría de microorganismos que habitan nuestro cuerpo. “Una alimentación rica en frutas y verduras se correlaciona con la presencia de determinados microorganismos beneficiosos para nuestra salud”, sostiene el científico y profundiza: “Nosotros somos capaces de modular el crecimiento de ciertas bacterias y otros microorganismos de nuestro intestino por medio de la alimentación”.

Al alimentarnos, entonces, los seres humanos también “alimentamos” a los microorganismos que habitan en nuestro intestino. Entonces, lo que comamos incidirá en el tipo de microorganismos que indirectamente alimentaremos. “Las bacterias que tenemos pueden ser benéficas y ayudarnos a tener un sistema inmune robusto, o, más bien, todo lo contrario: pueden provocar que seamos más propensos a enfermarnos y fijar tejido adiposo”, advierte.

El “viaje” de los alimentos se inicia en la boca en un proceso en que estos se van degradando paulatinamente a lo largo del sistema digestivo hasta transformarse en móleculas mínimas que son absorbidas en el intestino, pasando, entonces, al torrente sanguíneo y llegando a los diferentes tejidos de nuestro cuerpo. En el final de este “viaje”, las bacterias y otros microorganismos de nuestro microbioma intestinal (principalmente localizadas en el intestino grueso) juegan un rol crucial, ya que terminan de degradar los alimentos que, en algunos casos, nuestro sistema digestivo no fue capaz de hacer por sí mismo.

“Estos microorganismos y nosotros hacemos una simbiosis, los microorganismos crecen y se reproducen con nuestro alimentos. Nosotros nos beneficiamos con los productos que generan (como las vitaminas), incorporándolos. Además, estudios científicos demuestran que cuando determinadas bacterias degradan ciertos alimentos, como frutas y verduras, generan como resultados moléculas mínimas que tienen efectos positivos en diversos tejidos de nuestro cuerpo”, explica Urtasun.

De esta forma, una alimentación rica en frutas y verduras, productos fermentados, productos naturales que no estén procesados, promueve la proliferación de microorganismos que liberan moléculas benéficas para la salud. En cambio, una alimentación baja en fibra, rica en grasa y carbohidratos y productos ultraprocesados, genera una composición de microorganismos en nuestro intestino que tiene efectos nocivos para nuestra salud.

En rigor, las fibras que contienen las frutas y verduras son carbohidratos (complejos) que las personas no podemos digerir, sin la “ayuda” de las bacterias que poseen ciertas enzimas que los seres humanos no tenemos. Con la liberación de estas enzimas por parte de las bacterias, se degradan estos carbohidratos complejos y se generan ciertas moléculas beneficiosas que ingresan en el torrente sanguíneo y se distribuyen por distintos tejidos dándole "robustez" a nuestro sistema inmune.

En cambio, cuando nuestra alimentación se basa en productos altamente azucarados, bajos en fibra, ricos en grasa y ultraprocesados, como por ejemplo bebidas azucaradas y/o galletitas dulces, entre otros, los microorganismos que seleccionamos en nuestro intestino no tienen la capacidad de generar estas moléculas beneficiosas. “Es más, estudios científicos han demostrado que este tipo de alimentación favorece determinadas poblaciones de bacterias que, a su vez, promueven la metabolización y fijación de grasas en tejido adiposo con todos los efectos negativos que esto conlleva”, agrega.

Compañeros por siempre

Pero, ¿cómo aparecen esos “inquilinos” invisibles, es decir, los microorganismos que habitan nuestro cuerpo a lo largo de toda nuestra vida? ¿Están desde siempre? ¿Hasta dónde podemos influir en las colonias de bacterias que tenemos y así lograr una mejor salud?

“Cuando el bebé nace, no tiene microorganismos —informa Urtasun—. Es recién a partir del nacimiento cuando comienza a incorporarlas y todas las experiencias que tenga influirán en la composición de su microbioma intestinal. Por ejemplo, hoy se sabe que si el bebé nace por cesárea tendrá una composición bacteriana en su intestino que será diferente a si nace por parto natural. A su vez, la leche materna también es capaz modular el microbioma intestinal, ya que posee determinadas proteínas que promueven la proliferación de bacterias benéficas. En otras palabras, la lactancia genera una población beneficiosa de bacterias que favorecen el desarrollo de un sistema inmune robusto”.

De acuerdo a la evidencia científica que existe hasta el momento, los primeros tres años de vida de la persona son fundamentales en relación a los microorganismos que colonizan su intestino. Este es un dato altamente significativo, ya que la microbiota está íntimamente asociada a la “educación” del sistema inmune y a su capacidad de distinguir lo “propio” de lo “ajeno” a lo largo de nuestra vida. “No es casualidad que el 80% de las células que forman el sistema inmune las tengamos 'vigilando' el intestino, lugar de constante interacción con lo ajeno a nuestro cuerpo”, resalta Urtasun.

Luego de esta primera etapa, las personas incorporan a lo largo de la vida microorganismos a través de los alimentos, entre otras vías. Algunos de estos microorganismos atraviesan el tracto digestivo y logran sobrevivir en el intestino, colonizándolo. “Hay productos fermentados con bacterias, como los quesos, los yogures y embutidos, que permiten incorporar nuevas bacterias en nuestro intestino y/o generan mayor diversidad bacteriana en nuestra microbiota intestinal”, añade Urtasun.

Mientras algunas colonias proliferan, otras no lo logran, como consecuencia del tipo de alimentos que consumimos que —recordemos— también será el alimento de nuestros “huéspedes” (las bacterias y el resto de microorganismos). “Una alimentación rica en frutas y verduras, productos fermentados, productos naturales que no estén procesados, genera ciertas bacterias que promueven un sistema inmune fuerte”, insiste Urtasun y, luego complejiza: “Hay distintos tipos de microorganismos. Incluso, hay algunas corrientes que plantean que lo importante es la proporción de tipos de bacterias, y no tanto la cantidad. Es decir, vos podés tener una diversidad buena, pero al mismo tiempo, una desproporción de determinados grupos de bacterias que te generan desórdenes metabólicos. Lo cierto es que el microbioma es único en cada persona, por eso se dice que es como una huella dactilar”.

—Si la microbiota es tan determinante o significativa para nuestra salud, ¿por qué, en lugar de hacernos un análisis de sangre, no se analiza nuestra microbiota?

—Creo que eso va a pasar en un futuro. Lo que ocurre es que no todas las bacterias son cultivables en laboratorio y, para conocer sus distintas identidades, es necesario extraer y secuenciar el ADN de nuestro microbioma intestinal. Estas herramientas existen, pero son muy caras.

En la actualidad, estas técnicas se emplean mayormente para estudios científicos. “Hay investigaciones que correlacionan determinados microorganismos en la microbiota, o diferentes proporciones de estos, con el desarrollo de enfermedades. O sea que una perturbación en la microbiota intestinal está cada vez más correlacionada con el desarrollo de determinadas enfermedades como, por ejemplo, cáncer, diabetes tipo 2, asma”, manifiesta Urtasun y añade entre sorpresa y admiración: “¡Este campo científico es una completa locura!”.

Pero el modo de producir conocimiento de la ciencia no da lugar a explicaciones simplistas, sino que para establecer por qué algo ocurre es necesario contar con evidencia que, en este caso, aún no existe. “La pregunta es: ¿es causa o consecuencia? ¿O sea, la enfermedad hace que vos tengas esa microbiota, o es la microbiota la causante de la enfermedad? Esas son preguntas que hoy la comunidad científica se está haciendo”, problematiza. Así, este nuevo campo de conocimiento que, según Urtasun, no tiene más de quince años, aproximadamente, sigue avanzando con nuevos interrogantes que hoy no tienen respuesta, pero que, en un futuro, podrán contribuir a mejorar la salud de la humanidad.

Desarrollaron un nuevo material de construcción

Por Ana Sagastume

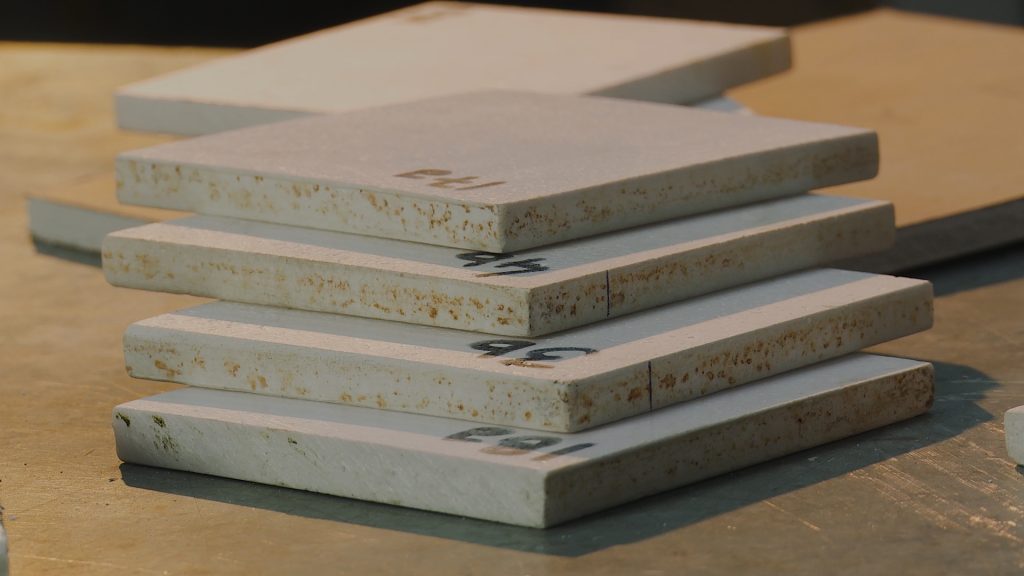

El Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) aprobó un desarrollo de UNNOBA que podría emplearse en la industria de la construcción: un nuevo material en forma de placas, apto para cerramientos interiores y cielorrasos, que tiene algunas ventajas frente a las de yeso tradicionalmente utilizadas.

Se trata de una de las primeras patentes presentadas por la UNNOBA, la cual obtuvo la aprobación preliminar del INPI y ya fue publicada en el "Boletín de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad".

El desarrollo surge del Laboratorio de Ensayos de Materiales y Estructuras (LEMEJ) de la UNNOBA, creado en el año 2014 y ubicado en la ciudad de Junín (Avenida Libertad y calle Coronel Borges). María José Castillo, directora ejecutiva del LEMEJ y prosecretaria de Investigación, Desarrollo y Transferencia de la UNNOBA, contextualiza: “El LEMEJ es un laboratorio que desde sus inicios trabaja con distintos materiales aplicados en la industria de la construcción. Por ejemplo, con maderas, aceros, hormigón. Lo que habitualmente hacemos es investigar y, a la vez, prestar servicios a terceros, realizando ensayos y evaluando cada uno de los materiales que nos llegan”.

El nuevo material desarrollado por el LEMEJ se origina en el poliestireno expandido, también conocido como “telgopor”. Alejandro Mateos, quien dirigió el proyecto de investigación, especifica: “El producto parte de la base de poliestireno expandible que viene, habitualmente, en forma de perlitas muy chiquitas. Lo que hicimos fue variar el proceso de producción y dosaje hasta llegar a un poliestireno expandido de ultraalta densidad”.

Castillo evoca cómo surgió la idea del proyecto de investigación que tuvo como resultado la aprobación preliminar del INPI para una patente de invención: “A partir de la prestación de un servicio a tercero, para hacer un ensayo y dar una respuesta, nos surgió la idea de que modificando este material a través de diferentes procedimientos, podía tener una aplicación diferente a la cual había llegado al LEMEJ. Cuando vimos las características, nos planteamos la hipótesis de que si lográbamos llevarlo a la ultraalta densidad podíamos aplicarlo de esta manera en la industria de la construcción”.

Además de servir para embalajes y envases, el telgopor habitual (poliestireno expandido) se utiliza en la industria de la construcción en techos, paredes y pisos por su capacidad aislante (térmica y acústica), lo que permite mejorar la eficiencia energética y mitigar los ruidos de los espacios. Al variar el proceso de producción y lograr un material con ultraalta densidad, desde el LEMEJ obtuvieron un producto que, además de contar con las propiedades térmicas y acústicas que tenía de por sí el telgopor, contaba además con alta resistencia. “Esto lo hace susceptible de ser utilizado como material de construcción, por ejemplo, en reemplazo de las placas de yeso para cerramientos de interiores”, explicó Mateos, quien es docente de Materiales en la carrera de Ingeniería Mecánica de la UNNOBA.

En cuanto a las ventajas del material nuevo, Mateos subraya dos: alta resistencia y bajo peso: “Esa relación entre resistencia y peso es muy importante en la industria de la construcción, porque estamos pensando que es un material que se adhiere o agrega a perfiles o a una estructura de acero, como habitualmente lo hacen las placas de yeso. Que sea liviano es muy importante, porque facilita el armado. Y que sea resistente, también, porque permite que el material mantenga su integridad estructural y sea más durable”.

A estas dos ventajas centrales, Mateos les añade otra: “La absorción de humedad de estas placas es bajísima, a diferencia de las placas de yeso que, cuando absorben humedad, se hinchan y cambian las dimensiones por las que fueron hechas”.

En definitiva, el nuevo producto podrá contribuir en la construcción de cerramientos no portantes (es decir, que no soporten cargas) o cielorrasos de viviendas.

Haciendo historia

María José Castillo recalca que el proyecto de investigación, íntegramente financiado por la Universidad, surgió en 2019 y continuó en el contexto de la pandemia: “Había que seguir trabajando y nos propusimos desarrollar un producto que pudiera atender una demanda de la región y de la sociedad en general”.

Mateos recuerda que, en 2020, cuando se realizaron los ensayos y aún estaba vigente el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), desde el LEMEJ implementaron un sistema de comunicación mediante videocámaras para que los integrantes del equipo de investigación pudieran interpretar en tiempo real lo que estaba sucediendo en el laboratorio, desde Junín, Pergamino y La Plata.

“Hicimos placas de pruebas con distintas densidades, con variaciones pequeñas del proceso de producción. Una cosa que analizábamos era la resistencia mecánica, atendiendo a que pudieran cumplir con las normas IRAM para fines constructivos, tal como lo hacen las placas de yeso”, señala Mateos.

Uno de los impulsores del proyecto y fuente de inspiración para todos los integrantes del LEMEJ fue Luis Lima, quien falleció dos días después de que el INPI publicara el nuevo desarrollo de UNNOBA en el boletín de patentes. Mateos recuerda que quien fuera director científico del LEMEJ “participaba horas y horas en los ensayos, como un integrante más”. Castillo, en tanto, se emociona hasta las lágrimas al hablar del exrector organizador de la UNNOBA: “Luis (Lima) fue un integrante más, no quiso dirigirlo (al proyecto), porque él quería ponerse en el rol de estudiante, para seguir aprendiendo junto a las nuevas generaciones”.

“Nunca fue un director de nombre —asegura Castillo—, siempre fue un par y todo lo que Luis enseñó lo hacía con el ejemplo. Desde la posibilidad de equivocarse y reconocerlo, todo lo aprendía uno desde el ejemplo que él nos daba. Yo creo que el enorme valor de Luis fue que el nombre propio nunca estuvo por delante del objetivo trascendente del Laboratorio. Y eso lo aprendimos con el ejemplo de él, no porque nos lo haya dicho alguna vez”.

Según Castillo, en todos los proyectos que el LEMEJ emprendía Lima “era el que primero se ponía ante la situación, era el que arrancaba haciendo, no diciendo”. “Yo creo que fuimos muy afortunados”, sintetiza Mateos.

El nuevo desarrollo de la UNNOBA fue publicado en el boletín de patentes del INPI el 26 de julio de julio de 2023. Su título es: Placas a base de poliestireno y procedimiento de obtención. Los autores que figuran en la patente son: Luis Julián Lima, María José Castillo, Alejandro Andrés Mateos, María Clara Lima, Renzo Marcelo Meloni, Jonathan Molins y Jesús Jordán Navarro Sánchez.

La Secundaria de la UNNOBA, reconocida por su acción ambiental

Por Ana Sagastume

La escuela vive estos días un clima de euforia, entusiasmo y expectativa, por haber sido seleccionada, junto a otras 49 instituciones del planeta, para los Premios “Mejores Escuelas del Mundo” (The World’s Best School Prizes 2023).

La Escuela Secundaria de la UNNOBA, Presidente Domingo Faustino Sarmiento, fue una de las dos elegidas de toda la Argentina, y de ellas, la única de gestión pública. Además, fue la única del país nominada en su categoría (“Acción Ambiental”), preselección que comparte junto a otras nueve instituciones del mundo.

La nominación surge como consecuencia de la puesta en marcha de varios proyectos: entre ellos, uno para reciclar colillas de cigarrillos, otro para generar “ecoladrillos” y con ellos construir “ecocuchas” destinadas a perros callejeros y, además, otro para investigar el impacto que pueden tener dos plantas acuáticas en la extracción de metales pesados empleados por la agroindustria.

Por los comentarios de estudiantes, se trasluce que, adicionalmente, esta distinción permitió afianzar aún más los lazos entre pares y el sentimiento de pertenecer a un colectivo humano (la escuela, en este caso), algo que resulta tan fundamental en la etapa vital que las y los estudiantes están atravesando. Martina Andriola (17 años), de sexto año, comenta: “Cada proyecto nos fue entusiasmando a todos. Se crea un ambiente más unido, de comunidad”.

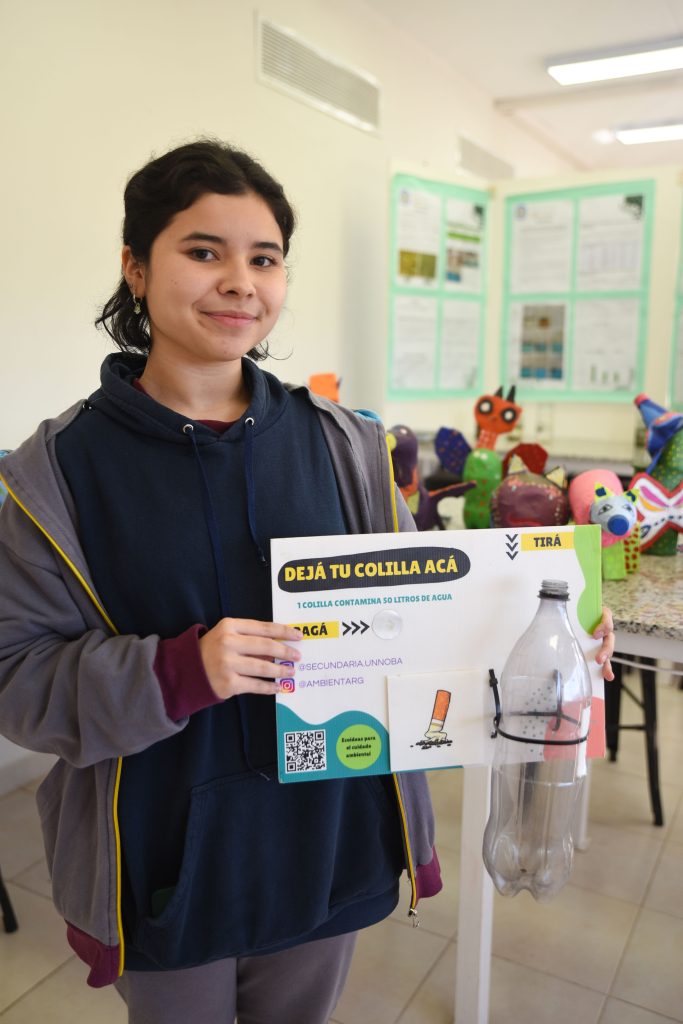

“Ecoideas” para minimizar el daño de las colillas

Ariana Valenzuela (16), de quinto año, recuerda que se sintió “schockeada” cuando la ONG AmbientArg les brindó una charla sobre el daño que producían al medioambiente las colillas de cigarrillos. “Por eso nos reunimos y generamos este proyecto”, dice. “Antes, yo veía las colillas tiradas por el piso, en las calles y veredas, y no me imaginaba el daño que podían causar”, agrega Milo Luján (15).

De acuerdo a la ONG, una colilla de cigarrillo es capaz de contaminar 50 litros de agua. Representan, además, entre el 30 y 40% de todos los desechos anuales recogidos en la limpieza urbana. Por ser tan pequeños, es casi inevitable que estos residuos sean arrastrados (por acción del viento y de la lluvia) a distintos cursos de agua. En el caso de que queden en la tierra, afectan su pH y alteran la vida de microorganismos e insectos, pero también de los animales que ocasionalmente los ingieren.

Mediante el taller “Construcción de juventudes y escuela”, que coordina el profesor Cristian Alonso, estudiantes de cuarto, quinto y sexto año crearon cestos para colillas, construidos con materiales reciclados (botellas de plástico) que dispusieron en distintos puntos estratégicos. Esta campaña tenía como meta, a la vez que concientizar a las personas del daño que causa este tipo de residuo, neutralizar sus efectos tóxicos.

Ecoladrillos y cuchas con materiales reciclados

La clave del entusiasmo de estos estudiantes parece residir en la participación en temáticas que los conmueven e interpelan. Por ejemplo, el problema ambiental, que condiciona la vida futura de la humanidad. Milo, de cuarto año, cuenta: “Algo para destacar del proyecto Ecoladrillos es que los compañeros se sumaron y trajeron botellas para reciclar. Entonces, a medida que vas haciendo, aprendés y compartís con tus compañeros”.

El proyecto al que se refiere Milo implicó la recolección de botellas de plástico para transformarlas en “ecoladrillos”. Con estos insumos reciclados, la comunidad de la escuela colaboró en la construcción de “Ecocuchas”, destinadas a perros callejeros, una iniciativa realizada en conjunto con el proyecto de Extensión Universitaria “Huellitas” (en el que trabajó Daniela Pérez, trabajadora no docente y auxiliar docente en el Departamento de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales) y la Asociación Juninense Protectora de Animales.

Con esta actividad, las y los estudiantes abordaron junto a docentes de la escuela y de la Universidad otra temática altamente sensible: el bienestar animal. Lo hicieron a partir debates, investigación bibliográfica y acciones concretas. María Pía Rojo (15), de cuarto año, comenta: “En la escuela investigamos sobre delitos cometidos contra animales que en su momento no fueron juzgados de la manera correcta, o personas que fomentaron violencia. También pudimos conocer sobre leyes que los protegen y sobre casos en los que no se le dio la pena apropiada a la persona que ejerció violencia contra el animal”. Una docente de la Universidad estuvo a cargo de brindar algunos contenidos específicos: Antonella Docampo, quien dicta el seminario optativo de Derecho Animal en la carrera de Abogacía de la UNNOBA.

La iniciativa concluyó con la construcción de las “Ecocuchas” elaboradas a partir de una estructura de alambre y caño que se completó con “ecoladrillos”, bajo la guía del ingeniero Renso Cichero, docente de la UNNOBA. “Para hacer una sola ‘ecocucha’, necesitábamos entre 80 y 90 botellas. Fue increíble, porque toda la escuela, todos los compañeros se coparon trayendo botellas”, recuerda María Pía.

Lo que el relato de María Pía intenta sugerir es que el proyecto, no solo implicó aprendizajes para estudiantes y tuvo un impacto concreto en la sociedad, sino que también permitió fortalecer las relaciones humanas hacia el interior de la escuela. Milo lo expone con claridad: “Cada idea, cada proyecto nos va convocando a todos, eso es lo lindo de la escuela. Acá nos conocemos todos, de primero a sexto. Además de ayudar al medioambiente, con los proyectos generamos esto entre nosotros. Somos todos una comunidad”. María Pía agrega: “En la escuela somos como una gran familia, como un equipo que se mueve y tratamos de ayudarnos entre todos”.

Plantas acuáticas y metales pesados

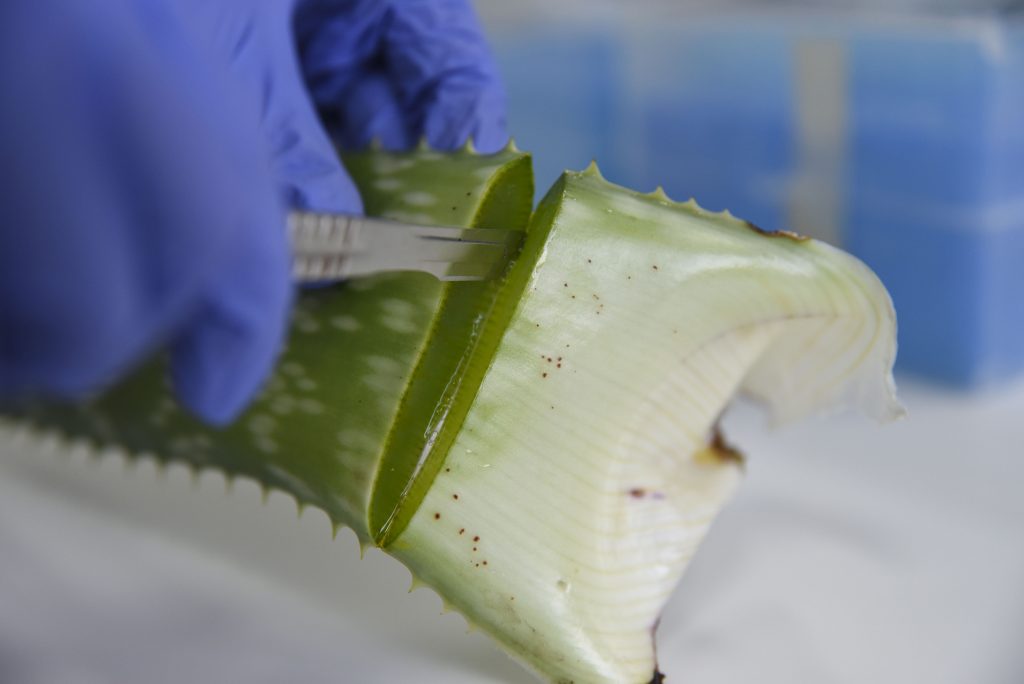

Otro de los proyectos que permitió la selección de la escuela dentro de la categoría “Acción ambiental” involucró la puesta en marcha de una investigación para conocer la capacidad de dos plantas acuáticas en la absorción de metales pesados. Esta iniciativa implicó el trabajo interdisciplinario de tres áreas (química, física y biología) y estuvo a cargo de la docente de la escuela Guillermina Buzetti, quien es licenciada en Genética de la UNNOBA y doctoranda en el Centro de Bioinvestigaciones (CeBio) con beca Conicet.

Concretamente, la investigación (en curso) se propuso conocer la potencialidad que tienen las plantas —denominadas comúnmente “lenteja de agua” (Lemna sp) y “librito” (Salvinia sp)— para extraer uno de los metales pesados que están presentes en agroquímicos, plaguicidas y alguicidas: el sulfato de cobre.

Los primeros experimentos midieron directamente la acción que ejercieron las plantas en agua que contenía sulfato de cobre. Para lograrlo, estudiantes de la Secundaria de la UNNOBA trabajaron en el propio laboratorio que tiene la escuela, pero también visitaron el laboratorio de Limnología (ubicado en el Centro de Investigaciones Básicas y Aplicadas de la UNNOBA), donde emplearon algunos de sus instrumentos de medición.

Los próximos pasos previstos son: el análisis de muestras de agua de la Laguna de Gómez para conocer la presencia (o no) de metales pesados (así como sus niveles) y la experimentación sobre la influencia de las dos plantas en el agua misma de la laguna. La hipótesis de la investigación es que ambas plantas son capaces de extraer metales pesados. Si bien existe bibliografía que avala que la “lenteja de agua” sería capaz de extraer sulfato de cobre, no se conoce la acción que podría ejercer “librito” (una planta común de las lagunas de la zona) sobre este metal.

Del proyecto, Martina destaca la experiencia enriquecedora que le significó relacionarse con investigadoras e investigadores de la UNNOBA, la visita a un laboratorio de la Universidad y el contacto humano, tanto entre pares como con personal científico: “Es lindo porque trabajamos con gente de otros años de la escuela. Es una experiencia interesante porque además de que adquirís conocimiento, tomás contacto con la gente de la Universidad”.

María Pía, en tanto, describe con entusiasmo las actividades logradas en el laboratorio y, en la misma línea que Martina, sugiere otros aprendizajes adicionales logrados: cooperación, trabajo en equipo. “Venir al laboratorio es siempre una experiencia diferente, es un aprendizaje a través de la práctica y de los cuidados que uno tiene que tener en un laboratorio. Aparte, es impresionante el respeto y el compañerismo que adquirimos. Nos ayudamos, cooperamos, vivimos esa idea de que somos un equipo y trabajamos todos por un objetivo”, expresa.

Separación de residuos

Las y los estudiantes de la escuela son también quienes manifiestan mayor entusiasmo y demuestran una participación más activa en el Sistema de Gestión Ambiental (SGI) del Área de Seguridad, Higiene y Protección Ambiental de la UNNOBA que implica, entre otras cuestiones, la separación de desechos. Martina asegura: “Desde primer año, nosotros nos acostumbramos a la separación de residuos”. “Es una educación en la práctica sobre la importancia del reciclaje”, considera María Pía.

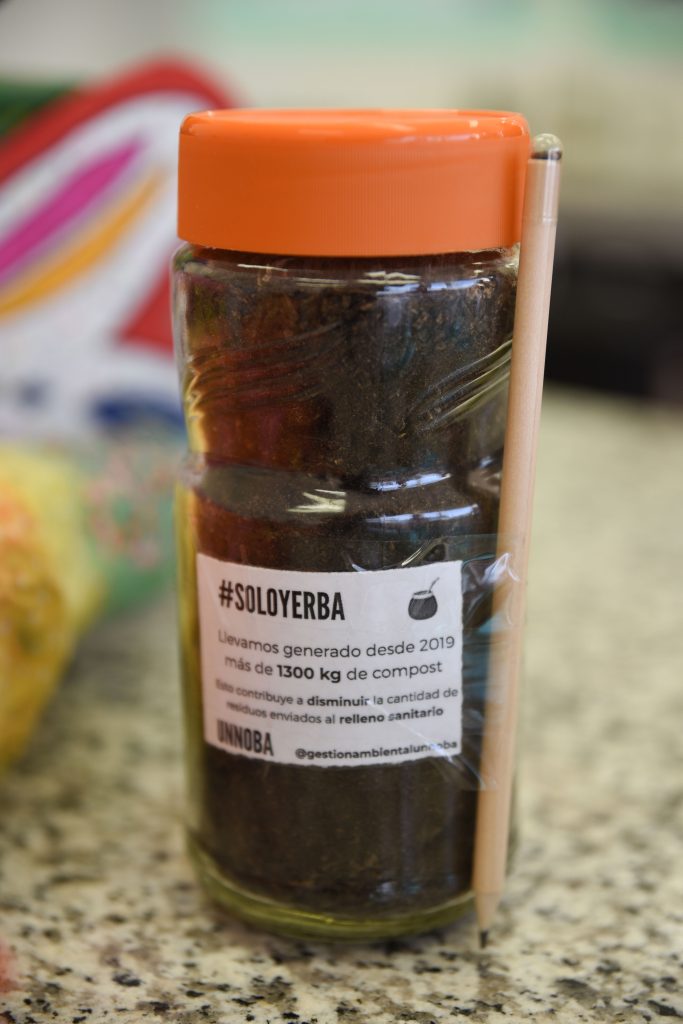

“Sólo Yerba” es una de las iniciativas en las que colaboran junto al SGI. De esta manera, la yerba de la institución se descarta en un cesto específico, cuyo contenido se lleva a una compostera que lo convertirá, pasados algunos meses, en tierra fértil. “Este abono se lo introduce luego en frasquitos que se donan a la comunidad”, informa Martina.

Animales autóctonos