Con la camiseta de la UNNOBA

En el ámbito deportivo se suele decir que las victorias van de la mano de la continuidad de los proyectos y del trabajo sostenido en el tiempo. La última edición de los Juegos Universitarios Argentinos (JUAR) fue para la UNNOBA un reflejo de esa máxima, dado que los representantes de básquet masculino se consagraron campeones, mientras que los de fútbol alcanzaron la instancia de semifinal.

En el ámbito deportivo se suele decir que las victorias van de la mano de la continuidad de los proyectos y del trabajo sostenido en el tiempo. La última edición de los Juegos Universitarios Argentinos (JUAR) fue para la UNNOBA un reflejo de esa máxima, dado que los representantes de básquet masculino se consagraron campeones, mientras que los de fútbol alcanzaron la instancia de semifinal.

Estos “laureles” son el resultado de años de trabajo perseverante. Aun así, los éxitos en términos competitivos no son las metas principales de la Dirección de Deportes de la UNNOBA, ya que entre sus objetivos se destacan los de fomentar una actividad física sistemática y lograr una identidad deportiva en los alumnos.

Los inicios

La Dirección de Deportes de la UNNOBA, dependiente de la Secretaría de Extensión, comenzó a funcionar en el año 2006. Para tal fin fueron convocados los profesores Carlos Ciotta y Julián Aiub, hoy director y coordinador del área, respectivamente. “Lo primero que hicimos –recuerda Ciotta– fue indagar sobre el funcionamiento del deporte universitario”. También se hizo una encuesta a los estudiantes para conocer sus intereses deportivos. Con la información obtenida se armó el proyecto de la Dirección de Deportes, cuyo objetivo principal planteaba “mejorar la calidad de vida de los estudiantes universitarios”.

Tres áreas

La propuesta de la Dirección se desarrolla en tres áreas específicas: recreación, competencia y capacitación.

En cuanto a las actividades recreativas, hay dos encuentros semanales para diferentes deportes: fútbol, básquet, vóley, handball y hockey. Además, se firmaron convenios con gimnasios donde los estudiantes pueden realizar distintas actividades físicas.

En lo competitivo, la UNNOBA forma parte del Comité de Deporte Universitario, lo que le permite participar de una estructura deportiva a nivel nacional. “El Comité organiza cada dos años los Juegos Nacionales”, ejemplificó Ciotta. La Universidad participó en estas competencias en Mar del Plata 2007, Carlos Paz 2009, Mendoza 2011 y Carlos Paz 2013. Y tuvo presencia en los JUAR 2015, en Buenos Aires.

En 2008 la UNNOBA organizó el Campeonato Nacional de Básquet y en 2010, el Nacional de Vóley. En tanto, el fútbol femenino tiene un equipo representativo en el torneo de la Liga Deportiva del Oeste. Además, la Dirección tiene a su cargo la Liga Universitaria de Fútbol Reducido, donde participan 23 equipos con unos 300 alumnos de la Universidad involucrados. Y el Torneo de Fútbol para Empresas e Instituciones, que en su séptima edición contó con la participación de 530 jugadores de 26 equipos.

Las autoridades de la Dirección estiman que anualmente pasan, de manera sistemática, entre 700 y 800 estudiantes por el área de Deportes, aunque hay más que lo hacen con una menor regularidad. “Estadísticamente –comenta Ciotta– no hay ninguna universidad que cuente con más del 6 o 7 por ciento de su matrícula participando de las actividades deportivas propias, y nosotros estamos dentro de ese promedio”.

Ciotta también destaca la labor en el área capacitación: “Habíamos detectado que había una deficiencia en la capacitación a profesores de educación física”. La primera actividad –a través de un convenio con la Universidad Favaloro– fue un curso de entrenamiento a cargo de Mario Mouche, por entonces preparador físico de la selección argentina de Básquet (equipo campeón olímpico de Atenas 2004). Se continuó con los cursos de entrenador nacional de básquet (que se desarrolló en los últimos cinco años), de triatlón, para árbitros de fútbol, y para dirigentes deportivos (en conjunto con la Liga Deportiva del Oeste). También se organizaron charlas con referentes deportivos, como Alejandro Sabella, Claudio Ugnali y Roberto Mouzo, entre otros.

Cómo se trabaja

El profesor Raúl Scaglione, uno de los entrenadores del equipo de básquet, señala que el trabajo en la Universidad “tiene otras características” respecto a lo que se hace en los clubes, “porque en el aspecto recreativo, el estudiante quiere jugar y distraerse, pero en cuanto a lo competitivo, sin tener tanto tiempo como en un club, se trata de buscar el más alto rendimiento posible”.

Por su parte, Daniel Pueyo, entrenador de vóley, subraya que “los jóvenes están todos los días con la camiseta puesta”. “Esa identificación con la Universidad y la identidad propia, se logró con el tiempo”, añade.

Por último, Ciotta también resalta los logros más allá de lo deportivo: “Hemos alcanzado una identidad no solo en lo regional, sino a nivel nacional, porque cuando ahora se nombra a la UNNOBA en los Juegos Nacionales, ya nos conocen todos”.

No abandonemos a los Ni-Ni

Por el doctor Guillermo R. Tamarit

@RectorUNNOBA

Con cierta regularidad, los diarios y portales de noticias ofrecen cifras sobre los padecimientos de los jóvenes en distintos lugares del planeta y recurren al término Ni-Ni para referirse a aquellos que ni estudian, ni trabajan. En particular, desde las crisis que plantearon las políticas neoliberales en América Latina, el tema Ni-Ni ha servido como atajo para explicitar problemas estructurales de pobreza intergeneracional o la falta de empleo “joven”.

Sin embargo, parece que la situación ha llegado para quedarse y exige de la sociedad algo más que su sola descripción. En América Latina, 1 de cada 5 jóvenes entre 15 y 24 años puede ser considerado Ni-Ni, ya que no se encuentra en el sistema de educación formal ni trabaja al momento del relevamiento. La situación, que en sí misma es de suma gravedad, adquiere una dimensión inquietante que surge del estudio realizado por Székely y Karver publicado en el año 2015 luego de analizar 238 encuestas de hogares de 18 países de América Latina entre 1980 y 2011 (*). Con la investigación, confirman que a pesar del crecimiento del Producto Bruto Interno en más de un 50% en términos reales para el período 2001-2010 y del descenso significativo de la pobreza y la desigualdad en la región, se registró una disminución apenas marginal en la proporción de Ni-Ni.

Argentina y sus desafíos

En América Latina, el porcentaje de Ni-Ni fluctúa entre el 10% (en Perú) y el 25% (en Honduras). Nuestro país acompaña el panorama continental: registra para el año 2010 (última estadística disponible) un 13,5 % de jóvenes entre 15 y 24 años “económicamente inactivos y sin estudiar”, en tres o más observaciones estadísticas y según datos del INDEC. Si consideramos que la población de 15 a 24 años que compone este sector es de 6,4 millones, estamos hablando de 1,8 millones de jóvenes en Argentina.

La envergadura y persistencia del problema obligan a pensar políticas públicas de largo aliento que aborden y resuelvan las dos principales dimensiones esta situación: garantizar el acceso y permanencia de los jóvenes en la educación y el empleo formal.

Entre las medidas a tomar mencionamos: el control de la escolaridad y el desarrollo de incentivos de escolaridad primaria y media, capacitaciones en buenas prácticas y oficios, tutorías, servicios de empleos con seguimiento a cohortes específicas, reentrenamiento laboral, subsidios y créditos para emprendedores, entre las distintas acciones que pueden tender a evitar que, en los períodos de falta de actividad laboral, los jóvenes queden sin poder aprovechar ese tiempo para el estudio o cursos de capacitación.

Con el objetivo de superar la actitud de preocupación periódica e iniciar acciones destinadas a establecer políticas permanentes, la UNNOBA y los municipios de la región -junto al Centro de Políticas Públicas que dirige el Profesor Gustavo Iaies, el Banco Santander y un importante conjunto de empresas y organizaciones sociales- estamos trabajando en el desarrollo de un programa de educación y empleo destinado a construir herramientas específicas que permitan comenzar a enfrentar y resolver alguno de los graves problemas que atraviesan buena parte de nuestros jóvenes. Nuestra expectativa a futuro es que una mayor cantidad de organizaciones, empresas y vecinos se incorporen para ampliar y mejorar esta iniciativa.

---------------

Nota:

* Hoyos, Rafael, Halsey Rogers y Miguel Székely. 2016. “Ninis en América Latina: 20 millones de jóvenes en busca de oportunidades.” Banco Mundial, Washington, DC.

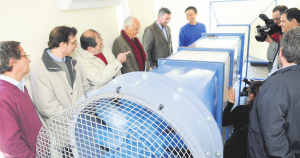

Un nuevo instrumento para la enseñanza y la investigación

El túnel de viento es un instrumento que permite estudiar las acciones del aire o el viento sobre un objeto. A través de él, se pueden realizar trabajos didácticos y estudios de investigación que -hasta el momento- no se realizaban en la región. “La creación del túnel de viento es un ejemplo de la Universidad que queremos, aquella basada en la educación, en el desarrollo de la investigación y la transferencia”, sostuvo el rector Guillermo Tamarit.

El túnel de viento es un instrumento que permite estudiar las acciones del aire o el viento sobre un objeto. A través de él, se pueden realizar trabajos didácticos y estudios de investigación que -hasta el momento- no se realizaban en la región. “La creación del túnel de viento es un ejemplo de la Universidad que queremos, aquella basada en la educación, en el desarrollo de la investigación y la transferencia”, sostuvo el rector Guillermo Tamarit.

El Universitario entrevistó al ingeniero Luis Lima, director del Laboratorio de Ensayos de Materiales y Estructuras (LEMEJ), quien resaltó la importancia de esta herramienta. Explicó que la ingeniería se suele manejar, básicamente, con modelos matemáticos (teóricos). Por eso resaltó la importancia de recurrir a lo empírico: “El LEMEJ estaba en condiciones de desarrollar estudios teóricos de viento, pero ahora podremos realizar estudios experimentales. La única forma de saber si un modelo funciona bien, si los resultados son correctos, es mediante un ensayo de laboratorio con el túnel de viento”. Consideró también que, para el aprendizaje de los estudiantes, siempre es más enriquecedor visualizar las experiencias en la práctica.

Fernando Acedo, profesor del área de ingeniería de la UNNOBA, explicó que desde las carreras se abordaba la problemática de la dispersión de los contaminantes ambientales, en base a modelos matemáticos avalados por la legislación en la provincia. “No obstante estos modelos no son otra cosa que una representación matemática de la realidad, por eso con el túnel estaríamos cerrando el circuito de lo que damos teóricamente”, subrayó Acedo.

De esta manera, el túnel de viento resultaría clave para analizar qué influencia ejerce el viento en la dispersión de esos contaminantes ambientales en el territorio. “Hasta el momento los estudiantes de la UNNOBA podían calcularlo a través de modelos matemáticos pero con la puesta a punto del túnel podrán compatibilizar los cálculos teóricos con la praxis”, sostuvo el docente de Fundamentos de la Ingeniería Ambiental.

Por su parte, el ingeniero en aeronáutica Facundo Ho ilustró otros usos concretos del túnel de viento: “Nos permite estudiar un avión, un auto de carrera, una bicicleta e incluso un tren. También se pueden analizar estructuras edilicias o la propia superficie terrestre”.

El objetivo del túnel es proporcionar una corriente de aire de ciertas características, de manera que puedan realizarse pruebas al hacer incidir esta corriente sobre maquetas a escala. De esta forma, se pueden extrapolar los resultados amparados en las leyes de semejanza dinámica y predecir el efecto real que el viento ejerce sobre el objeto de estudio. Esto permite diseñar y evaluar soluciones, para minimizar los efectos considerados perniciosos. “El túnel sirve para hacer trabajos didácticos, de investigación y también para brindar servicios a terceros. Es de gran importancia para los estudiantes como para la región, porque hasta el momento no se realizan estudios semejantes en la zona”, aclaró Ho, quien se desempeña en la UNNOBA en la materia “Mecánica de los Fluidos” (de las carreras de Ingeniería Mecánica e Industrial).

Congreso Argentino de Ciencias de la Computación

Entre el 5 y 9 de octubre la UNNOBA fue sede del congreso informático más importante del país. Estudiantes de computación de universidades de toda la Argentina cursaron talleres y asistieron a tutoriales, workshops y conferencias que brindaron destacados especialistas del área.

Entre el 5 y 9 de octubre la UNNOBA fue sede del congreso informático más importante del país. Estudiantes de computación de universidades de toda la Argentina cursaron talleres y asistieron a tutoriales, workshops y conferencias que brindaron destacados especialistas del área.

La Escuela de Tecnología informó que asistieron 826 personas a las actividades del XXI CACIC. En este congreso, realizado en la sede Junín de la Universidad, se emitieron más de 2500 certificados con firma digital.

Se brindan aquí algunos testimonios de alumnos participantes. Se puede acceder a toda la cobertura periodística del congreso desde el hashtag #CACIC2015 realizada mediante la cuenta @unnoba_noticias de Twitter.

Germán, Universidad Autónoma de Entre Ríos. Estudiante de la Licenciatura en Sistemas. Tema favorito: comercio electrónico.

Germán, Universidad Autónoma de Entre Ríos. Estudiante de la Licenciatura en Sistemas. Tema favorito: comercio electrónico.

"Es la primera vez que asisto a un congreso como este. Era algo que intrigaba. Me gustó que se puede ver todo lo nuevo que va apareciendo, los temas que tratás en tu carrera y profundizarlos. Es muy lindo poder encontrarse con alumnos de todo el país, cruzar opiniones e ideas, ver qué temas tratan en otras universidades, cómo afrontan sus carreras y cómo se insertan en el ámbito laboral".

Marcos Vásquez, Universidad Tecnológica Nacional Regional Resistencia (Chaco). Estudiante de la Tecnicatura en Programación. Tema favorito: robótica.

"Me anoté sin tener mucha idea de qué se trataba el congreso y me vine. Destaco la convivencia, los compañeros, conocés mucho de otros lugares, se notan las diferencias culturales, las palabras usadas en cada provincia. Me gustó mucho el curso de robótica que hice".

Nahuel Martínez, Universidad de Santiago del Estero. Estudiante de la carrera Programador Universitario en Informática. Tema favorito: inteligencia artificial y robótica.

"Vinimos veintisiete personas de mi universidad, estamos todos muy conformes, aprendimos más de lo que esperábamos, porque no sólo se aprende en los cursos sino también conociendo a otros estudiantes con quienes compartimos ideas".

Santiago Santana, Universidad Nacional de la Patagonia. Estudiante de la Licenciatura en Informática. Tema favorito: algoritmos y matemática.

"Me impulsó a venir la posibilidad de encontrarme con ideas y personas interesadas en la informática con las cuales conversar. También los cursos y aprender todo lo nuevo. Estoy muy satisfecho porque ha estado todo genial. Nunca había venido para acá, es muy lindo ver tanto verde, en Comodoro Rivadavia no se ve tanto color".

Mariela Elena Condorí, Universidad Nacional de Jujuy. Estudiante de Ingeniería Informática. Tema favorito: desarrollo de software.

"Vine por los conocimientos. Me inscribí interesada por el nivel de los profesionales que vienen a dar clase a una escuela de carácter internacional como esta. Me puse en contacto con chicos que estuvieron en el CACIC del año pasado y desatacaron que eran todos temas nuevos que no se ven en ninguna materia de la universidad. También resultó muy interesante el debate que se dio en mi curso, el intercambio de ideas sobre cómo se enfoca un mismo tema en cada universidad".

Paz, Universidad Nacional de Misiones. Estudiante de la Licenciatura en Sistemas de Información. Tema favorito: análisis y diseño de sistemas.

"Es mi segundo CACIC, nuestra universidad impulsa la participación, nos parece muy interesante venir y compartir con otra gente. Es un buen ambiente para el desarrollo profesional. Salís sabiendo un montón y es muy lindo compartir la cultura con gente de toda Argentina".

Laura, Universidad Nacional de la Patagonia Austral (Caleta Olivia, Santa Cruz). Estudiante de la Tecnicatura en Desarrollo Web. Tema favorito: diseño pensado en el usuario.

"Me comentaron sobre CACIC y me parecieron interesantes los cursos. Por la distancia no sabía si iba a poder venir, y por suerte se dio. Como en mi universidad somos muy pocos, y mujeres casi no hay, fue muy raro estar acá con tanta gente y poder hablar de las mismas cosas".

Analía Moreno, Universidad Nacional de San Juan. Tema favorito: big data.

"Hace mucho que quería participar en un CACIC y por varias cuestiones no se me daba. Este año vinimos con un grupo lindo desde San Juan. Destaco los conocimientos, todo lo que hemos aprendido en una semana, la intensidad. También conocer gente de otras provincias y ver cómo son las carreras que se estudian en otras universidades".

Duilio, Universidad Nacional de La Plata. Tema favorito: software libre.

"Está buena la iniciativa. Me decidí a venir principalmente por un curso que dictaron, el de diseño centrado en el usuario, porque me viene bien para lo que estoy haciendo ahora. Me hice amigo de los chicos de San Luis, ¡hasta me pegaron la tonada! También estuvo bueno conocer la laguna".

“Es una guerra con final abierto”

El conflicto en Siria, la búsqueda de asilo de migrantes y la conmoción que han generado los atentados terroristas ocurridos en Francia ocupan un lugar central en la agenda pública mundial. El doctor Juan Carlos Pacífico Annan, un estudioso de los temas vinculados a Oriente Medio, intentó desentrañar la matriz del problema sirio, al que definió como “una guerra fraticida” que requiere la búsqueda de soluciones diplomáticas. El especialista visualizó a Siria como un escenario para observar cómo se configura el poder real del mundo, algo que -a su entender- es consecuencia directa de la Segunda Guerra Mundial “donde los ganadores tienen derechos y los perdedores, obligaciones”.

El conflicto en Siria, la búsqueda de asilo de migrantes y la conmoción que han generado los atentados terroristas ocurridos en Francia ocupan un lugar central en la agenda pública mundial. El doctor Juan Carlos Pacífico Annan, un estudioso de los temas vinculados a Oriente Medio, intentó desentrañar la matriz del problema sirio, al que definió como “una guerra fraticida” que requiere la búsqueda de soluciones diplomáticas. El especialista visualizó a Siria como un escenario para observar cómo se configura el poder real del mundo, algo que -a su entender- es consecuencia directa de la Segunda Guerra Mundial “donde los ganadores tienen derechos y los perdedores, obligaciones”.

Pacífico Annan resaltó que Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia y China, naciones que conforman el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, juegan un rol preponderante porque, “no hay guerra en el mundo sin que estas potencias estén involucradas”. También marcó el papel de cuatro países del mundo árabe - en referencia a Irán, Turquía, Arabia Saudita e Israel- y sostuvo que lo que pasa en Siria está atravesado por intereses regionales y supranacionales: “Es un tablero de ajedrez en el que cada país juega su poder”.

Definió los atentados en París como “acciones de guerra del Estado Islámico que han hecho de la guerra en Occidente una fuente inagotable de daño para las sociedades que las padecen”.

“Conforme a su lógica, el Estado Islámico respondió a los bombardeos que había realizado Francia. Y con la misma brutalidad antes, castigó a Rusia. Golpe y contragolpe, porque esta es una guerra que se libra con características diferentes a las convencionales y que afecta a todo el mundo, no sólo a Francia”, advirtió.

El germen del fundamentalismo

En su reflexión sugirió que en el pueblo árabe existieron condiciones que facilitaron la penetración de los procesos que se dieron en Siria: “Los países árabes hablan el mismo idioma, profesan la misma religión que es el Islam en sus dos vertientes, pero no responden a los estímulos en forma hermanada”.

“Las fronteras son circunstancias culturales que el hombre crea para establecer que un determinado pueblo puede habitar un lugar y darse sus propias instituciones, y esto ha resultado muy difícil en Siria porque es una zona que ha modificado sus límites”, explicó.

Desde una perspectiva geopolítica, planteó los inconvenientes que ha generado en Siria (y en varios de los países del mundo árabe) la imposibilidad de despegar la religión de la institucionalidad: “Para ellos es más importante la creencia que profesan que la nacionalidad. Desde 1970, Siria es gobernada por islamistas de raíz alauita y desde 2010 están en guerra”.

En este punto recordó: “Quienes comenzaron a combatir para desplazar a este gobierno estuvieron protegidos por Estados Unidos y las potencias, convencidas de que Siria integraba ‘el eje del mal’. Pero toda la estructura que armó Occidente para atacar a Siria hizo que las armas terminaran en manos terroristas que actúan con un extremismo brutal”.

Según Pacífico, antes de los atentados en París, Rusia y China pretendían una salida negociada y que el actual presidente permaneciera en el poder. El resto de las potencias occidentales, como Inglaterra, Francia y Estados Unidos, apuntaban a lo mismo, pero desplazando al primer mandatario. “Ahora se ha declarado una guerra con un final abierto e incierto”, insistió, sin perder de vista que los países de la región también juegan su lugar en Siria: algunos por asegurar su injerencia en las cuestiones de Oriente Medio, y otros, por eliminar el extremismo e imponer un Estado en el que fructifiquen sus negocios.

La tragedia humanitaria

En este contexto, Pacífico Annan se mostró preocupado por la faz humanitaria: “Los migrantes sirios superan los siete millones, de los 22 que habitan el país. Es algo así como un conurbano bonaerense buscando asilo, y lo sucedido en Francia complicará aún más su situación, porque las fronteras serán objeto de un cuidado especial”. En consonancia con esto opinó que “la situación humanitaria es un problema que el conjunto de las naciones debe resolver”.

Asimismo, advirtió que en Francia las libertades de los habitantes se reducirán, rompiendo esa “pintura idílica” que hacía de la libertad, igualdad y fraternidad signos distintivos: “Ese humanismo abarcador acaba de ser frenado y ojalá no destrozado, producto de una guerra que actúa con una maquinaria potente con consecuencias impredecibles”.

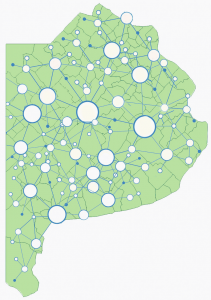

Local, regional, nacional: las tres dimensiones del desarrollo

¿Por qué las crisis económicas son recurrentes en países como Argentina? Si se habla tanto sobre creación de empleo o desarrollo, ¿por qué no se llega a acuerdos de largo plazo? El escenario económico requiere de datos, análisis y decisiones políticas. Durante el VI Encuentro Internacional de Políticas Académicas y Científico Tecnológicas, la Mesa sobre “Economía y desarrollo regional” abordó estas problemáticas.

¿Por qué las crisis económicas son recurrentes en países como Argentina? Si se habla tanto sobre creación de empleo o desarrollo, ¿por qué no se llega a acuerdos de largo plazo? El escenario económico requiere de datos, análisis y decisiones políticas. Durante el VI Encuentro Internacional de Políticas Académicas y Científico Tecnológicas, la Mesa sobre “Economía y desarrollo regional” abordó estas problemáticas.

Agustín Lodola (subsecretario de Coordinación Económica del Ministerio de Economía provincial de la administración saliente) reflexionó sobre la planificación territorial en la provincia de Buenos Aires. El funcionario tiene larga experiencia como docente de finanzas públicas, por eso partió desde ahí para criticar a quienes piensan que la variable fiscal (impuestos) es la solución a todo: “Vengo de trabajar y enseñar sobre lo fiscal, y critico cada vez más esa idea de que las finanzas públicas son la vía más importante para solucionar muchos de los problemas del desarrollo territorial”.

Previamente a esta charla, se había presentado públicamente la Especialización en Planificación y Política Pública Territorial”, que se dictará en 2016 en la UNNOBA y en la que los integrantes de este panel participarán. La idea del territorio, por lo tanto, atravesó todo el debate de la Mesa.

Para Lodola, los temas fiscales (o impositivos) “han ocupado demasiado espacio en el diseño de política, y se ha esperado de lo fiscal demasiado. La discusión sobre impuestos, gastos y coparticipación han ocupado innumerable espacio”. Y luego preguntó: “¿En qué medida lo fiscal es causa o consecuencia de cosas más profundas que cualquier política de desarrollo territorial?”.

Las respuestas están en otra parte, por lo tanto. “Se deben atacar los problemas estructurales que tiene una economía”, indicó Lodola. Para eso es necesario pensar de otra manera los territorios y no utilizar variables que ocultan más de lo que develan: “En la provincia de Buenos Aires hemos realizado una regionalización para agrupar a los iguales, si no es imposible atacar todo a la vez mediante promedios insuficientes. Con cualquier variable económica que se tome, el promedio no sirve en esta provincia”.

Mediante el agrupamiento de los municipios parecidos entre sí, el Ministerio de Economía de la provincia armó dieciseis regiones mediante parecidos en actividad económica, cuestión fiscal y demografía. “De las dieciséis áreas tenemos once en el interior de la provincia y cinco en el conurbano, ya que dentro del conurbano también hay mucha heterogeneidad”.

Lodola señaló que a partir de esta regionalización se puede pensar de otra manera el desarrollo territorial, y no sólo el tradicional “financiamiento público del Estado”. Y es el Estado el que puede dinamizar de otra manera los territorios porque Lodola plantea pensarlo como un “Estado emprendedor”, esto es, “que vaya mucho más allá de la corrección de las fallas del mercado, que pueda crear mercados o los descubra, debido a que puede asumir otro tipo de riesgos desde el sector público”. Expandir el Estado, más allá de las fronteras de la distribución recaudativa, es la idea fuerza que dejó el especialista en temas fiscales.

Patricio Narodowski (asesor del Ministerio de Economía provncial de la administración saliente) preguntó al público asistente del Salón de la Democracia Argentina, “¿cómo podemos plantear una política para solucionar los problemas de empleo y producción?”. Como si fuera una caja de pandora, abrió una presentación en la que lejos de dar soluciones mágicas, brindó un recorrido con una advertencia: “Para salir del subdesarrollo no hay políticas garantizadas, ni siquiera las de largo plazo, lo vemos desde hace treinta años”.

Narodowski planteó las diferencias entre la micro y la macroeconomía, los desarrollos a nivel global, nacional y local, y las tensiones que genera cada nivel. Fue escéptico en la posibilidad de plantear un desarrollo local aisladamente, y por eso hizo especial énfasis en un tipo de análisis: la controversia teórica entre “regiones” y “redes de ciudades”.

“Las regiones se suelen definir con variables determinadas por los recursos naturales, casi exclusivamente. En cambio en la teoría de redes de ciudades cuenta el lugar en el que vive la gente: lo que importa es la ciudad dentro de una red más amplia. El análisis se enfoca en ver qué lugar ocupa cada nodo en esa red de ciudades. Interesan los círculos virtuosos regionales y se busca que cada ciudad aproveche y se integre con sus zonas aledañas”, explicó. Y advirtió que “aunque se viva en una ciudad de fuerte contenido agropecuario, como Junín, la gente tiene una vida urbana, más vinculada a los servicios que a la explotación de los recursos naturales”.

“Intentamos entender a la ciudad como el lugar del proceso de desarrollo”, dijo. Pero no de modo aislado, sino “en relación con su periurbano, con sus recursos naturales, con sus barrios, para que todos esos esfuerzos no se vayan a otra ciudad o a otro país”. Además esa ciudad no puede pensarse por separado de la red de la que forma parte, ni tampoco en competencia con sus nodos cercanos.

“¿De quién es la responsabilidad de la planificación en este esquema?”, se preguntó Narodowski. “Yo dudo que el gobierno local sea el responsable; probablemente lo sea al final del camino, porque son quienes reciben las presiones inmediatas de las pugnas”, sentenció y dejó flotando la respuesta apuntando a instancias mayores del Estado.

“Que algo sea institucional no significa que sea moral”

En el marco del VI Encuentro Internacional de Políticas Académicas y Científico Tecnológicas se realizó la mesa “Desarrollo humano y calidad institucional”, en la que Andrés Rosler brindó una disertación bajo el título “¿Qué son y para qué sirven las instituciones?”.

En el marco del VI Encuentro Internacional de Políticas Académicas y Científico Tecnológicas se realizó la mesa “Desarrollo humano y calidad institucional”, en la que Andrés Rosler brindó una disertación bajo el título “¿Qué son y para qué sirven las instituciones?”.

El doctor en Derecho de la Universidad de Oxford e investigador del CONICET definió qué son las instituciones, para luego preguntarse y plantear ante el auditorio “por qué tienen tan buena prensa”.

Las instituciones y sus funciones

Rosler, profesor de Filosofía del Derecho en la UBA y docente en FLACSO, explicó que las instituciones son entes “cuya existencia depende de nuestra aceptación”.

En ese marco, señaló que el primer aspecto de toda institución es lo que “la teoría filosófica contemporánea designa como intencionalidad colectiva”, y advirtió que para que cierto colectivo actúe hace falta que los individuos que lo componen “cumplan con su parte”.

La segunda propiedad institucional que destacó fue “la asignación de funciones: los seres humanos son capaces de asignar funciones que no son naturales sino culturales”. Para Rosler, en toda institución se debe diferenciar al individuo de la función que ejerce “de modo de asegurar la validez de los actos que cumple en nombre de la institución”.

El tercer ingrediente que distinguió fue el de “las reglas sociales”. Y ejemplificó: “La regla que prohíbe manejar por la izquierda supone, precisamente, la acción de manejar y por eso la regula, condenándola. Se suele llamar a estas reglas regulativas. Existen otras reglas llamadas constitutivas. Un típico ejemplo es el de las reglas del ajedrez, donde la regla que define el movimiento del alfil constituye la idea misma del alfil”.

La importancia de las instituciones

En otro tramo de la disertación, Rosler se preguntó: “Si hasta la mafia tiene sus reglas e instituciones, ¿por qué, entonces, es que tienen tan buena prensa las instituciones?”.

Ante la provocadora pregunta, fue el propio Rosler quien contestó: “Una respuesta es la que ofrece el énfasis institucionalista del republicanismo, que es un enemigo declarado del personalismo político”.

La duda planteada acerca de la confianza ciega del republicanismo en la ley y en las instituciones “no se debe necesariamente a que los gobernantes emplearán las instituciones al servicio de su interés privado, sino que en realidad, las leyes no se aplican solas o automáticamente, sino que requieren ser interpretadas, lo cual hace que el juicio hacia la persona que ocupa el cargo sea decisivo”.

En ese contexto, hizo un replanteo de su interrogante: “¿Por qué el republicanismo tiene tanta confianza en la legalidad y en el gobierno institucional si, al fin y al cabo, hasta la esclavitud misma fue durante siglos una institución legal paradigmática, sino ‘la’ institución?”.

Y ensaya una respuesta posible, apelando a que la clave está en la virtud de los miembros que las componen: “Decir que algo sea institucional no asegura que, además, sea moral. La clave parece ser, entonces, la virtud, que es la otra cara de las instituciones y la otra gran preocupación del republicanismo”.

Política, industria y agroproducción: el desafío de la sustentabilidad

El cuidado del ambiente fue el eje central de la Mesa “Medioambiente y Sociedad” en el VI Encuentro de Políticas Académicas y Científico Tecnológicas desarrollado en la UNNOBA. En diálogo con El Universitario los especialistas que disertaron sobre política, industria y agroproducción coincidieron en la necesidad de establecer políticas de largo plazo que aseguren el desarrollo sustentable. “Las políticas en este terreno tienen que tener el espíritu de la Ley General del Ambiente que nunca se puso en práctica”, afirmó Pablo Quiroga, licenciado en Ecología y primer disertante de la Mesa.

El cuidado del ambiente fue el eje central de la Mesa “Medioambiente y Sociedad” en el VI Encuentro de Políticas Académicas y Científico Tecnológicas desarrollado en la UNNOBA. En diálogo con El Universitario los especialistas que disertaron sobre política, industria y agroproducción coincidieron en la necesidad de establecer políticas de largo plazo que aseguren el desarrollo sustentable. “Las políticas en este terreno tienen que tener el espíritu de la Ley General del Ambiente que nunca se puso en práctica”, afirmó Pablo Quiroga, licenciado en Ecología y primer disertante de la Mesa.

Así, Quiroga puso el foco en el ordenamiento territorial y en una serie de leyes, entre ellas las de suelo, bosques, glaciares e inversiones mineras, y exhortó a establecer nuevos lineamientos para la resolución de problemas actuales, tales como la extensión de la frontera agrícola o la desaparición de bosques nativos.

También se refirió a problemáticas “más urbanas” como la definición de los comités de cuenca y la discusión sobre el uso de agroquímicos. “Son temas que merecen un debate serio y es cierto que algunas decisiones son complejas en el contexto actual”, consideró.

Quiroga sostuvo que desde la recuperación democrática no se ha transformado la agenda ambiental en el país. “Lo que ha ocurrido es que se han incluido nuevas cuestiones y se ha avanzado en la institucionalidad”, añadió.

En esta línea subrayó: “Lo nuevo es la conflictividad ambiental. Antes el protagonista de la política era el Estado y hoy hay muchos actores que intervienen. Lo que está fallando es la interrelación y esto se evidencia en los fracasos ambientales”. En este punto opinó que hay que crear nuevos instrumentos que faciliten el vínculo entre la sociedad, el Estado y las políticas, además de otorgar a las comunidades locales “poder de decisión en la política ambiental”.

La industria y sus retos

El ingeniero Federico Paloma, por su parte, habló de la tarea que le cabe a la industria en su relación con el ambiente. “En los últimos cien años la evolución ha sido favorable y las industrias saben que ya no son bienvenidas en todos lados, que hay estándares que deben respetar”, describió.

“En la actualidad ninguna empresa global consigue financiamiento si no cumple con determinados parámetros”, afirmó. Sin embargo, se mostró preocupado porque algunos Estados no están en condiciones de ejercer el poder de policía que requeriría cumplir con las políticas ambientales: “Allí es donde cada empresa juega su responsabilidad y ética”.

Al respecto, visualizó la potencialidad que tiene la vinculación de la industria con las universidades ya que, a excepción de las grandes empresas innovadoras, “las industrias, en general, no tienen sus núcleos propios de ciencia y tecnología y buscan en los claustros universitarios recursos humanos, información y una alianza para futuros desarrollos”.

El agro y las buenas prácticas

Por su parte, el ingeniero agrónomo Carlos Sosa, docente de la UNNOBA, se refirió al impacto de las actividades agropecuarias en el ambiente y destacó que “el hombre ha aumentado su presencia en la tierra y esto se nota en los sistemas de producción”.

“El desafío es que las actividades agropecuarias sirvan para satisfacer la demanda de alimentos en el mundo y, a su vez, puedan ser sustentables para las generaciones futuras”, sintetizó.

Sosa consideró que, aunque son factibles las prácticas sustentables, la solución reside más en la implementación de políticas que en la implementación de técnicas específicas: “Si uno analiza la zona núcleo, hay una influencia del cultivo de soja y esto no es sustentable porque está deteriorando la calidad del suelo. Sin embargo, para revertir esto es necesario cambiar las políticas y las regulaciones”. En este punto señaló que el productor agropecuario se muestra abierto a implementar buenas prácticas agrícolas: “El productor es conciente pero necesita un marco que le permita salir del monocultivo”.

En coincidencia con los otros especialistas, puso la mirada en las universidades y las consideró “ejes rectores de la actividad económica hacia el beneficio total de la comunidad”. “No pueden ser los mercados los que determinen libremente qué se produce y cómo. Como es en las universidades donde se genera el conocimiento, creo que tienen mucho que aportar en la discusión de políticas para el desarrollo sustentable”, resaltó.

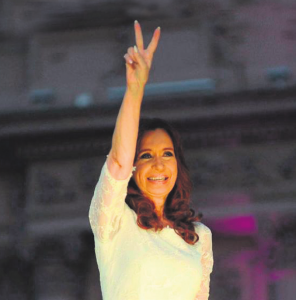

Más democracia

Por el doctor Guillermo R. Tamarit

Por el doctor Guillermo R. Tamarit

@RectorUNNOBA

El gran historiador del siglo XX, Eric Hobsbawn, plantea “que se puede gobernar contra todo el pueblo por algún tiempo, y contra una parte del pueblo todo el tiempo, pero no contra todo el pueblo todo el tiempo”. Esta afirmación no es ni más ni menos que la constatación de que a través del siglo XX se expandió el sistema democrático en el mundo, como nunca antes en la historia.

Nuestro país atravesó el siglo con suerte dispar, y sólo en el final (en el año 1983), y de la mano del Presidente Raúl Alfonsín, logró el desarrollo continuo de su modelo democrático.

En este turno electoral, con balotaje incluido, los ciudadanos votaron por la alternancia entre quienes compitieron por ejercer el mandato en el Poder Ejecutivo Nacional. Y es la alternancia en el poder una de las características posibles de los sistemas democráticos.

La alternancia en sí misma no resulta una virtud, sin embargo abre las expectativas para profundizar el conjunto de políticas correctas, corregir aquellas que no lograron los resultados esperados, así como presentar nuevas iniciativas.

Por lo que la Argentina que viene será bastante parecida a la actual. Las principales políticas e improntas que el gobierno saliente ha desarrollado, continuarán, y veremos cambios en aquellas políticas en las que los ciudadanos expresaron con toda claridad una voluntad de cambio: la política exterior, la políticas institucionales (rol del Poder Legislativo y Judicial), aspectos de la política económica, de seguridad y lucha contra la corrupción, entre otras.

Hay discusiones en torno al lugar de la entrega de los atributos del Poder Ejecutivo (banda y bastón), que cuesta creer que estén sucediendo, pero resulta revelador respecto de los posicionamientos que surgen a partir de ese debate. Aquellos que se comporten como fanáticos quedarán en los márgenes. Decir que lo hecho por el gobierno que se va no admite críticas y todo lo que viene será desastroso, es equivalente a no rescatar nada de lo logrado y brindar un cheque en blanco a quienes asumieron el 10 de diciembre.

La democracia es bastante más compleja que apostar a la infalibilidad de dirigentes providenciales, y también se encuentra alejada de la épica y los mesianismos.

La democracia es diálogo y consenso. Requiere de un esfuerzo continuado para procesar las diferencias, a la vez que cada persona o colectivo social mantiene su identidad. Para ello el sistema de convivencia y el imperio de la ley resultan cruciales, junto al conjunto de derechos y obligaciones, sumados a los bienes sustanciales como salud, educación, trabajo, seguridad y coberturas sociales.

A todo esto, sin lograr penetrar en la discusión pública, el observatorio social de la Universidad Católica Argentina acaba de publicar que en el país hay 2,5 millones de niños que sufren déficit de alimentación, lo que representa el 21,2% de la población de hasta 17 años.

Si ponemos en perspectiva la discusión de la banda y el bastón y la dura realidad de la nutrición de nuestros niños, veremos la formidable tarea que aún tiene por delante nuestra joven democracia.

“El movimiento cooperativo se siente parte de la comunidad”

Patricio Díaz es secretario de Relaciones Institucionales de la Comisión de Asociados de Credicoop Junín. Afirma que la Cátedra Libre de Cooperativismo y Economía Social “intenta visibilizar actores y vectores de desarrollo, dar la discusión sobre la importancia del consumo responsable y, sobre todo, instalar que la economía social se amplió”.

Patricio Díaz es secretario de Relaciones Institucionales de la Comisión de Asociados de Credicoop Junín. Afirma que la Cátedra Libre de Cooperativismo y Economía Social “intenta visibilizar actores y vectores de desarrollo, dar la discusión sobre la importancia del consumo responsable y, sobre todo, instalar que la economía social se amplió”.

-¿Qué características tiene la “economía social”, una idea quizás no tan difundida?

-Desde los inicios del término, la economía social era un sinónimo de cooperativismo. Ahora la idea se ha ampliado y alojado a otros actores que han encontrado otros modos de organización del trabajo para salir de la crisis: microemprendimientos personales, familiares, asociativos, barriales, huertas comunitarias, ferias autogestivas. Todos esos actores antes no existían porque el empleo fue casi la única forma de trabajo en Argentina, y este país fue el que más empleo tuvo en América Latina. Debido a la crisis que generó el neoliberalismo nos enteramos que el empleo no era la única forma de trabajo. Así aparece con fuerza lo autogestivo, asociativo y comunitario... con lo cual el concepto se ha complejizado y diversificado.

-¿Cuáles son los principios que rigen al cooperativismo?

-Debe haber una libertad para ingresar a la cooperativa; los socios tienen que formar parte de la gestión económica y poder decidir sobre ella; debe haber una integración entre las cooperativas, es decir que se tienda a intercambiar bienes y servicios entre ellas; y hay un principio que es la preocupación por la comunidad. El movimiento cooperativo se siente parte de la comunidad a la que pertenece y cree que su éxito tiene que ver con el entorno, con devolver parte del éxito logrado.

-Es decir que el beneficio no deviene, para ustedes, del simple despliegue del egoísmo individual, como plateara hace tiempo el fundador del liberalismo económico.

-Por supuesto. La cooperativa son dos cosas: una empresa y un grupo de personas. Tiene que mantenerse equilibrada. Si la cooperativa funciona bien como empresa y es eficiente, pero no tiene gestión democrática de los socios, cae en el vicio de convertirse en una empresa tradicional. Es el vicio que nosotros denominamos como “gerentismo”, el gerente se apropia y decide todo. La otra cuestión es el asambleismo permanente, si sometemos todas las decisiones a una compulsa hacemos lento el proceso de la empresa. Hay que lograr desarrollar una empresa eficiente con una democracia interna: si se cumplen las dos condiciones, hay una cooperativa.

-Hay empresas que se sienten más cómodas en un lado o en el otro de esos dos ejes, ¿puede ser?

-Hay empresas que se sienten más cómodas en un lado o en el otro de esos dos ejes, ¿puede ser?

-Es así, hay dos vertientes en el cooperativismo. Una de ellas piensa que la cooperativa principalmente tiene que satisfacer a sus socios. Por ejemplo, si una cooperativa de agua logra que todos los socios del pueblo tengan agua potable, entonces está cumplido el objetivo. Otra tendencia, que es la rama minoritaria en la que estamos nosotros, plantea que eso no es suficiente, que la cooperativa tiene que satisfacer a sus socios con buenos servicios, pero además tiene que ser un actor de transformación social.

-Tanto para las cooperativas como los emprendimientos generalizados de la economía social, las instancias de comercialización y consumo constituyen un cuello de botella. ¿Qué nos podés contar de las “redes de consumo” y del “consumo responsable”?

-Es significativo que la primera experiencia cooperativa fue una cooperativa de consumo en 1844, en la que se vendía pan. En Argentina la comercialización está concentrada, y no sólo eso: las grandes marcas se jactan de estar cartelizadas, hacen publicidad con todo su alcance para que el consumidor diga ‘mirá qué grandes que son’. Lo que decimos desde el movimiento de la economía social es que hay que tratar de imponer un consumo responsable. Como ciudadanos elegimos cada dos años, pero como consumidores elegimos todos los días cuando compramos. Hay que preguntarse cuando compramos, a quién le compramos y a qué modo de gestión y producción le compramos.