La tecnología y el desarrollo del país

A lo largo de estos doscientos años de historia argentina los cambios sociales, culturales, educacionales, políticos y económicos han sido significativos. La creación y el desarrollo de la tecnología acompañó todos esos movimientos e impactó en la vida cotidiana de los argentinos. El Universitario habló con docentes de la Escuela de Tecnología para comprender este proceso.

A lo largo de estos doscientos años de historia argentina los cambios sociales, culturales, educacionales, políticos y económicos han sido significativos. La creación y el desarrollo de la tecnología acompañó todos esos movimientos e impactó en la vida cotidiana de los argentinos. El Universitario habló con docentes de la Escuela de Tecnología para comprender este proceso.

Mónica Sarobe, secretaria Académica de la Escuela, resaltó que la Revolución Industrial del siglo XVIII marcó el camino que se gestó luego con la emergencia de ciencias como la ingeniería, el diseño y la informática. Los avances más importantes, en ese sentido, se dieron a partir del siglo XIX.

La ingeniería y el desarrollo

El ingeniero Luis Lima, actual director del Laboratorio de Ensayos de Materiales y Estructuras (LEMEJ), consideró que la llegada del ferrocarril fue uno de los hechos más relevantes de la ingeniería en el país. “Fue una de las redes viales por habitante más importantes del mundo, aunque le haya faltado una planificación adecuada para evitar que todas las líneas formaran un embudo sobre Buenos Aires”.

“La ingeniería con fundamento nace con la aparición de la resistencia de materiales y los cálculos matemáticos”, sostuvo Luis Lima. La resistencia de materiales es una disciplina de la ingeniería que estudia la mecánica de elementos sólidos deformables. Es la capacidad que tienen esos elementos para resistir esfuerzos y fuerzas aplicadas sin romperse, adquirir deformaciones permanentes o deteriorarse. “Los modelos matemáticos permiten a los ingenieros saber si una construcción puede, por ejemplo, soportar vientos mayores a 100 km/h”, puntualizó Lima, quien es Profesor Emérito de la UNNOBA.

Para el docente y guardasellos de la Universidad, Augusto Huergo es el profesional que tuvo mayor incidencia en la ingeniería del país. Fue el primer ingeniero con título universitario en Argentina y el encargado de realizar las obras de los primeros muelles del puerto de Buenos Aires. Realizó proyectos de ingeniería vinculados a la canalización de los ríos Tercero, Cuarto y Quinto para aumentar el caudal del Salado. Sus principales inquietudes apuntaban a facilitar la navegación en el interior del país y, en esa dirección, realizó los estudios que se utilizaron para canalizar el Río Bermejo, diseñó un canal de navegación de Córdoba a Río Paraná y obras portuarias en Asunción.

María José Castillo, docente del área Estrutura y Materiales, diferencia la ingeniería experimental de la científica: “Si definimos la ingeniería, que es el ingenio que uno tiene para desarrollar, avanzar, modificar, crear y transformar, eso tiene lugar desde los inicios de la civilización. Ahora, cuando se introduce la ciencia como disciplina es el momento en que nosotros hablamos de ingeniería como tal: cuando se empieza a estudiarla y analizarla desde un punto científico. Ocurre cuando los científicos empiezan a descubrir que hay una relación entre la estructura interna del material y sus propiedades mecánicas. Antes era prueba y error. No se trabajaba con métodos científicos”.

La docente opinó que existen momentos históricos, como las guerras, que generan impulsos: “Un claro ejemplo de esto es que con el lanzamiento del cañón nace un proceso de soldadura. Se vio que en el lanzamiento quedaban adheridos ciertos materiales de acero y surgió así lo que se llamó proceso de soldadura por explosión”.

Por su parte, Miguel Tortoriello, docente de la carrera de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Industrial de la UNNOBA, sostuvo: “En ingeniería los materiales han ido evolucionando permanentemente y se han ido marcando eras, tales como la edad de piedra, de bronce y de hierro”.

Tortoriello habló también de la explosión de la tecnología hacia el siglo XX. “Hay que destacar que a principios de ese siglo no había automóviles, para la segunda mitad se habían creado los aviones y en 1969 el hombre llega a la luna, por lo que además de lo que esos inventos significan, la velocidad de los avances es sumamente relevante. Todos estos desarrollos influyen también en la ingeniería argentina”, subrayó el profesor.

La llegada de Clementina

“De la informática como ciencia en sí no se puede hablar hasta 1950. Es a partir de esa década que se empieza a definir la informática como tal. Antes había, por ejemplo, calculistas científicos pero no informáticos. Informática no tenía entidad como tal, tenía una pata en la criptografía, en la teoría matemática, otra en la electrónica y otra en la lógica”, sostuvo el licenciado Javier Charne.

El docente además coincidió con sus pares de ingeniería en cuanto a que las guerras han incidido en el avance tecnológico. “Los avances tecnológicos cuestan mucho dinero y, en la mayoría de los casos, ese dinero los países lo invierten para defensa y luego ese invento es utilizado en el área civil, educativa o universitaria, pero no como primer fin”, subrayó Charne, docente de la UNNOBA.

Como ejemplo citó la llegada de Internet, que se desprende de ARPANET, una red de computadoras creada por el departamento de Defensa de Estados Unidos para utilizarla como medio de comunicación entre los diferentes organismos del Estado. Con el correr de los años repercutió en lo que hoy se conoce como Internet e impactó de manera radical en todos los ámbitos de la vida cotidiana. “Pero la inversión inicial no es para investigación ni para educación, sino para defendernos”, aclaró.

En Argentina la llegada de Clementina fue uno de los sucesos más destacados para la evolución de la informática. “Así se llamaba la primera computadora que llegó al país, traída por la Universidad de Buenos Aires”, contó el docente del área de Redes, Arquitectura y Sistemas Operativos.

Para Charne, la llegada de Clementina significó un aporte fundamental a la informática. “Sin una computadora el aprendizaje era muy teórico, por lo que para los estudiantes contar con este equipamiento fue determinante”, especificó. Dijo también: “Que la UBA tuviera esta computadora fue una decisión política, fue una inversión que generó investigación y a raíz de eso se comenzó a generar conocimiento”.

“A lo largo de estos doscientos años hubo una velocidad de desarrollo tecnológico durante los primeros 100 años, otra los otros 50 siguientes y, dentro de los últimos 50 años los últimos 15 fueron extremadamente más veloces”, expresó. No obstante, aclaró: “La aceleración de los últimos años deviene de las creaciones e invenciones tecnológicas anteriores”.

Es en la década del ochenta cuando comienzan a llegar las primeras microcomputadoras, que se enchufaban al televisor para empezar a programar. “Esas computadoras tenían 16 k de memoria, en la actualidad un celular tiene 4 millones de k”, comparó.

En tanto, en la década del noventa las computadoras empezaron a instalarse paulatinamente en las escuelas y ya en el año 2000 esta tecnología se masifica.

Transversalidad y especialidad

Javier Charne analizó junto a los docentes de ingeniería Tortoriello y Castillo la vinculación entre las distintas disciplinas tecnológicas. “Hubo una evolución desde un saber enciclopédico, donde se sabía un poco de todo. En cambio, ahora es necesario ir especializándose en un área”, resaltó.

Por su parte, Tortoriello destacó que la aceleración y la transversalidad tecnológica generaron que todas las ciencias se nutran entre sí. “La revolución informática y electrónica provienen del descubrimiento de un material cerámico que es el silicio mono cristalino, un material moderno que permite iniciar la era de la informática”, argumentó el docente.

En tanto, Castillo explicó que la ingeniería además requiere de los inventos tecnológicos de la informática: “Por ejemplo, el surgimiento de los nanomateriales. En este siglo se comenzó a utilizar un microscopio electrónico que permite manipular materiales de dimensiones atómicas. Es con el uso de este microscopio electrónico que surge la nanotecnología como una ciencia independiente y transversal a todas las ciencias”.

CRES 2018 y el Centenario de la Reforma Universitaria

En 2018 se cumplen cien años de un hecho significativo para la historia de las universidades latinoamericanas: la Reforma Universitaria. Este acontecimiento coincide con la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES 2018), la cual se realizará en la Universidad Nacional de Córdoba.

El rector Guillermo Tamarit, quien además se desempeña como presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), destacó que “Córdoba, gesta de la Reforma Universitaria, es el lugar más apropiado para celebrar el centenario”. Más de 5000 representantes de todos los países latinoamericanos estarán en los debates de la CRES 2018.

Por su parte, Albor Cantard, Secretario de Políticas Universitarias, remarcó: “Es el evento más importante de educación superior de América Latina y el Caribe, y tiene lugar cada diez años”.

El rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Hugo Juri, consideró que se trata de un encuentro en el que se discuten políticas universitarias. “La región latinoamerica es clave, ya que otras regiones del subdesarrollo han estado alineadas con Europa o Estados Unidos. Y América Latina ha sentado su posición, por ejemplo, en que la educación superior es un bien social y no individual”, expresó.

CRES 2018 será una oportunidad para recordar y debatir el legado de la Reforma Universitaria, un movimiento impulsado originalmente por estudiantes, que se inició en Córdoba y se extendió luego a las demás universidades del país y de América Latina. Los principios reformistas contemplan la autonomía universitaria, el cogobierno, la extensión universitaria, los concursos de oposición, entre otros.

El campo en 200 años de historia: hitos, evolución y el desafío de la sustentabilidad

La actividad agrícola-ganadera ha experimentado en 200 años de historia un desarrollo signado por la evolución de los sistemas productivos. Las formas de manejo fueron transformándose a partir de la incorporación de tecnología y el desarrollo de la genética hasta llegar a un presente en el que se impone agregar valor a la producción y adoptar principios amigables con el ambiente para que el crecimiento no vaya en desmedro de la sustentabilidad.

La actividad agrícola-ganadera ha experimentado en 200 años de historia un desarrollo signado por la evolución de los sistemas productivos. Las formas de manejo fueron transformándose a partir de la incorporación de tecnología y el desarrollo de la genética hasta llegar a un presente en el que se impone agregar valor a la producción y adoptar principios amigables con el ambiente para que el crecimiento no vaya en desmedro de la sustentabilidad.

Para esta edición de El Universitario tres docentes de la UNNOBA describieron los principales hitos que marcaron la evolución de la actividad y analizaron algunas de las acciones que deberían tomarse para hacerla sostenible.

El ingeniero agrónomo Guillermo Eyherabide, profesor de la Licenciatura en Genética de la UNNOBA, recordó que en Argentina los primeros estudios agronómicos son de finales de 1880 y desde entonces “la producción agropecuaria no ha dejado de crecer”. El especialista marcó el surgimiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en 1956 como un hito que aportó un carácter de red a la investigación y consideró fundacional esta etapa, especialmente en lo referido a los desarrollos genéticos. También destacó la labor pionera de las primeras empresas que desarrollaron variedades que dieron paso a la industria semillera. Recordó que en la década de 1950 la producción agropecuaria se industrializó con el consiguiente proceso de agregado de valor.

“Han habido puntos de inflexión en la interacción de lo genético con el manejo del cultivo y uno de ellos fue el desarrollo de la siembra directa”, remarcó. Y sostuvo que la genética, los paquetes de manejo, la incorporación de insumos y las prácticas conservacionistas hicieron posible “el salto productivo actual”.

Como contracara, observó con preocupación que el aumento del monocultivo de soja y la simplificación de los paquetes productivos se transformaron en una amenaza para la sustentabilidad. “Hay que volver a los principios agronómicos básicos de rotación de cultivos, fertilización y manejo integrado de plagas, acompañados por la genética”, consideró.

“El crecimiento de la población mundial exige aumentar la producción, pero esto no puede hacerse de cualquier manera. No se trata de volver a ser ‘el granero del mundo’, sino ‘la góndola del mundo’ y para ello se requiere de la interdisciplina porque la agronomía, la genética y las necesidades de la industria agroalimentaria van de la mano”, sostuvo.

El ingeniero agrónomo Jorge Omar Scheneiter, docente de Forrajicultura de la carrera de Agronomía de la UNNOBA, recordó que los vacunos y lanares ingresaron al país con los primeros conquistadores. “A principios del siglo XVIII su uso se restringía a cazar ganado cimarrón para obtener el cuero y el cebo y, con la aparición de los primeros saladeros, surgió el tratamiento de la carne con sal y la exportación a Europa, allá por 1815. Por esa época ingresaron las principales razas británicas para mejorar la calidad de la carne”, relató.

“Un hito significativo se dio en 1845 con la aparición del alambrado, que posibilitó delimitar los espacios destinados a la ganadería y la agricultura dentro de un mismo predio. Con la llamada Conquista del Desierto se expandió la frontera productiva”, señaló.

El docente también mencionó que la introducción de molinos de viento, a fines del siglo XIX, posibilitó el acceso al agua para los animales. “Hasta ese momento estaba restringida a las fuentes de agua natural”, destacó.

Asimismo, recordó que en 1890 se instaló el primer frigorífico de origen inglés, River Plate, y en 1910 llegaron los americanos, con Swift, lo que dio lugar a la puja entre Gran Bretaña y Estados Unidos por el control de la carne.

Fue alrededor de 1950 cuando se consolidó la industria frigorífica. “A la par de ello comenzaron a mejorar las pasturas y aparecieron los primeros cultivares nacionales de especies forrajeras”, añadió Scheneiter.

La fiebre aftosa fue uno de los problemas que debió enfrentar la producción ganadera nacional. En 1900 dejó de exportarse ganado en pie a Europa, recién en la década de 1970 esta enfermedad comenzó a tratarse y fue en 2007 cuando el país fue declarado libre de aftosa con vacunación.

A su juicio, el gran cambio apareció en la década de 1990 con la difusión del feedlot y en 2000 con el uso generalizado de forrajes conservados. “La aparición del engorde a corral representó otro avance, porque las mejores tierras comenzaron a usarse para la agricultura y la ganadería debió adaptarse, al ser desplazada a suelos de menor calidad”.

De cara al futuro, observó que la actividad ganadera marcha hacia “un tratamiento más empresarial” porque ha habido transformaciones estructurales del sector rural. “La gente ha emigrado del campo, muchos establecimientos perdieron la infraestructura ganadera, escasea la mano de obra idónea y las generaciones más jóvenes buscan alternativas de vida diferentes”, planteó.

Asimismo entendió que la ganadería regional debe mejorar la eficiencia de los procesos, ya que se produce cerca de cursos de agua y poblados, donde algunas prácticas pueden ser contaminantes. “A medida que la sociedad madure en su conciencia ambiental, los sistemas productivos van a tener que estar más regulados”, opinó.

Sobre la calidad del suelo

El docente de Conservación y Planificación del Uso de la Tierra de la carrera de Agronomía, ingeniero agrónomo Manuel Ferrari, describió la evolución que ha tenido la calidad de los suelos pampeanos. Destacó que las condiciones naturales son “excepcionales”, aunque alertó respecto de la pérdida de materia orgánica: “Originalmente los suelos tenían de un 5 a 6 por ciento de materia orgánica y hoy solo en pocos lotes se llega al 3 por ciento”.

“Recién a fines del siglo XIX la tierra comenzó a utilizarse para la agricultura y hasta la década del 30 y del 40 no se fertilizaba, se recogían los frutos y se quemaban rastrojos. El tipo e intensidad del laboreo hizo caer sensiblemente la calidad del suelo y cuando se tomó conciencia de esto, se iniciaron labranzas conservacionistas. Fue a partir de la década del 50, las rotaciones mixtas agrícola-ganaderas dieron lugar a un sistema sustentable”, describió.

“En la década del 70 y el 80, con el avance de la agriculturización se agudizó el deterioro y la aparición de la siembra directa consiguió revertir este proceso a partir de la adopción de nuevas pautas de manejo”, remarcó. Sin embargo, Ferrari advirtió que “el avance del monocultivo generó un retroceso porque significó un desbalance importante en la rotación, una práctica muy beneficiosa para la calidad del suelo”.

Al respecto, analizó algunas variables que influyeron en este proceso: “En la actualidad, el productor que alquila un campo no tiene la seguridad de tenerlo al año siguiente, entonces por lo general no se preocupa por la rotación ni introduce mejoras en el suelo, como niveles adecuados de fertilización”.

En este sentido, insistió en tomar conciencia colectiva porque “cuando hablamos de calidad del suelo, lo que está en juego es el porvenir y la fuente de riquezas de toda la región”.

Rolando Rivera Pomar: “No hay límites para el avance científico”

El doctor Rolando Rivera Pomar, docente e investigador de la UNNOBA, hizo referencia a los avances científicos que marcaron hitos en el campo de la genética y describió un escenario en el que no avizora límites.

Aunque reconoció que en el señalamiento de los principales acontecimientos que marcaron la historia siempre existe “una cuota de subjetividad”, sostuvo que hay hechos que generaron transformaciones que contribuyeron al desarrollo de la investigación científica en grados “inimaginables para los hombres de la Independencia”.

“Marcaron un hito las leyes de la genética, publicadas por Gregor Mendel en 1865, que siguen vigentes en la actualidad. Aunque no relacionado inicialmente con la genética, otro hito fue la teoría de la evolución, hace ya casi 160 años”, indicó Rivera Pomar.

En la misma línea, mencionó que otro de los hechos científicos importantes ocurrió en 1943, cuando se demostró que el material genético de un organismo es el ADN. “Más tarde, en 1953 se determinó su estructura”, añadió.

“Otro evento importante se dio en el año 2000 cuando se conoció el primer borrador del genoma humano”, refirió el investigador.

La historia marcó otro hito reciente, cuando se consiguió editar genomas, “una técnica que permite modificar fácilmente el genoma de cualquier organismo sin necesidad de hacer transgénicos, simplemente cambiando letras del propio código genético”.

En el terreno de posibles aplicaciones, ejemplificó: “Supongamos que alguien tiene una enfermedad genética que afecta la producción de las células de la sangre. Lo que se hace normalmente es transplantar médula ósea de un donante sano e introducirla en el paciente para revertir su enfermedad. Con la técnica de edición del genoma se modificarían las células de la médula del mismo paciente para reimplantarlas”.

A juicio del investigador “son cuestiones verdaderamente revolucionarias” y abren la posibilidad de creación de “organismos nuevos”, a partir de diseñar una secuencia de ADN, sintetizarla químicamente e introducirla a una célula a la que le se le eliminó el ADN propio.

“Ya se han sintetizado genomas de virus, bacterias y hasta cromosomas. Ahora está en discusión sintetizar un genoma humano, introducirlo en el óvulo de un donante y obtener un organismo cuyo ADN es sintético, algo que parece de ciencia ficción. No hay límites previsibles para el avance científico”, agregó.

En relación al aspecto ético, señaló que siempre hubo debates de esta naturaleza, pero “a la larga se impone la ciencia”.

“Los hombres de la Independencia en Tucumán jamás imaginaron lo que iba a ocurrir 200 años después. Nosotros tampoco. El futuro es impredecible”, resaltó.

Rivera Pomar valoró el rol que han tenido las instituciones públicas en la generación del conocimiento y hacia el futuro opinó que “señalarán el camino quienes tengan los recursos para impulsar las investigaciones”.

En relación al posicionamiento de Argentina, se mostró cauto al señalar: “Aunque tenemos enormes potencialidades, existen limitaciones en términos de recursos. Quizás debamos buscar nichos desde los cuales trabajar”.

200 años de políticas económicas argentinas, entre ilusiones y desencantos

“Podremos acordar o no en los éxitos y fracasos, en las causas y consecuencias, pero todos coincidiremos en que estos doscientos años no han sido ni monótonos ni aburridos”, sintetiza sonriente el contador Marcelo Storani, secretario Académico de la Escuela de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNNOBA, al hacer una evaluación sobre el desarrollo de las políticas económicas argentinas desde 1816 hasta nuestros días.

“Podremos acordar o no en los éxitos y fracasos, en las causas y consecuencias, pero todos coincidiremos en que estos doscientos años no han sido ni monótonos ni aburridos”, sintetiza sonriente el contador Marcelo Storani, secretario Académico de la Escuela de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNNOBA, al hacer una evaluación sobre el desarrollo de las políticas económicas argentinas desde 1816 hasta nuestros días.

Para abordar el análisis, Storani, junto con el contador Fabián Bengochea, director del Departamento de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la UNNOBA, se ven obligados a diferenciar determinadas etapas.

De esta manera, explican que a partir de 1810 “una serie casi interminable de luchas civiles e internacionales postergó cualquier intento de progreso económico sólido durante varias décadas”.

Recién en 1853 “se consiguió una Constitución aceptada por las provincias”, aunque “la incorporación de la poderosa Buenos Aires y su Aduana, generadora de casi el 70% de los recursos con que se financiaba el erario público por aquella época, se consumó sólo a comienzos de la década de 1860”. Así y todo, “la organización nacional se prolongó hasta 1880, después de dos décadas todavía plagadas de conflictos”.

La llamada “generación del progreso” abarcó el período comprendido entre 1880 y 1914. “En dicha época –cuenta Storani– había que llenar el desierto, y se necesitó de inmigración y capitales. Para eso Argentina contaba con la ventaja geográfica de interminables llanuras, la pampa húmeda, asociada a las actividades productivas por excelencia: la ganadería y la agricultura”.

Hasta la década de 1870, la ganadería extensiva era la actividad más importante de la zona pampeana, pero a partir de allí, “el trigo fue el símbolo de la revolución agrícola argentina”. Así fue como el país se ganó el título de “granero del mundo” durante el período 1914-1929. “En 1915 las exportaciones duplicaban a las importaciones y hacia 1929 el ingreso per cápita de Argentina superaba a Estados Unidos y Canadá”, remarca Bengochea.

Fue entonces “el inicio de la larga noche argentina”, de acuerdo a la definición de Storani: “La crisis del 30 afectaba la economía mundial, y en nuestro país era derrocado Hipólito Yrigoyen. El colapso del comercio mundial provocado por la Gran Depresión afectó severamente las posibilidades de importaciones del país”.

Durante el período 1949/1958 los analistas dan cuenta de dos momentos bien diferenciados: en el primero de ellos, que abarca hasta el año 1952, se buscó mantener salarios reales crecientes y hacer foco en el consumo interno como motor de la economía; mientras que a partir de 1952 “comienzan a implementarse políticas económicas tendientes a controlar el gasto público y recuperar niveles de superávit comercial [cuando los ingresos por las exportaciones superan a los egresos por las importaciones]”.

Storani y Bengochea remarcan que entre los años 1958 y 1963 se dio en el país “lo que podría llamarse la instalación del primer gobierno con tintes desarrollistas en su concepción económica”, bajo la presidencia de Arturo Frondizi. El desarrollismo, como corriente surgida en los países subdesarrollados, sostenía que el Estado debía impulsar la industrialización para alcanzar una situación de desarrollo autónomo. “No hubo ningún otro período del siglo en el que el ingreso per cápita aumentara un 60% en quince años, que es lo que ocurrió en Argentina entre 1959 y 1974”, enfatiza Storani.

Para los docentes, “la historia vivida por la generación que hoy bordea los 50 años está marcada por cuatro catástrofes económicas: el Rodrigazo (1975), el desmoronamiento del tipo de cambio en los años 1981/1982, la hiperinflación del período 1989/1991, y la crisis de 2001”.

Luego, Néstor Kirchner, que asumió la presidencia en 2003, se vio “beneficiado por un período de precios récord de las materias primas, en especial la soja, que le permitió sacar al país de uno de sus peores momentos históricos”.

La llegada al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner dio inicio “a una etapa muy diferente del kirchnerismo, marcada por conflictos con el campo, un sector de la prensa, la Iglesia y el sindicalismo no oficialista, entre otros”.

Storani considera que “para bien o para mal, la ‘década K’ marcó al país y dejó su huella en casi todos los ámbitos de la Nación”.

Así se arribó a la gestión actual, que comenzó con “un sinceramiento de las variables de la economía, fundamentalmente del tipo de cambio”, acompañado por “un inusitado ajuste de tarifas públicas, cuyas consecuencias se están tratando de evaluar hoy en día, aunque ningún pronóstico resulta muy alentador”.

A modo de conclusión, Storani señala: “Así nos fuimos construyendo a lo largo de nuestra existencia. Con marchas y contramarchas. Desde el ‘La vida por...’ al ‘que se vayan todos’. Y es en este escenario que debemos encontrarnos, no para pelear sino para debatir, no para descalificar y sí para acordar, no para destruir, sí para sumar. Debemos ser concientes de que la patria es una construcción colectiva. Nadie se salva solo. Somos una sociedad. Falta que nos comportemos como tal”.

Independencia y educación

Por el doctor Guillermo R. Tamarit

Por el doctor Guillermo R. Tamarit

@RectorUNNOBA

Los 200 años de nuestra joven Argentina son la oportunidad para la evocación y el desafío entre aquello que, como legado, recogemos de la declaración de Independencia de las Provincias Unidas de América del Sud, su desarrollo, nuestro presente y su futuro.

Por estos días los análisis son variados y plurales, en nuestro caso elegimos aquello que nos concierne en forma más cercana, la relación entre independencia y educación, un balance y perspectiva entre estos términos.

La independencia refiere a dimensiones colectivas de pueblos y países, pero también a la dimensión individual. Y señalamos una vez más la indisoluble relación entre la autonomía individual y la ciudadana. Cuando la mitad de nuestros jóvenes no terminan el nivel educativo secundario y con ello pierden las posibilidades al acceso de bienes materiales y simbólicos indispensables para actuar por sí mismos, de acuerdo a sus intereses, a sus expectativas y a sus sueños, y por ello, encuentran limitaciones para su aporte al desarrollo de la sociedad, vemos la íntima relación que existe entre las dimensiones individuales y las colectivas.

Tanto la libertad como la independencia, individual y colectiva, no son condiciones inherentes al ser humano, sino logros de la integración social y de las luchas de los pueblos. A partir de ellas construimos ciudadanía basada en valores morales que compartimos como sociedad y que construimos a partir de reglas, es decir, a partir de la ley.

Y es en la medida en que cada argentino logra desarrollarse como ciudadano, en el pleno ejercicio de sus derechos, que podemos señalar la vigencia de la independencia de nuestro país. En esta relación la educación se estatuye como un pilar indispensable, para pensar la independencia.

Domingo Faustino Sarmiento lo expresaba con toda claridad:

...un padre pobre no puede ser responsable de la educación de sus hijos; pero la sociedad en masa tiene interés vital en asegurarse que todos los individuos que han de venir con el tiempo a formar la Nación, hayan por la educación recibida en su infancia, preparádose suficientemente para desempeñar las funciones sociales a que serán llamados. El poder, la riqueza y la fuerza de una Nación dependen de la capacidad industrial, moral, e intelectual de los individuos que la componen; y la educación pública no debe tener otro fin que el aumentar estas fuerzas de producción, de acción y de dirección, aumentando cada vez más el número de individuos que la posean. La dignidad del Estado, la gloria de una Nación no pueden ya cifrarse, pues, sino en la dignidad de condición de sus súbditos; y esta dignidad no puede obtenerse, sino elevando el carácter moral, desarrollando la inteligencia, y predisponiéndola a la acción ordenada y legítima de todas las facultades del hombre.

Nuestra generación tiene el desafío de, a la vez que incorporar a los sectores de pobreza estructural a niveles de acceso a derechos básicos indispensables, construir los incentivos para que el esfuerzo de estudiar se vuelva a constituir en una herramienta de movilidad social ascendente.

Las dimensiones de independencia y educación son metáforas utópicas, no existen niveles de independencia ni de educación “adecuados”, “suficientes” u “óptimos”. Por lo tanto desde siempre perseguimos ese horizonte: el de constituirnos en un país de oportunidades, en paz, con acceso a derechos y bienestar para todos.

Ya lo han hecho otras generaciones, muchas de nuestras familias son el testimonio de miles de inmigrantes que llegaron escapando de la pobreza y desarrollaron sus sueños a partir de las oportunidades que brindaba nuestro país. Debemos volver a hacerlo. Hay millones de argentinos que esperan su oportunidad, debemos ofrecerles las herramientas para construir su independencia, que es la nuestra. ¡Viva la patria!

Derribando barreras

¿Por qué hablar de la importancia que tienen las lenguas extranjeras en la Universidad? “En la actualidad nadie se atrevería a discutir que es necesario aprender otra lengua, cualquiera sea. Algunos sostienen que debe ser el inglés, eso es discutible pero es innegable que en la formación para el futuro es necesario que los estudiantes y profesionales manejen más de una lengua”, planteó Pilar Traverso, responsable de la Dirección de Servicios y Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la Universidad.

¿Por qué hablar de la importancia que tienen las lenguas extranjeras en la Universidad? “En la actualidad nadie se atrevería a discutir que es necesario aprender otra lengua, cualquiera sea. Algunos sostienen que debe ser el inglés, eso es discutible pero es innegable que en la formación para el futuro es necesario que los estudiantes y profesionales manejen más de una lengua”, planteó Pilar Traverso, responsable de la Dirección de Servicios y Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la Universidad.

Para Traverso, traductora pública y posgraduada en traducción de la Universidad de Londres, el conocimiento de otras lenguas posibilita generar “nuevas formas de pensamiento, entender diferentes visiones del mundo, acceder a la ciencia, la tecnología y el arte”. En este sentido, la Universidad debe propiciar las condiciones para que las culturas puedan expresarse y darse a conocer. “La convivencia de muchas lenguas fomenta la libre circulación de ideas y el acceso al conocimiento”, remarcó.

Es por eso que la especialista, en charla con El Universitario, invita a analizar el rol que deben tener las lenguas en una universidad del siglo XXI. En esa línea, citó a Ludwig Wittgenstein quien decía: “Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo”. “Esa es la tarea que nos compete: correr esos límites para ampliar el mundo al que acceden nuestros estudiantes”, afirmó Traverso, quien se desempeña como profesora adjunta de Inglés Técnico de la UNNOBA.

Además mencionó a Doris Sommer, destacada académica de la Universidad de Harvard, quien afirmó que no importa cuál es la otra lengua que uno sabe: “La posibilidad de pensar usando más de un código nos hace más flexibles intelectualmente y más cautelosos políticamente.” “Estas dos cualidades son esenciales para todos aquellos que participamos de la vida universitaria y desde este lugar es que la UNNOBA pensó el programa de idiomas”, añadió la docente, quien considera que esta tarea debe servir como vehículo de internacionalización, “en particular de la internacionalización en casa, que es la que integra, en el ámbito local, los temas y las perspectivas internacionales y los hace parte del quehacer cotidiano”.

El programa esta articulado en distintos ejes. Uno central es el Programa de Inglés para académicos e investigadores de la Universidad cuyos objetivos apuntan a lograr que estos actores de la comunidad universitaria puedan comunicarse con la coherencia, fluidez y corrección correspondiente a un nivel avanzado de inglés académico y, de esta manera, el idioma les sirva como un medio de apertura al avance científico y tecnológico. “Este programa, financiado por el gremio docente, comenzó a dictarse en 2011 y se observa un crecimiento sostenido de la matrícula. En consecuencia, se abrieron nuevos niveles y se incorporaron más profesores”, contó Traverso y afirmó: “La formación en inglés de los docentes implica ampliar las posibilidades de nuestra Universidad para recibir estudiantes que no tengan al español como lengua extranjera”.

Otra de las actividades de la Dirección es el Programa de Español como segunda lengua. En 2013 se tomó por primera vez el CELU (Certificado de español lengua y uso), del Consorcio Interuniversitario ELSE CELU que reúne en la actualidad a dos tercios de las universidades nacionales argentinas. “Los cursos se centran en la enseñanza del español como lengua extranjera para poder facilitar la estadía de los estudiantes que recibimos y para que su cursada tenga mejores resultados”, explicó Traverso y agregó: “Este curso se dicta entendiendo que el estudiante va a estar aprendiendo el español en un contexto endolingüe, es decir, en el aula pero también en los pasillos, en los comercios, en la calle”.

Otro de los programas es la formación en lengua portuguesa para la integración regional, cuyo objetivo es iniciar el aprendizaje del idioma portugués con fines de integración y desarrollo regional. La Universidad sostiene que la integración cultural internacional pueda acontecer sin desplazamiento geográfico de los participantes. Para que esto ocurra, el aprendizaje de idiomas adquiere una importancia crucial. De esta manera, la internacionalización ya no se focaliza en una minoría móvil y, entonces, se brindan oportunidades para que toda la comunidad universitaria pueda adquirir competencias internacionales e interculturales.

Desarrollaron un alimento sano y atractivo para el consumo

La alimentación infantil es un problemática crucial en salud pública: ya no sólo la desnutrición preocupa, sino también la malnutrición y el sedentarismo. El creciente número de niños que padecen sobrepeso (y obesidad) y el impacto negativo que ello tienen sobre la salud están relacionados con la aparición de ciertas patologías a edades tempranas y adultas. Numerosos estudios epidemiológicos muestran que la dieta desempeña un rol fundamental en la prevención de enfermedades crónicas: es, entonces, el consumo de frutas y vegetales el que está asociado con la reducción de riesgo de enfermedades degenerativas.

La alimentación infantil es un problemática crucial en salud pública: ya no sólo la desnutrición preocupa, sino también la malnutrición y el sedentarismo. El creciente número de niños que padecen sobrepeso (y obesidad) y el impacto negativo que ello tienen sobre la salud están relacionados con la aparición de ciertas patologías a edades tempranas y adultas. Numerosos estudios epidemiológicos muestran que la dieta desempeña un rol fundamental en la prevención de enfermedades crónicas: es, entonces, el consumo de frutas y vegetales el que está asociado con la reducción de riesgo de enfermedades degenerativas.

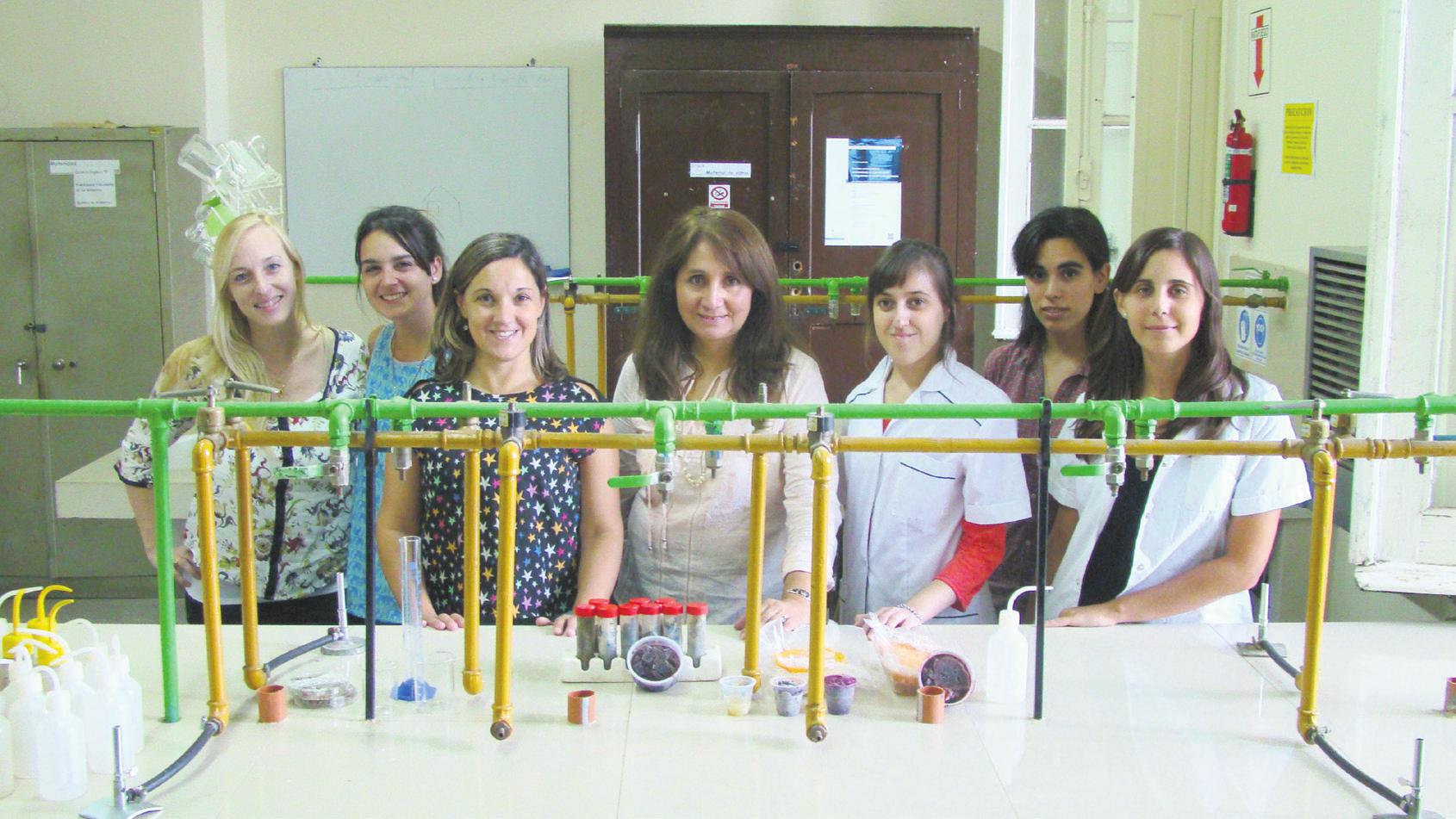

A partir de esta problemática, Alicia Gallo (Ingeniera en Alimentos y doctora en Ciencias Aplicadas), junto a un equipo de colaboradores y estudiantes, llevaron adelante el proyecto “Desarrollo de bebidas y alimentos a base de vegetales con enzimas como coadyuvantes del proceso”. Este emprendimiento se inició en 2012 y, luego de dos años de investigación, se logró el producto buscado.

Gallo, profesora Asociada de la UNNOBA, recuerda la génesis de esta tarea colectiva: “Veíamos con preocupación el poco consumo de vegetales y frutas, sobre todo en niños y en jóvenes, con cambios en la alimentación evidentes y aumento de obesidad. Nos pusimos a buscar alternativas que pudieran servir tanto a los niños como a los adultos ante la poca ingesta de tales productos. A partir de esos conceptos surge la propuesta de desarrollar bebidas u otros alimentos más atractivos para el consumo”, explica Gallo, quien dirigió la investigación junto a la doctora en Ciencias Químicas, María José Torres, la licenciada en Alimentos, Victoria Rebuffo, y la ingeniera en Alimentos, Érica Masini.

Con el fin de lograr productos innovadores y atractivos, no existentes en el mercado actual, comenzó la investigación. El objetivo principal fue desarrollar alimentos que provean fitoquímicos de probada acción antioxidante. Con la incorporación de enzimas se trabajó para optimizar formulaciones con mezclas de vegetales de acción antioxidante y adecuar las condiciones de procesamiento para su consumo final.

La doctora Gallo trabaja desde hace años en lo que se conoce en la disciplina como “enzimología industrial”. Así explica cómo llevaron adelante el proyecto: “Trabajando selectivamente, contribuimos a sacar algunos compuestos que son importantes de las frutas, como por ejemplo, los pigmentos naturales, que tienen notable capacidad antioxidante o protectora de la salud. Las enzimas sirven también para los procesos de ablandamiento de los tejidos. Entonces con tejidos vegetales que pueden ser duros, de difícil digestión o poco atractivos para el consumo, al utilizar enzimas se pueden ablandar y formular alimentos más aceptables para el consumidor”.

De la investigación a la góndola

Lo que se logró es un producto deshidratado, con secado liofilizado (proceso en el que se congela el producto y posteriormente se introduce en una cámara de vacío para realizar la separación del agua). Al extraer el agua, los nutrientes quedan en la materia prima, la cual luego se procesa. “Parte de nuestro proyecto fue encontrar las condiciones, las concentraciones más eficientes para lograr el fin que nosotros buscábamos”, expresa Gallo y añade: “Estos resultados son parte de la tesis de licenciatura de María Laura Rosetto, y de la beca CIC de la ingeniera Estefanía Rodríguez”.

“Hay vegetales muy rígidos, como la zanahoria o el zapallo o la acelga. Estos vegetales que son muy consumidos por los adultos, en general, son rechazados por los niños, justamente por su textura. Nuestra idea fue preparar polvos que pudieran transformarse en sopas y a la vez fácilmente preparables, trasladables y similares a las sopas que hoy vemos en el mercado. A diferencia de estos productos cuya base es de carbohidratos, nuestra idea fue preparar u ofrecer algún tipo de alternativa, con menor valor calórico, con mayor concentración en los componentes de las frutas, verduras y hortalizas, y efectivamente agradables al paladar”.

Con el resultado de la investigación en la mano, la directora considera que “el desafío ahora es institucional”. “Las Universidades Nacionales no han recorrido aún el camino del patentamiento, sobre todo en la alimentación. Debemos aprender a proteger estas producciones que pertenecen a las instituciones. De ninguna manera debe olvidarse que logramos todos estos avances dentro de la UNNOBA: la institución es la madre de este resultado. El día que veamos en las góndolas de los supermercados de la región, un producto que diga Desarrollado en la UNNOBA, habremos cumplido acabadamente el objetivo. Sería excelente”, opina Gallo.

Andrés: “Nuestros estudiantes están entrenados para enfrentar desafíos”

La doctora Adriana Andrés, directora de la Escuela de Ciencias Agrarias, Naturales y Ambientales (ECANA) de la UNNOBA, analizó la evolución de las carreras que se dictan en el campo de la Agronomía, la Genética y los Alimentos y celebró la capacidad de las nuevas generaciones para plantear “soluciones creativas a problemas complejos”.

La doctora Adriana Andrés, directora de la Escuela de Ciencias Agrarias, Naturales y Ambientales (ECANA) de la UNNOBA, analizó la evolución de las carreras que se dictan en el campo de la Agronomía, la Genética y los Alimentos y celebró la capacidad de las nuevas generaciones para plantear “soluciones creativas a problemas complejos”.

“Nuestro primer objetivo fue instalar la Universidad en la región y nutrirnos de contenidos y recursos humanos para abordar el dictado de las distintas asignaturas que conformaban el plan de estudio de nuestras carreras. Así fuimos transformando a la Universidad pública en una herramienta valiosa, inserta en el medio y atendiendo la demanda regional”, recordó Andrés.

En esta línea subrayó que en la actualidad la ECANA cuenta con docentes instalados en la región, lo que a su juicio aporta un valor agregado sustantivo por cuanto “este docente toma más conciencia de la problemática y puede abordar de modo diferencial el dictado de una asignatura”.

Además, “desde el inicio el estudiante está conectado con situaciones reales de su entorno, trabaja sobre problemáticas concretas, no solo las que se visualizan en el presente sino las que va a tener que enfrentar en veinte años”.

En relación a esas problemáticas que ocupan un lugar central en el programa de formación de los profesionales, se refirió puntualmente a las del área Agronomía: “En el presente las problemáticas están relacionadas con el contexto socioproductivo del país y el mundo. En esta región el acento está puesto, por un lado, en las especies de gran cultivo: maíz, sorgo, girasol, trigo y soja. El desafío es aumentar la producción de manera sustentable, logrando mayor rentabilidad en menor superficie. Y por el otro, en qué hacer en aquellos suelos restrictivos para el cultivo agrícola. Aquí cobra un valor preponderante la ganadería y la Escuela cuenta con una serie de asignaturas vinculadas a la producción animal en las que el alumno investiga y desarrolla alternativas para el trabajo en esos ambientes”.

La directora de la ECANA comentó también que en todas las carreras que conforman la Escuela la cuestión ambiental ocupa un lugar “central” y consideró que “es imposible que el conocimiento no esté atravesado por lo medioambiental para comprender las adversidades del presente y plantear soluciones efectivas de cara al futuro”.

En diálogo con El Universitario, Andrés destacó el perfil de los alumnos de la UNNOBA: “Contamos con una generación de estudiantes que están entrenados para enfrentar desafíos, atienden muchas cuestiones en simultáneo, pero no pierden la atención de lo que es importante y tienen su mente muy abierta a la búsqueda de soluciones”. “Cuando tienen que elaborar su tesis final de grado los estudiantes trabajan sobre problemáticas reales y se acoplan con mucha facilidad a grupos de investigación con experiencia. Son creativos, plantean alternativas innovadoras y eso es muy prometedor en relación a los escenarios en los que deberán trabajar en el futuro. Quizás por eso son ampliamente requeridos”, añadió.

En este contexto, consideró que el mayor desafío para la institución es poder proveerles las herramientas necesarias para que sepan enfrentar situaciones nuevas: “Este es un imperativo en la formación de recursos humanos y un tema que ocupa, no solo a la Universidad, sino a los organismos de ciencia y técnica, así como a algunas instituciones y empresas”.

Un polo de referencia

La titular de la ECANA consideró que la UNNOBA es visualizada como un polo de generación de conocimientos: “Actores estratégicos se acercan a la Universidad no solo buscando perfiles de egresados sino interesados en desarrollar acciones para establecer estrategias de abordaje de problemáticas futuras”. Frente a ello, opinó que el imperativo es “seguir formando profesionales altamente calificados y fortalecer la vinculación con el medio para proponer soluciones innovadoras a problemas complejos”.

En este sentido, recordó que la Universidad tiene una fuerte impronta de investigación, una característica que visualizó como una fortaleza en un mundo en el que la generación de conocimientos tiene una dinámica tan acelerada: “El compromiso con la investigación se transmite a los estudiantes y eso es muy prometedor, porque no sólo se les brindan conocimientos sino que se les abren las puertas para que reflexionen en otras áreas que son incipientes”.

Un actor imprescindible en el equipo de Salud

El origen de la enfermería se remonta a tiempos lejanos, ya que la figura del cuidador estuvo presente en la mayoría de las culturas y sociedades.

El origen de la enfermería se remonta a tiempos lejanos, ya que la figura del cuidador estuvo presente en la mayoría de las culturas y sociedades.

“Originariamente, la enfermería estuvo practicada por personas de mala reputación: si nos remontamos a la historia eran prostitutas, ex presidiarias”, explica la licenciada María Mónica Lázzaro, coordinadora de la carrera de Enfermería de la UNNOBA.

En ese marco, Lázzaro señala que ese antecedente “de alguna manera, dejó su legado en la actualidad”, y es por ello que aún hoy otros agentes del sistema de salud, como los médicos, que gozan de una mirada social más considerada y de prestigio.

No obstante, Lázzaro remarca que “muy de a poco” eso se está revirtiendo: “La idea de formarse, de capacitarse permanentemente ha hecho que se valorice más a la enfermería. Hay muchas entidades y organizaciones internacionales que revalorizan el rol de la enfermera, porque es muy importante el trabajo de llevar el conocimiento y el cuidado a todas las comunidades, más allá de las culturas y las particularidades de cada lugar”.

El rol que cumple

María Mónica Lázzaro explica que el enfermero hoy cumple un papel clave dentro del “equipo extendido de salud”, como se lo nombra en la actualidad, puesto que “además del médico, el psicólogo o el asistente social está formado por otros profesionales y dentro de ellos, entre los más importantes, está el enfermero”.

María Mónica Lázzaro explica que el enfermero hoy cumple un papel clave dentro del “equipo extendido de salud”, como se lo nombra en la actualidad, puesto que “además del médico, el psicólogo o el asistente social está formado por otros profesionales y dentro de ellos, entre los más importantes, está el enfermero”.

Según Lázzaro, la tarea del profesional es más amplia de lo que era años atrás: “Estamos acostumbrados a ver al enfermero cumpliendo funciones asistenciales. Pero en realidad, hoy por hoy la enfermería tiene un rol más social que asistencial. Se ocupa del cuidado de la salud de las personas, no solamente en los hospitales y en las clínicas, sino también en la comunidad. Es decir, interesarnos por el usuario, que puede estar en la comunidad, el barrio, el club, una iglesia, o que pueden ser los niños de una escuela. El objetivo es tener una mirada más social y lograr en las personas sanas el autocuidado, que se alcanza a través de la prevención. Una de las principales estrategias o herramientas que tenemos es la educación para la salud”.

Por el lugar que ocupa dentro del sistema sanitario, el enfermero está presente en el desarrollo de una persona desde antes de que nazca hasta después de su fallecimiento: “El profesional de la enfermería brinda cuidados durante todo el ciclo vital, desde la concepción hasta la muerte, e inclusive en el seguimiento de la familia en la etapa de duelo. Está en los momentos más vulnerables y sensibles de la vida de un ser humano”.

Además, debe estar permanentemente “en el frente de batalla”, porque “es un cuidador por naturaleza, es la persona a la cual el paciente le tiene confianza porque lo ve como un par”, asegura la directora de la carrera en la UNNOBA.

Situación actual

Tan importante como la función que cumple la enfermería es el déficit en cuanto a la cantidad de profesionales de esta actividad, una problemática que excede a la Argentina y se extiende por todo el mundo.

La Organización Panamericana de Salud estableció como meta alcanzar una relación de tres enfermeros por médico. Sin embargo, este objetivo está lejos de convertirse en realidad. En nuestro país, existen 0,5 enfermeros profesionales por cada médico (según el Observatorio Federal de Recursos Humanos en Salud del año 2015). La cifra podría extenderse a 1,08 por cada médico, si se incluyera a otras personas con capacitaciones afines que cumplen con ese rol en determinados centros de salud (aunque, estrictamente, no son enfermeros por no haber hecho la carrera).

Además, un indicador de la relación entre la cantidad de enfermeros y médicos es el número de egresados anuales: de acuerdo al Congreso Argentino de Salud (2011) es que cada año egresan 4.000 nuevos médicos y solo 1.000 enfermeros.

Otro aspecto a tener en cuenta es la distribución desigual de enfermeros en diferentes regiones del país. El doctor Tomás Szumilo, integrante del Consejo Consultivo del Instituto Académico de Desarrollo Humano de la UNNOBA, comenta: “Hay una gran diferencia en la distribución de los enfermeros en el país, ya que se concentran en ciudades grandes, como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Mendoza y Salta tienen el mayor número de enfermeros profesionales. En tanto, hay regiones en donde el personal sin título habilitante puede llegar al 85%, como por ejemplo, en la Patagonia”.

Lázzaro coincide con el diagnóstico del déficit de profesionales: “A nivel provincial se hablaba de que faltaban unos 5.000 profesionales. Algo de eso se llegó a cubrir a través del Plan Eva Perón, que fue un curso de formación lanzado por el gobierno bonaerense en el año 2009. Aunque el plan no logró el equilibrio que se necesitaba, mejoró en parte en parte la relación entre la cantidad de enfermeros, dado que en la provincia había un enfermero cada dos médicos y, si bien no se pudo invertir esa relación, hoy es de un enfermero por médico”.

Profesionalización

Actualmente, la formación superior de Enfermería comprende en Argentina dos ciclos: el primero, de tres años, acerca a estudiantes al nivel académico de pregrado y otorga el título de Enfermero Universitario. El segundo, de dos años más, completa la formación de grado con la Licenciatura en Enfermería.

Actualmente, la formación superior de Enfermería comprende en Argentina dos ciclos: el primero, de tres años, acerca a estudiantes al nivel académico de pregrado y otorga el título de Enfermero Universitario. El segundo, de dos años más, completa la formación de grado con la Licenciatura en Enfermería.

A partir del año 2007 se comenzó a notar en la Argentina un aumento en el número de ingresantes a las carreras universitarias de enfermería, que seis años más tarde alcanzó una suba de un 70%.

No obstante, “se evidencia un decrecimiento en los egresados en los últimos dos años considerados”, remarca Szumilo. Por otra parte, sólo un 30% de los ingresantes completan la carrera.

“El número de enfermeros es un indicador básico que define la salud de un país. Hay cada vez más pruebas de que los niveles inadecuados de profesionales de enfermería guardan relación con un aumento de los índices de mortalidad”, explica Szumilo.

Una de las dificultades que se advierte en el sistema de salud es que estos puestos muchas veces están cubiertos por personas que no alcanzaron su título. Y es el propio sistema el que lo permite, un escenario que se ve favorecido a partir de la escasez de recursos humanos.

El doctor Leandro Torsiglieri, director del Instituto Académico de Desarrollo Humano, explica por qué se da esta situación: “La forma en que se organizan los subsistemas público y privado, dentro de la Salud Pública tiene algunas diferencias. Dentro del subsector público se exige la matrícula para ejercer la tarea específica y mientras en el subsector privado, que es el que más ha ido creciendo en cantidad de camas, la necesidad los ha llevado a que tomen como profesionales de enfermería a quienes no han completado su formación. Nosotros, incluso, vemos alumnos de la carrera que están siendo demandados para ejercer esas tareas, sin haber completado su formación”.

Es por ello que Lázzaro destaca la importancia de la profesionalización de la actividad: “El enfermero universitario o el licenciado pasa por una formación institucional planificada previamente, adquiere conocimientos y hace uso del método científico. Durante muchísimos años la enfermería fue empírica. Hoy, estos conocimientos científicos le permiten hacer un abordaje y tomar decisiones, ya que conoce al ser humano en su integridad, holísticamente, no solamente desde el punto de vista de la enfermedad, sino también de la salud. Es decir que tiene un rol mucho más activo que antes. Por eso considero que en la actualidad no solamente está implicado en la enfermedad sino en el ser humano como un todo, desde el punto de vista psicosocial y espiritual”.

Proyectos

El Instituto Académico de Desarrollo Humano (IADH) de la UNNOBA puso en marcha algunos proyectos para optimizar los resultados académicos en la carrera de Enfermería.

Uno de las bases es el “reconocimiento del problema sustancial: deserción estudiantil y escaso número de egresados”. Para ello “se está trabajando en la individualización de casos problemáticos, para acompañar y contener al estudiante con problemáticas sociales, laborales o económicas”.

Asimismo, el IADH busca la “readecuación del currículum de la carrera, en base a directivas del Ministerio de Educación de la Nación”, así como la “articulación de convenios con entidades públicas y privadas para permitir la inserción laboral de los egresados universitarios”.

Finalmente, se promueve la “generación de cursos y capacitaciones para estudiantes avanzados o enfermeros universitarios en áreas críticas, como neonatología, infecciones, atención primaria, entre otras”.

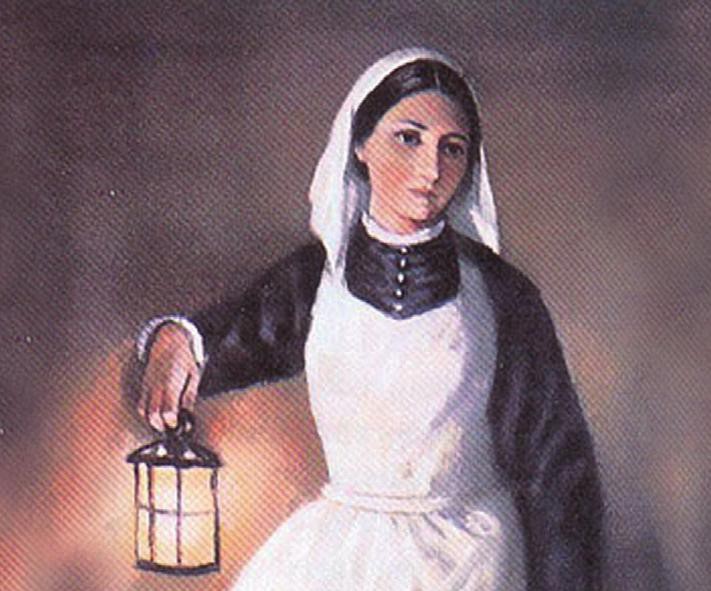

La dama del candil

En el Día Internacional de la Enfermería se conmemora el nacimiento de Florence Nightingale (1820) considerada como la “fundadora” de la enfermería moderna.

Fue ella quien aplicó métodos estadísticos, otorgándole importancia a la higiene y la alimentación hospitalaria en la recuperación del enfermo. Además, organizó a las enfermeras colectivamente para darles una formación sistemática, tanto teórica como práctica.

También fue la primera mujer admitida en la Royal Statistical Society británica, además de miembro honorario de la American Statistical Association.

Con una profunda vocación, cada noche recorría los pasillos del hospital, caminando con un candil en su mano, velando por la salud de los internados, por lo que es conocida como la “dama del candil”.

Perfil

La coordinadora de la carrera de Enfermería de la UNNOBA, María Mónica Lázzaro, señala que el perfil del egresado para esta especialidad está orientado a un profesional “formado para cumplir funciones de prevención, de promoción, de rehabilitación, de asistencia”.

Y profundiza: “El objetivo que tenemos de ahora en más es que nuestros profesionales no solamente estén enfocados en la asistencia, sino también en la comunidad. Nos parecen muy interesantes otros tipos de trabajos comunitarios y también otras ramas de la enfermería que son menos conocidas, como la gestión, la administración, la docencia, la investigación”.

Proyecto para mitigar los efectos de las inundaciones

La UNNOBA trabaja junto a instituciones públicas y privadas en un proyecto que busca mitigar los impactos negativos generados por las recurrentes inundaciones que afectan a la Cuenca Alta del Río Salado, como consecuencia de ciclos climáticos húmedos.

La UNNOBA trabaja junto a instituciones públicas y privadas en un proyecto que busca mitigar los impactos negativos generados por las recurrentes inundaciones que afectan a la Cuenca Alta del Río Salado, como consecuencia de ciclos climáticos húmedos.

La situación se vio agravada en las últimas décadas cuando se inició un período más húmedo y un aumento en la frecuencia de los eventos extremos que afectan esta región, con las consecuentes pérdidas tanto en la producción del sector agropecuario como en la infraestructura vial y urbana.

El proyecto en cuestión está financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Provincia de Buenos Aires, en el marco del programa Fondo Argentino Sectorial- Medio Ambiente y Cambio Climático.

Jerónimo Ainchil, investigador y director del proyecto, comentó: “Nosotros vivimos en una cuenca que históricamente y hacia adelante seguirá con ciclos climáticos que producen excesos de agua. Por eso, este proyecto tiene como objetivo desarrollar un Sistema Soporte de Decisión (SSD) para la Cuenca Alta del Río Salado. Esto implica crear mecanismos para monitorear y detectar tempranamente fenómenos extremos que puedan alertar a la población frente a situaciones climáticas críticas”.

Además de la UNNOBA participan: la Universidad Nacional de la Plata (UNLP), la empresa Berecco (dirección y coordinación) y la empresa Tecmes, Inteligencia Ambiental (en la aplicación de tecnología para el diseño e implementación de redes). “Lo que realizará la Universidad, junto a un consorcio público privado, será diseñar herramientas y estrategias que permitan a la sociedad tomar decisiones blandas frente a posibles situaciones adversas que viva la cuenca”, añadió Ainchil, quien es además rector organizador de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco (UNSADA), creada en 2015.

En el sector rural los perjuicios son múltiples, dado que Buenos Aires se constituye como una provincia marcadamente agrícola-ganadera. Sabrina Coubin respresenta a la empresa Berecco, una de las instituciones privadas que es parte de esta iniciativa. “Los efectos adversos generados por las variaciones climáticas crecientes implican importantes pérdidas tanto para el ámbito rural como para el casco urbano”, afirmó.

“Las inundaciones o las sequías impactan directamente en la calidad de vida de los habitantes del lugar. Es por ello que en este contexto de resiliencia buscamos mitigar los impactos en la Cuenca del Salado. La vulnerabilidad de la personas está relacionada con su sensibilidad a estos eventos extremos y entonces, trataremos, modificar estas cuestiones”, agregó Coubin.

“Todos los que vivimos en la cuenca tenemos que convivir tomando decisiones de todo tipo, desde qué vamos a hacer si se avecina un ciclo húmedo o un ciclo seco. Qué haremos con nuestra producción, cómo desarrollaremos nuestro programa de contingencia o nuestro programa de defensa civil”, profundizó Ainchil. De esta manera, el desarrollo de un SSD impactará en la forma en la que los ciudadanos toman las decisiones, lo que contribuirá en disminuir la vulnerabilidad social y económica de los eventos, y aumentar la capacidad competitiva del territorio.

En relación a las funciones de las instituciones participantes en torno al proyecto concreto, las Universidades serán las encargadas de aportar los conocimientos y realizar los relevamientos de las condiciones de la zona, mientras que las empresas brindarán tecnología y diseño de herramientas para detectar los posibles eventos extremos. “La empresa Tecmes será la encargada del diseño del instrumental hidrometereológico, diseñarán la red de instrumentos que luego se colocará en el territorio, mientras que Berecco se encargará de la dirección y coordinación del proyecto”, especificó Ainchil.

La iniciativa permitirá, en un futuro, desarrrollar un sistema que pueda transformar progresivamente a la Cuenca Alta del Río Salado en un “territorio inteligente”, capaz de mejorar el bienestar de los habitantes de la zona. “Esto se logrará entonces a través de una plataforma colaborativa inteligente”, resaltó Coubin.

Rica y vulnerable

Con 170.000 kilómetros cuadrados, la cuenca del Río Salado es una de las más extensas del país. Ocupa la mitad de la provincia de Buenos Aires y, además, es una de las más pobladas (1.300.000 personas). También se destaca por su riqueza: la producción agropecuaria de la cuenca representa el 25% de la producción nacional.

Sin embargo, las variaciones climáticas, caracterizadas por presentar en forma periódica y recurrente inundaciones y sequías, están generando cada vez con mayor frecuencia importantes pérdidas en los sistemas productivos (que se traducen en menos competitividad), así como daños ambientales y sociales que deterioran la calidad de vida de la población que habita en la cuenca (más vulnerabilidad).

Tamarit: “El CIN es un valioso ejemplo de participación democrática y tolerancia”

El rector de la UNNOBA Guillermo Tamarit preside actualmente el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), un espacio de representación para las universidades e institutos universitarios públicos del país que se ocupa de gestionar diversas cuestiones inherentes a la dinámica de funcionamiento de las instituciones. En diálogo con El Universitario destacó la evolución que ha experimentado el CIN y se refirió a la significación que tiene presidir este espacio: “En una primera instancia el CIN era un organismo que tenía reuniones anuales para la puesta al día de la vida de las universidades públicas y en la actualidad la actividad está estructurada en comisiones que atienden las distintos temas”.

El rector de la UNNOBA Guillermo Tamarit preside actualmente el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), un espacio de representación para las universidades e institutos universitarios públicos del país que se ocupa de gestionar diversas cuestiones inherentes a la dinámica de funcionamiento de las instituciones. En diálogo con El Universitario destacó la evolución que ha experimentado el CIN y se refirió a la significación que tiene presidir este espacio: “En una primera instancia el CIN era un organismo que tenía reuniones anuales para la puesta al día de la vida de las universidades públicas y en la actualidad la actividad está estructurada en comisiones que atienden las distintos temas”.

“El CIN plantea un conjunto de representaciones del sistema público ante distintos organismos y atiende toda la complejidad del sistema universitario. Es un organismo que se ha desarrollado fuertemente y es la voz de las universidades públicas en la vida institucional, social y política del país”, expresó.

—¿Qué significación tiene su designación como presidente del CIN para la UNNOBA?

—Nuestra Universidad ha participado desde siempre del espacio del CIN y presidirlo significa el respaldo a un modelo de gestión y un reconocimiento a toda la comunidad universitaria. Esto nos permite proyectar nuestras ideas en un ámbito de mucha visibilidad.

—¿Cuáles son los temas que rigen la actividad del CIN?

—¿Cuáles son los temas que rigen la actividad del CIN?

—Una cuestión recurrente es el presupuesto de las universidades. Debemos construir racionalidad con pautas presupuestarias objetivas para que el crecimiento de las universidades no quede supeditado al gobierno de turno. Esta es una prioridad para el CIN y a la par de ello trabajamos en otros aspectos como el sistema de acreditación y evaluación universitaria, los programas de extensión, de ciencia y técnica y la articulación del sistema educativo; una serie de políticas que atienden las actividades centrales del sistema universitario.

—En la actualidad, ¿cobra mayor relevancia la tarea del CIN?

—El CIN es un ejemplo muy valioso de participación democrática y tolerancia en el que todos cedemos parte de nuestras posiciones para avanzar hacia el consenso. Y esta característica resulta central en un escenario en el que existe un modelo que no termina de irse y otro que no termina de llegar. La enorme mayoría de las universidades estamos viendo cómo se desarrolla este proceso. La prioridad es devolverle autonomía a las universidades para que sean ellas las que tomen las iniciativas y en ese sentido estamos llamadas a desarrollar todas nuestras potencialidades, entendiendo que la autonomía no significa no rendir cuentas, sino desarrollar perfiles propios de cara a la sociedad. Es una tarea mucho más compleja, y seguramente va a traer mayor conflicto, pero lo auspiciamos porque el debate educativo tiene que ser extendido.

—¿Considera que la tarea del Consejo Interuniversitario es visible de cara a la sociedad?

—Creo que no. Sí es un espacio institucional muy fuerte de cara a los factores de poder. Pero el impacto en la sociedad es, en realidad, de las universidades. Quizás el desafío sea hacer más visible el debate universitario.