Inteligencia para el corazón

Por Gricelda Incerti

La mano izquierda de Anna Bertha Ludwig inició la radiología médica y las técnicas de diagnóstico por imagen, que tanto han contribuido al avance de la medicina. En noviembre de 1895, su esposo Wilhelm Conrad Röntgen, descubrió los Rayos X. Mientras estudiaba el poder de penetración de los rayos catódicos, Röntgen observó que una placa de cartón cubierta de cristales de platino-cianuro de bario emitía una fluorescencia, que desaparecía al desconectar de la corriente. Vio que al sostener un aro de plomo podía ver los huesos de la mano de su esposa. Röntgen decidió imprimir esta imagen de los huesos en una placa fotográfica y así fue como nació la primera radiografía.

Anna puso su mano izquierda para que se hiciera aquella radiografía en la que se ven algunos metacarpianos y huesos de los dedos de la mano, incluyendo un anillo.

La rica historia de las imágenes médicas creció y lo seguirá haciendo a medida que maximiza su eficacia gracias a aliados clave como la inteligencia artificial (IA), realidad aumentada, visualización 3D y la medicina nuclear. Tras pasar de lo analógico a lo digital hace más de 20 años, la radiología y el diagnóstico por imágenes ha evolucionado y ocupado un rol esencial en la medicina.

En el año 2019, en la UNNOBA se formó un grupo de trabajo interdisciplinario para llevar a cabo un proyecto piloto con el objetivo de automatizar el análisis de imágenes de resonancia magnética del corazón, extrayendo rápidamente (y sin participación humana) mediciones de algunos parámetros que los cardiólogos usan para sacar conclusiones e informar los estudios.

Desde el punto de vista informático, este equipo está conformado por investigadores del Instituto de Investigación y Transferencia en Tecnología (ITT) de la UNNOBA: la licenciada Sandra Serafino, y el ingeniero Lucas Benjamín Cicerchia, quienes trabajan junto a alumnos avanzados de las carreras de Ingeniería en Informática y Licenciatura en Sistemas; y, desde la medicina, por el cardiólogo Federico Cintora.

La UNNOBA se encuentra trabajando en proyectos de IA y análisis de imágenes en otras disciplinas desde hace años, ¿pero qué fue lo que llevó a utilizar en cardiología este algoritmo, y por qué?

Serafino evoca la génesis del proyecto: “Desde el Instituto (de Investigación y Transferencia en Tecnología), siempre estamos buscando problemas reales para plantear soluciones desde lo tecnológico. Esto ayuda a mejorar nuestros desarrollos y nuestras investigaciones, así como a acortar la brecha entre los problemas de la sociedad y los posibles aportes de la universidad. Ante la inquietud y la demanda por parte del doctor Cintora, en 2019, y teniendo en cuenta que trabajamos con imágenes, no dudamos en llevar adelante el proyecto”.

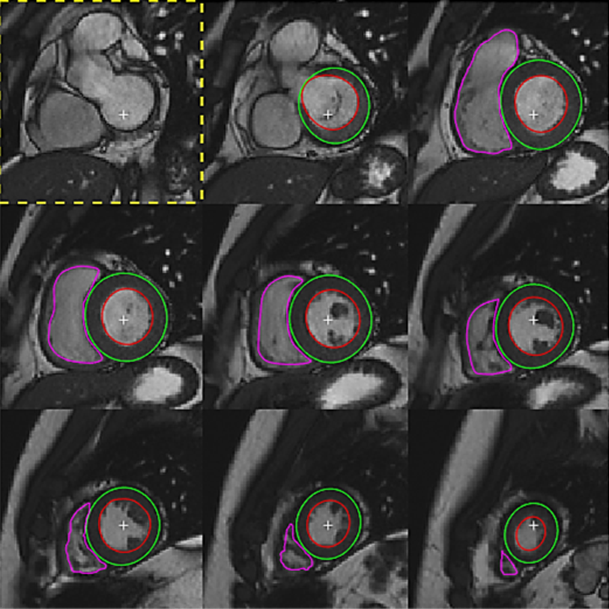

Cintora, cardiólogo y especialista en imágenes cardiovasculares, fundamenta la importancia de la iniciativa: "Cuando el paciente se hace un estudio de resonancia magnética está 40 minutos acostado y, después, quedan miles de imágenes para leer e interpretar. Dentro del procesamiento que tenemos que hacer, trazamos manualmente el borde interno de cada cavidad del corazón, el borde externo, cuándo está más relajado, cuándo está más contraído. A partir de eso, hacemos un montón de cálculos que le llevan al profesional, aproximadamente, veinte minutos por cada paciente. Si lo automatizáramos, en cambio, obtendríamos la información en segundos”.

Serafino recuerda que casi inmediatamente a que fue presentada la inquietud de Cintora, desde el ITT comenzaron a trabajar en la segmentación automática a partir de imágenes de resonancia magnética de corazón. “Esto solo pudimos hacerlo porque contábamos en el equipo con la experticia del especialista, el doctor Federico Cintora. Es importante recalcar que, en cualquier área en la que vayamos a trabajar, necesitamos de la persona con la expertice adecuada para que nos diga qué buscar, dónde buscarlo y por qué buscarlo. En base a eso, informáticos, técnicos y especialistas, podemos hallar las herramientas necesarias para alcanzar esa solución”, añade Serafino, profesora de Procesamiento Digital de Imágenes en la carrera de Ingeniería en Sistemas de la UNNOBA.

Federico Cintora, exdirector del Consejo de Eco Doppler Cardíaco y Vascular de la Sociedad Argentina de Cardiología, fundador y actual secretario Científico del Consejo de Salud Digital de la Sociedad Argentina de Cardiología, valora: “Fuimos con un problema real y el equipo de la Universidad se puso a trabajar en la solución. Luego, hicimos un estudio de factibilidad para conocer las posibilidades reales de aplicación".

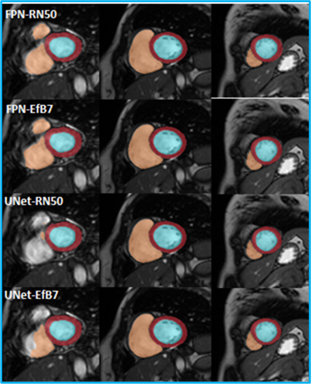

En base a los buenos resultados que obtuvo este estudio, el grupo de investigación ganó el Primer premio al mejor trabajo de investigación en el IX Congreso Argentino de Imágenes Cardiovasculares, en 2021. “El proyecto piloto fue muy exitoso, dado que se logró desarrollar y entrenar un modelo de inteligencia artificial que identificó con gran precisión distintas partes del corazón, como los ventrículos y el músculo cardíaco. Además, permitió realizar mediciones sin intervención humana, las cuales eran muy similares a las realizadas por un médico experto en esa tarea".

Innovación en salud cardíaca

Para el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial se necesitan una gran cantidad de información o datos, que son los que usa el modelo para aprender a realizar determinada tarea. “Estos datos son la clave para el éxito: si los datos son pocos o no son de buena calidad, el aprendizaje del modelo será defectuoso y no será de utilidad cuando se enfrente a situaciones de la vida real”, explica Sandra Serafino, quien recientemente presentó su tesis en la carrera de posgrado Especialización en Computación Gráfica e Imágenes y Visión por Computadoras (UNLP).

“En el caso de nuestro modelo —agrega Serafino— los datos que necesitamos son imágenes de resonancia magnética de corazón que ya estén analizadas por expertos, con las cuales el algoritmo aprende cuál debe ser el resultado de la tarea que se le propone. Es importante subrayar que la cantidad de imágenes necesaria es inmensa, hablamos de decenas de miles de imágenes".

Por eso, durante 2022 y 2023 se avanzó en un convenio entre la UNNOBA y la Sociedad Argentina de Cardiología para involucrar como participantes a instituciones y a médicos cardiólogos especialistas en resonancia cardíaca de todo el país que puedan aportar imágenes de estudios del corazón con el fin de reunir el material necesario para "entrenar" el modelo a gran escala.

Finalmente, en octubre de 2023 se llevó a cabo la firma del convenio entre ambas instituciones y se elevó el proyecto para aprobación por un Comité de Ética Independiente. A principios de diciembre del año pasado, entonces, se obtuvo la aprobación del protocolo de investigación, que implica recopilar las imágenes provenientes de todo el país para ser procesadas en el laboratorio del ITT.

Fue en enero de 2024 cuando comenzaron a recibir estas imágenes desde centros de diagnóstico cardiológicos de distintas regiones. El convenio con la Sociedad Argentina de Cardiología permite incorporar estudios y datos (Dataset) de resonancia cardiaca de Salta, Tucumán, Bariloche, Mendoza, Neuquén, Bahía Blanca, Mar del Plata, Capital y de cada lugar en donde la sociedad tiene socios y miembros activos.

Este proyecto logró concretar el Primer Dataset Argentino de Imágenes de Resonancia Magnética Cardíaca (DARMIC) con datos etiquetados por especialistas y normalizado para el entrenamiento de los modelos de inteligencia artificial.

IA: avances, desafíos y oportunidades

¿En qué trabaja, específicamente en este proyecto, el grupo de investigación de la UNNOBA? En desarrollar y entrenar modelos de inteligencia artificial que analizan automáticamente imágenes de resonancia magnética del corazón con la misma o mayor precisión que un cardiólogo experto en la tarea.

Machine learning significa "aprendizaje automático", máquinas que aprenden. “Dentro de machine learning, nosotros estamos usando una técnica particular de inteligencia artificial que se llama Deep Learning (aprendizaje profundo) mediante el uso de redes neuronales. Y, en particular, un subtipo específico que son las redes neuronales convolucionales", explica la docente e investigadora.

La información que da Serafino es absolutamente técnica, aunque se esfuerza en que se entienda la amplitud del desarrollo: "Mediante técnicas computacionales destinadas a lograr inteligencia artificial, otorgamos a las máquinas la capacidad de aprender reglas o detectar patrones sin ser explícitamente programadas para ello. ¿Qué son las redes neuronales? Son algoritmos computacionales compuestos por una serie de lo que podríamos llamar 'neuronas' (o sea, funciones lógicas y/o matemáticas) las cuales están interconectadas para procesar y transmitir datos a través de conexiones ponderadas numéricamente. Esto les permite realizar tareas complejas, como clasificación o segmentación de datos, y tomar de decisiones. Las redes neuronales convolucionales son un tipo de red neuronal particular que tienen gran capacidad para el análisis de datos en forma de imagen".

Este es el tipo de algoritmo que se utiliza en el proyecto para construir los modelos de inteligencia artificial, y que surge luego de probar varias arquitecturas de redes neuronales convolucionales en cada trabajo previo, para detectar cuál es la arquitectura que mejor se ajusta a las necesidades que existen. Serafino destaca que en el trabajo de investigación participan alumnos e ingenieros graduados de la Universidad.

Ventajas para los cardiólogos especialistas en imágenes

Entre las ventajas de esta herramienta, una de las más importantes es la eficiencia: el método automático puede hacer esa tarea en escasos segundos, mientras a un especialista le lleva, en promedio, de 15 a 20 minutos. Por otro lado, la reproducibilidad: los sistemas automáticos no se distraen ni se cansan como los humanos. De esta manera, su precisión será la misma al inicio que al final de la jornada y no dependerá del grado de concentración en la tarea. Finalmente, la curva de aprendizaje de un médico especialista lleva meses o años para alcanzar un alto nivel de rendimiento en la tarea, mientras que un sistema automático se entrena en horas, o pocos días, y adquiere el nivel de desempeño de un experto con años de experiencia.

La generación del actual proyecto sirvió de base para la búsqueda de subsidios mediante la presentación a la Convocatoria sobre Abordajes Integrales en Inteligencia Artificial y Ciencia de datos (PICTO-IA), correspondiente a la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) con fuente de financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). “En febrero de 2024 pudimos armar un proyecto integral llamado 'Desarrollo de una herramienta de diagnóstico en resonancia magnética cardíaca basada en inteligencia artificial entrenada con datos de población argentina'”, detalla la investigadora.

El proyecto se presentó en conjunto con otros dos nodos tecnológicos, conformando un futuro grupo de investigación y desarrollo interdisciplinario a nivel nacional integrado por la Universidad Nacional de La Matanza (representada por el Lic. Marcelo Juárez), el grupo Intecnus (conformado por investigadores del Instituto Balseiro de Bariloche y la Comisión Nacional de Energía Atómica, representado por el Dr. Flavio Colavecchia) y el ITT, perteneciente a UNNOBA, representado por la Lic. Sandra Serafino.

“El objetivo de este proyecto es el desarrollo de una solución informática basada en IA para segmentación automática de cavidades cardíacas y análisis del movimiento y la deformación miocárdica en estudios de resonancia cardíaca. El resultado será la generación, también automática, de un informe clínico preliminar preciso y reproducible, con el beneficio de optimizar las herramientas de diagnóstico clínico y mejorar la calidad de la información disponible en la consulta del paciente. De esta manera, apuntamos a mejorar la productividad, calidad y eficiencia operativa de los servicios que cuenten con este desarrollo”, puntualiza Serafino.

Una de las cuestiones que los integrantes del equipo multidisciplinario subrayan es la posibilidad de abordar la problemática presentada en su totalidad: desde la recolección de datos de estudios de resonancia magnética cardíaca de centros de diagnóstico de todo el país, pasando por la experiencia en el análisis automatizado de imágenes de resonancia cardíaca basado en IA, hasta llegar a la etapa final de desarrollo de soluciones informáticas dedicadas a optimizar procesos en el campo de la salud.

Murciélagos, claves para el equilibrio ambiental

Por Gricelda Incerti

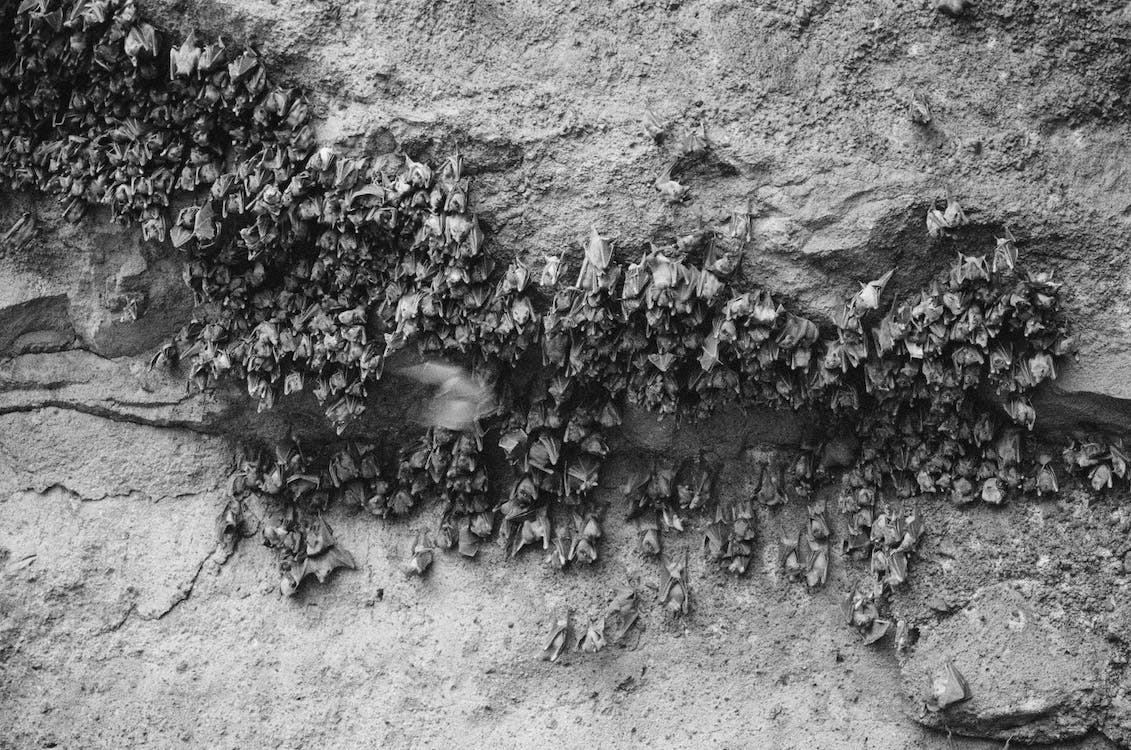

Los murciélagos, mamíferos voladores, se han ganado muy mala fama a lo largo de la historia. Su naturaleza nocturna y su aspecto los han encasillado como seres aterradores.

Su figura de máquina voladora del Renacimiento, su negro e impreciso color, su penetrante y agrio chillar e incluso su extraña forma de dormir, son elementos suficientes para que en su entorno se levantara la fábula del pavor y el artilugio del espanto.

Para la mayoría de las personas estos animales evocan historias de casas encantadas, cementerios y vampiros sedientos de sangre. Pero las verdades son tan fascinantes como los mitos de los que se ven rodeados. Los murciélagos, lejos de ser los monstruos de las leyendas populares, tienen una importancia capital para la vida de nuestro planeta. Estos animalitos, también conocidos como quirópteros, son fundamentales para el equilibrio de nuestro hábitat.

"Los murciélagos cumplen un rol fundamental en la conservación de los ecosistemas de donde habitan y eso es debido a su diversidad de hábitos alimenticios”. Con esta afirmación, Diana Acosta, doctora en ciencias veterinarias, derriba cualquier mito y pone en valor la preservación de la especie.

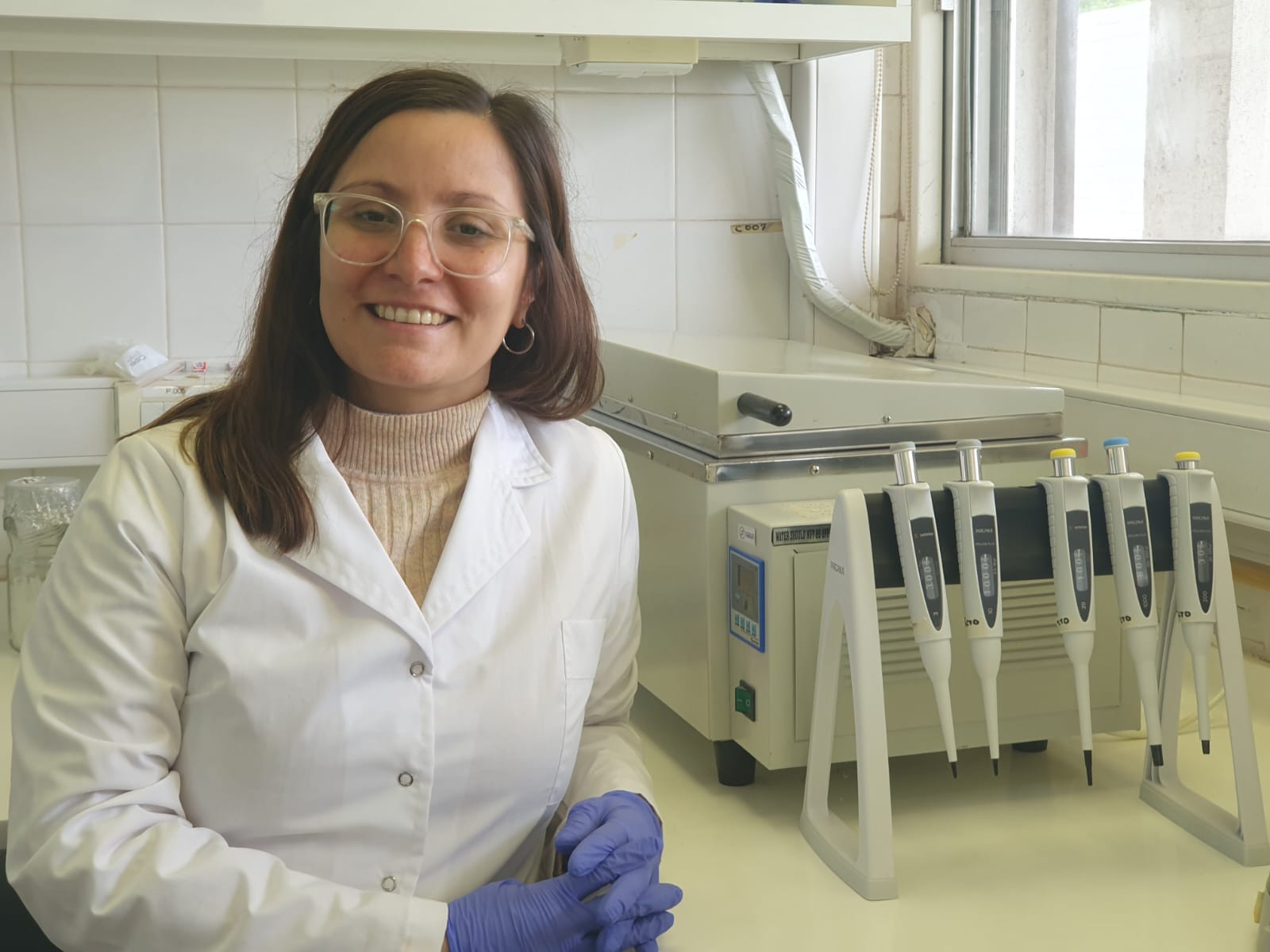

La doctora Acosta se desempeña en el CeBio (Centro de Bioinvestigaciones), donde desarrolla su tesis posdoctoral, dirigida por la doctora Mónica Díaz (investigadora del CONICET y una los grandes referentes sobre el estudio de murciélagos de todo el país) y el doctor Mariano Merino (docente de la UNNOBA e investigador de la Comisión de Investigaciones Científicas). Acosta, además, es docente de las materias Genética de Población y Evolución en la UNNOBA.

“Los murciélagos consumen insectos y pueden funcionar como controladores biológicos de plagas, ayudando a preservar los cultivos. Por ejemplo, en la planta de maíz, la mantiene, hasta cierto punto, libre de plagas. También participan activamente en la dispersión de semillas y en la polinización de ciertas especies vegetales. No debemos verlos ajenos a nuestra vida”, señala Acosta, quien actualmente se encuentra, junto a su equipo, en la búsqueda e identificación de diferentes especies: “Es fundamental detectar las especies que se encuentran en cada región y conservarlos en dicho ambiente. Si nosotros identificamos y conservamos a las especies que habitan en el noroeste de Buenos Aires, se podría reducir muchísimo el consumo, por ejemplo, de agroquímicos, que es otra de las grandes problemáticas que hay en esta región”

En la búsqueda de nueva especie

El interés de la investigadora por los murciélagos se inició en su tesis de grado, dentro de la Licenciatura en Genética, de la UNNOBA, en la que comenzó a estudiar las distintas especies. Actualmente, identifica especies dentro del género Molossus (murciélago mastín común), de la familia Molosisdae, que se encuentra en América, desde Argentina hasta Cuba y México, y en los Cayos de Florida, en Estados Unidos.

"Llevamos a cabo la identificación taxonómica de esta especie, dado que tiene una amplia distribución a lo largo de América y muestra considerable variación, lo que dificulta la identificación precisa de la misma”, relata la investigadora y explica de qué se trata reescribir la especie: “Hay mucha variación morfológica. La clasificación taxonómica clásica, por así decirlo, se basa en caracteres morfológicos en donde se dice: esta especie tiene tales rasgos morfológicos, medidas de cráneo, coloración del pelo, tamaños de brazos, etc. El tema, es que este género presenta gran diversidad morfológica a lo largo de toda su distribución geográfica. Con el avenimiento de las técnicas moleculares se empezaron a hacer algunos estudios y vieron que muchas de las especies que se consideraban como una única especie, con estas técnicas, no lo eran. Eso fue como un puntapié para empezar a reescribir las especies que ya están conocidas como tales. La investigación actual es trabajar con este género y validar si las especies que están reconocidas, particularmente en Argentina, son esas o existen nuevas”.

En Argentina, existen actualmente cuatro especies identificadas, de las cuales dos de ellas están en nuestra región y en los ambientes urbanos, como en nuestras ciudades. Agarrados de la ventana, de los taparollos o volando en las plazas, son los que solemos ver y tanta aversión nos causan.

“Identificar nuevas especies constituye un gran logro, no solamente a nivel profesional, sino por la biodiversidad. Es fundamental poder determinar y conocer todas las especies que tiene nuestro país para poder llevar medidas de conservación. Porque también, algo no menor, es que los murciélagos son un grupo de mamíferos muy vulnerados. Es un grupo en donde está muy poco estudiado y por ende, las medidas de conservación son casi nulas. Es fundamental poder fomentar la identificación de especies para después poder detectar su grado de vulnerabilidad, conocer si están en peligro de extinción y poder llevar a cabo planes de manejo que las conserven”, manifiesta la científica.

La falta de carisma de este mamífero volador hace que se tienda a repeler la presencia y a que no importe si se elimina a la especie específica. El Programa de Conservación de los Murciélagos de Argentina (PCMA) es una Fundación integrada por investigadores, estudiantes y miembros de la comunidad interesados en conocer y conservar a los murciélagos de Argentina. Asimismo, forma parte y ha impulsado la creación de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Conservación de los Murciélagos (RELCOM), que hoy incluye 23 programas de conservación en 25 países de América Latina y el Caribe. La misión de RELCOM es garantizar la persistencia de especies y poblaciones saludables y viables de murciélagos en la región y lograr que en todos los países se conozca y aprecie su importancia. ( Ver más, acá: http://pcma.com.ar/)

Diana Acosta también es contundente con esta línea: “Es absolutamente necesario informar para qué están en nuestro ecosistema, por qué son tan importantes y por qué es tan significativo conservarlos. Hay un montón de medidas que podemos tomar para sacarlos de nuestras casas que no sea matándolos, como, por ejemplo, la colocación de redes que se colocan fuera de las ventanas”.

Diana Acosta se encuentra realizando la identificación de especies de murciélagos insectívoros que habitan en el noroeste de Buenos Aires. La investigación, pionera en nuestra región, se realiza en conjunto con biólogos de otras partes del país.

Pasión por los murciélagos

La especie que estudia Acosta, generalmente, tiene hábitos urbanos. Se pueden encontrar en casas, techos, debajo de puentes o arriba de los árboles. Sus integrantes viven colonias de hasta cientos de individuos, en grupos familiares estables a lo largo de los años, o bien, en soledad.

Normalmente, tienen una sola cría por hembra al año, pero en el trópico es común que algunas especies tengan dos períodos reproductivos. Después de un período de gestación variable, la hembra tiene la cría en el refugio y, en cuanto sale, se cuelga de su pezón, y allí permanece dos alrededor de meses, lactando, aunque en el último período es más independiente, realizando vuelos cortos y empezando a comer alimentos. Las hembras los cargan hasta las áreas de alimentación y mientras comen, les dejan en alguna rama segura.

Los murciélagos son animales de hábitos nocturnos y vista poco desarrollada. La mayoría de las especies en este orden son capaces de emitir sonidos de muy alta frecuencia y de recibir sus ecos, cuando estos chocan contra los objetos. Gracias a este sofisticado mecanismo, conocido como ecolocalización, son capaces de volar y encontrar su alimento en la mayor oscuridad.

¿Qué fue lo que sedujo a la científica de estos mamíferos, catalogados como “príncipes de las tinieblas”? “Lo primero que a mí me sorprendió fue la capacidad evolutiva que tuvo la especie, partiendo, por ejemplo, de que es el único mamífero volador. Que sus alas, son nuestras manos. Desde los orígenes evolutivos, me parece que es maravilloso y luego, si hablamos de las particularidades de cada especie, todas las adaptaciones que tienen, como los distintos tipos alimenticios. En definitiva, a mí me gusta mucho la evolución, y los murciélagos son eso 'pura evolución'”, manifiesta Acosta y agrega: “Es otro mundo, es otro universo”.

“Quiero destacar, además, que cumplen un rol fundamental en el control de plagas de insectos, sin generar daños al ambiente. Por ejemplo, eliminan los mosquitos, que muchas veces son portadores del dengue, chikungunya y otras enfermedades. De hecho, generalmente en las plazas, ¿viste en pleno verano que es una locura de bichos alrededor de las luces, las chicharritas y otros insectos más? Ellos van y se los comen. Para mí, la clave es la divulgación de los beneficios ecosistémicos que tienen, respetando y aceptando que no a todo el mundo les gustan, pero fomentando que no los maten”, añade la investigadora.

Murciélagos y rabia

Como la mayoría de los animales silvestres, los murciélagos transmiten varias enfermedades, entre ellas, la rabia. Sobre este tema particular la investigadora aconseja: “La primera cuestión a tener en cuenta es que si se ve un murciélago que está tirado en el piso, vivo, es muy probable que tenga rabia. ¿Por qué te digo esto? Porque los murciélagos que tienen rabia, pierden la capacidad de volar. Entonces, generalmente se caen. Mi consejo a toda la comunidad, es que cada vez que vean un murciélago en el piso, no lo toquen o llamen al área de zoonosis para que los retire. El murciélago no nos contagia la rabia, sino que se la contagia o otro animal, sobre todo doméstico . Son esos animales domésticos los que nos transmiten a nosotros las enfermedades. Por eso, es fundamental también vacunar anualmente a nuestras mascotas, que es obligatorio y gratuito”.

La educación pública como estandarte

Durante toda la entrevista Diana hizo referencia a su formación, su lugar de trabajo y su defensa hacia la educación pública: “Toda mi formación fue pública sino, no hubiera podido estar donde estoy. Mis inicios fueron en la Escuela Primaria N°62, en mi barrio Villa Progreso, una escuelita humilde donde me enseñaron muchos valores. Luego, fui a la Escuela Agrotécnica, también, un lugar donde aprendí de ética y valores, y particularmente me dio la pasión por toda la parte natural. De allí salió mi vocación. Luego comencé en la UNNOBA la Licenciatura en Genética. Esta Universidad me otorgó muchas herramientas tanto profesionales como personales. Mi doctorado lo realice mediante una beca del CONICET, en la Universidad Nacional de Rosario. Estoy muy agradecida a todo el sistema público por formarme y por darme la posibilidad de estar donde estoy porque si no, no hubiera podido. Ahora estoy devolviendo lo que me dieron, dando clases, publicando y transmitiendo conocimiento y ciencia donde sea necesario.”

Publicaciones (orden cronológico):

- ACOSTA, D. B.; PINARDI, E.; MERINO, M. L. 2023. First record of leucism in two species of insectivore bats (Chiroptera) from San Luis province, Argentina. Revista: NOTAS SOBRE MAMÍFFEROS SUDAMERICÁNOS.

- ACOSTA, D. B.; ZANOCCO, F. A.; RUÍZ, M.; SANCHEZ, J. P. 2023. Domestic dogs as host of ectoparasites carrying Rickettsia, Bartonella and Mycoplasma in urban, peri-urban and rural areas from Center Argentina. Revista: MASTOZOOLOGíA NEOTROPICAL.

- ACOSTA, D. B.; FIGUEROA, C. E.; FERNÁNDEZ, G. P.; MAC ALLISTER, M. E.; CARPINETTI, B. N.; PEREZ GIANMARCO, L.; MERINO, M. L. 2023. Evidence of hybridization between wild boars and feral pigs (Sus scrofa) from Argentina: implications for the success of the invasion process. Revista: BIOLOGICAL INVASIONS.

- FIGUEROA C. E.; ACOSTA D. B.; MAC ALLISTER M.; MERELE, M.; FERNÁNDEZ, G. P.; CARPINETTI, B. N.; WINTER, M.; ABATE, S.; BARANDIARAN, S.; MERINO M. L. 2022. Patterns of genetic variation on wild pig (Sus scrofa) populations over a complete range of the species in Argentina. Revista: MAMMALIA.

- ACOSTA, D. B.; ESPAÑOL, LAUREANO A.; FIGUEROA, C. E.; MARINI, S.J.; MAC ALLISTER, M. E.; CARPINETTI, B. N.; FERNÁNDEZ, G. P.; MERINO, M. L. 2021. Wild pigs (Sus scrofa) population as reservoirs for deleterious mutations in the RYR1 gene associated with Porcine Stress Syndrome. Revista: VETERINARY AND ANIMAL SCIENCE.

- RUIZ, M.; ACOSTA, D. B.; BARICALLA, A.; SÁNCHEZ, J. P. 2021. Molecular detection of Rickettsia in ectoparasites (Siphonaptera and Phthiraptera) of domestic and feral pigs from Argentina. Revista: PARASITOLOGY RESEARCH.

- ACOSTA, D. B.; RUIZ, M.; SANCHEZ, J. P. 2019. First molecular detection of Mycoplasma suis in the pig louse Haematopinus suis (Phthiraptera: Anoplura) from Argentina. Revista: ACTA TROPICA.

- ACOSTA, D. B.; FIGUEROA, C. E.; FERNÁNDEZ, G. P.; CARPINETTI, B. N.; MERINO, M. L. 2019. Genetic diversity and phylogenetic relationships in feral pig populations from Argentina. Revista: MAMMALIAN BIOLOGY.

- SAGUA, M. I.; FIGUEROA, C. E.; ACOSTA, D. B.; FERNÁNDEZ, G. P.; CARPINETTI, B. N.; BIROCHIO, D.; MERINO M. L. 2018. Inferring the origin and genetic diversity of the introduced wild boar (Sus scrofa) populations in Argentina: an approach from mitochondrial markers. Revista: MAMMAL RESEARCH.

Tecnología y salud de la mano

Por Gricelda Incerti

La incorporación de simuladores de alta fidelidad en la enseñanza de la enfermería constituye una práctica educativa que tiende a extenderse en razón de constituir un entorno favorable para el desarrollo de habilidades en las y los estudiantes, además de aportar condiciones éticas de mayor seguridad en el paciente.

Estas tecnologías ofrecen nuevas posibilidades educativas en la formación de enfermería, ya que incorporan un dispositivo que incluye hardware y software, lo que hace factible la construcción de diversos escenarios ofreciendo situaciones de complejidad gradual y creciente, acordes a las características y necesidades del nivel formativo por el que atraviesan los alumnos.

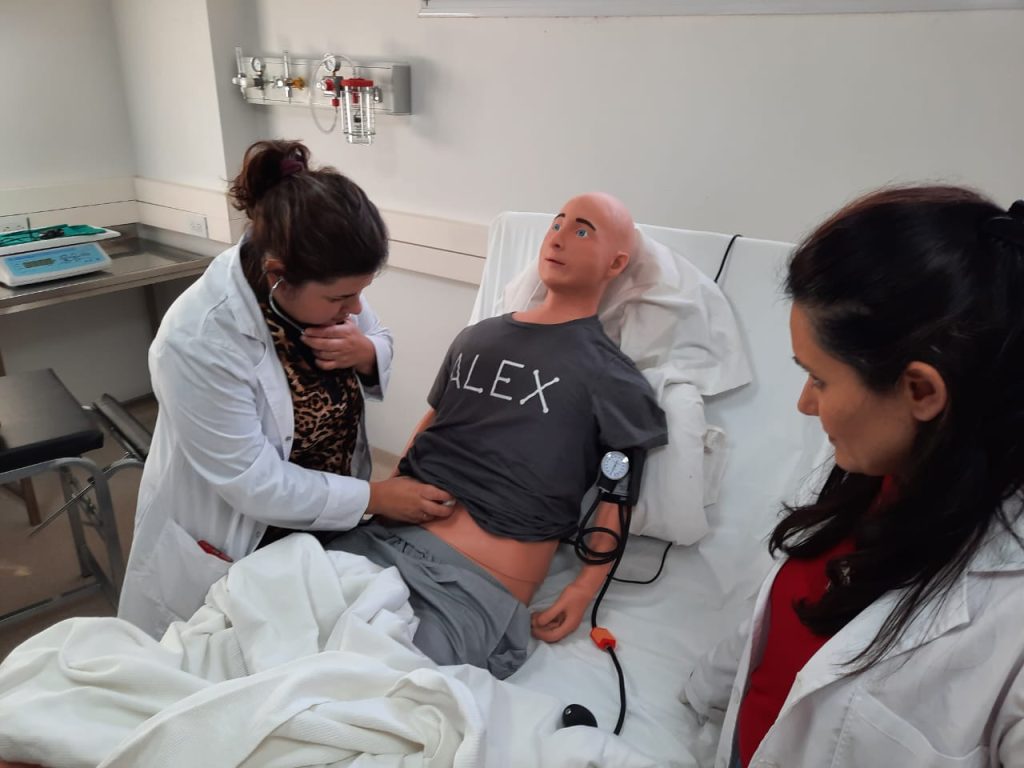

En agosto de 2022 la UNNOBA adquirió un simulador de comunicación, llamado Alex, con apariencia de ser humano adulto. Alex interactúa con estudiantes en tiempo real, simulando ser un paciente. Eso permite poner en práctica ciertas maniobras de un modo casi real para las y los estudiantes. La llegada de Alex, primero con estas características en nuestro país, imprimió desde ese año el desarrollo de acciones de formación y capacitación para profesionales y estudiantes del equipo de la salud. Pero el Instituto Académico de Desarrollo Humano (IADH) y el Instituto de Investigación y Transferencia en Tecnología (ITT) de la UNNOBA no se conformaron con tener sólo a Alex y apostaron al diseño, elaboración y validación de un modelo de simulador de bajo costo para prácticas de enfermería.

En el Laboratorio de Simulación de Enfermería "Nélida Yaryour" se lleva a cabo el proyecto, que no solo tiene por finalidad la concreción de un simulador, sino establecer vínculos científico-académicos entre las carreras de Licenciatura en Sistemas, Ingeniería en Informática, y la Licenciatura en Enfermería.

Este trabajo de carácter interdisciplinario, actualizará, diseñará y validará hardware y software para un modelo de simulador de baja funcionalidad, con el propósito de convertirlo en uno de mayor complejidad, que se adecue a las necesidades curriculares de la carrera de Licenciatura en Enfermería, en busca de enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje de la mencionada licenciatura.

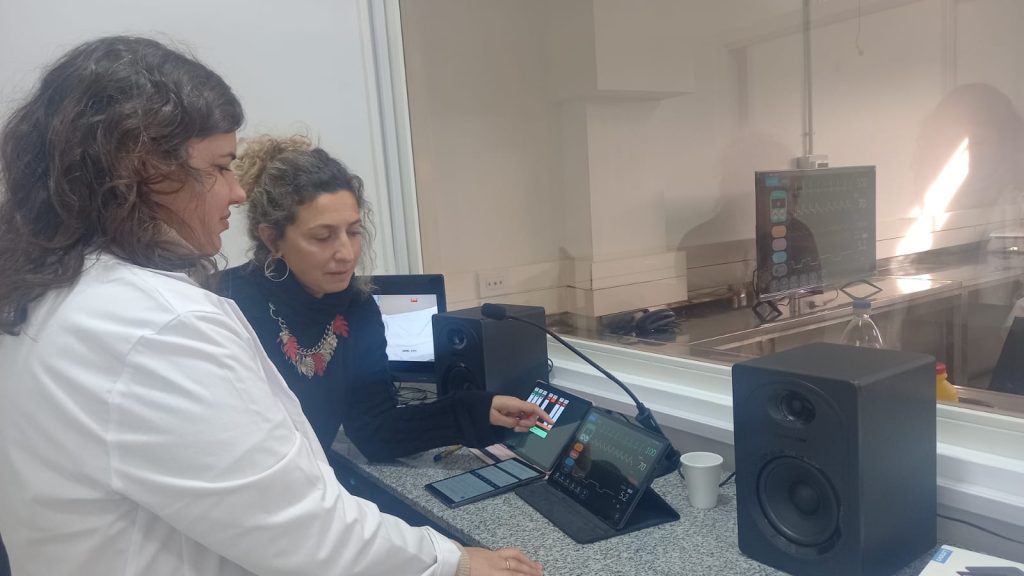

Bajo la dirección de Paula Lencina (investigadora en el ITT e integrante del equipo capacitador de Educación Digital de la UNNOBA), y la codirección de la Naián Luhaces (docente de la UNNOBA y coordinadora del Laboratorio de Enfermería) se lleva a cabo el proyecto dentro del programa de Promoción de la Investigación Científica. Ambas coinciden en que es un desafío muy grande unir la tecnología, con una de las ciencias más humanas, como la enfermería.

“Esta propuesta nos entusiasma, nos convoca, y realmente estamos absolutamente agradecidos de poder trabajar en un espacio de investigación de esta envergadura, porque realmente lo hacemos con mucho entusiasmo. Lo que estamos haciendo concretamente en nuestro proyecto, es trabajar en un simulador con el fin de incorporar software que se desarrolle, por parte de estudiantes avanzados de las ingenierías y la informática”, sostiene la magíster Lencina.

Equipo interdisciplinario entre profesionales de informática y salud

En el proyecto básicamente se trabaja en un simulador, con el fin de incorporar software que se desarrolla por parte de estudiantes avanzados del área de informática de la universidad en conjunto con estudiantes de las carreras de enfermería.

El área de enfermería asesora al área de informática en cuanto a los requisitos que debe cumplir el simulador para que logre el mayor realismo posible. Finalmente se probará el simulador, poniéndose en práctica con estudiantes en cámara Gesell, realizando las mediciones y ajustes correspondientes al diseño.

“Actualmente estamos trabajando en el ingreso al panel de control para estudiantes y docentes. En ese sentido el docente podrá modificar los signos vitales, iniciar las sesiones de maniobras RCP (reanimación cardiopulmonar) para monitorear en tiempo real y ejecutar cambios presentados de taquicardia y otras patologías en el pulso cardíaco. Por otra parte, el estudiante tendrá un 'acceso fácil' mediante código QR para revisar signos vitales y monitorear las maniobras, pero no podrá ejecutar acciones sobre el maniquí”, afirma Lencina.

Doce docentes, investigadores e investigadoras de la universidad y nueve estudiantes de las carreras de informática y enfermería se incorporaron a la puesta en marcha del proyecto.

“En la última década, en la formación de enfermería se han implementado nuevos modelos y herramientas pedagógicas, entre ellas la simulación clínica”, cuenta la licenciada Naián Luhaces, a lo que agrega: “La simulación, es una estrategia de enseñanza dinámica y reflexiva que facilita la participación activa de estudiantes e integra conocimientos teóricos y prácticos. La tecnología utilizada en la simulación clínica puede presentarse como una desventaja o un obstáculo, dado que los recursos —denominados simuladores de baja, mediana o alta fidelidad— son muy costosos”.

“Nosotros contamos con simuladores de baja y mediana fidelidad, pero no disponemos de simuladores de alta fidelidad, para generar instancias de aprendizajes más complejas en escenarios de alto realismo. Por lo tanto, es necesario implementar vínculos con diferentes áreas de la universidad, para minimizar costos, en el objetivo de subsanar esta carencia”, fundamenta la coordinadora del laboratorio de Enfermería.

Luhaces reafirma la importancia de los beneficios de la Simulación Clínica en educación: “Como esta técnica crea una situación o ambiente determinado, permite que los alumnos experimenten una representación de un evento real y así se generan espacios de práctica de habilidades, situaciones de evaluación y pruebas de ciertos conocimientos que se abordan en las carreras de un modo más pedagógico”.

Objetivos del proyecto

Paula Lencina sintetiza en tres ítems los objetivos del proyecto: “Por un lado se trabaja en forma interdisciplinaria entre el área de informática y enfermería, para que a partir de ahí se genere un prototipo que sirva para las prácticas del laboratorio de la UNNOBA, y que además se pueda compartir con el resto de las universidades del país; y fundamentalmente reduciendo los costos de obtener un simulador para trabajar con Simulación Clínica en la UNNOBA”.

Teniendo en cuenta que Alex es costoso, movilizó la cuestión económica replicando un simulador de bajo costo y con componentes argentinos. “Nosotros queremos generar un simulador de bajo costo porque los simuladores de alta complejidad son de costo elevado”, explica la investigadora y continúa destacando la importancia del trabajo conjunto: “Es importante destacar la validación de simulador. Los que entran en juego ahí fuertemente son los estudiantes de enfermería porque ellos justamente nos ayudan a validar el simulador”.

Por otra parte, en este espacio de investigación, alumnos y alumnas de informática pueden aplicar todo lo que aprendieron en un proyecto real. “Puntualmente, en un simulador que ellos están programando”, subraya Lencina, sin dejar de mencionar que “no dejamos de remarcar el espíritu de devolverle a la universidad pública lo que nos brindó. Este diseño es muy bueno tenerlo en nuestra Universidad y poder compartirlo con otras Universidades del país y, quién te dice, comercializar alguna parte del mismo”.

El equipo de trabajo está conformado por doce docentes: Juan Pablo Beloso, Pablo Luengo, Carla Vidal, Evangelina Chavero, Patricia López, Paula Chintio, Raquel Perdomo, Daniela Díaz, Cintia Moyano, Micaela Tolosa, Valeria Maggini y Sebastián Nievas; seis estudiantes de la Licenciatura de Informática: Elías Uribe Curapil, Felipe Lucero, Benjamín Roques, Mateo Ezequiel Hernández, Matías Fochi y Walter Quintero; y tres estudiantes de la Licenciatura en Enfermería: Juliana Medina, Josefina Luengo y Mariana Tura.

Con un avance de un 65 por ciento, el simulador aún no tiene nombre ni sexo. Estos datos saldrán de sus propios creadores cuando terminen de reproducir un diseño semejante al que enfrentarán los y las estudiantes en la cotidianeidad de su profesión.

Humedal artificial para tratamiento de desechos cloacales

Por Gricelda Incerti

La localidad de Morse pertenece al partido de Junín y se encuentra a 30 km de la ciudad cabecera, tiene aproximadamente 2000 habitantes y tomó el nombre de la estación inglesa Buenos Aires al Pacífico que se llamaba Morse en homenaje a Samuel Morse, inventor del telégrafo, sistema de comunicación fundamental en los orígenes ferroviarios.

Región netamente agropecuaria, desde 1996 Morse celebra la Fiesta Provincial del Cosechero. Fue en julio de 2021 que se creó el primer almacén y bar autóctono que enaltece el patrimonio histórico, cultural y gastronómico local. “El Terruño” fue recomendado entre los 8 lugares de la provincia de Buenos Aires para comer locro patrio el 25 de Mayo.

Pese a todo este bagaje sociocultural, Morse no posee red colectora cloacal ni planta depuradora. Las aguas residuales de cada domicilio se vierten en pozos absorbentes (o pozos ciegos) que son vaciados periódicamente con camiones atmosféricos, recolectando aproximadamente 6000 litros/día de desechos cloacales. Muchas ciudades y pueblos rurales bonaerenses sin servicios cloacales utilizan estos pozos como tecnología de disposición de las aguas residuales domésticas. En suelos arcillosos, los pozos se impermeabilizan por el contenido de grasas y jabones, aumentando la necesidad de ser vaciados frecuentes por camiones atmosféricos. Los líquidos extraídos poseen concentraciones elevadas de contaminantes (materia orgánica, nutrientes, patógenos) y son volcados en plantas de tratamiento que no están diseñadas para recibirlos. O, clandestinamente, se vacían en ríos o arroyos. Esta situación, sumada a otras descargas de aguas residuales domésticas con nulo o escaso tratamiento, contamina las aguas de ríos, lagunas y napas, afectando su utilización para actividades recreativas, pesca, riego, agua de consumo.

El Laboratorio de Limnología, Centro de Investigaciones y Transferencia del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (CITNOBA, UNNOBA-UNSAdA-CONICET), en colaboración con el Municipio de Junín, la Delegación Municipal y la Cooperativa de la localidad de Morse están impulsando un ensayo a escala piloto, utilizando humedales artificiales para tratar parte del material extraído por los camiones atmosféricos de Morse. La información obtenida en este experimento servirá para el diseño de un humedal artificial, adaptado a las condiciones de la región, a escala para toda la población de Morse.

El proyecto fue presentado y seleccionado como uno de los ganadores del concurso Aguas Claras 2022 de la Fundación Bunge y Born, que busca financiar y escalar ideas-proyecto que conecten la ciencia con problemáticas reales del agua como recurso, hábitat y agente de daños, sinergizando la producción de conocimiento y la búsqueda de soluciones transformadoras. Como consecuencia de ello, el proyecto recibió el apoyo económico y asesoramiento a nivel proyectual para llevarlo a cabo. Ver más, acá

“Esta idea-proyecto propone ensayar una tecnología ecológica, de bajo costo e impacto ambiental para la gestión de los lodos extraídos de pozos absorbentes, replicable en muchos lugares del país. Para este tratamiento, utilizamos una tecnología, llamada lecho de secado con plantas, que no es más que un humedal artificial de flujo vertical”, explica la doctora Romina Schiaffino, investigadora (CONICET, CITNOBA, UNNOBA-UNSAdA) y docente de la UNNOBA.

Schiaffino señala que el humedal está formado por un "medio poroso de piedras de distintos tamaños y arena, y plantas acuáticas en la superficie, que sirven para filtrar los contaminantes". “Estamos ensayando estos lechos a pequeña escala y realizando la parte experimental para ver si eso funcionan bien en estas latitudes, con este tipo de clima, y con el tipo de desechos cloacales que vamos a probar”, comenta.

El objetivo general del proyecto es abordar el tratamiento de residuos cloacales extraídos por camiones atmosféricos, utilizando la tecnología de humedales artificiales, para prevenir la contaminación de suelos, aguas subterráneas y superficiales. Los objetivos específicos son: reducir los sólidos provenientes de las descargas cloacales mediante la separación del agua de los lodos, reducir las concentraciones de fósforo total, nitrógeno total y microorganismos patógenos en el agua, y analizar las características físicas, químicas y microbiológicas de los sólidos acumulados al final del ensayo.

Una solución sostenible

La tecnología LSP (Lecho de secado con plantas) utiliza humedales construidos/artificiales para separar los sólidos y los líquidos de los lodos y tratar ambas matrices por separado. En el ensayo piloto planteado, cada LSP recibe lodos de los camiones un día por semana. En los seis días de descanso entre aplicaciones, el agua infiltra y sale por el drenaje del fondo y los sólidos se acumulan y deshidratan en la superficie del humedal.

De esta forma se evalúa la eficiencia de saneamiento de los humedales mediante el análisis de muestras del agua de ingreso y de salida. Los resultados del ensayo, con el efluente real a tratar y bajo las condiciones climáticas de la zona, servirán como base para diseñar un sistema a escala para tratar todos los lodos de los camiones atmosféricos provenientes de la localidad de Morse mediante la tecnología de humedales artificiales.

¿Pero cómo se está armado técnicamente el pequeño humedal? Romina Schiaffino lo explica sencillamente: “Son dos pequeñas piletas hechas con paredes de ladrillos y fondo de cemento. Cada lecho tiene 2 x 2,5 metros (5 m2), y un metro de profundidad. En el fondo tiene un caño de PVC perforado que recibe los lixiviados o líquidos que se infiltran. Después vienen varias capas de piedra de distintos tamaños y en la superficie una capa de arena plantada con plantas acuáticas emergentes, juncos o totoras”.

La investigadora cuenta que se recomienda utilizar plantas nativas, adaptadas a las condiciones del lugar. “Una vez colocadas las plantas —explica— se riegan con lodos diluidos. Después de aproximadamente un mes de adaptación y estabilización, se puede comenzar el ensayo, que consiste en volcar lodos provenientes de los camiones atmosféricos en la parte superficial de cada lecho y, mediante análisis químicos y microbilógicos, evaluar cuánto mejora la calidad de los lixiviados”.

La tecnología de humedales artificiales se comenzó a utilizar entre los años setenta y ochenta en Estados Unidos y Europa para el tratamiento de aguas residuales. En Latinoamérica, en general y en nuestro país en particular, es una tecnología poco utilizada, a pesar de la extensión y disponibilidad de terreno con la que disponemos en la mayor parte de nuestro territorio. Lo novedoso e innovador en este proyecto es implementar y adaptar esta tecnología a las problemáticas locales, considerando su alta relación costo-beneficio económico, ya que no requiere insumos ni energía, tiene alta eficiencia y se integra bien al paisaje rural.

“Estos ensayos van a permitir obtener los criterios de construcción y manejo del humedal artificial a escala real a construir en el futuro, es decir, que vamos a conocer qué dimensiones debe tener, la tasa de carga óptima, la eficiencia de saneamiento que se puede obtener con esta tecnología”, especifica Schiaffino, líder del proyecto.

El reto del tratamiento de las aguas contaminadas

Los humedales conforman un tipo de ecosistemas únicos, donde el medio acuático y el terrestre se funden y dan lugar a un sinfín de procesos biogeoquímicos. Para aprovechar las capacidades de estos ecosistemas naturales, desde hace décadas se construyen humedales artificiales (constructed wetlands, en inglés) con el fin de depurar aguas residuales urbanas e industriales.

“La falta de tratamiento de las aguas residuales domésticas es un problema que atraviesa a la Argentina y a toda Latinoamérica, y afecta no sólo a las poblaciones rurales sino también a la periferia de las grandes ciudades. La idea con este tipo de proyectos es reducir la contaminación de suelos, aguas subterráneas y superficiales. Son desechos que generamos nosotros, así que tenemos que ser conscientes de ello y buscar soluciones apropiadas”, enfatiza Schiaffino.

Un proyecto colaborativo

Para llevar a cabo este proyecto se formó un equipo multidisciplinario, integrado por funcionarios, investigadores, profesionales, y ciudadanos de la comunidad local. Cuenta con el apoyo logístico y colaboración de Perla Casella y Cecilia Laffaye, integrantes del área de Medio Ambiente, y de Franco Castellazzi de Obras Sanitarias de la Municipalidad de Junín, de Matilde Calaza delegada Municipal de Morse y su Cooperativa (Micaela Arias, Gerardo Potavez, Samuel Garbarini y Jorge Ciraulo) para la ejecución, cuidado y mantenimiento del ensayo piloto. El asesoramiento del doctor Alejandro Mariñeralera (Investigador CIC, Profesor de postgrado UNLP) especialista en humedales artificiales que participa en la planificación y construcción del humedal artificial piloto, su funcionamiento, mantenimiento y eficiencia. También colaboran Guillermina Nuozzi, Mara Sagua, Pía Quiroga, Fabián Correa y Antonella Viale, integrantes del Laboratorio de Limnología del CITNOBA (UNNOBA-UNSAdA-CONICET) para la realización de los análisis físicos, químicos y microbiológicos necesarios.

La UNNOBA y su impacto territorial

Por Gricelda Incerti

Las universidades constituyen un eslabón fundamental que contribuye al desarrollo. El trabajo articulado de las universidades, los gobiernos locales y las organizaciones representativas de la sociedad civil favorecen no solo una educación de calidad, sino también el diálogo necesario que implica actividades que se desarrollan pensando principalmente en su impacto territorial.

No existen dudas del rol que desempeñan las instituciones universitarias en el desarrollo económico y social de las naciones. Jacques Boudeville, especialista en economía de los territorios, decía que “la universidad es el cerebro de toda región, para apuntar la necesidad de todo territorio de recibir, adecuar y crear conocimiento”. En momentos en que el conocimiento, la innovación y la transferencia tecnológica constante se constituyen en el pilar del desarrollo de un territorio, se fortalece la función de la universidad como institución que contribuye a estos procesos.

No puedo dejar de ser autorreferencial. Porque muchos de nosotros estuvimos en los momentos fundacionales de la UNNOBA. Y esas imágenes, y esas palabras, nos han acompañado a lo largo de estos veinte años. Y vimos a los primeros estudiantes, y a los primeros graduados; y sabemos de los jóvenes, que, sin alternativa posible, hoy están insertos en el mercado laboral, gracias a los estudios superiores. Y también escuchamos a vecinos, amigos y familiares, estar orgullosos de pertenecer a la universidad. Y vi a mi padre, que un día con un cuadernito bajo el brazo, partió feliz a terminar de aprender el idioma de sus antepasados; y a nuestro diariero, que hoy con orgullo ostenta el título de abogado de la UNNOBA y el de ser el primer universitario de su familia.

Quizá cabe citar las palabras del ingeniero Luis Lima, rector organizador, cuando en la ciudad de Pergamino se descubrió la piedra fundamental de la Universidad Nacional del Noroeste en el año 2003: “Para nosotros, uno de los grandes desafíos es ir formando una Universidad que realmente sea la primera que marque el camino en el siglo veintiuno. A veces las tradiciones universitarias que son buenas para muchas cosas, no lo son cuando uno tiene que innovar y ponerse en sintonía con los tiempos que corren. Tenemos el desafío de que esta Universidad del Noroeste se transforme en ese foco del siglo XXI que tuvieron las grandes universidades también en el momento de su nacimiento cuando fueron conducidas por los caminos adecuados” (Archivo Diario La Opinión, 21 de junio de 2003).

En agosto de 2006 se inauguró la sede Pergamino de la UNNOBA. En la nota de invitación al acto inaugural, firmada por el ingeniero Lima y el exintendente Héctor Gutiérrez, se destacaba: "Muchos son los desafíos que deberá afrontar la Universidad para cumplir su cometido, y dentro de ellos, los tres siguientes deberán ser políticas troncales de la transformación: la formación de ciudadanos capaces y comprometidos; el incremento de los desarrollos tecnológicos pertinentes y su transferencia; y el análisis de políticas de Estado que acompañen y potencien el cambio necesario”.

(Archivo Diario La Opinión. 11 de agosto de 2006)

Centro de Actividades Universitarias “Manuel Puig” en el partido de General Villegas.

El Proyecto Institucional, presentado en junio de 2004, señala distintas características de la propuesta educativa de la UNNOBA. Entre ellas se hace hincapié en la vinculación con instituciones de la zona de influencia de la Universidad: “La firma de convenios de colaboración con municipios y otras instituciones de la región, así como la constitución de redes para impulsar y concretar, de manera coordinada, acciones que tendrán como propósito el mejoramiento de la calidad de vida en la región a través de la resolución de los problemas más acuciantes, del planteamiento de iniciativas superadoras y de una sostenida ayuda a la construcción de un futuro mejor para todos".

Ver Documento Completo: Proyecto-Institucional-Completo- UNNOBA

A lo largo de estas dos décadas, la UNNOBA levantó la bandera de la educación pública, gratuita y de calidad y es punto de encuentro de miles de sueños, esperanzas, metas y oportunidades. Intendentes y representantes de la comunidad relatan este acontecimiento regional en primera persona.

Ricardo José Alessandro, intendente de Salto

“Confiamos en el prestigio de la universidad pública de nuestra zona para guiar el camino que ya estamos transitando”

La historia de los pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires se forja lisa y llanamente al calor de la producción. Desde las décadas finales de siglo XIX, muchas comunidades que habían nacido como parte de la estrategia fundacional del Estado argentino, pasaron a ocupar un lugar de suma preponderancia con las mejoras en las técnicas productivas agropecuarias y la consolidación del sistema de transporte ferroviario, que abarató y agilizó el transporte de las materias primas obtenidas en el campo. Ese proceso dotó de una indeleble identidad productiva a cientos de pueblos, entre los que se encuentra Salto, sitio predilecto a raíz de la excepcional fecundidad de sus tierras.

Pero los tiempos cambiaron, la tecnología disminuyó la necesidad de mano de obra en el agro y durante largas décadas muchísimos jóvenes de nuestros terruños debían abandonar la “patria chica” buscando una posibilidad de crecimiento y formación personal y profesional, lo que es equivalente a decir "un futuro mejor".

Ante esta problemática y en una época plagada de dificultades como fue la década de 1990, quienes integrábamos el gobierno municipal decidimos, junto al invalorable empuje de la sociedad civil, llevar adelante un ambicioso y fundamental proceso de radicación de industrias en el distrito, que hoy, tres décadas después, son motivo de orgullo de nuestra región y generan miles de fuentes laborales directas, un sinnúmero de indirectas y un contundente flujo de ingresos que impactan positivamente en la economía de la ciudad.

En esa misma línea, acompañamos a comienzos del presente siglo el nacimiento de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), no solo por una cuestión de cercanía geográfica, sino porque, desde sus inicios, ya pudimos intuir como esta nueva casa de estudios superiores, ofrecía una gama de posibilidades a muchos saltenses que, de esta manera, podían planificar una vida profesional en nuestro distrito o, al menos, en ciudades vecinas ubicadas a pocos minutos de distancia. Pero el dinamismo cada mayor del mundo actual, llevó a que podamos concretar un sueño muy ambicioso y que permite estrechar en un solo brazo a aquellos dos componentes esenciales del ámbito productivo: el trabajo y el conocimiento. Por este motivo en 2019 suscribimos un importe acuerdo con la UNNOBA que posibilitó que se dicte en Salto la carrera de Tecnicatura en Mantenimiento Industrial, punto de partida de una conexión institucional que debe ampliarse y profundizarse.

La ciudad del presente y del futuro requiere acuerdos entre los diferentes actores sociales en pos de la inclusión social, la igualdad de oportunidades, el arraigo de nuestros ciudadanos y el desarrollo sustentable. Confiamos en el prestigio de la universidad pública de nuestra zona para guiar el camino que ya estamos transitando. El futuro ya llegó, no podemos dejar pasar la oportunidad.

Eduardo Campana, intendente de General Villegas

"La sede de la Universidad representa un desafío del presente"

En el mes de agosto de 2021 inauguramos el edificio “Manuel Puig”, sede local de la Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires, que ofrece educación de calidad a quienes optan por profesionalizarse y eligen estudiar en General Villegas; no obstante, la trayectoria de la Universidad en nuestro distrito data de 2016, año en el que comenzó el dictado de dos Tecnicaturas.

Hoy estamos en condiciones de expresar que la concreción de la sede de la UNNOBA en nuestra ciudad es un proyecto que se gestó en un pasado reciente, que su crecimiento representa un desafío del presente y que su impacto positivo ya puede evidenciarse. Son pruebas de esta última afirmación, por un lado, la actuación de los graduados en el seno de la propia comunidad desempeñándose en los ámbitos laborales para los que se formaron.

Por otra lado, la apertura de convocatorias para la conformación del equipo de profesores locales de la Universidad para las distintas carreras que se dictan trajo consecuencias positivas en dos sentidos: en la respuesta de docentes y profesionales que se presentan a la convocatorias y son seleccionados; y en la manifestación del deseo, no sólo por parte de los alumnos, sino también de profesores y profesionales, de formar parte de un proyecto educativo y social que nos pertenece a todos como habitantes y ciudadanos del distrito.

También la Universidad, a través de las ofertas de los cursos de extensión ha abierto la posibilidad de educación permanente para los distintos actores sociales.

El movimiento que hoy puede observarse en la sede con el dictado de cuatro carreras, la demanda habitacional que ha generado en la ciudad cabecera del partido por la afluencia de alumnos de otras localidades, el trabajo interinstitucional con laboratorios de instituciones educativas, con fábricas y con el Hospital Municipal, son muestras del impacto más que positivo que la UNNOBA tiene y tendrá en un futuro cercano en el partido de General Villegas.

Ricardo Casi, intendente de Colón

“La presencia de la UNNOBA en nuestras cercanías ha sido y es un bastión de formación y un lugar de inclusión”

Sin dudas, la presencia de la UNNOBA en nuestras cercanías ha sido y es un bastión de formación, un lugar de inclusión y una posibilidad de concretar proyectos para muchos de nuestros chicos.

Nos sentimos parte de la Universidad y de este aniversario. El aprendizaje en movimiento, iniciado en la UNNOBA, continúa su vía de construcción colectiva, ligándose a los procesos de organización y desarrollo del territorio; buscando continuamente todos los caminos posibles para construir una Universidad socialmente comprometida.

Franco Flexas, intendente de General Viamonte

“La UNNOBA ha modificado la estructura social”

La creación de la UNNOBA permitió a muchísimos jóvenes de nuestro distrito, primero la posibilidad de estudiar. Habiéndose recibido, esos profesionales son quienes sostienen el distrito. Tener a la UNNOBA permitió mantenerlos dentro del lugar, dentro de la zona, lo que significa no haber perdido tanta cantidad de gente y, además, profesionalizarla. Ellos han modificado la estructura social y las posibilidades de quedarse en el lugar.

La Universidad ha crecido dentro del conocimiento de la comunidad y, más allá de este reconocimiento, también lo ha hecho en la parte educativa y formativa. No es solamente la posibilidad del estudio, sino la consecuencia de eso: la creación de trabajo especializado que es necesario en nuestras localidades.

Había oficios que anteriormente se hacían simplemente con el conocimiento de la experiencia. Hoy existe un conocimiento técnico que deviene de profesionales que estudiaron de la Universidad, y esto potencia las profesiones. Las diferentes tecnicaturas universitarias nos permitirán, en un futuro, tener mejores profesionales, y esto impactará directamente en mejor calidad laboral.

Vicente Gatica, intendente de Bragado

“El crecimiento de la UNNOBA también se refleja en el desarrollo y crecimiento de los Estados municipales vecinos”

La Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires genera, constantemente, para toda nuestra región, una serie de oportunidades, por su alcance y, sobre todo, por el nivel académico en las carreras de grado, tecnicaturas o licenciaturas. En ese sentido, por las características y capacidad de la institución, es que en la actualidad todos los municipios de cercanía a Junín cuentan con muchísimos profesionales egresados de esta Universidad.

Esto hace que la zona haya crecido notablemente, no solo en capacitaciones sino además en producción, en función de todos los rubros que la Universidad ofrece entre sus carreras de estudio. Para nosotros en particular, la UNNOBA es un referente y, durante todos estos años, generamos distintos convenios orientados a la producción y trabajo, con el objetivo final de contar con un significativo número de profesionales que se desempeñan en empresas privadas de nuestra ciudad y en el propio Estado, demostrando la capacidad y la preparación necesaria para llevar adelante cualquier tipo de emprendimiento, ya sea privado o público.

El permanente crecimiento de la Universidad Nacional del Noroeste también se refleja en el desarrollo y crecimiento de los estados municipales vecinos. Además, el firme desarrollo y el enorme abanico de oportunidades de estudio de esta institución educativa hacen que muchos estudiantes egresados de nivel secundario en nuestro distrito, se interesen cada vez más en acceder a la unidad académica, siendo la Universidad Nacional del Noroeste, un claro modelo en cuanto a educación superior en la región.

Javier Martínez, intendente de Pergamino

“Contar con esta casa de estudios en nuestra ciudad es un valor inmenso que nos posiciona a nivel regional y nacional”

Nuestra Universidad cumple 20 años y esta es una gran oportunidad para celebrar. Contar con esta casa de estudios en nuestra ciudad es un valor inmenso que nos posiciona a nivel regional y nacional. Un espacio que permite la inclusión e igualdad de oportunidades pensando en el empleo, la producción y las nuevas tecnologías. Sin dudas, la Universidad es un pilar esencial y fundamental para el desarrollo de nuestra ciudad con un potencial enorme para tener un Pergamino mejor.

Gracias a la Universidad los pergaminenses y vecinos de la zona tienen acceso a debates, conocimiento, investigación y pensamiento crítico logrando una importante transformación social.

La UNNOBA trajo grandes oportunidades a nuestros jóvenes, brindando posibilidades de movilidad social y crecimiento. Trajo ilusión y posibilidades a los adultos con capacitaciones, cursos, espacios de debate y discusión que cada día tienen más aceptación y prestigio. Nuestra Universidad pública hoy tiene grandes desafíos. La innovación, la sociedad del conocimiento, las nuevas tecnologías y carreras acordes a los tiempos que corren. Tenemos en Pergamino nuestro semillero de excelencia, tenemos todo el potencial y los recursos para un crecimiento sostenido en el que la Universidad es un pilar fundamental e imprescindible.

Pablo Petrecca, intendente de Junín

“La UNNOBA le dio a Junín la posibilidad de empezar a transformarse en una verdadera ciudad del conocimiento”

Estamos a poco tiempo de que Junín llegue a los 200 años de vida y, sin dudas, tenemos una historia riquísima como ciudad. Una ciudad que creció y se desarrolló a base de esfuerzo, de trabajo, de compromiso y de nuevas ideas y desafíos. Indudablemente, uno de los grandes hitos de esa historia fue la fundación del CURJ y, luego, de la UNNOBA que, de la mano del exintendente Abel Miguel, le dio a Junín la posibilidad de empezar a transformarse en una verdadera ciudad del conocimiento, nucleando a miles de docentes y alumnos de toda la región.

La amplia oferta educativa y la excelencia en la formación académica, sumada a la ubicación estratégica de nuestra ciudad y a sus ventajas comparativas en relación a las grandes urbes, hicieron que cada vez más jóvenes elijan estudiar en la UNNOBA, cuyo prestigio fue creciendo año a año. A diferencia de lo que ocurría hace dos décadas, hoy cientos de jóvenes de Junín y la región tienen la posibilidad de acceder a estudios universitarios gratuitos y, asimismo, decenas de industrias y organismos gubernamentales y no gubernamentales pueden contar con profesionales formados en nuestra propia ciudad que, de esa manera, se transforma en un lugar de oportunidades para todos, con un mercado inmobiliario más dinámico, más actividad comercial y más movimiento.

En síntesis, contar con una universidad pública, gratuita y de excelencia no sólo nos da prestigio, sino que además nos convierte en un destino deseado para los estudiantes y nos posiciona como una ciudad pujante, de gran potencial y en permanente transformación.

En adelante, y de cara a los 200 años, seguiremos trabajando junto a la UNNOBA en nuevos desafíos, tales como el Plan Estratégico Informático y la Agenda del Desarrollo, con el convencimiento de que la Universidad es fundamental para el crecimiento de la ciudad y la región.

Andrea García, presidenta de la Fundación Encuentro Regional, de Florentino Ameghino

“La UNNOBA: pilar fundamental del desarrollo del noroeste bonaerense”

A la universidad de principios del siglo XX, institución que otorgaba el monopolio del conocimiento a las minorías que detentaban el poder político, económico y cultural de Argentina, las y los jóvenes le cuestionaron su carácter elitista, oligárquico y excluyente, dando lugar a la Reforma de 1918. Posteriormente, el gobierno de Juan Domingo Perón les otorgó a las universidades una nueva relación con el Estado y la sociedad, y una nueva “misión” para la etapa que se abría en el país: el derecho y el acceso a la educación se hizo efectivo con el desarancelamiento de 1949 –a partir del Decreto 29.337/49–, que estableció la gratuidad de la educación universitaria.

En los últimos 20 años se inició el proceso de mayor expansión de nuevas Universidades en cada provincia argentina y en el conurbano bonaerense, creándose entonces la Universidad Nacional Noroeste Buenos Aires (UNNOBA) en Junín y Pergamino. A partir de una idea, un sueño y una decisión política, desde la Fundación Encuentro Regional de Florentino Ameghino hemos trabajado con la UNNOBA para que las y los jóvenes de nuestro distrito tuvieran acceso a una Universidad cercana. Las Casas de la Fundación albergaron a cientos de estudiantes que la vieron crecer, al tiempo que se encontraban con otros que la eligieron y la eligen por su calidad. El prestigio que la caracteriza hace que en la actualidad 174 jóvenes se encuentren cursando distintas carreras de su oferta educativa, 32 de ellos estudiando en la extensión Ameghino. Además, decenas de graduadas y graduados han podido obtener su título universitario y desarrollarse laboralmente a lo largo de estos años.

Su expansión en clave territorial, política, social y cultural la ubica como uno de los pilares fundamentales del desarrollo local y regional, impactando en términos productivos, tecnológicos y ambientales.

En la actualidad, la UNNOBA está presente en Ameghino con dos carreras de pregrado en forma presencial: la Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Sistemas Informáticos, de perfil tecnológico con gran salida laboral, y la Tecnicatura en Mantenimiento Industrial, iniciada este año por un convenio entre el Ministerio de Educación de la Nación, la Fundación Encuentro Regional y la empresa Class. Esta última carrera se dicta en las instalaciones de una fábrica de alta tecnología de maquinaria agrícola como parte de un proyecto de corte innovador, que permite el diálogo del conocimiento universitario científico, no solo con el sistema empresarial, sino también con los sindicatos y las organizaciones del pueblo. El liderazgo social y el protagonismo asumido por la Universidad pública, en este caso la UNNOBA, para la defensa irrestricta de los derechos humanos, el cuestionamiento al orden y la inequidad de género, y las múltiples y acertadas respuestas ante la cruel desigualdad económica y sanitaria desnudada y provocada por la pandemia, la instalan como una de las nuevas instituciones necesarias para el fortalecimiento de la democracia, la reafirmación de la soberanía nacional y la construcción de una Argentina igualitaria.

La UNNOBA ha logrado posicionarse en nuestra región como una institución donde el compromiso con el entorno local es la base de relaciones políticas, sociales, culturales y económicas. Estas permiten a nuestras comunidades disfrutar de experiencias de intercambio, diálogo y aprendizaje colectivo, donde se entrelazan los intereses de la Universidad, el Estado, las empresas locales y la comunidad.

Héctor María Gutiérrez, exintendente de Pergamino, diputado nacional (mandato cumplido)

“La UNNOBA es la creación más importante del siglo”

La creación de la UNNOBA fue plural y realizada desde un esfuerzo colectivo, en la que actuaron las fuerzas políticas y las fuerzas vivas de la ciudad. La UNNOBA es la creación más importante del siglo. Los méritos que ha tenido son incalculables. Hoy vemos egresados de la carrera de genética, concursando en el mundo; los chicos de informática a veces no terminan la carrera porque comienzan a trabajar, y hay un gran esfuerzo de la Universidad para que esos chicos terminen sus estudios. Ha provocado una revolución en el mercado laboral y en el marco cultural; la Universidad es la revolución del siglo XXI.

En algunos casos la Universidad está desaprovechada, en términos de lo que significa la transferencia tecnológica, ya que tiene una usina de producción muy importante, y tenemos que estar sobre esa usina involucrando a la Universidad en la sociedad, cuestión que creo no se ha logrado en todo este tiempo. Los pergaminenses estamos orgullosos de la Universidad, pero no nos involucramos en la vida de ella. Estoy hablando de gremios, asociaciones profesionales, asociaciones culturales: no hay un involucramiento de la sociedad civil en la vida de la Universidad y eso me parece que es un desperdicio, ya que podríamos obtener más ventajas en términos de transferencia y trabajo en conjunto, generando una sinergia con la UNNOBA.

No es un reproche que hago a la Universidad, ya que, por ejemplo, desde el punto de vista de la extensión universitaria hay mucho esfuerzo y mucho trabajo. La sociedad de Pergamino tiene algunas fallas estructurales en ese sentido que no advierte la necesidad de participar más activamente. Hay iniciativas, pero son individuales y creo que hace falta un esfuerzo colectivo.

Mario Meoni, exintendente de Junín, exministro de Transporte de la Nación (1956-2021)

Discurso inauguración Edificio Raúl Alfonsín, 18 de diciembre de 2015

“La UNNOBA tiene buena raíz, buenos cimientos, y es hoy una de las más importantes de la Argentina”

Es un momento importante para esta Universidad y a mí me llena de orgullo ser parte de esta historia, aunque desde afuera, siempre estuvimos acompañando, desde que el ingeniero Luis Lima se hizo cargo de la normalización y comenzó a desarrollar cuál sería el fundamento de la Universidad, basado en la declaración de Educación Superior, de la UNESCO.

Con la incorporación de Guillermo Tamarit y Danya Tavela supimos que la Universidad iba a tener un destino extraordinario, porque tiene buena raíz, buenos cimientos y es hoy una de las más importantes de la Argentina. Esta casa de estudios permite la formación, que los alumnos tengan un lugar para desarrollarse, que los profesores tengan un lugar en dónde enseñar, que los investigadores puedan seguir nutriendo sus trabajos y aportando a la sociedad y también se ha logrado el desarrollo de toda la ciudad de una manera impresionante.

Esto no es casual. La Universidad siempre tuvo en claro que estaba creada para formar profesionales, sino que se creó para estar inmersa, inserta, en una región, en una comunidad, en una ciudad. Este edificio es el último de este tiempo, porque seguramente vendrán tiempos mejores en lo que tiene que ver con la infraestructura, pero lo fundamental es que ya ha dado pruebas claras de que, además de todo lo que ha volcado en infraestructura, ha generado lo que necesitamos en la Argentina: gente formada, ciudadanos preparados para desarrollarse en democracia, para desarrollar un entorno socioeconómico, para tener solidaridad con el resto.

Rosa Tulio, diputada nacional (mandato cumplido)

«Ciencia y educación para el desarrollo social y el crecimiento regional»

Siempre es bienvenida una universidad. Es motivo de progreso, de crecimiento. Es la herramienta por excelencia para que nuestros jóvenes tengan igualdad de oportunidades y un futuro mejor. Ese fue nuestro objetivo, por el que trabajé arduamente desde el Congreso de la Nación junto a muchísimos pergaminenses y vecinos de la región para que ese sueño aspiracional se concretara en 2002. Sin dudas que para Pergamino y la región su creación representó un impacto histórico institucional muy fuerte y positivo, un salto cualitativo que nos insertó de lleno en el primer plano educacional de la Argentina.

Con su implementación y desarrollo hay un antes y un después para la ciudad y su zona de influencia, debido a que permitió materializar en el territorio la soñada movilidad social ascendente que tanto inspiró a generaciones enteras. Hoy la UNNOBA hace honor al lema: «Ciencia y educación para el desarrollo social y el crecimiento regional».

Nuestra Universidad representa una casa de estudios de vanguardia, juventud, modernidad e inclusión. Está en permanente colaboración con las fuerzas vivas, posibilitando un potente impulso al medio productivo y profesional, al desarrollo regional y dando respuestas a los desafíos que la cuarta revolución industrial nos depara en materia de innovación y tecnología en el mundo del trabajo. Estoy convencida que la comunidad UNNOBA estará siempre alerta actualizándose a las necesidades de la norpampa.

Diseño: Laura Caturla

¿Y ahora? ¿La viruela del mono?

Por Gricelda Incerti

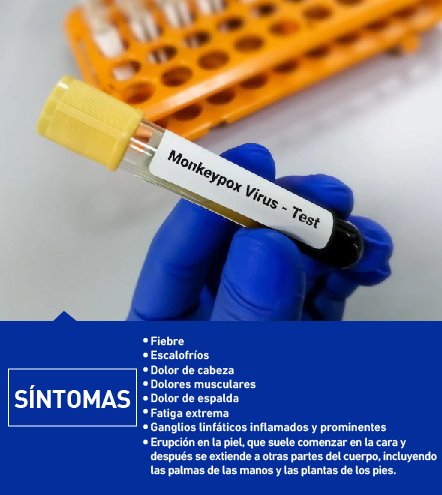

Cuando aún no hemos dejado atrás la pandemia de COVID-19, otro virus, el de la viruela del mono, aparece en el mundo. La detección en cantidad de pacientes y en poblaciones separadas ha provocado una lógica alerta científica, sanitaria, administrativa y social.

La viruela del mono se descubrió por primera vez en 1958, cuando se produjeron dos brotes de una enfermedad similar a la viruela en colonias de monos mantenidos para la investigación, de ahí el nombre de "viruela del mono". El primer caso humano de viruela del mono se registró en 1970 en la República Democrática del Congo durante un período de esfuerzos intensificados para eliminar la viruela. Desde entonces, se ha notificado viruela del mono en personas de varios otros países de África central y occidental: Camerún, República Centroafricana, Costa de Marfil, Gabón, Liberia, Nigeria, República del Congo, Sierra Leona y República Democrática del Congo, donde se registran la mayoría de las infecciones.

Los casos de viruela del mono en personas que han ocurrido fuera del continente africano hasta ahora estaban relacionados con viajes internacionales o animales importados, incluidos casos en los Estados Unidos, así como en Israel, Singapur y el Reino Unido. Desde inicios de este mes, autoridades de salud de varias naciones —desde Europa hasta Canadá, Estados Unidos y Australia— comenzaron a detectar casos de esta enfermedad, cuyos brotes anteriores habían sido contenidos y en los que, en algunos casos, no se registran contactos estrechos ni viajes a países endémicos.

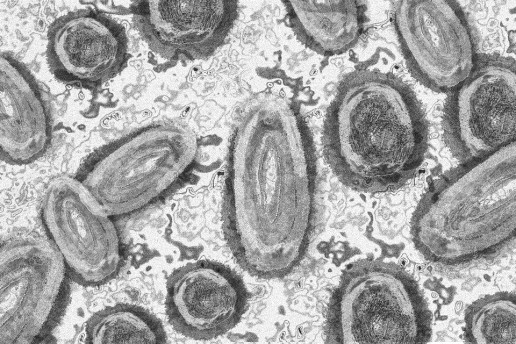

El agente etiológico que causa la enfermedad de la viruela del mono es un virus que pertenece al mismo género de la viruela humana, aunque tiene un mapa genómico diferente. “El virus de la viruela del mono pertenece a un género (Orthopoxvirus de la familia Poxviridae) que también incluye a los virus que causan la viruela humana (variola), viruela bovina y un tipo de virus utilizado como vacuna para la viruela humana (vaccinia)", explica la doctora en Química Biológica, Silvina Goenaga, docente de la Maestría en Control y Prevención de las Zoonosis de la UNNOBA.

“Es un virus conformado por una doble cadena de ADN, envuelto de una envoltura glucolipídica. Si bien el virus variólico y el virus símico corresponden al mismo género viral, son entidades diferentes y tiene rangos de hospedadores diferentes, es decir, pueden enfermar distintos animales”, sintetiza Goenaga.

También aclara que el virus símico es una zoonosis, esto significa que es un virus que puede enfermar a animales y también al ser humano, con cepas bien diferenciadas: “Hay dos cepas genéticamente distintas del virus de la viruela símica: la cepa de la cuenca del Congo (África central) y la cepa de África occidental. Las infecciones humanas con la cepa de África occidental parecen causar una enfermedad menos grave, en comparación con la cepa de la cuenca del Congo”.

Goenaga, docente de la cátedra Ecología y Genética de las Enfermedades Transmisibles por Vectores, explica por qué en este virus existe la particularidad de transmisión de persona a persona: "El virus de la viruela del mono tradicionalmente se transmite principalmente por contacto directo o indirecto con sangre y fluidos corporales, por lesiones de la piel o las mucosas de animales infectados. Sin embargo, existe la transmisión de persona a persona, la cual puede producirse por contacto estrecho con secreciones infectadas de las vías respiratorias o lesiones cutáneas, fluidos corporales de una persona infectada, o con objetos contaminados recientemente con los fluidos del paciente o materiales de la lesión. La transmisión se produce, principalmente, por gotículas respiratorias”.

Sobre el origen de la enfermedad en humanos, Goenaga, sostiene: “Será el análisis epidemiológico el que podrá determinar el origen de la trasmisión del brote actual del virus. Esto aún está en estudio por parte de las comunidades científicas”.

¿Una nueva vacunación contra la viruela?

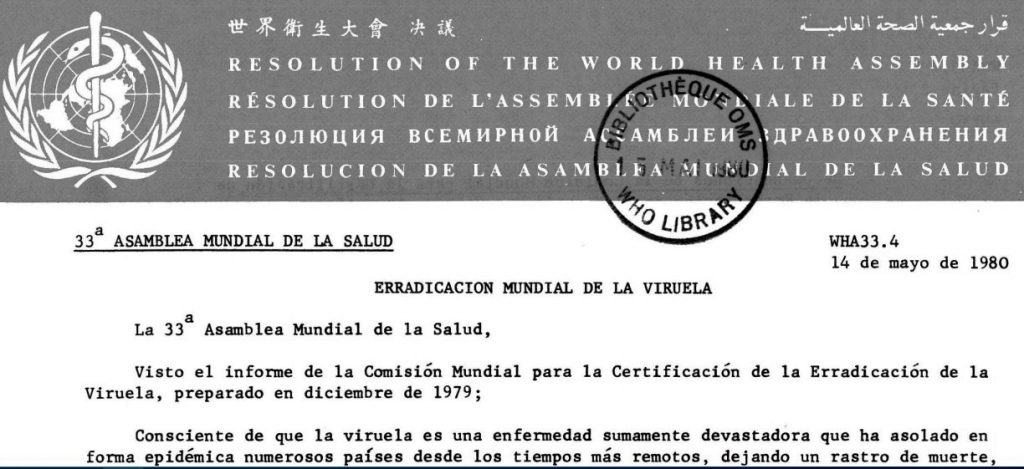

En el pasado, la vacuna antivariólica demostró una eficacia del 85% para prevenir la viruela símica. Sin embargo, la vacuna ya no está accesible al público, ya que se suspendió su producción tras la erradicación mundial de la enfermedad en el año 1980. Para quienes están vacunados, ¿la vacunación antivariólica previa puede contribuir a que la evolución de la enfermedad sea más leve? ¿Y para los que no están vacunados?

Según apunta Goenaga, la vacuna contra la viruela podría ser el arma de prevención para una enfermedad como la viruela símica: “Se ha demostrado que la vacunación contra la viruela ayuda a prevenir o atenuar la enfermedad por la viruela símica, con una eficacia del 85%. Sin embargo, aquellas personas que no están vacunadas, menores de 40 a 50 años, dependiendo del país, pueden ser más susceptibles a la viruela del mono debido al cese de las campañas de vacunación contra la viruela en todo el mundo tras la erradicación de la enfermedad”.

Esta efectividad se debe a las proteínas que tienen en común que ambos virus, quienes están muy emparentados. Por eso, la antigua vacuna pueden favorecer a que el sistema inmunitario sea capaz de protegerse.

Sobre esto, no obstante, existen controversias entre las agencias sanitarias de los países más afectados. Mientras para el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (EDDC) “faltan datos de eficacia de esta vacuna contra la viruela del mono en humanos” y ha descartado la vacunación porque considera que el riesgo que tiene este virus es bajo, la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) recomendó la vacuna para el personal sanitario, a fin de que pueda estar expuesto a pacientes con el virus de la viruela del mono. Además, ha pedido que también se inocule a quienes trabajan en tareas de desinfección y a personal de laboratorio que trabaja con el virus. Por otro lado, propuso realizar lo que se conoce como "vacunación en anillo", una práctica que consiste en que, en caso de contacto estrecho con un paciente positivo que no esté vacunado, debería ofrecerse la posibilidad de vacunarse tan pronto como sea posible.

Por su parte, los expertos de la OMS afirman que el brote actual de viruela del simio debería ser más fácil de contener que el del COVID-19 y que la enfermedad es más fácilmente identificable y controlable.

Tratamiento y medidas de prevención

Sobre los tratamientos específicos disponibles para la infección, la investigadora sostiene que “al igual que para la mayoría de las enfermedades virales, no hay tratamientos específicos contra la infección por el virus de la viruela símica”, y agrega: “Los síntomas de la viruela del mono se suelen resolver espontáneamente. La atención clínica de la viruela del mono está direccionada a aliviar los síntomas, gestionar las complicaciones y prevenir las secuelas a largo plazo. Es importante cuidar la erupción dejando que se seque, si es posible, o cubriéndola con un apósito húmedo para proteger la zona, si es necesario”. “No es como el virus del sarampión o del COVID, cuya transmisión de persona a persona es muy alta y eso ayuda a que se propague”, enfatiza la investigadora.

“El Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos recomienda, como medidas de prevención para evitar la propagación e infección del virus, una buena higiene de manos después del contacto con animales o humanos infectados. Por ejemplo, lavarse las manos con agua y jabón o usar un desinfectante para manos a base de alcohol. A su vez, sobre todo para los trabajadores de la salud que atienden a casos sospechosos o confirmados de viruela símica, deben implementar protección para los ojos, mascarilla quirúrgica, bata y guantes desechables”, sostiene.

Cómo la ciencia venció a la viruela

El caso más emblemático del triunfo de la ciencia sobre un agente infeccioso es el de la viruela: la única enfermedad humana que desapareció gracias a la vacunación.

La viruela, fue una de las enfermedades más temidas del mundo y se calcula que, solo en el siglo XX, provocó 500 millones de muertes. Era una infección altamente contagiosa causada por un virus que se transmitía principalmente por la inhalación de las gotas que exhalaba por la nariz o boca una persona contagiada. Sus síntomas incluían fiebre y fatiga, y después la enfermedad producía una característica erupción en la piel, cuyas manchas se convertían en pústulas que formaban cicatrices y dejaban, a los que lograban sobrevivir, con terribles desfiguraciones. Otros quedaban ciegos debido a las lesiones que la infección dejaba en las córneas. La viruela era mortal en hasta 30% de los casos.

El último caso reportado de viruela ocurrió en Somalía , en 1977. Pero el camino hacia la erradicación de la viruela había comenzado 200 años antes, con el famoso descubrimiento del científico británico Edward Jenner que condujo al desarrollo de la vacuna contra la viruela, en 1796. Esta, se puede decir, fue la primera vacuna humana. De 1958 a 1977, la Organización Mundial de la Salud llevó a cabo una campaña mundial de vacunación que erradicó la enfermedad en 1979, convirtiéndola en la única enfermedad humana finalizada por una vacuna.

Desde 1921 hasta 1980, la gran mayoría de la población recibió la vacuna de la viruela, que fue obligatoria durante más de 50 años. En Argentina, la vacuna contra la viruela se aplicó hasta 1978. En 1980 la erradicación de la viruela fue un hito en la salud pública mundial.

Al final, todo termina en la vacuna