La salud desde una visión transdisciplinar

Por Ligia Nicolai

Para quienes recorremos la universidad a diario y luego dialogamos con amigos, familiares y parte de la sociedad de Junín, Pergamino y la región hay un enunciado que nunca falta: “Me dijeron que viene la carrera de medicina, ¿es verdad?".

Esa pregunta, allá por 2015, había tomado fuerza, como otras tantas veces durante estos 20 años de vida de UNNOBA, cuando la sociedad escuchaba acerca de la creación de un nuevo espacio para la carrera de enfermería y afines. Nos referimos al Instituto Académico de Desarrollo Humano (IADH), una unidad académica para la formación disciplinar, interdisciplinar y profesional en áreas dedicadas a la producción del conocimiento y destinada a la promoción de la salud.

El mismo suceso llevó a que esa pregunta, ya casi en tono afirmativo, pasará a ser nuevamente una duda, hasta que —como innumerables veces— el rector Guillermo Tamarit negara su dictado explicando: "Nosotros consideramos que ya hay muy buenos lugares donde realizar esos estudios y Junín necesita la formación y capacitación de enfermeras y enfermeros. Además, en la actualidad, estamos frente a nuevos paradigmas, pensando la relación no solo desde el control biológico, sino desde los nuevos parámetros que nos plantea el siglo XXI".

En este sentido, la formación del Instituto estuvo enfocada en trabajar sobre la problemática del bienestar, es decir, desde el entendimiento de la salud con una visión integral y transdisciplinar.

El Instituto Académico de Desarrollo Humano es la unidad académica de grado más joven de la UNNOBA, constituyéndose como tal en el 2015 y sumándose a las ya creadas Escuelas de Tecnología, de Ciencias Agrarias, Naturales y Ambientales, y de Ciencias Económicas y Jurídicas.

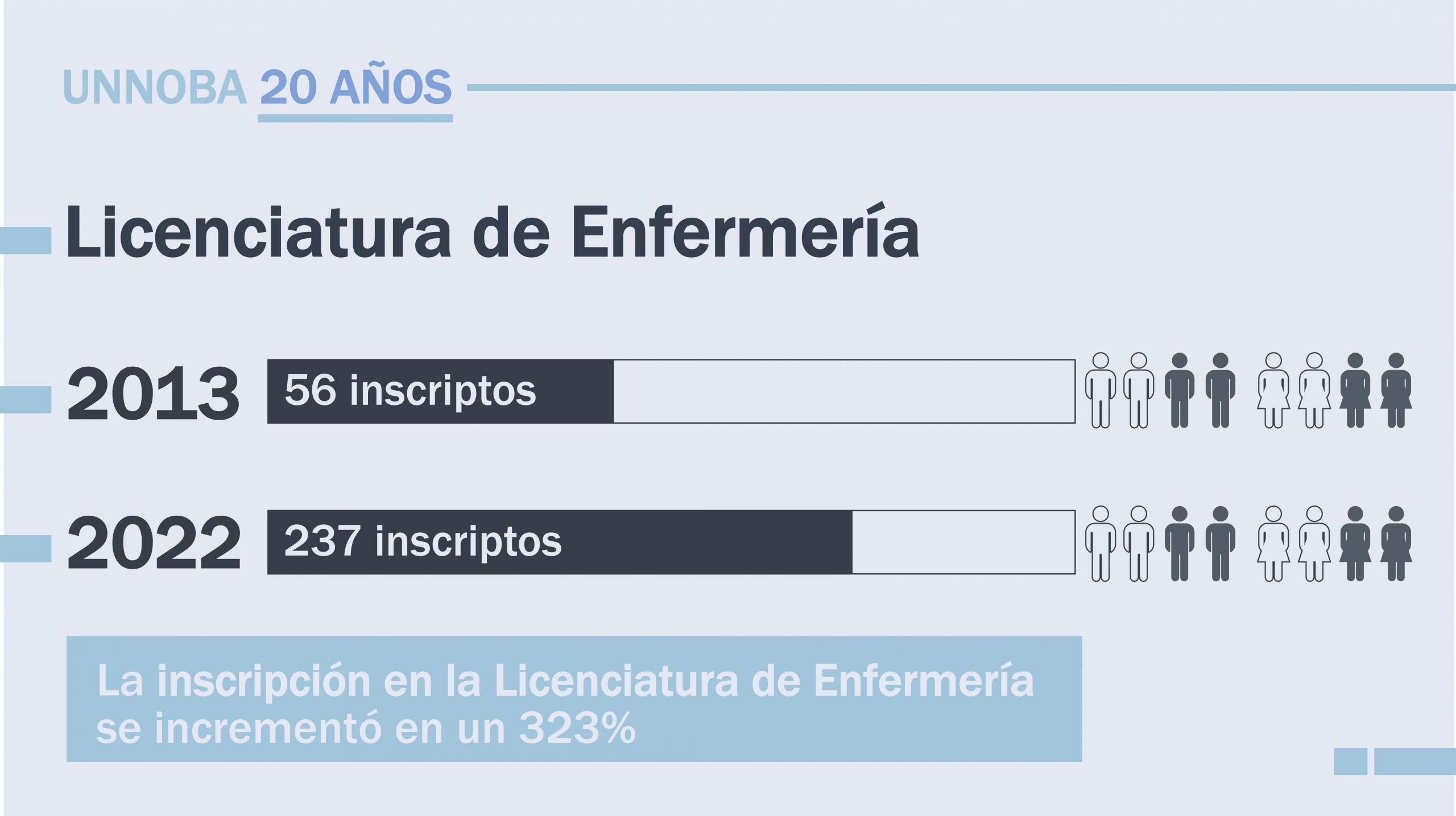

Este instituto también se crea de cara a darle formalidad a carreras como la Licenciatura en Enfermería, que ya llevaba un recorrido fructífero en nuestra Universidad, y con la clara intención de jerarquizarla y posicionar a la UNNOBA como referente de su dictado a nivel regional. “La enfermería debe estar en el núcleo de nuestra Universidad”, resaltaba Tamarit en su discurso cuando presentaba formalmente este espacio.

En este sentido, Nélida “Beba” Yaryour cuenta que su desafío de siempre fue la educación formal de enfermería en Junín y región: "Desde su creación, en 1973, dirigí la segunda Escuela de Enfermería de la provincia de Buenos Aires que el Ministerio de Salud fundó en Junín. Posteriormente, gestioné y coordiné distintos convenios con universidades nacionales como la de Lanús, que es el primer antecedente de grado a nivel local, la de Quilmes y la UBA. Años más tarde, lo hice en nuestra Universidad para la creación de una propuesta propia”.

"Beba" fue la primera coordinadora de la carrera de Enfermería que se dicta en la UNNOBA, desde sus inicios hasta entrado el 2015, cuando se creó el IADH. “Siempre, y sobre todo en ese tiempo, trabajé mucho para la enseñanza formal de enfermería y por la autonomía profesional, convencida de que a mejores niveles de formación mayor es la calidad de los cuidados y mayor la independencia profesional. Hoy los profesionales de enfermería integran los equipos de salud, son un recurso humano fundamental e irremplazable, constituyen más del 50% de los trabajadores de la salud y, a través de sus cuidados, basados en conocimientos científicos y el desarrollo de diferentes competencias, logran ayudar y guiar a las personas y las comunidades a alcanzar mejores niveles de salud y bienestar”, sintetizó la excoordinadora.

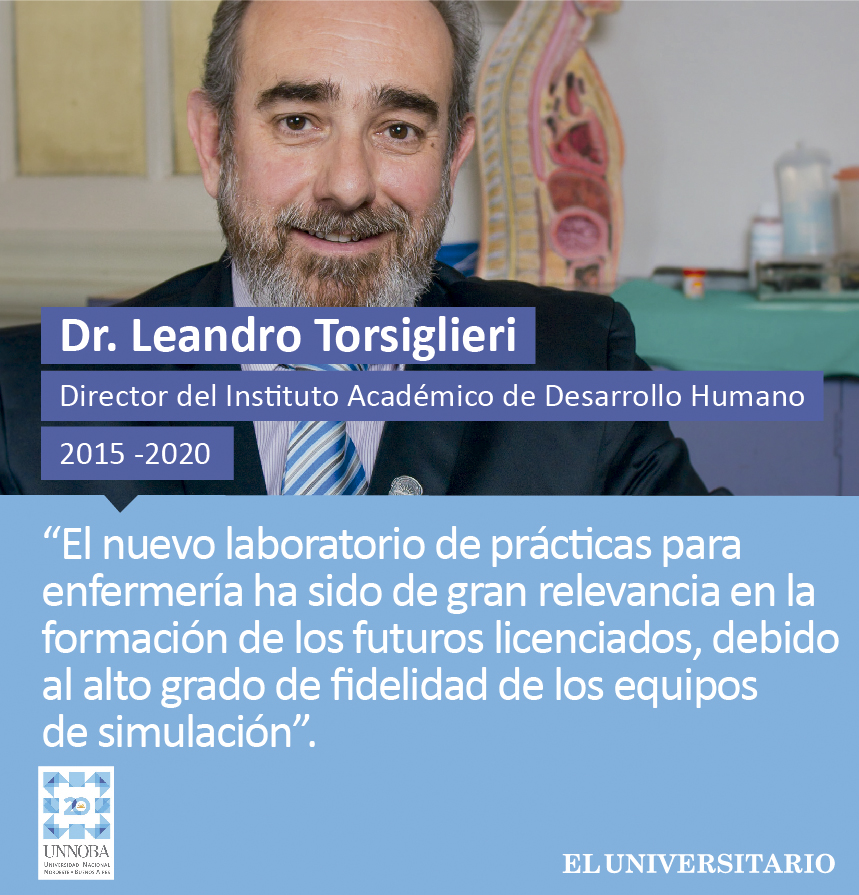

Por su parte, Leandro Torsiglieri, primer director del IADH, expresó que en sus inicios el desafío más importante fue la puesta en funcionamiento de la unidad académica como tal: “Hasta ese momento la carrera de enfermería funcionaba con la coordinación de Beba y su administración estaba en otra Escuela (de Económicas y Jurídicas) y, por supuesto, era necesario darle otro marco a esa carrera y a las ofertas que vendrían después”.

“El gran desafío fue armar para luego trabajar de manera conjunta el equipo de trabajo. Un equipo formado por destacados profesionales como: María Mónica Lázzaro, Gabriel Erbiti, Tomás Szumilo, Marcos Jaureguizar y Cristina Curia”, recordó.

“Junto a Marita (Mónica Lázzaro) y al resto del equipo iniciamos lo que iba a ser el desarrollo del instituto, que además tenía como objetivo expandir la oferta académica, más allá de la carrera de enfermería, así como mejorarla para lograr una mayor cantidad de ingresantes, una tasa más alta de graduación, y que el recorrido de las y los alumnos fuera el mejor posible”, añadió.

Torsiglieri contó que se planteó modificar el plan de estudio y una serie de tareas para evaluar y diagnosticar dónde estaban las deficiencias y fortalezas: “Desde siempre el ingreso, el desgranamiento de los estudiantes, la deserción y la no graduación, fueron problemas que no sólo nos preocuparon sino que nos ocuparon”.

Para Torsiglieri, el trabajo en equipo fue el principal factor que posibilitó el crecimiento del Instituto y también la acreditación de enfermería, un paso fundamental para darle formalidad: “La acreditación nos sirvió para realizar las modificaciones y actualizaciones que ya con el equipo de gestión veníamos pensando. Aprovechamos para hacerlo según los estándares y las normas de acreditación”.

Durante esa primera gestión, en 2017, se inauguró un nuevo espacio para el funcionamiento del Laboratorio de Enfermería, con equipos que permitían la simulación de las prácticas y con varias unidades de aprendizaje relevantes para la formación de los futuros licenciados de esa carrera.

El exdirector contó que además se generaron otras ofertas académicas, como la Licenciatura en Educación Física y el segundo ciclo de la Licenciatura en Bioimágenes (el primer ciclo se había desarrollado previo a la creación del IADH).

También se sumaron dos ciclos de complementación curricular dirigidos a técnicos en enfermería, que quisieran obtener el título de grado universitario “Licenciatura en Enfermería”. Esto se concretó como una respuesta a la importante demanda local y regional.

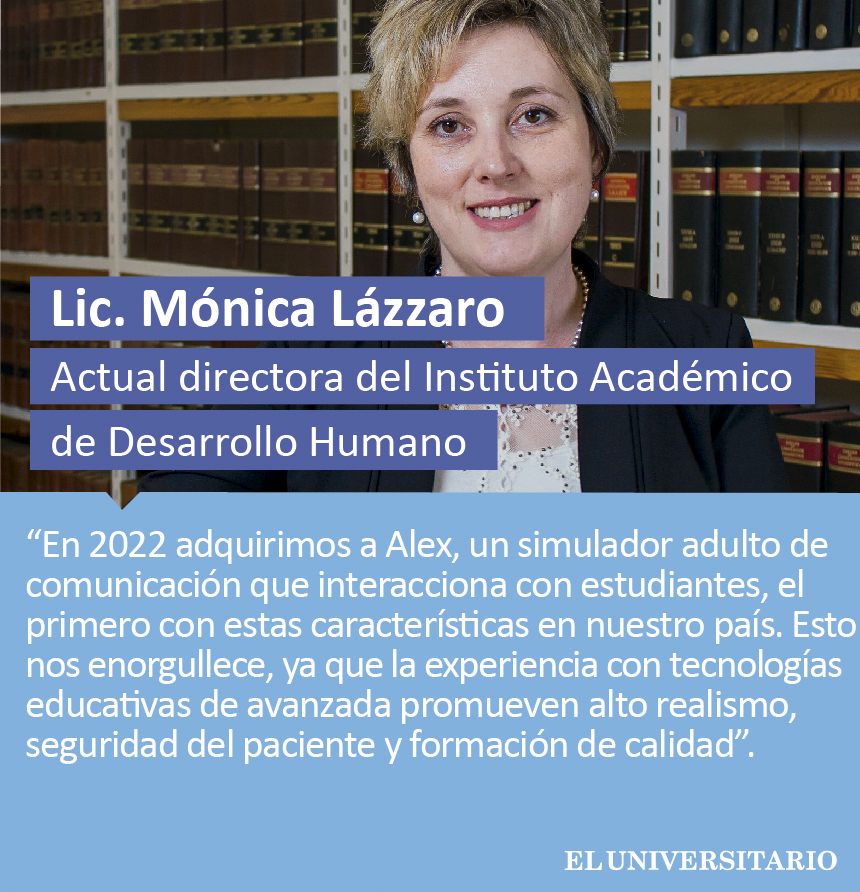

Los desafíos constantes

La actual directora del IADH es María Mónica Lázzaro, quien además formó parte del equipo que previamente dirigía Torsiglieri. Ella asegura que el desafío de su gestión coincide en parte con la línea que siempre se trabajó: “Siempre apuntamos a mejorar la calidad educativa, a formar profesionales que la sociedad y el sistema de salud necesita, con sólidos conocimientos científicos, responsabilidad y compromiso ético, con capacidad para la toma de decisiones para adaptarse a las diferentes situaciones de salud y realidades sociales. También para que puedan participar en las políticas sanitarias y que entiendan la salud como un proceso social, dinámico, multidimensional, multifactorial que requiere un abordaje integral e intersectorial”.

En el año 2021 se inauguró el edificio propio del Instituto donde funcionan las salas administrativas de la Dirección, Secretaría Académica del IADH y el Laboratorio de Simulación de Enfermería, que consta de diferentes espacios: una cámara Gesell, dos aulas multipropósitos y una sala de Debriefing.

Durante 2022, ALEX se incorporó al Laboratorio de Simulación. Se trata de un simulador de comunicación, con apariencia de ser humano adulto. A través de un software interactúa con estudiantes en tiempo real actuando como si fuera un paciente.

ALEX simula funciones de habla y escucha, lo que promueve la comunicación terapéutica. Su tecnología logra establecer una conversación, entre el simulador y estudiantes, lo que enriquece el entrenamiento y desarrollo de habilidades para el cuidado de enfermería, generando experiencias valiosas.

La labor colaborativa con instituciones locales, educativas, de salud y empresas y con la sociedad en general, es también una línea en la que el Instituto continuó su desempeño reafirmando su compromiso a lo largo de todos estos años. “Hemos llevado adelante distintos proyectos de extensión donde trabajamos con los grupos más vulnerables. Además, otro gran desafío es la consolidación de la investigación”, añadió Lázzaro.

La investigación es una de las áreas sustantivas de cualquier universidad y fortalece todo el sistema educativo. “En la medida que el plantel docente mejore su calidad de formación, esto tendrá un impacto en la calidad de enseñanza y también en la investigación”, sostiene la actual directora del IADH.

En línea con las tareas que están llevado adelante, Lázzaro planteó: “Otro desafío es la acreditación, ya que estamos por iniciar nuestro segundo proceso de acreditación, lo que significa una importante responsabilidad y una gran apuesta, ya que al acreditar nuevamente la carrera tenemos que poder demostrar que hemos crecido y mejorado”.

Uno de los desafíos que el Instituto se plantea es mejorar la graduación de los estudiantes, ya que muchas alumnas y alumnos inician su primer trabajo antes de terminar la carrera, lo que trae como consecuencia una mayor deserción. En este sentido la actual secretaría Académica del Instituto, Graciela Giménez, contó que es una línea donde el trabajo es constante: "Recientemente hemos implementado el Seminario Integrador Final, en el marco del Programa de Estímulo a la Graduación. En este espacio las y los estudiantes planifican su tesis, a través del aprendizaje de los procesos de investigación (bibliográfica o de campo) de manera metódica y exhaustiva, reflexionando sobre un tópico de sus disciplinas, generando a la vez, un diagnóstico para futuras propuestas de intervención. Esta actividad es una estrategia más que nos permitirá mejorar la tasa de graduación".

Al ser consultada por la vinculación con la comunidad de la región, Lázzaro explicó: “Es un espacio que inherentemente se vincula fuertemente con las personas, con la comunidad, con los grupos, y lo hace a través de diferentes proyectos, como pueden ser, por ejemplo, de extensión o de investigación, proporcionando servicios de asesoramientos o capacitaciones”.

“En esta línea destaco el trabajo hacia afuera que el IADH tuvo durante la pandemia y la necesidad de que la Universidad conozca cuáles son las necesidades reales del medio donde está inserta para poder responder. En ello veníamos trabajando y lo seguimos haciendo”, sostuvo Lázzaro.

La funcionaria recordó que el Instituto es la unidad académica más joven de la universidad, y que, desde su creación, para su consolidación y desarrollo, fue necesario que se integrara y trabajara colectivamente con todas las áreas de la Universidad, además de que generara vínculos y los mantenga activos con la sociedad y todas las instituciones. “De esta manera ha logrado el crecimiento y fortalecimiento de enfermería, una carrera prioritaria y estratégica a nivel local, regional y nacional y ha logrado también el desarrollo de las actividades de extensión y de investigación”, concluyó Lazzaro.

Haciendo carrera

La palabra de quienes transitan las aulas y que, indiscutiblemente, son la pieza fundamental de cualquier unidad académica de la Universidad, también fue consultada. Sus voces coinciden en pensar a la UNNOBA como la institución que les permitió formarse como profesionales e, incluso, iniciar la carrera docente.

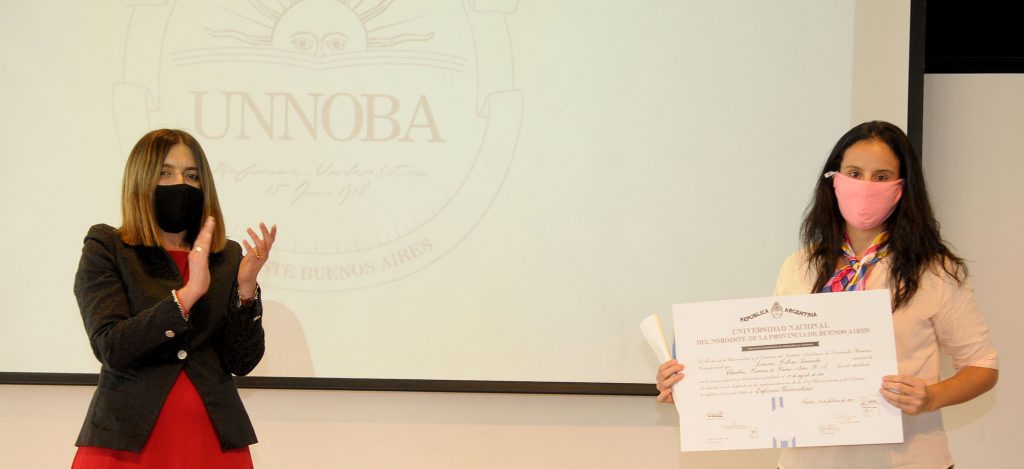

“La UNNOBA me dio la posibilidad de estudiar y durante mis años como alumna pude incorporar aptitudes profesionales y valores que adquirí de cada profesora, las que influyeron en mi carrera tanto profesional como docente. Comencé como ayudante alumna en 2012 y hoy soy adjunta en muchas de las materias del área materno infantil, que es mi especialidad”, manifestó Luciana Molina, quien fue la primera graduada de la Licenciatura de Enfermería dictada por la UNNOBA.

Por su parte, Paula Chintio, licenciada en Enfermería y docente de la UNNOBA, también resaltó la importancia de la Universidad como formadora y destacó: “Si bien mi formación técnica no la hice aquí, sí cursé la Licenciatura en uno de los ciclos complementarios que se abrieron en esta Universidad y, de esa manera, me convertí en la primera universitaria de mi familia, lo que representó un logro no sólo para mí, sino para todo mi círculo”.

Todos los testimonios a los que accedió El Universitario, ya sea de autoridades, docentes como de estudiantes, fueron los que nos permitieron mirar hacia atrás y contar el recorrido de este espacio fundamental para UNNOBA, que este año alcanza su segunda década. En cada una de las palabras hemos visualizado cada logro, cada desafío y, por supuesto, cada problemática por la que el Instituto Académico de Desarrollo Humano, ha tenido que atravesar para ser en la actualidad una unidad académica con enormes proyectos y desafíos, capaz de formar estudiantes que se vinculen con las necesidades y problemáticas de la región.

En adelante, seguiremos recopilando la palabra de las y los protagonistas de las distintas Escuelas de la Universidad para relatar un poco más de esta historia de UNNOBA, que alcanza sus 20 años.

¿Por qué las mujeres no eligen carreras tecnológicas?

Por Ligia Nicolai

En la actualidad hay múltiples disciplinas que colaboran con el desarrollo, crecimiento y progreso de un país o una región, pero sin duda el avance tecnológico de los últimos años ha hecho aportes sustanciales y la tecnología de la información y la comunicación se ha vuelto un elemento indispensable e irremplazable. Pero, ¿cuál es el espacio que ocupan las mujeres en tecnología? ¿Tienen el reconocimiento que requieren? ¿Qué le aportan a las TIC?

En nuestro país, aunque en los últimos 10 años se cuadriplicó la empleabilidad en la industria de software y servicios informáticos, aún la demanda para cubrir puestos laborales se duplica en relación a los graduados anuales.

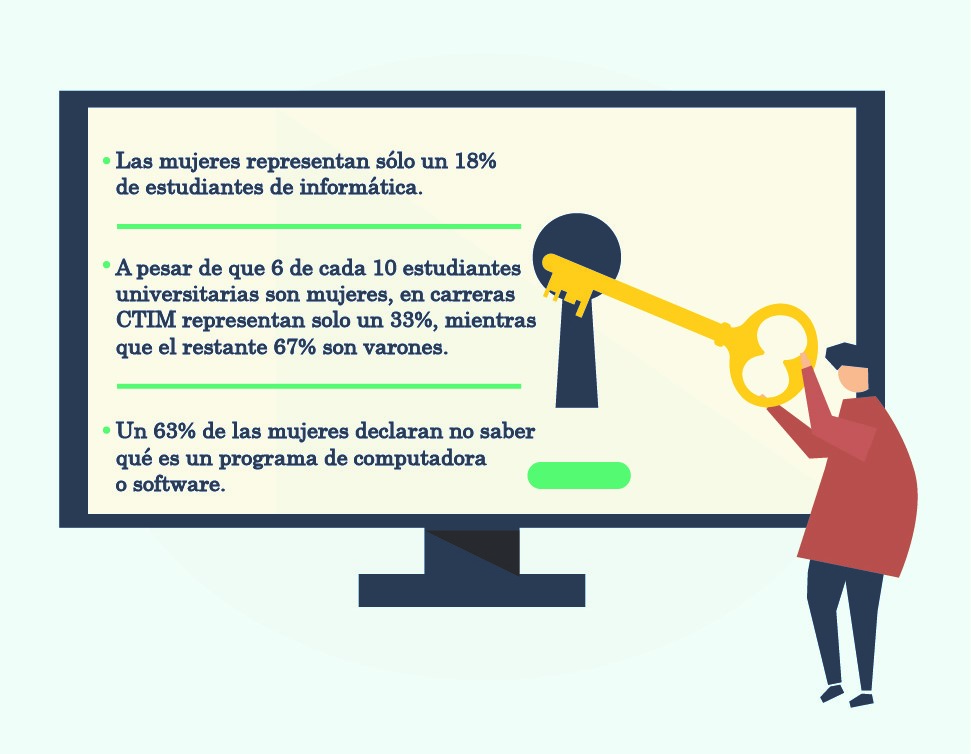

A esta situación se le anexa otra que extiende la problemática y es que las mujeres representan sólo un 18% de los estudiantes de informática, lo que genera una profunda desigualdad en la distribución del ingreso y del capital intelectual acumulado en la profesión, además de que el área queda privada de la mirada y el conocimiento de más de la mitad de la población.

A pesar de que 6 de cada 10 estudiantes universitarias son mujeres, en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM) representan solo un 33 por ciento, mientras que el restante 67 por ciento son varones.

Las dificultades que tienen estas áreas para captar la atención de las y los jóvenes en general, sobre todo de las mujeres, se reflejan en los datos de un estudio llevado a cabo por la Fundación Sadosky que expone que respecto de las carreras de educación superior deseadas, entre las mujeres, las relacionadas a las TIC ocupan el anteúltimo lugar y son elegidas sólo por un 2,3% de las entrevistadas.En cambio, en el caso de los varones, el 19,4% eligen carreras de informática.

Asimismo, un 63% de las mujeres declaran no saber qué es un programa de computadora o software. Este desconocimiento es parte importante de la problemática, por lo que es determinante estimular el interés desde edades tempranas y fortalecer la confianza en relación a la capacidad que pueden y deben tener las mujeres en las TIC.

El desinterés y desconocimiento deviene de la falta de información, además de que existe un contexto en los espacios e instituciones que no es inclusivo y genera el abandono de quienes deciden acercarse a las áreas. Incluso, una vez insertas las mujeres en ese campo hay una profunda desvalorización y los espacios de responsabilidad y toma de decisiones suelen ser puestos de varones.

En esta línea la UNNOBA llevó adelante una jornada de reflexión y debate “Niñas y adolescentes en el mundo de las TIC”, actividad que se enmarca en las acciones a realizar por el Día Internacional de las Niñas en las TIC, con el objetivo de dar a conocer la disciplina y fomentar la participación de las mujeres, niñas y jóvenes. El Universitario accedió a algunos de los testimonios las disertantes y graduadas de la Universidad que narraron su experiencia e invitaron a todas las niñas y mujeres a que se animen, a que juntas sean cada vez más quienes decidan formar parte del mundo maravilloso que ofrece la tecnología.

Testimonio de Juliana

Mi nombre es Juliana y soy Ingeniera en Informática graduada de la UNNOBA. Estoy convencida de que el acompañamiento de la Universidad fue determinante a la hora de continuar estudiando esta carrera, me pasaba que yo no confiaba en mí por una cuestión cultural y a medida que pasaban los años me di cuenta de que se trataba de algo muy social, que no tenía ningún sentido y que haber coincidido con mujeres con las que nos podíamos juntar fue necesario. En lo laboral comencé en servicio técnico pero sabía que no quería quedarme con eso, entonces empecé a realizar desarrollo de software en la misma empresa y luego decidí irme a Buenos Aires para dedicarme a datos.

Es fundamental buscar. Por suerte nuestra carrera tiene muchísima salida laboral y después de la pandemia incluso mucho más, porque las empresas se han adaptado a la modalidad remota y esa es una de las grandes ventajas de esta profesión. En la empresa que ingreso había mujeres líderes, lo que me despertó aún más ganas. Esta consultora impulsa acciones para lograr la paridad de género y no sólo la paridad en números sino en puestos de trabajo y lugares de toma de decisión. En mi caso soy algo así como líder técnico de mi empresa para liderar a los perfiles juniors que recién ingresan y eso generó una confianza importante en mí.

Testimonio de Antonella

Mi nombre es Antonella y soy Ingeniera en Informática egresada de la UNNOBA. Le debo esta enorme profesión a mi mamá. Prácticamente ella la eligió por mí y, si hoy tuviera que volver a elegirla, lo haría sin dudar. Es imprescindible la presencia de la mujer en el campo de la tecnología.

Cuando terminé la escuela secundaria quería ser arquitecta o ingeniera civil, pero ninguna estaba en mi ciudad y mi mamá me dijo: "A vos te gustan las computadoras, ¿por qué no estudiás informática?" Y hoy, acá estoy, recibida, ejerciendo una profesión con una enorme salida laboral y un gran potencial de crecimiento. Sin duda, la tecnología es el campo del presente y del futuro. Un área que necesita de muchos más ingenieros, porque siempre hay vacantes pero sobre todo muchas más mujeres que se involucren y lideren este espacio. En ingeniería trabajamos razonando y resolviendo problemas constantemente. Creando. Está comprobado que la mirada de la mujer es esencial a la hora de resolver múltiples tareas.

A 30 años de la Ley de Cupos

Por Danya Tavela

Contadora Pública y Magíster en Finanzas Públicas Provinciales y Municipales. Docente de grado y posgrado. Diputada Nacional por la Provincia de Buenos Aires. Vicerrectora de la UNNOBA (en uso de licencia). Ex secretaria de Políticas Universitarias de la Nación.

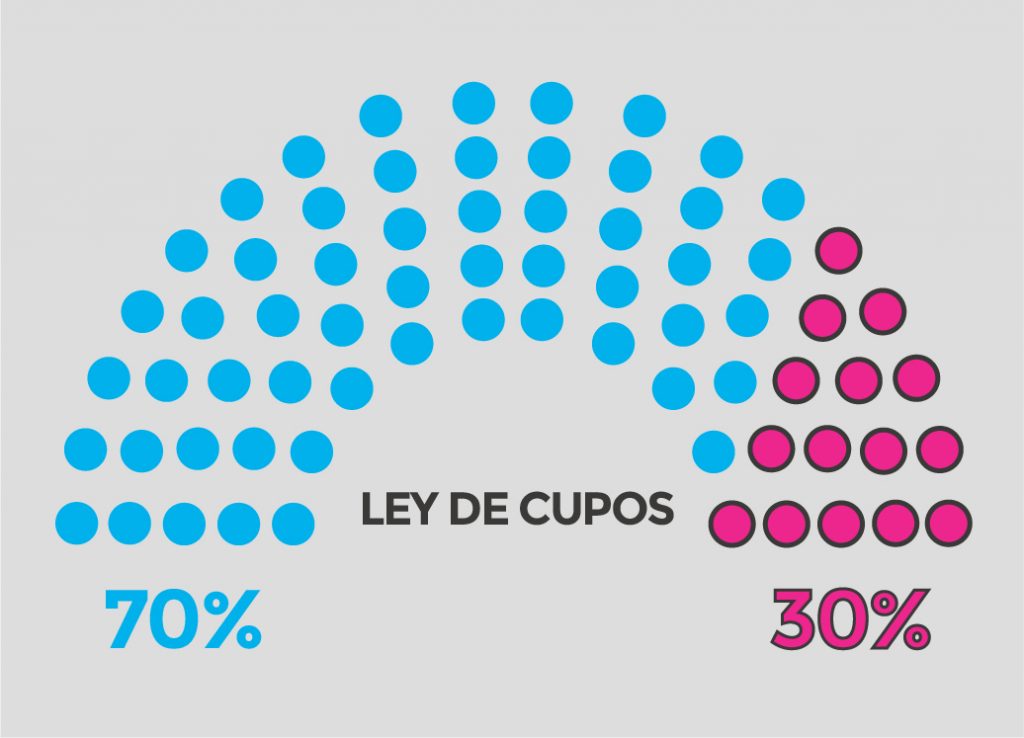

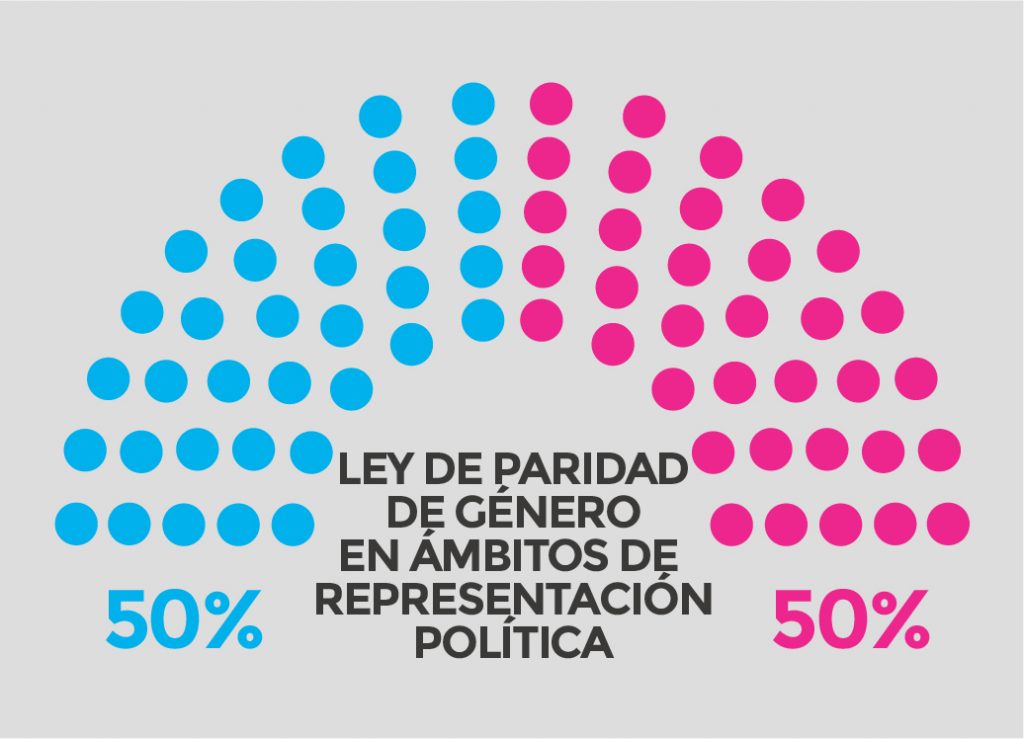

Hace poco se cumplieron 30 años de un hecho histórico en nuestro país: la sanción de La Ley 24.012 de cupos, que establecía que en las listas de candidatos a cargos legislativos haya al menos un 30 por ciento de mujeres. Es un proceso que arrancó con el debate por el voto femenino a principios del siglo XX, continuó cada vez que se pudo durante períodos democráticos, se comenzó a consolidar a partir de 1983 y, a mediados de los 90, cuando se comenzó a estabilizar la democracia como sistema de gobierno en nuestro país, se siguió plasmando.

Todo esto sucedía mientras el rol de la mujer en la sociedad mundial crecía en el ámbito laboral, educativo y científico, en el marco de una lucha feminista que hacía visible su pelea para garantizar derechos que eran negados históricamente. Argentina fue pionera en ellos, pero aún falta mucho para superar el “techo de cristal”, tanto en ámbitos públicos como privados.

Si bien hoy nos encontramos con una participación mayor y más activa de la mujer en la política, aún ella no ocupa espacios centrales en la toma de decisiones partidarias en los ejecutivos de ningún nivel. Son muy pocas las que tienen responsabilidades de “alta dirección” en el mundo productivo, sindical o universitario, por poner algunos ejemplos, ya que aún en estos ámbitos perduran los modelos masculinos de conducción.

A partir de esa ley que se sancionó hace tres décadas, la mayor presencia de mujeres en ámbitos legislativos se tradujo en la sanción de leyes de protección de sectores vulnerables, leyes que ampliaban derechos o que apostaron a factores centrales de desarrollo, como la educación y la salud. También se empezó a legislar para prevenir la violencia en todas sus formas.

Considero que nos hizo bien como sociedad la sanción de esa ley, ya que previamente la cultura social invisibilizaba a las mujeres en política, las relegaba en la participación democrática, aún a pesar de que en nuestro país ellas tenían una larga trayectoria de protagonizar luchas, desde las batallas por la Independencia hasta las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo contra la dictadura. Claramente, el sistema político no creía que la participación de la mujer era importante.

El hecho de que mujeres peronistas y radicales trabajaran juntas para conseguir que se sancione esa ley vino a ratificar, una vez más, que el diálogo político para celebrar los acuerdos trascendentales para el país es el camino. Este es un claro ejemplo, hay muchos otros; lo importante es la tolerancia y el respeto al otro, aceptar las miradas distintas con objetivos comunes. Lamentablemente, los cultores de la grieta que se benefician con esta han sometido a la sociedad argentina, desde hace mucho tiempo, a privarse de estos avances.

Ese es uno de los desafíos de nuestro país y de la política argentina. También trabajar en forma conjunta para terminar con la falta de participación de las mujeres en las mesas de decisión partidarias, en los encabezamientos de las listas, en los Ejecutivos, en los máximos órganos de la Justicia, en las Universidades y en el sector privado. Para ello se necesitan legislaciones que contribuyan a la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres.

En el Congreso, y en todos los espacios de gestión —sean políticos, públicos o privados— tenemos que continuar visibilizando el accionar de las mujeres, la forma de construcción, la capacidad de diálogo, así como generar estrategias para que haya más mujeres protagonistas.

En aquel entonces, cuando se debatió y sancionó la Ley de Cupo, había sectores que la vivían como un avance (yo, seguramente, así lo veía, mientras transitaba la secundaria), pero no le dábamos la importancia que tenía porque centrábamos la discusión en que las mujeres tenían que ocupar esos espacios por su propia capacidad (y no por cupos). En la actualidad, las y los jóvenes viven este presente de creciente protagonismo de mujeres como algo absolutamente natural; creo que, por ejemplo, la percepción de mi hija que cursa la secundaria es que si todavía se discute la igualdad de oportunidades para mujeres y varones es porque no entendemos nada como sociedad.

Igualmente, creo que hay que celebrar aquella ley que se sancionó hace 30 años, porque hemos mejorado en ese tiempo y fue, además, el punto de partida para que luego, en el año se 2017, se sancionara la Ley 27.412 de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política, que amplía esa participación en la política de nuestro país.

Diseño: Laura Caturla

La oportunidad está en la educación

Por Danya Tavela

Por Danya Tavela

Vicerrectora de la UNNOBA. Contadora Pública y Magíster en Finanzas Públicas Provinciales y Municipales. Docente de grado y posgrado. Integrante de la CONEAU. Exsecretaria de Políticas Universitarias de la UNNOBA.

@danyatavela77

La catástrofe educativa que enfrenta nuestro país requiere actores de todas las esferas involucrados en un debate real sobre los cambios ineludibles de la educación de nuestros jóvenes, porque la crisis que atraviesa no se resuelve solo con que nuestras niñas y niños estén en las aulas. Además, se estima que son más de un millón y medio quienes no están en las aulas desde que la pandemia irrumpió.

Hay que poner por delante a la educación, que es la principal herramienta de movilidad social ascendente. En un país donde seis de cada diez niñas y niños son pobres, sin lugar a dudas necesitamos que estén en las aulas con una educación de calidad e inclusiva, para igualar oportunidades.

Por supuesto que los problemas de la educación no son nuevos. Argentina desde hace muchos años acumula déficits en esta área y la pandemia no hizo más que visibilizarlos e intensificarlos. Si queremos un país que progrese, que sea equitativo y productivo, debemos pensar sin desvíos en la educación.

Para generar un cambio en esta problemática estructural, las políticas públicas deben ser fuertes y decididas, a través de un acuerdo que incluya a todos los sectores de la sociedad y con una mirada a largo plazo. No podemos permitir que nuestros jóvenes no accedan al sistema laboral por no comprender consignas.

En educación superior, la falta de comprensión lectora y de los saberes prioritarios de los estudiantes no son ninguna novedad, sino que, por el contrario, constituyen cuestiones muy observadas y que trabajamos constantemente en ese ámbito. La principal herramienta de la revolución del conocimiento es la educación, por lo que es imprescindible un rediseño de nuestro sistema educativo.

Suelo decir que no hay años perdidos, por eso lo ocurrido durante este último año y medio en nuestra educación nos tiene que despertar para poner en debate la educación: su calidad, sus políticas de inclusión y su innovación. Tenemos que hacer de esta situación una oportunidad que nos enseñe a resolver lo que urge, con la mirada puesta en el futuro.

Para eso debemos pensar al sistema educativo en su conjunto, en todas sus dimensiones. No se trata solo de que nuestras niñas y niños accedan al sistema escolar obligatorio, sino que además puedan progresar, que puedan continuar sus estudios, y la escuela sea un paso para igualar oportunidades. Esa es la verdadera inclusión.

Hablar de calidad en la educación significa no solo hablar de lo que aprendemos en la escuela, del contenido que incorporamos, sino también de aquellas habilidades y aptitudes que podemos aprender en el aula con nuestros docentes y con nuestros compañeros. Significa que toda la institución educativa pueda garantizar esa calidad, con infraestructura, con las herramientas adecuadas, con una sólida formación docente preparada para los desafíos que nos plantea el presente y con las oportunidades que podemos pensar para el futuro. Necesitamos planificar y garantizar la formación de nuestros futuros docentes. Es necesario poner al estudiante en el centro de los procesos. El enseñar se tiene que transformar en poder hacer todo lo posible por que el otro aprenda.

Luego de lo que, creo, es la crisis educativa más sustantiva de nuestra historia, uno de los principales problemas en términos globales que la Argentina debe resolver es la deserción escolar. En la prepandemia 1 de cada 2 estudiantes secundarios no se graduaba; en la pospandemia se estima que quedarán excluidos 1 millón y medio de niñas y niños. Debemos tomar conciencia de que estamos hipotecando el futuro de los jóvenes y de nuestro país, por lo que hay que repensar el sistema educativo como un paso previo al mundo del trabajo, el cual, además, es cada vez más competitivo y especializado.

La escuela debe orientarse a garantizar la adquisición de los aprendizajes prioritarios, a incorporar las nuevas tecnologías y estar en permanente contacto con los intereses de las nuevas generaciones. Requerimos de una escuela aggiornada y dispuesta a los cambios necesarios. Si algo nos ha enseñado la pandemia es la necesidad de poder adaptarnos rápidamente a los cambios en situaciones que pueden ser dinámicas. Y la escuela debe ir por ahí, porque por allí va el mundo. Un mundo que venía evolucionando, en el que la pandemia irrumpió.

Por supuesto, que en el camino es necesario pensar rápidamente en una recuperación, en un plan de fortalecimiento de los conocimientos que no se adquirieron y en una reestructuración, a medida que se visualicen las distintas situaciones en las aulas.

Hoy, además de trabajar para achicar la brecha de aprendizaje y tecnológica que ya existía y que se potenció con las medidas tomadas por la situación sanitaria, debemos trabajar nuevamente en la reinserción y el acceso a la educación, algo que parecía una cuestión saldada.

Necesitamos pensar la educación de nuestro país a corto y a largo plazo: primero lograr que los jóvenes hagan en buenas condiciones el recorrido educativo en todos los niveles, después que se gradúen e ingresen al modelo socioproductivo del país. Hay que actuar en las urgencias que nos plantea el presente, pero también proyectar a futuro. Eso podemos lograrlo si conseguimos una estructura educativa preparada: que pueda contener a quienes quieren insertarse en el mundo del trabajo cuando se gradúan y a quienes quieren seguir estudiando, realizar carreras de posgrado y hacer camino en el mundo de la ciencia, ya sea a través de la investigación como a través de la docencia y la gestión.

Un país que apuesta a la educación tiene muchas oportunidades de resolver sus problemas estructurales y plantearse un crecimiento y un desarrollo real, que nos permita aprovechar todo el potencial que tenemos como nación. El primer paso es la educación.

Diseño: Laura Caturla

SARS-CoV-2: ¿está en el aire?

Por Ligia Nicolai

Ante la llegada del invierno y las bajas temperaturas comienza a ser difícil aplicar las recomendaciones de expertos respecto de realizar la mayor cantidad de actividades posibles al aire libre para disminuir el riesgo de contagio de coronavirus.

Los especialistas, entonces, plantean como alternativa una correcta ventilación de los espacios cerrados, en relación con los datos científicos acerca de que unas de las principales vías de transmisión del coronavirus son los denominados "aerosoles".

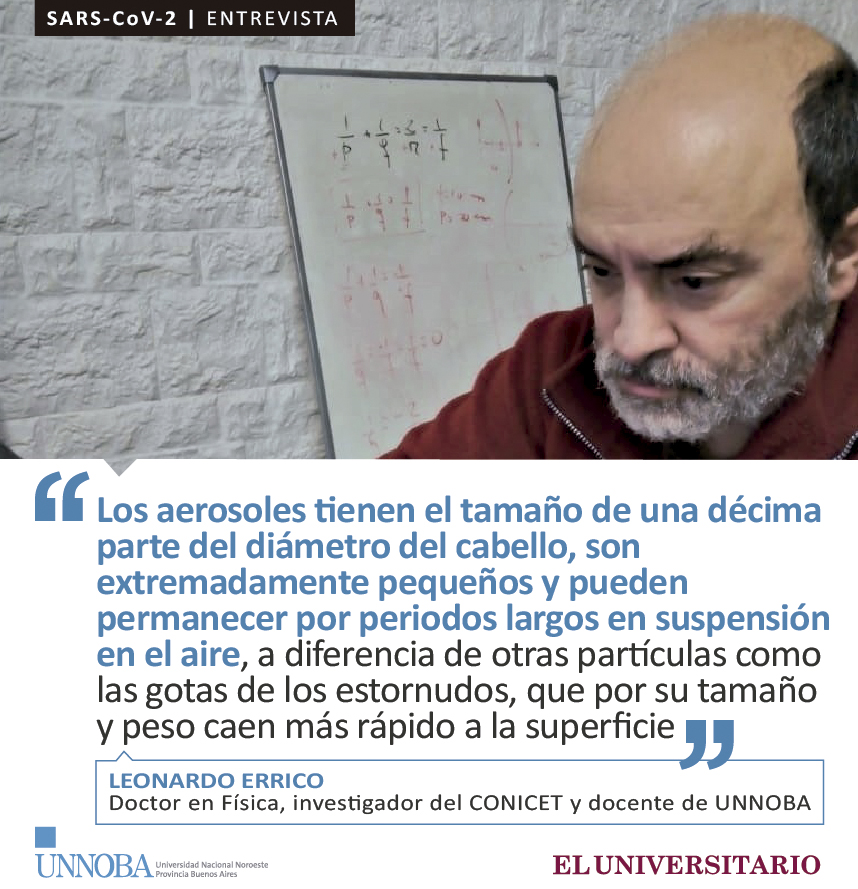

Pero, ¿qué son los aerosoles y dónde se encuentran? ¿Está la COVID 19 en el aire? Leonardo Errico, doctor en Física, investigador del CONICET y docente de la UNNOBA, explicó que los aerosoles son pequeñas partículas que se emiten, por ejemplo, al exhalar y respirar y que existen diferentes “fuentes” de aerosoles. “Los aerosoles tienen el tamaño una décima parte del diámetro del cabello, son extremadamente pequeños y pueden permanecer por períodos largos en suspensión en el aire, a diferencia de otras partículas o gotas de los estornudos, que por su tamaño y peso caen más rápido a la superficie”, describió Errico.

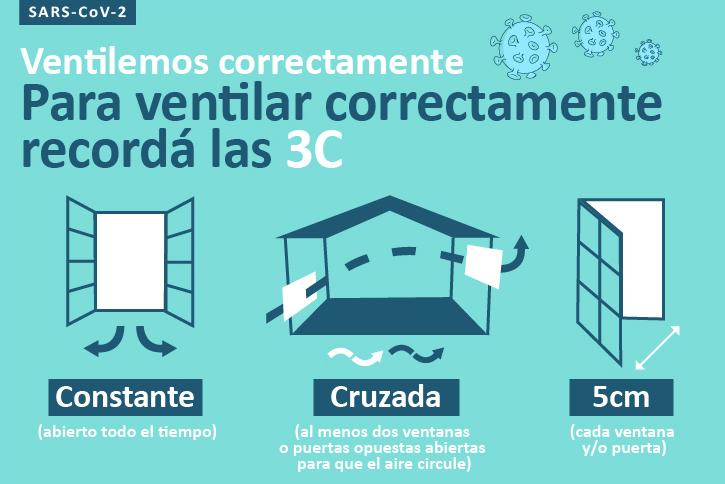

El investigador se refirió a un "viejo consejo de las abuelas" para detallar de qué manera hacer una ventilación eficaz: “Si bien hay una multiplicidad de factores que influyen en la transmisión del coronavirus, lo cierto es que la ventilación tiene que ser constante y, en lo posible, cruzada. Por ejemplo, en un aula no sirve, para que circulen los aerosoles, tener las ventanas abiertas si del lado opuesto la puerta está cerrada”.

“Es indispensable que se renueve el aire y circule, de forma de eliminar los aerosoles, potenciales transmisores de la COVID-19, en caso de que hubiera una o más personas infectadas”, subrayó Errico, quien se desempeña como docente de Física en las carreras de Informática e Ingeniería de la UNNOBA.

Hay diferentes tipos de espacios cerrados como las aulas, el transporte público en todas sus variantes, los comercios, los espacios gastronómicos, los hospitales y muchos más donde hay evidencia científica de que el contagio puede darse incluso respetando la distancia de dos metros. ¿Qué significa esto? Si bien durante mucho tiempo, incluso, la OMS negaba la transmisión del coronavirus por el aire, hoy la evidencia advierte que el SARS-CoV-2 permanece en el aire y es transmisible entre las personas.

Errico sostuvo que siempre hay riesgo de contagio, tanto en lugares cerrados como en espacios abiertos (en menor medida), pero no obstante se puede minimizar: “Si no es posible estar al aire libre, una correcta ventilación puede ser efectiva. Entonces, ¿cómo debemos ventilar? La manera correcta es cruzada, continua, distribuida y medida”.

“Es posible que en muchos espacios no pueda ser medida, por eso es esencial que sea continua y cruzada. De esa manera nos aseguramos un recambio del aire para que no se incremente la concentración de aerosoles en el ambiente”, ejemplificó el docente.

Estas recomendaciones, aseguró el especialista, surgen luego de realizar estudios a través de modelos matemáticos donde se evalúan distintas variantes. Si bien los resultados arrojados por los estudios difieren respecto de qué espacio estemos evaluando, de la cantidad de gente y de la actividad que estén haciendo las personas, se coincide en la importancia de estas normas de ventilación para todos los espacios. Entonces, la ventilación es cruzada al abrir las aberturas en lados opuestos; continua, al renovarse el aire constantemente; y distribuida, a partir del recambio de aire para que no se aloje en algunos espacios específicos.

Errico aclaró que estas recomendaciones acerca de la ventilación deben sumarse y no reemplazarse a las que ya conocemos, como el lavado de manos, la distancia entre las personas y el uso correcto del barbijo.

Diseño: Laura Caturla

La otra pandemia: la desigualdad de las mujeres

Por Danya Tavela

Vicerrectora de la UNNOBA

“Mujeres líderes: por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19” es el lema que plantea ONU a las mujeres para 2021. La consigna alude a los enormes esfuerzos que realizan las mujeres y niñas en el mundo para ser parte de un futuro más igualitario, así como por recuperarse de la pandemia de la COVID-19. A la vez, puede considerarse como una reafirmación de que la lucha por el posicionamiento del liderazgo de la mujer se vio fuertemente afectada por la irrupción de la pandemia.

En efecto, el aislamiento, el distanciamiento social y las restricciones en la circulación colocaron a las mujeres en una situación más vulnerable y de mayor riesgo. Se generaron barreras adicionales en el acceso a distintos servicios esenciales, fundamentales para el desarrollo igualitario de la mujer.

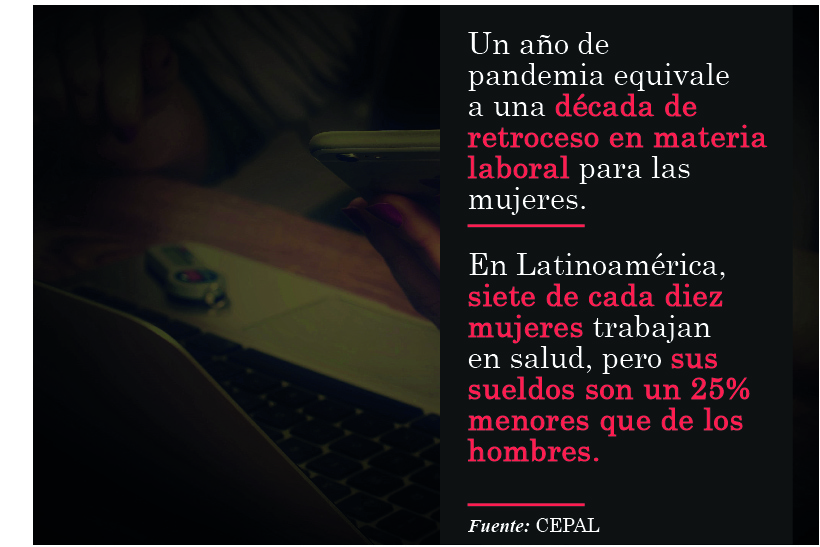

Los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sugieren que un año de pandemia equivale a una década de retroceso laboral para las mujeres de esta región. Se advierte, además, que ellas son las más perjudicadas por el impacto económico de la COVID-19. El informe muestra también que los sectores de empleo con riesgo alto concentran alrededor de un 57% en las mujeres y un 41% en los varones América Latina.

Según los datos de la CEPAL, la mujer lleva adelante trabajos con mayor precarización y en riesgo de su caducidad de empleo, como la hotelería o el servicio doméstico. El informe también detalla que en sectores de trabajo con alta presencia femenina, como la salud y la educación, las mujeres poseen menor preparación e incluso protección para hacer frente al coronavirus. En números concretos en la región, 7 de cada 10 empleos del sector de salud corresponden a mujeres, pero sus sueldos muestran una reducción de al menos un 25% respecto de los varones. La disparidad en el salario sumada a la falta de protección adecuada para enfrentar la pandemia genera mayor estrés del personal y, por lo tanto, del sistema.

Esta situación que describe la CEPAL se suma a lo que ocurrió y seguirá ocurriendo en el ámbito privado de cada hogar. En ese espacio familiar pasa "de todo": el cuidado, la educación de los niños, niñas y adolescentes, la socialización, y el trabajo productivo. Sin dudas, se incrementó la carga de trabajo relacionada con el cuidado y la atención a las personas y, si bien la respuesta debería ser colectiva, no lo es. La realidad, tal como lo expresa la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), es que las tareas aún no se distribuyen de manera equitativa, sino que ellas recaen principalmente en las mujeres. Esto no está valorado ni social ni económicamente.

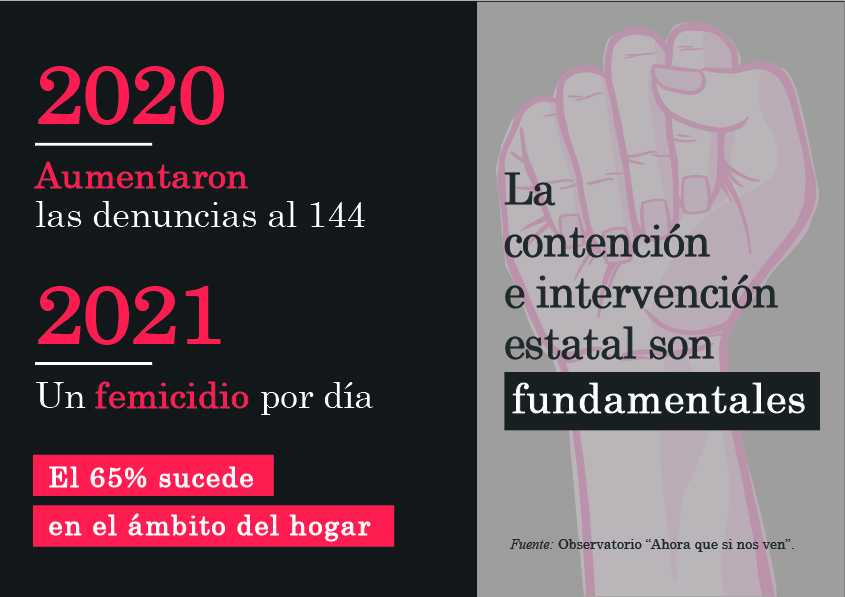

Además, hay otro territorio donde las mujeres se vieron y se ven desfavorecidas: el ámbito doméstico, donde pueden manifestarse casos de violencia de género. Esta pandemia ha profundizado no solo el estrés económico y social, sino que también puede intensificar la violencia contra las mujeres. En nuestro país, por ejemplo, el 65% de este tipo de hechos suceden dentro del hogar y sólo en el 5% se desconoce al agresor. En números concretos, del 2019 al 2020 pasamos de tener un femicidio cada 32 horas a uno cada 26 horas, persistiendo simultáneamente infinidad de barreras que les impiden a las mujeres acceder a la Justicia y a los servicios de atención necesarios para no llegar a esta situación.

El año 2020 y lo que transcurrió del 2021 demuestran que la emergencia derivada de la irrupción de la COVID-19 provoca impactos específicos sobre las mujeres, profundizando las desigualdades de género existentes, tanto al interior de los hogares como por fuera de ellos: en los hospitales y centros sanitarios, en el trabajo y también en la política. Por lo que todos los ámbitos donde se desarrollan las mujeres están siendo fuertemente afectados y requieren de una sociedad comprometida que trabaje aunadamente para seguir empoderando y fortaleciendo a las mujeres.

En un momento en el que las y los jóvenes son quienes llevan la lucha a la calle y se han ganado espacios, aún falta el poder real en la toma de decisiones. Hemos mejorado en la representación en términos cuantitativos, pero no de la misma manera en la calidad de la representación.

Se requiere de un Estado proactivo y regulador: ya no alcanza con leyes, con Ministerios, ni siquiera con fondos económicos para escuchar a la mujer y ponerla en consideración. Se ha transitado y aprendido pero aún falta avanzar en la justicia y la prevención de la violencia. Se requiere de políticas articuladas que permitan abordar las situaciones de forma integral.

La sociedad en su conjunto debe acompañar este proceso de búsqueda de igualdad de las mujeres con educación y formación en los espacios de prevención, en los hogares y en las instituciones. Hay que educar a los varones, por supuesto, pero también a las mujeres y así avanzar en la igualdad desde la crianza para que ésta no sea sólo una expresión.

Diseño: Laura Caturla

Vacunarse, la única salida

Por Ligia Nicolai

Desde la irrupción del virus SARS-CoV-2 en Wuhan, China, la sociedad mundial escucha innumerables explicaciones y posibles soluciones para superar este nuevo coronavirus que prácticamente ha puesto en pausa al mundo. Entre las opciones aparecen la inmunidad de rebaño, la posibilidad de que sea una enfermedad estacional, hasta la imperiosa necesidad de que el mundo cuente cuanto antes con una vacuna contra la COVID-19. Al momento, la única opción que parece ser viable para iniciar el fin de la pandemia es acceder a la ansiada, pero a la vez, temida y controversial vacuna.

Ante esta situación de incertidumbre que atraviesa la población, sumado a que la colocación de las vacunas comienza a ser una realidad en algunos países del mundo y, que pronto lo serán en el nuestro, distintos especialistas opinaron acerca del desarrollo de las vacunas contra el SARS-CoV-2. Así, aportaron certezas frente a la constante aparición de información que hoy, a través de los múltiples canales de comunicación, termina convirtiéndose en desinformación.

En esta línea, Mario Melcon, neurólogo e integrante del Comité Organizador de los cursos de Medicina Traslacional que organiza la UNNOBA junto a FINEP y Famyl, expresó: “En general hay un consenso de que la mitad de la población de nuestro país aceptaría colocarse la vacuna y la otra mitad no, pero cuando la gente dice que no la acepta me parece que lo que está esperando es más información”.

Omar Sued, infectólogo, presidente de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) y director de Investigaciones Clínicas de la Fundación Huésped, se refirió a la necesidad de que la información se transmita con claridad, tanto desde los organismos oficiales como desde los medios de comunicación: “Lo que tiene que hacer la ciencia es transmitir la información lo más clara posible y, en ese sentido, ella atraviesa una crisis comunicacional, no sólo nacional, sino mundial. Está sobrepasada por la 'infodemia' y por las noticias con efectos inmediatos y el sensacionalismo. En este sentido, hay que seguir apelando a que la información transcurra por canales confiables, como por ejemplo, hace el CONICET, con el equipo que combate las fake news".

Los profesionales consultados concuerdan en que, para que la campaña de vacunación sea efectiva, los gobiernos deberán generar confianza en la sociedad, brindándole información clara y precisa. También coinciden en que a ningún laboratorio, ni farmacéutica, ni equipo científico les sirve fabricar y distribuir una vacuna que al ser aplicada, pueda causar daño.

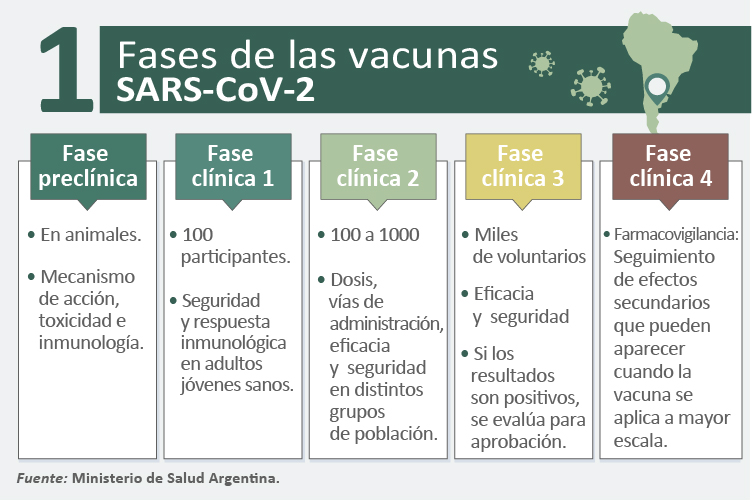

Como explica Patricia López, licenciada en Enfermería y docente de la UNNOBA, las vacunas contra la COVID-19 no saltean etapas y cumplen rigurosamente las fases habituales, aunque de manera más acelerada, ya que la situación lo amerita.

"En situaciones excepcionales como la que estamos atravesando se utiliza la figura de emergencia, que te permite, dos meses después de la última dosis del estudio, utilizar esa información para tomar decisiones”, remarcó Sued, y contó que esa guía de uso de emergencia se utilizó para la vacuna del Ébola y también con la de la gripe H1N1 que comenzó a aplicarse tan sólo cuatro meses después que se desatará la pandemia.

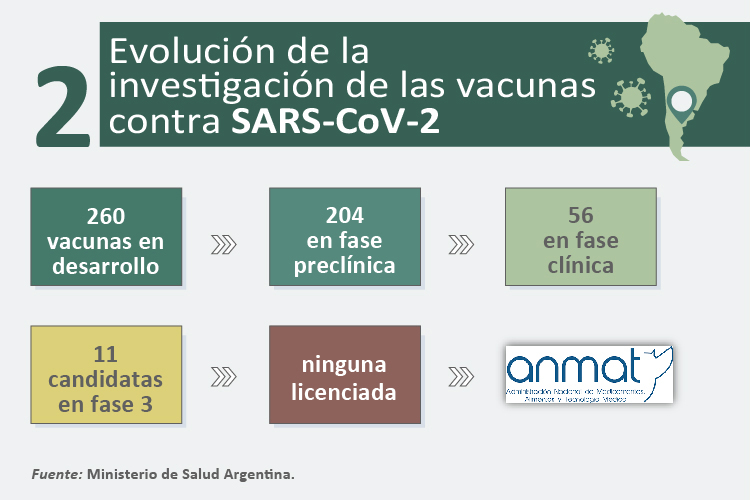

En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, es la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) la encargada de esta aprobación; en Europa lo hace la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), mientras que en Argentina es la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT) quien deba autorizar la utilización de las nuevas vacunas contra el coronavirus en cuestión.

Melcon explicó que cada país tiene parámetros para regular las vacunas y los medicamentos en general, que en el caso de nuestro país, la ANMAT, son muy rigurosos. “Hay que confiar en la ciencia, en las compañías de investigación, en nuestro país, en el Ministerio de Salud: son ellos quienes estudian qué es lo que conviene”, agregó.

El trabajo de la ciencia

Los especialistas aseguran que el desarrollo de la vacuna contra la COVID-19 "no se hizo de la noche a la mañana", sino que había mucho trabajo realizado. Pero, ¿a qué se refieren los expertos cuándo hablan de trabajo previo? Justamente, a que, de ninguna manera, una vacuna se lleva adelante "en un abrir y cerrar de ojos", ni siquiera en algunos pocos meses. Estas vacunas son hoy una realidad porque la ciencia investigó por años y, al llegar el momento, trabajó de manera conjunta e intensamente.

Sued resaltó que desde el comienzo fue “una ventaja muy competitiva” contar con información previa. “Las pandemias anteriores del SARS y MERS llevaron a países como Estados Unidos y Canadá a instalar centros de investigación específicos para el desarrollo de vacuna contra el coronavirus, incluso había vacunas en fase clínica. Esto permitió tener una amplia biblioteca de prototipos, de diferentes plataformas y, al poco tiempo de que apareciera el SARS-CoV-2, acceder a su secuencia genética”, sostuvo.

Y, entonces: ¿qué son las plataformas de las vacunas?. El director de la Sociedad Argentina de Infectología también explicó que hay varias. “Cuando hablamos de plataformas, nos referimos a la forma, al vehículo en el que el antígeno entra al organismo. Ese vehículo puede ser adenovirus o ARN mensajero, por ejemplo. Esa plataforma va a depender de las experiencias de cómo haya resultado en otras infecciones”, describió.

Como mencionó Sued, las plataformas de las vacunas más avanzadas contra la COVID-19 utilizan vectores virales, virus inactivados y ARN mensajero. Cuando se habla de vector viral se trata de un virus modificado que hace de vehículo, de "transportador", para introducir material genético exógeno en el núcleo de una célula. De esta manera este “transportador” que ha sido modificado, permite que las células humanas en las cuales ingresa incorporen el material que tiene la información para producir alguna proteína del virus contra el cual se quiere generar la vacuna.

Virginia Pasquineli, doctora en Ciencias Biológicas y directora actual de la Escuela de Ciencias Agrarias, Naturales y Ambientales, explicó: "En el caso de SARS-CoV-2, en algunas de la vacunas que se están probando, estos vectores virales transportan material genético, lo cual no implica de ninguna manera que modifique el ADN humano. Esto brinda información para sintetizar la proteína S (“spike”), componente esencial del virus y fundamental en la unión de las células del hospedador que infecta".

Pasquinellli, investigadora del CONICET, profundiza: "Con este tipo de estrategias se logra que las células del hospedador produzcan la proteínas S. Eso dispara nuestros mecanismos de defensa, porque el sistema inmune los detecta como extraño. Esto hace que generemos una respuesta inmune que, entre varias cosas, produce anticuerpos que van a reconocer y neutralizar esa proteína. Entonces, ¿qué significa eso? Que si luego de la vacunación me encuentro con el virus, voy a tener estos anticuerpos neutralizantes frente a la proteína S, los cuales se unen a esa proteína en el virus y así no permiten que la proteína se una a las células de mi cuerpo, bloqueando la entrada y protegiéndonos de la infección".

De esta manera, este tipo de vacunas se desarrollan a través de plataformas con tecnología genética donde el vector es un virus que transporta otro virus. En el caso de las vacunas de Sputnik y AstraZeneca, que son dos de las que llegarán próximamente a nuestro país, el vector es un adenovirus y, en ambos casos no son replicativos, es decir, que no se replican en nuestra sistema celular, por lo cual son seguros. "No provoca enfermedad pero sí produce la proteína del coronavirus y genera una respuesta inmunitaria segura", aclaró la científica.

Las vacunas que se desarrollan con virus inactivados o atenuados son las que comúnmente se denominan "tradicionales", con las cuales se realizaron las vacunas Salk, Hepatitis A, Varicela y Triple Viral. En el caso de las dos primeras se utilizó virus inactivo y, en las dos últimas, atenuados. Pasquinelli, quien se especializa en inmunología de las infecciones, planteó que muchas veces estas vacunas necesitan adyuvantes, es decir, componentes que forman parte de la formulación de las vacunas y que aumentan la activación del sistema inmune. "Estas vacunas inactivadas y basadas en proteínas recombinantes son el método tradicional de generación de vacunas. Es un proceso bien establecido y que ha sido utilizado en vacunas frente a varias infecciones, por lo que son vacunas seguras que disparan una fuerte respuesta inmune. Este tipo de tecnología es, por ejemplo, la que está desarrollando un grupo de la Universidad Nacional de San Martín. En relación a las vacunas más avanzadas con esta metodología y que, además está siendo probada en voluntarios en Argentina, está la de Sinopharm".

En el caso de la vacuna de Pfizer, su generación está basada en la tecnología más novedosas donde se utiliza el ARN mensajero. "Las vacunas de ARN mensajero (así como las de ADN de las cuales hay algunas en fase de prueba) tienen varias ventajas con respecto a su producción. Se realizan utilizando la secuencia genética del virus y no necesitan de otras fases de la producción. Sin embargo, más allá de su mayor simplicidad, tienen la desventaja de ser sensibles a la temperatura, por lo cual es complejo tanto el almacenamiento como su traslado. Además, la capacidad para generar estas vacunas a gran escala aún es desconocida porque actualmente no todas las plantas de producción de vacunas cuentan con estas tecnologías", resaltó, Pasquinelli.

En tanto, otra de las cuestiones en las que coinciden los expertos es que la seguridad de las vacunas nunca es absoluta. Pero no lo es ni en las vacunas que se colocarán contra la COVID-19, ni en ninguna de las vacunas que se colocan por calendario. No obstante, Melcon expresó que “el porcentaje de efectos adversos suele contarse con los dedos de las manos”.

Por su parte,Sued ejemplificó que la vacuna contra el sarampión puede causar alguna consecuencia grave, pero la posibilidad es "de una en un millón". A la vez, existen organismos como el ESABI (Eventos Adversos Asociados a Vacunas) que “siguen de cerca” y llevan un control de estos casos. En relación a este control, Melcon subrayó que la aplicación de las vacunas contra el SARS-CoV-2 "tienen y tendrán un estricto seguimiento".

Acto de solidaridad

Si algo nos ha demostrado la aparición de este virus y su consecuente pandemia es que la mejor manera de transitar el momento e, incluso, apuntar a su resolución no es a través de un acto individual, sino colectivo.

De la misma manera que la sociedad decidió cuidarse para no contagiarse y así, evitar enfermar a personas de riesgo, está en manos de la población confiar y optar por la vacuna para lograr con ella la llamada “inmunidad colectiva”.

En ese sentido se refirió la licenciada en Enfermería y docente de la UNNOBA, Patricia López, quien especificó que esa inmunidad de la población debe alcanzar al menos al 70 por ciento y así, proteger a quienes por diversas circunstancias no puedan ser vacunados. “Cuando hablamos de que vacunándonos estamos siendo solidarios, no nos referimos específicamente a la vacuna contra la COVID-19, sino a la vacunación en general”, destacó la licenciada.

Por su parte, Melcon sostuvo que la historia de las vacunas muestra que “ellas son necesarias”, ejemplo de ello es el control y erradicación de enfermedades como la viruela, la polio y el sarampión. “Todas las pandemias han terminado con las vacunas, no inmediatamente, por supuesto: la viruela tardó casi 200 años en erradicarse, mientras que la polio casi 50”, ejemplificó. "Tenemos que vacunarnos. El contagio colectivo no sirve, porque hoy hay, solo en nuestro país, 4.000 personas internadas y 40.000 muertos. Si está la vacuna, es mejor, es el gran objetivo para cerrar esta pandemia, porque el mundo ha cerrado las pandemias con vacunaciones y, de esa manera las enfermedades van desapareciendo”.

En esta línea, López coincidió en la importancia en la historia de la humanidad de la vacunación en general. “Se ha reducido drásticamente la morbimortalidad debido a la existencia de las vacunas. Por eso, contar con el calendario de vacunación y que la población lo cumpla, no solo es necesario, sino que es una cuestión de salud pública”, manifestó.

Los expertos consultados coincidieron que, una vez realizada la vacunación contra el SARS-CoV-2 la inmunidad no es inmediata. Aun cuando se logre la confianza en la vacunación, no se logrará erradicar de manera espontánea la enfermedad, por lo que la sociedad deberá convivir con las medidas de higiene y cuidado que ha adquirido hasta el momento como: usar tapaboca o barbijo, lavarse las manos frecuente, mantener la distancia social, evitar las reuniones masivas y conglomerados de gente.

Diseño: Laura Caturla

Vencer a la COVID-19 con educación

Por Danya Tavela

Vicerrectora de la UNNOBA y y miembro actual de la CONEAU. Secretaria (2017-2018) y subsecretaria de Políticas Universitarias (2015-2017) de la Nación. Docente de grado y posgrado.

La situación actual a la que ha sometido la circulación del coronavirus en todo el mundo y la falta de una vacuna o de un tratamiento para su cura plantean el aislamiento y distanciamiento social como el único mecanismo que tenemos para preservarnos del virus, lo que genera un cambio rotundo de nuestra cotidianeidad.

Por lo tanto, en este camino la educación en general y las instituciones en particular tenemos un rol central. Hoy todavía la ciencia no pudo elaborar respuestas definitivas, sabemos que esta disciplina tiene sus tiempos y mientras tanto los individuos y la sociedad somos quienes debemos actuar con responsabilidad.

Las instituciones debemos asociarnos y alinearnos al conocimiento científico. Tenemos que llevar adelante aquellas acciones que, en términos de la educación y de generación de conocimiento, nos permitan, por un lado, crecer en el conocimiento del virus y, por otro lado, darle certidumbre a las personas respecto de cuáles son los mejores mecanismos y qué medidas son realmente eficaces para poder evitar la enfermedad.

En esta línea, la generación de conocimiento y de información cierta debe apoyarse en que todos los datos otorgados tengan anclajes científicos. Allí es donde cobra importancia el rol educativo, en la concientización y sensibilización para generar conductas.

De alguna manera, enfrentarnos a la COVID-19 y vencerla es una cuestión de educación. Por un lado, hay que adquirir ciertos usos y costumbres que no teníamos incorporados (y en este ámbito hay que educar), y por otro generar información y conocimiento del desarrollo de la pandemia. Esta última idea nos remite al avance científico respecto de las vacunas y de los tratamientos, de la generación de estadísticas confiables para que, de esta manera, los actores políticos y sanitarios puedan gestionar y tomar decisiones sobre la realidad de la situación.

Por otro lado, va a haber una pospandemia donde la educación será preponderante. La lógica económica, social y sanitaria será diferente y nos apelará a tener conductas distintas y allí, en esa nueva dinámica, es central la educación.

Las instituciones y gobiernos a cargo debemos trabajar desde una visión integral e interdisciplinar. Lo sanitario, los vínculos sociales, la salud física y emocional y lo económico no son aspectos a tratar en solitario. Es desde la educación donde se pueden interrelacionar estas variables para instruir el desarrollo de la pandemia y el seguimiento pospandemia.

Es real que fuimos muy responsables y que estamos afrontando un momento de quiebre que contradice la realidad sanitaria: somos seres sociales y de golpe nos vimos reducidos a los espacios familiares y en algunos otros casos a la familia y trabajo.

La difícil situación económica de una gran parte de nuestra sociedad y la angustia de la enfermedad son cuestiones que llevan a distintas reacciones individuales, que sin duda terminan por repercutir en la sociedad en su conjunto. Por eso, es momento de insistir en todas las medidas de cuidados. Para apelar a la responsabilidad individual y social hay que plantear con claridad cuáles son las medidas centrales para mantener la salud y ocuparnos de que no se enfermen nuestros familiares.

Aislamiento en caso de ser contacto estrecho, distanciamiento social, uso de tapaboca y constancia en las medidas de higiene. Entonces, los actores por los cuales se llega a la población tienen la enorme tarea de concientizar para que esos cuatro hábitos se incorporen a nuestra vida cotidiana y así transitar esta nueva normalidad con la cual debemos convivir hasta la llegada de la vacuna.

Hay que exigir responsabilidad y ser responsables también a la hora de compartir datos y de informar cuál es la situación epidemiológica y sanitaria de las localidades. Por ejemplo, saber si hay o no circulación viral y qué significa eso para los niños, para las personas mayores, para las economías locales y/o regionales. Para eso se requiere un discurso claro y preciso, además de ser cautos y prudentes. Aquí la Universidad, los medios y los gobiernos tienen esta enorme responsabilidad. ¿Qué significa que "yo", individuo, no me cuide, no cumpla con el aislamiento y las medidas de cuidado? ¿Cómo repercute esto en las economías y en la salud de la sociedad?

Nuevamente, aquí el mensaje tiene que ser coherente y debe llegar articulado a la sociedad. Las instituciones debemos hablar desde el conocimiento validado. Hay que generar conciencia y no miedo y que la población entienda que, por ejemplo, el desarrollo de la vacuna es un proceso. Además, hay que comunicar que cada vez que se abran actividades, hasta tanto no haya una vacuna, se van a generar contagios y así una mayor circulación del virus y enfermos.

Necesitamos contar con la conciencia social y también medidas de política y de gestión que acompañen el tránsito de la enfermedad. Es ahí donde hay variables que hay que tener en cuenta, como las capacidades sanitarias y las posibilidades de traslado o no respecto de los enfermos. Una vez que se cuenta con estas variables, la capacidad de gestionarlas y, junto a la conciencia social, allí es donde hay que avanzar y convivir con el virus.

La pospandemia es difícil de imaginar. La Universidad no será ajena a ese escenario y vamos a tener un gran trabajo de equiparación de saberes y la cultura universitaria. También deberemos acompañar y debatir con los actores económicos para ver de qué manera se recompone la economía. En ese sentido, el rol de la Universidad en cuanto a la formación de recursos humanos y capital humano será necesario y fundamental.

Este año es distinto, por lo que los resultados no serán los mismos. Efectivamente hay una adecuación no sólo del aprendizaje sino en lo social y, por lo tanto, hay consecuencias no sólo pedagógicas sino conductuales. Me cuesta creer que el año está perdido: en la vida de las personas no hay años perdidos, todos los años son experiencias. Vamos a recordar el 2020 como el año de la educación a distancia. Se trata de una experiencia de vida ganada, lo que no significa que no haya habido "perdidas" que vamos a tener que mitigar desde el sistema educativo.

Foto de Portada: Agencia Télam

Diseño: Laura Caturla

Conocimiento y extensión universitaria

Por Danya Tavela

Vicerrectora de la UNNOBA y miembro actual de la CONEAU. Secretaria (2017-2018) y subsecretaria de Políticas Universitarias (2015-2017) de la Nación. Docente de grado y posgrado.

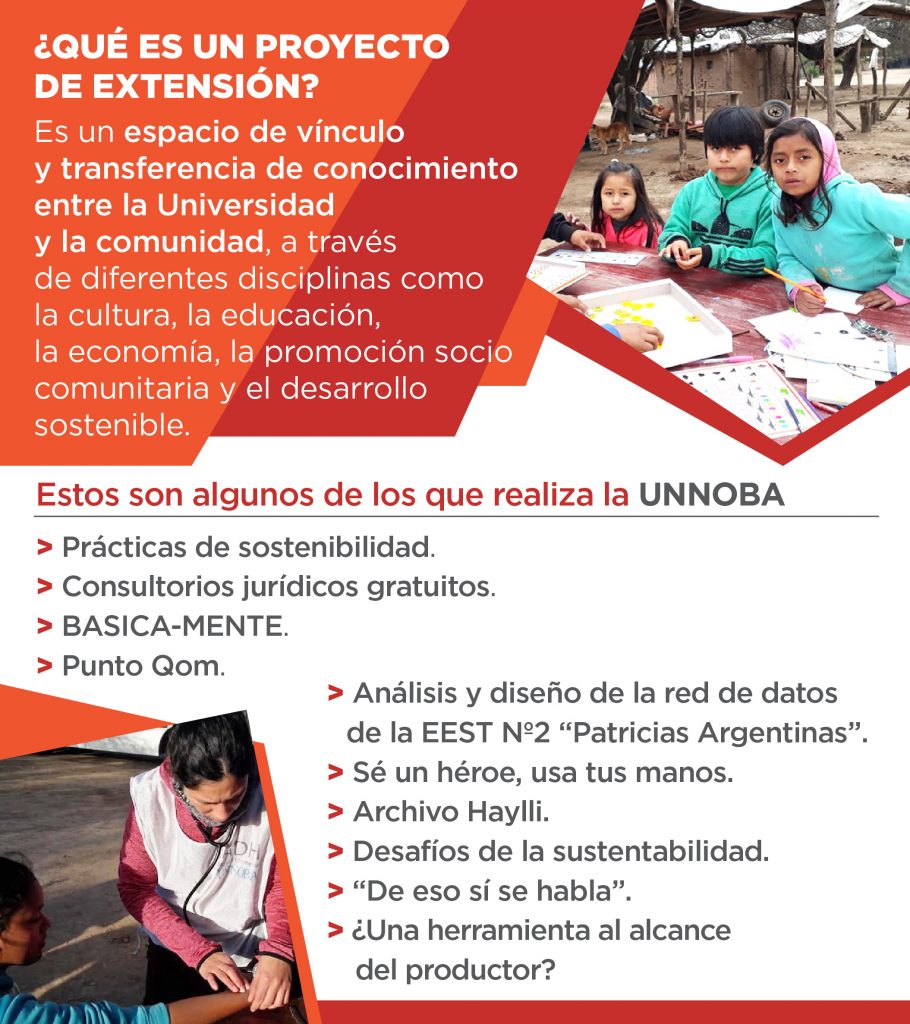

La extensión universitaria constituye una de las tres funciones sustantivas de la Universidad. En Argentina se reconoce su origen en la Reforma Universitaria de 1918 y surge como respuesta a la vinculación necesaria entre el conocimiento académico y su generación, en relación con la sociedad y sus propias demandas.

Suele identificarse a la extensión como la función "extramuros", o la salida de la "torre de marfil".

Implica pensar a la Universidad al servicio de la sociedad que la sustenta, dando respuestas, a través de sus diversas actividades, a las problemáticas que la sociedad le plantea, fundamentalmente en términos de desarrollo humano y social.

En los últimos años la función de extensión se ha expandido de manera cualitativa y cuantitativa en las universidades públicas. Se observa, entonces, una multiplicidad de programas, proyectos y distintas acciones con financiamiento institucional pero también por parte de los organismos del sistema.

Además, existe un compromiso real de las instituciones (REXUNI) de promover políticas de extensión universitarias articuladas e integradas a la enseñanza y a la investigación. Así, se trabaja también en la jerarquización de la función mediante una ponderación en los concursos docentes, en las acreditaciones de carrera, su inclusión en los planes de estudio y en los estatutos universitarios.

Las modalidades de intervención de la extensión están basadas en líneas de trabajo impulsadas por diagnósticos institucionales orientados hacia el abordaje de demandas sociales o comunitarias, o bien, problemáticas específicas. Algunos ejemplos:

• Formación de conciencia democrática y participación ciudadana.

• Fortalecimiento social, cultural y económico de sectores vulnerables.

Estas acciones pueden llevarse adelante mediante programas de cursos y capacitaciones, consultorías, diagnóstico o encuestas sobre determinados sectores, acciones para contribuir a las trayectorias educativas de jóvenes de los otros niveles educativos, programas comunitarios, formación en género y derechos humanos, entre otras.

Pese a la multiplicidad de herramientas, es importante en todos los casos entender qué características deben darse para el éxito de los objetivos de la extensión universitaria:

• La articulación de las actividades de extensión con la actividad académica de los docentes y los estudiantes.

• Que efectivamente se verifique la transferencia o aplicación de conocimientos adquiridos en el desarrollo de las carreras.

• Que se genere un espacio de aprendizaje a partir de la práctica y de la aplicación en terreno, para reconocer, identificar, diseñar y abordar situaciones problemáticas.

Uno de los espacios donde se vislumbran estos ejes son los proyectos de extensión universitaria, que no deben confundirse con los cursos y talleres que también se dictan desde esta Secretaría. No obstante, los cursos y talleres también deben contar con estas características específicas.

En tanto, resulta fundamental no confundir estas acciones con la asistencia social, ya que en la extensión resulta indispensable que esté presente el componente del conocimiento en cualquiera de sus acciones.

La importancia de la extensión universitaria mejora la labor docente porque permite analizar problemáticas reales, en las que aplicar conocimientos y generar nuevos desarrollos. En tanto, enriquece a los estudiantes porque es un espacio más de aprendizaje y formación por el contacto que favorece con la realidad y el mundo donde se insertarán al culminar el trayecto formativo. También contribuye a la sociedad porque favorece sus posibilidades de desarrollo por la incorporación de conocimiento y educación como variable para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas.

Es nuestro deber contribuir para que la sociedad que nos sostiene con sus esfuerzos encuentre en la Universidad y en los universitarios la esperanza para alcanzar un mayor bienestar y superar las desigualdades que la caracterizan. Entonces, la extensión universitaria será la herramienta de nuestras sociedades para sanar los dolores que nos quedan y conseguir las libertades que nos faltan.

El camino a la Educación Superior

Por Danya Tavela

Por Danya Tavela

Vicerrectora de la UNNOBA y miembro actual de la CONEAU. Secretaria (2017-2018) y subsecretaria de Políticas Universitarias (2015-2017) de la Nación. Docente de grado y posgrado.

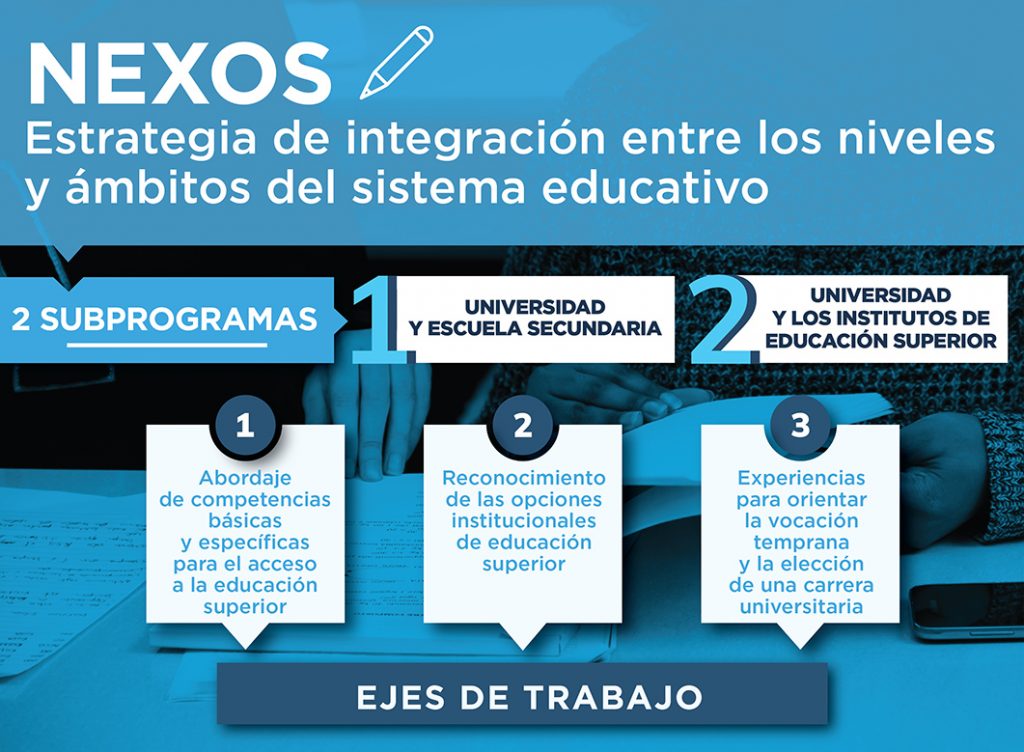

El Programa NEXOS es una herramienta estratégica fundamental para la integración entre los distintos niveles y ámbitos educativos que implica acortar la brecha entre la Universidad y los niveles medios y/o superiores no universitarios.

Se trata de un programa que me ha tocado diseñar en mi paso por la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), con el objetivo impulsar políticas públicas de articulación educativa para promover un diagnóstico compartido y el diseño de un plan de trabajo común.

Está sustentado en dos subprogramas, entre ellos la articulación entre la Universidad y la Escuela Secundaria y, entre la Universidad y los Institutos de Educación Superior. Implica fortalecer el proceso de inserción de los alumnos en el nivel superior, promover la continuidad de estudios, formar para el ejercicio de la ciudadanía y brindar las competencias requeridas por el mundo del trabajo.

Las líneas de trabajo se dan en el marco de distintos ejes como tutorías, innovación y capacitación continua. Durante el período que me tocó estar en la SPU, el diálogo fue el valor principal para el trabajo conjunto. NEXOS, precisamente, es el resultado de ese diálogo abierto con las Universidades y con todo el sistema educativo de nuestro país.

Este diálogo permitió elaborar un diagnóstico común y diseñar políticas conjuntas e implementarlas.

¿Por qué se crea NEXOS?

NEXOS surgió porque, a pesar de que en Argentina hay ingreso irrestricto, no todos llegan a la Universidad. Entonces entiende a la articulación educativa como un espacio real de trabajo colaborativo en el que los referentes de cada nivel pueden poner en diálogo aspectos vinculados a los contenidos, las estrategias de enseñanzas, los formatos escolares, las concepciones pedagógicas y los objetivos formativos.

A través del Programa NEXOS el sistema universitario reafirmó su compromiso y responsabilidad de dialogar, actuar y proyectar, desde una manera integrada y continua, con los referentes educativos de cada una de las jurisdicciones del país. Se puso en valor el trabajo sinérgico entre la educación superior y las escuelas secundarias en sus distintas modalidades.

Esto demuestra que cuando el sistema se asume como tal, que cuando los diferentes sujetos educativos trabajan mancomunadamente, es posible diseñar, implementar y evaluar acciones que entienden a los estudiantes como protagonistas de su formación y que favorecen así la terminalidad de los estudios secundarios y su proyección en la educación superior.

Sabemos que la inclusión implica una preocupación por asegurar, desde las políticas educativas, que las personas realicen trayectorias escolares completas. Por eso, quienes asumimos la responsabilidad de gestionar en el ámbito educativo, debemos entender el sistema educativo como un todo.

Considero que la innovación es el nuevo desafío de las universidades del futuro, la cual interpela a la inclusión y a la calidad como políticas universitarias. Hace poco me preguntaban cómo es la universidad del futuro. No lo sé, pero lo que sí sé es que el futuro es la universidad.

El programa escrito

Además, fruto de este programa, nació el libro Nexos: la educación como sistema que cuenta la experiencia y los resultados del trabajo en equipo, ya que hoy nada se puede hacer sin pensar en un colectivo. NEXOS fue eso: un equipo constituido por inspectoras, docentes, referentes territoriales y jurisdiccionales, que lo fueron construyendo de abajo hacia arriba, como deben construirse las políticas públicas que queremos que perduren.

Este libro tiene justamente ese valor, la conceptualización de lo que fue el desarrollo de la política, involucrando a los actores centrales de la educación. Como explica el libro, pensando a la educación como un sistema.

El libro puede descargarse aquí