Candid#1, la vacuna huérfana

Por Lorena Berro

Cada vez que una enfermedad irrumpe en una comunidad y comienza a expandirse con consecuencias drásticas, aparece la necesidad de la ciencia de contener esa emergencia sanitaria y trabajar en la búsqueda de alternativas que permitan su control. En ese devenir, el hallazgo de una vacuna que posibilite la prevención constituye la aspiración máxima. No importa la dimensión del problema ni su alcance geográfico: morigerar la incidencia y reducir la mortalidad es el reto de la actividad científica.

En las décadas del 50 y del 60, las epidemias de Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA) causaban un número importante de muertes y desvelaban al grupo de científicos que estaba abocado a conocer la enfermedad causada por un ratón de campo (el Calomys musculinus). En aquel viejo hospital de llanura —donde hoy funciona el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas “Doctor Julio Maiztegui” (INEVH)— los pabellones estaban abarrotados de pacientes en aislamiento que perdían la vida a causa de una enfermedad que les hacía doler el cuerpo hasta matarlos, sin que se supiera demasiado sobre las causas de aquello conocido como “El Mal de los Rastrojos”.

Fue el doctor Julio Maiztegui y un grupo de profesionales, muchos de los cuales recién se iniciaban en el camino de la Medicina y asumieron la tarea como un reto personal y social, quienes trabajaron sin pausa para hallar primero un tratamiento que resultara efectivo —el plasma de convaleciente— y más tarde una vacuna —la Candid#1— que lograra el control de esta enfermedad endémica, circunscripta a una región del país, actualmente delimitada por las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y La Pampa.

A partir de la aparición del virus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, aquel modelo nacido en el corazón de la pampa húmeda, producto del desvelo de quienes abrazaron la actividad científica y tomaron todas sus herramientas para lograr contrarrestar las grandes epidemias, se puso en el centro de todas las miradas. Antes, la labor realizada por estos científicos había sido observada para replicar intervenciones orientadas a controlar los brotes de Ébola, SARS y MERS, entre otras enfermedades que afectaron diversas regiones del planeta. Hoy que el mundo entero está a la espera de la llegada de una vacuna que finalmente pruebe ser capaz de detener el avance de la pandemia desencadenada por el nuevo coronavirus, ir hacia atrás en la historia y recordar las instancias que se siguieron para el desarrollo de la Candid#1 resulta no sólo un ejercicio de memoria necesario, sino un espejo en el cual mirar la tarea que es capaz de realizar la ciencia cuando se pone al servicio de objetivos precisos y cuenta con el acompañamiento de una comunidad.

Una historia en primera persona

La doctora Delia Enria no solo trabajó a la par de Julio Maiztegui en los estudios dirigidos a probar la eficacia del plasma inmune para tratar la FHA, sino que durante años estuvo abocada a la tarea asistencial. Más tarde, como directora del Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas “Doctor Julio Maiztegui” (INEVH), lideró el ensayo clínico realizado en el país para probar que la vacuna producida en Argentina era equivalente a la elaborada en Estados Unidos, donde se produjo por primera vez.

Es, junto a otros profesionales, testigo y protagonista de un hecho científico sin precedentes que cambió la historia de una enfermedad.

En ese contexto, su testimonio aporta no solo una mirada retrospectiva de aquella “lucha” que desencadenó que el país asumiera la responsabilidad y dispusiera de los recursos para fabricar la vacuna Candid#1, sino que acerca al presente la visión de una mujer de la ciencia respecto de la realidad que vive el mundo atravesado por la pandemia de coronavirus, una situación que a su juicio dejará como saldo “una crisis que requerirá de la ciencia, los Estados y el compromiso social para sortear las batallas que aún quedan por dar, y que no se reducen a lo sanitario”.

—¿Cuándo surgió la necesidad de contar con una vacuna contra la Fiebre Hemorrágica Argentina y cómo fue ese desarrollo?

—Una vez aislado el Virus Junín, causante de la Fiebre Hemorrágica Argentina, la necesidad de la vacuna empezó a manifestarse en el trabajo de diferentes grupos científicos. Hubo distintos intentos, uno de ellos con una vacuna a virus inactivado por parte del Instituto Malbrán. Luego, la Cátedra de Microbiología de la Facultad de Medicina tuvo un primer inicio de vacuna contra el Virus Junín, de donde surgió la cepa XJ clon 3, que incluso llegó a aplicarse a voluntarios. Esa vacuna se interrumpió por decisión de la Academia Nacional de Medicina porque las etapas de su desarrollo no habían seguido lo que se aconsejaba para un producto de uso en humanos. La tarea científica siguió avanzando en otros aspectos, se describieron otros arenavirus y en el año 1976 se realizó en Argentina una conferencia internacional que reunió a expertos de todo el mundo. Ese encuentro concluyó en la necesidad de explorar nuevas posibilidades de vacuna tomando los avances logrados en el trabajo con la cepa XJ clon 3. La idea era buscar una vacuna para todos los arenavirus partiendo del Virus Junín, pero lamentablemente no se logró.

—¿La exploración de esas nuevas posibilidades de vacuna se hizo en Argentina?

—La sugerencia de los expertos de esa conferencia internacional devino en un proyecto colaborativo internacional que involucró al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Oficina Sanitaria Panamericana, el Ministerio de Salud de la Nación, el Instituto Maiztegui, que se creó a consecuencia de ese proyecto, y la Unidad de Enfermedades Infecciosas de la Oficina de Defensa de los Estados Unidos. Esto habilitó la posibilidad de trabajar en varias líneas. Una de ellas siguió el camino de la cepa XJ clon 3. Se convocó al virólogo argentino Julio Barrera Oro para desarrollar la vacuna en Estados Unidos, en un laboratorio con condiciones de bioseguridad de nivel IV, en un momento en el que eran escasas las condiciones de infraestructura para este tipo de desarrollos en el mundo. Luego de varios años, Julio Barrera Oro con un grupo de trabajo enorme desarrolló la Vacuna Candid#1. Y mientras tanto en Argentina estábamos sentando las bases para desarrollar el ensayo clínico y ayudando en etapas colaterales de este proceso. Estamos hablando del año 1979 y la candidata a vacuna Candid#1 estuvo lista en 1984, un momento en el que nuestro país no tenía autoridad regulatoria.

—¿Cómo se subsanó el hecho de que Argentina no tuviera autoridad regulatoria para aprobar las distintas fases de este proceso y dónde se llevaron adelante?

—El pedido, si bien pasó por una comisión de regulación del Ministerio de Salud de la Nación, obligó a la conformación de un Comité de Ética en el Instituto Maiztegui, que fue el primero de la Argentina. A propósito de este desarrollo, se presentó la autorización para iniciar los ensayos clínicos ante la autoridad regulatoria de Estados Unidos (FDA), terminadas ya las pruebas in vitro y en distintos modelos experimentales. Cuando este organismo autorizó el comienzo de la fase I, se hizo con voluntarios americanos. Para ello una investigadora del Instituto Maiztegui, la doctora Ana María Briggiler, viajó para participar como observadora. La fase II se desarrolló tanto en Estados Unidos como en Argentina, fueron los estudios que empezaron en Pergamino hacia el año 1985 y fueron completando las etapas de lo que se llama “seguridad de la vacuna”. Para la fase III elegimos trabajar con voluntarios de localidades de la provincia de Santa Fe, donde la incidencia de la enfermedad era muy alta, porque eso nos iba a permitir tener con mayor rapidez las pruebas de eficacia, algo que no se mide por los anticuerpos que desarrolla una persona, sino por la protección que la vacuna brinda contra la enfermedad. A esos voluntarios los llamo “nuestros granaderos”, porque respondieron con mucho compromiso. Este estudio se desarrolló a "doble ciego", es decir que la mitad recibió la vacuna y el resto, placebo. Y en paralelo, seguíamos ampliando la cantidad de inmunizados vacunando a personas a riesgo y haciendo otros estudios vinculados con la inmunidad celular y completando una infinidad de pruebas de fase II y III. El código de la vacuna se abrió en la década de 1990 y demostró una eficacia del 95,5 por ciento. Inmediatamente, y como éticamente corresponde, se procedió a aplicar la vacuna a todos los que habían recibido placebo.

—Finalizadas las fases de estudio, ¿dónde se produjo la vacuna Candid#1?

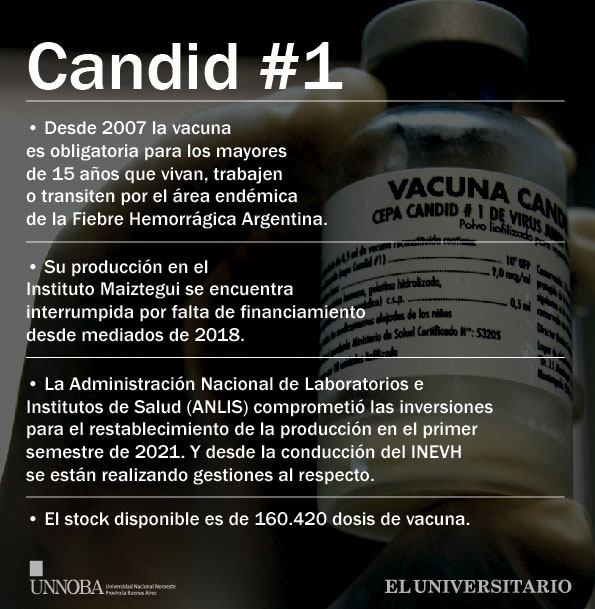

—No se consiguió ningún laboratorio que aceptara fabricarla por ser una droga huérfana. Esto quiere decir que no es comercialmente rentable por las características que tiene la FHA de ser una enfermedad confinada a una sola región del mundo. Durante algún tiempo la produjo el Instituto Salk, de Swiftwater, Pensilvania, Estados Unidos. Con esas dosis se inmunizó a muchas personas, todavía bajo informe de consentimiento, porque la vacuna no tenía licencia.

—¿Cómo fue que finalmente Candid#1 consiguió producirse en Argentina y cómo recuerda ese proceso que representó un enorme trabajo en términos institucionales y políticos?

—Cuando por razones presupuestarias el Instituto Salk dejó de fabricar la vacuna se inició otra dificultad para nuestro país, porque quedaba en nosotros la responsabilidad de producirla, sin que estuvieran dadas las condiciones para ello. Me tocó personalmente llevar adelante aquella lucha porque Julio Maiztegui ya había fallecido. Trabajamos mucho con la doctora Ana María Ambrosio y un gran compromiso de todo el personal del Instituto. Fue necesario finalizar las obras de la planta de producción y conseguir financiamiento. Fue un proceso que llevó casi una década, con no pocos conflictos. La producción de Candid#1 en el Instituto Maiztegui se logró a razón de un recurso de amparo que presentó un ciudadano y obligó a la Nación Argentina, representada por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía y la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS), a producir la vacuna. A partir de allí comenzó un proceso de financiación que fue seguido muy de cerca por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cuando obtuvimos los primeros lotes propios, la autoridad regulatoria nacional autorizó la vacuna, pero fue necesario hacer un nuevo ensayo clínico porque la eficacia de Candid#1 estaba demostrada para el biológico producido en Estados Unidos. Eso motivó el ensayo clínico que se hizo en los años 2005 y 2006 con una inmensa cantidad de voluntarios mayores de 15 años. Los resultados dieron lugar a la licencia y Candid#1 fue incluida en el calendario nacional de inmunizaciones para las provincias del área endémica.

—¿Qué rescata de aquellos años de trabajo?

—El control de la Fiebre Hemorrágica Argentina significó una tarea de muchísimos años, que empezó con el descubrimiento del Virus Junín y culminó con la vacuna, superando todas las dificultades. A la vista de los resultados obtenidos, hasta lo negativo aportó cosas que sirvieron mucho. Logramos disminuir sensiblemente la incidencia de la enfermedad, aunque en los últimos años por olvido ha vuelto a aumentar.

—¿Qué los motivó como científicos a impulsar tan fuertemente el desarrollo de la vacuna?

—Fue una lucha política terrible, pero había un proyecto clarísimo. Lo que nos impulsó fue la convicción de lo que se iba a lograr. Hay responsabilidades que recaen sobre el Estado, no como partido sino como institución. Nos correspondía proteger a la población de una enfermedad endémica. Hay muy pocos ejemplos en el mundo de lo que se ha logrado con la Fiebre Hemorrágica Argentina y sería una pena que se olvidara ese ejemplo, que significó incluso el paso de mando de una generación a otra para seguir trabajando en la misma dirección.

—¿Teme que ese ejemplo pueda perderse?

—Me apena que la producción de Candid#1 se haya interrumpido. Pero sé que están encaminadas las gestiones para restablecer el funcionamiento de la planta de producción del Instituto Maiztegui.

—Más allá de restablecer la producción de Candid #1, ¿considera que hay otros desarrollos que ameritaría generar en torno a esta vacuna?

—Sería interesante seguir buscando vacunas diferentes a la Candid#1. Siempre es necesario desarrollar líneas más seguras de producción. Pero, en principio, creo que la gran tarea es asegurar la continuidad de lo que ya tenemos, que es una vacuna segura y efectiva.

—En lo personal, ¿qué ha significado haber sido parte de este trabajo científico que permitió el control de la Fiebre Hemorrágica Argentina?

—Ha sido una oportunidad única en mi vida de la que me siento honrada. He podido gozar de una profesión bella como la Medicina en todos los aspectos posibles: desde atender a los pacientes, desarrollar un tratamiento y participar del desarrollo de una vacuna. Ha sido un desafío interesante que espero haya valido la pena. Personalmente me enriqueció mucho y me mostró lo que es capaz de hacer una comunidad cuando abraza un propósito.

Sobre la vacuna que espera el mundo

En el caso de la Fiebre Hemorrágica Argentina el uso de plasma inmune y su probada eficacia aplicado en estadios tempranos de la enfermedad, se transformó en aliado para manejar los brotes epidémicos y dio tiempo a que el desarrollo de la vacuna pudiera respetar todas sus fases de implementación.

Frente a la pandemia de coronavirus, el desarrollo de vacunas parece ser una carrera contra el tiempo. Y la premura se erige en condición indispensable para sortear la urgencia de la emergencia sanitaria.

Alejada ya de la conducción del Instituto Maiztegui, tras haberse jubilado, y en su rol de integrante del Comité Estratégico de Asesores en Infecciones Peligrosas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mirada de Delia Enria sobre el proceso de desarrollo de vacunas contra el Virus SARS-CoV-2 es auspiciosa, aunque cauta respecto de la estricta vigilancia posvacunación, que deberá hacerse atendiendo a que será una vacuna que se autorizará “bajo uso de emergencia” y sin que estén completas algunas fases.

—¿Qué mirada tiene de la tarea que está llevando adelante la ciencia para alcanzar el desarrollo de vacunas que resulten efectivas contra el virus SARS-CoV-2?

—Estoy siguiendo muy de cerca el brote desde que no sabíamos de qué se trataba. Siento que la ciencia hizo un muy buen trabajo cuando allá por el año 2000 advirtió sobre la posible emergencia de enfermedades y eso permitió desarrollar herramientas. A los pocos días de la irrupción del nuevo coronavirus tuvimos secuenciado el virus y, aplicando los conocimientos generados en el trabajo con virus similares, se pudo avanzar rápidamente en la lucha contra el SARS-CoV-2 mediante un trabajo colaborativo público-privado de innumerables grupos de investigación del mundo. Ha habido algunos malos juegos políticos de algunos países, pero en general lo que se ha visto es una colaboración científica internacional sin precedentes. Creo que es una maravilla que a poco más de once meses de haber sido detectado el virus, estemos vislumbrando la posibilidad de una vacuna, que seguramente obtendrá una licencia transitoria, porque ninguna fase III va a estar completamente terminada. Celebro que haya varias posibilidades de vacuna y que incluso algunas hayan avanzado en la producción bajo riesgo. La pandemia lo amerita.

—¿Qué observación merece el hecho de que posiblemente la vacuna comience a aplicarse sin tener completa la fase III?

—Tengo confianza en las autoridades regulatorias internacionales y nacionales. Creo que se va a tener que recurrir a una autorización de uso de emergencia. No es lo deseable, pero la situación lo exige. Entiendo que se necesitará una vigilancia posvacunación muy estricta y esto representará un desafío grande para el sistema sanitario que está muy conmocionado con lo que le está ocurriendo.

—Desde su experiencia, ¿qué mensaje habría que transmitir a la población que siente cierta desconfianza por la premura de este proceso?

—A la población hay que transmitirle tranquilidad y pedirle que confíe en sus instituciones. Son muchos los organismos que van a intervenir para regular el uso de la vacuna contra el coronavirus. Será difícil el abordaje de la vacunación en tiempos de pandemia.

—¿Cómo imagina el futuro del mundo pospandemia?

—La vacuna en sí misma no resolverá el problema. Las medidas de cuidado personal y colectivo han llegado para quedarse. El tiempo pospandemia, que aún no ha llegado, será difícil porque se aventura una crisis mundial de dimensiones enormes. El HIV significó una crisis, pero no de esta magnitud. Esta es una situación que desencaja nuestros hábitos y para comunidades como las nuestras, amantes del acompañar, esto tiene consecuencias en todas las dimensiones de la vida personal y social.

—¿Tenemos que acostumbrarnos a convivir en un mundo donde cada vez sean más frecuentes emergencias sanitarias como las causadas por el coronavirus?

—Sí. Esa es la advertencia que han hecho los expertos internacionales que trabajan en enfermedades emergentes. Y el énfasis está puesto en las zoonosis, algo que involucra los modos de intervenir del ser humano en el ecosistema, que lo ponen en contacto con enfermedades que estaban presentes y no lo habían alcanzado. Esto desafía los sistemas de producción alimentaria, interpelándonos sobre cómo sostener la sanidad de los mismos.

—¿Hay algo de la tarea desplegada en esta región para el control de la Fiebre Hemorrágica Argentina que pueda ser tomado como "modelo" para pensar intervenciones en escenarios sanitarios tan complejos?

—Creo que nuestro principal aporte ha sido la mirada interdisciplinaria del problema y la incorporación de otras disciplinas que no siempre se visualizan claramente en el campo de la salud, como las ciencias sociales o la antropología. Estas disciplinas resultan de suma utilidad para pensar la relación de los seres humanos con el ambiente y contribuir en la adopción de nuevos hábitos, la aceptación de tratamientos y vacunas. Creo que en esta pandemia, a raíz del uso de plasma, se ha mirado el modelo desarrollado por Julio Maiztegui. Estoy convencida que hay muchos aprendizajes más que pueden tomarse de su modo de hacer ciencia con el acompañamiento de la comunidad.

Diseño: Laura Caturla

Género, una agenda necesaria

Por Lorena Berro

La pandemia de coronavirus afectó todas las dimensiones de la vida social y de algún modo puso en foco problemáticas que muchas veces quedan desdibujadas en la vorágine de la vida cotidiana. La temática de género es una de ellas. A pesar de que en los últimos tiempos se han delineado políticas en este campo y la cuestión comenzó a visibilizarse ante la mirada social, el tema no termina de instalarse en la agenda pública desde lo preventivo. Apenas logra imponerse por las consecuencias que genera la violencia cuando ocurre y exhibe su peor saldo.

Como parte del ciclo Diálogos en tiempos de pandemia, una iniciativa que lleva adelante la UNNOBA y convoca a distintos actores sociales para abordar diferentes temas, fueron varios los especialistas que se enfocaron en la problemática de género y la abordaron desde miradas diversas. Una de ellas fue la diputada provincial de Santa Fe, Erica Hynes, quien efectuó un análisis sobre cómo la violencia que sufren las mujeres no consigue ocupar el “Top 5” de la agenda mediática, un fenómeno que a su criterio sigue reproduciendo el espiral de violencia y mostrando cómo el problema sigue resultando “marginal” para el Estado.

La investigadora y docente universitaria que ha trabajado desde diversos ámbitos con perspectiva de género, enfatizó en la necesidad de que esta problemática se integre a la agenda pública de modo transversal y no quede confinada a acciones de asistencia.

En su reflexión Hynes describió cómo la violencia hacia las mujeres recrudeció durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) impuesto por el Gobierno Nacional para contener la pandemia de coronavirus y brindó algunos indicadores concretos en términos estadísticos y simbólicos. Sus consideraciones no se detuvieron solo en las cifras que reportan el número de víctimas de la violencia de género, sino que abundó en algunos aspectos de fuerte valor simbólico, como el lugar que ocupan las mujeres en los espacios de decisión política. También se centró en cómo las imágenes que representan el poder siguen siendo preponderantemente masculinas en la jerarquización y el planteo informativo que realizan los medios de comunicación.

A través del análisis discursivo de las principales noticias publicadas en medios de circulación nacional durante el confinamiento social, la legisladora planteó que las cuestiones de género se instalaron en la agenda mediática tangencialmente, sólo a través del relato de algunos hechos que pretendieron marcar “la desigualdad”.

Por fuera del “Top 5”

Bajo la consigna “Prioridades en pandemia. Cuando los problemas de las mujeres no llegan al Top 5 de la agenda pública”, sus apreciaciones giraron en torno a la centralidad ganada por las iniciativas implementadas en materia sanitaria y económica, en detrimento de la agenda de género, que “solo apareció en las noticias de manera esporádica”, a través de la difusión de las que denominó “medidas insignias” como la recomendación de llamar al 144 ante situaciones de violencia.

“Lo que apareció en la agenda de los medios de comunicación fue el consejo y la articulación de acciones del Estado con organizaciones de la propia comunidad. Pero lo que estuvo ausente fue la sustancia de la política pública concreta”, resaltó. Y prosiguió: “Desde la declaración de la pandemia y las medidas de confinamiento, no se conocieron acciones que estuvieran dirigidas a las mujeres de manera específica”.

“Ante el crecimiento de los hechos de violencia de género, se difundieron noticias asociadas a los mecanismos de asistencia y el trabajo que realizan las redes conformadas por organizaciones del activismo feminista”, insistió. En este punto reclamó la necesidad de “un espacio preponderante de las cuestiones de género en el plano de las decisiones políticas y la acción gubernamental”.

Lo duro y lo blando

Erica Hynes opinó que durante el confinamiento existió una agenda “estratégica” marcada por la macroeconomía, el problema sanitario, las estadísticas en relación al número de contagios de la COVID-19, las cifras de personas muertas y recuperadas; y después “una agenda de género”, que a su juicio no solo es la agenda de las mujeres, sino la de los sectores “más vulnerables de la sociedad” y los colectivos cuya problemática no encuentran eco en la agenda mediática, más que por situaciones puntuales.

Así, describió: “Recién al mes de la cuarentena, en la tapa de algunos diarios apareció una noticia referida a la agenda de género. Fue para marcar el aumento de las consultas a la línea 144 por casos de violencia hacia las mujeres".

"También se reflejaron los alcances de la campaña del barbijo rojo, una iniciativa que comenzó y se quedó corta, porque terminó siendo la divulgación de algo que en sí mismo no tuvo ninguna capacidad de poder garantizar la satisfacción de la demanda de ayuda, porque ni siquiera las trabajadoras de las farmacias, donde las mujeres debían acudir con un barbijo rojo si estaban sufriendo alguna situación de violencia que vulnerara sus derechos, tuvieron herramientas para convertir eso en un auxilio seguro”, prosiguió.

A su entender la problemática de género ocupa “la agenda blanda”. “Son titulares que no interesan”, dijo, lo que revela “el lugar que estas cuestiones siguen teniendo en la prioridad de quienes poseen responsabilidad sobre las políticas públicas”.

En esta línea, reconoció que cuesta mucho que el Estado y los gobiernos piensen sus acciones desde una perspectiva de género y que se invierta capacidad estatal en la resolución de problemas que afectan a las mujeres y al colectivo de la diversidad.

De igual modo lamentó que a pesar de los avances y las batallas ganadas por las propias mujeres en este terreno, sus problemas sigan estando por fuera de “la agenda dura” que es la que termina concitando la mayor atención por parte de la sociedad.

Del diagnóstico a la acción

En su reflexión reclamó la necesidad de pasar del diagnóstico a la acción: “Es necesario declarar la emergencia en violencia de género y poner a disposición de quienes son víctimas todos los mecanismos de sostén y protección, mediante una fuerte respuesta estatal como la que el país ha dado en otras dimensiones en esta pandemia”. “Pero también hay que generar mecanismos para el registro de datos, trabajar en prevención y en medidas de mitigación y amparo”, continuó.

Asimismo, señaló que “más allá de la emergencia la gran tarea es construir sociedades igualitarias porque esa es la única forma de disminuir y erradicar la violencia y para ello hay que avanzar en formas más equitativas de distribución de los ingresos y de acceso a las oportunidades en todos los órdenes de la esfera productiva y social”.

La legisladora puso el acento en la cuestión de los cuidados para marcar que “este tipo de tareas suele recaer sobre las mujeres, cuando en realidad habría que establecer las corresponsabilidades”.

En este punto advirtió que cuando profesiones habitualmente ejercidas por mujeres comienzan a jerarquizarse, como por ejemplo la enfermería, llamativamente comienzan a ser elegidas también por hombres. “En cambio, sigue siendo desigual el acceso de la mujer a determinados puestos laborales en las mismas condiciones en que acceden los hombres”.

La investigadora sostuvo que “las mujeres tienen que estar en la mesa que se toman las decisiones” y consideró, a partir de imágenes tomadas de las principales noticias difundidas por los medios de comunicación, que éstas exhibieron una escasa participación femenina en espacios de decisión política estratégicos.

Solidaridad entre los géneros

La legisladora resaltó que la situación extraordinaria generada por la pandemia, llevó a la sociedad a “valorizar la vida” por encima de otras variables y consideró que “esto tiene que servir para incrementar la solidaridad entre los géneros y entre las generaciones”. “Para ello hay que avanzar en una concepción de la política desde una perspectiva de género, que incluya esta cuestión en todos los proyectos”, añadió.

El análisis de la agenda mediática durante el confinamiento apareció en sus consideraciones como un espejo para mostrar que existe una escala de valor en torno al género que interpela a la sociedad todo el tiempo y exhortó a que los decisores de políticas públicas y la propia comunidad tomen nota de ello y avancen en la construcción de una sociedad que se sirva de los logros alcanzados en el país en materia de reconocimiento de derechos para “desterrar el patriarcado” y avanzar hacia la construcción de una sociedad más igualitaria e inclusiva.

En la agenda de la Universidad

La UNNOBA cuenta con el Programa de Género y Diversidad Sexual “UNNOBA Diversa” y un protocolo de Género aprobado por el Consejo Superior. Estas iniciativas son el resultado de la decisión institucional de asumir un rol protagónico y nutrir el accionar universitario de herramientas que contribuyan a fortalecer la perspectiva de género en todos los órdenes de la vida social, entendiendo que cada acto de violencia cometido contra alguien, es un acto de violencia contra toda la sociedad.

Diseño: Laura Caturla

La UNNOBA ante la pandemia

Por Lorena Berro

La irrupción del coronavirus modificó la dinámica de la vida social en todas sus dimensiones y la actividad universitaria no fue la excepción. El 20 de marzo de 2020, cuando el Gobierno nacional impuso el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio como medida para evitar la propagación del virus, las aulas quedaron vacías. Lejos de significar el cese de la actividad de la UNNOBA, la nueva coyuntura dio lugar a la puesta en marcha de un proceso de adaptación que migró la presencialidad al entorno virtual.

Facilitada por el recurso tecnológico, una nueva forma de relación entre la UNNOBA y su comunidad comenzó a gestarse en la emergencia. Con el imperativo de respetar el calendario académico establecido y asegurar el cumplimiento de sus funciones esenciales en lo formativo, la Universidad también ofreció una serie de respuestas al sistema sanitario de la región, poniendo a disposición desde espacios físicos hasta recursos humanos, en una dimensión que recién podrá sopesarse en su verdadero alcance cuando la pandemia haya terminado. Transcurrida la primera etapa de la contingencia, y mientras la institución se dispone a iniciar un nuevo camino que posibilite el paulatino regreso a las actividades presenciales, la voz de referentes de distintas áreas de la Universidad pone en perspectiva la tarea desarrollada para tomar insumos que quedarán como aprendizaje para construir lo que se ha dado en llamar “la nueva normalidad”.

En lo académico, un nuevo modelo

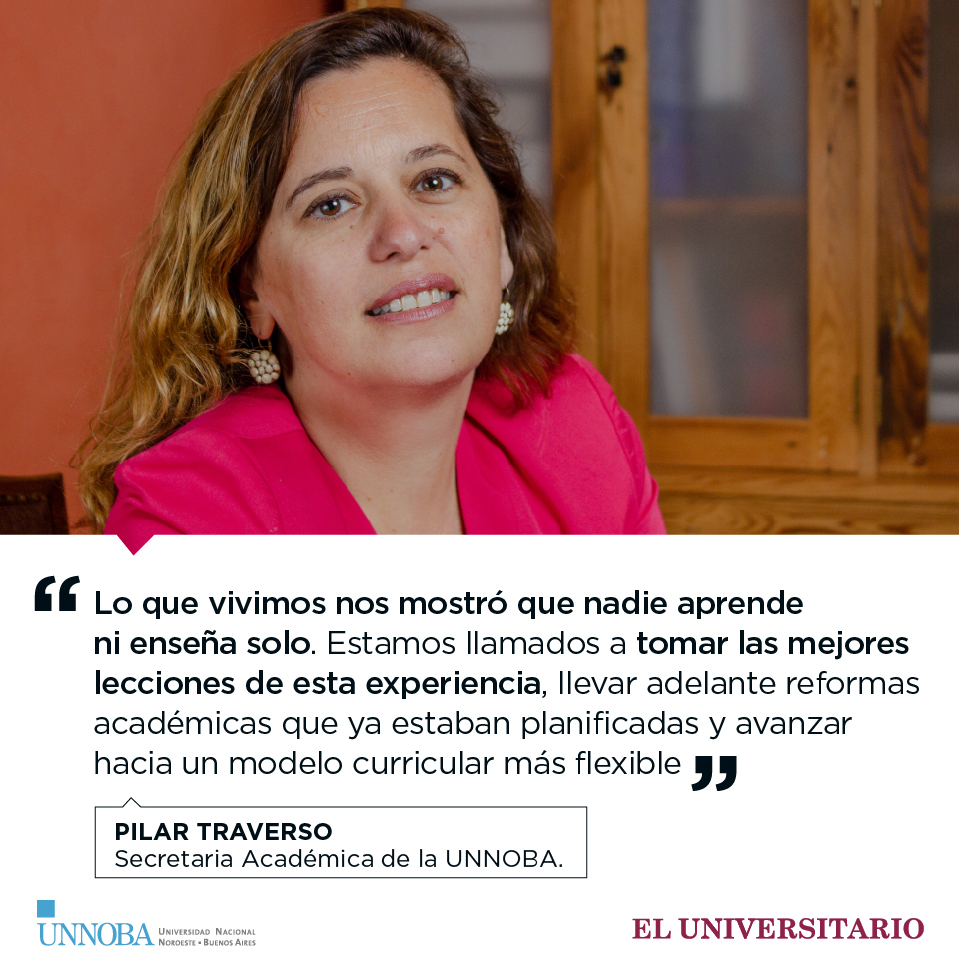

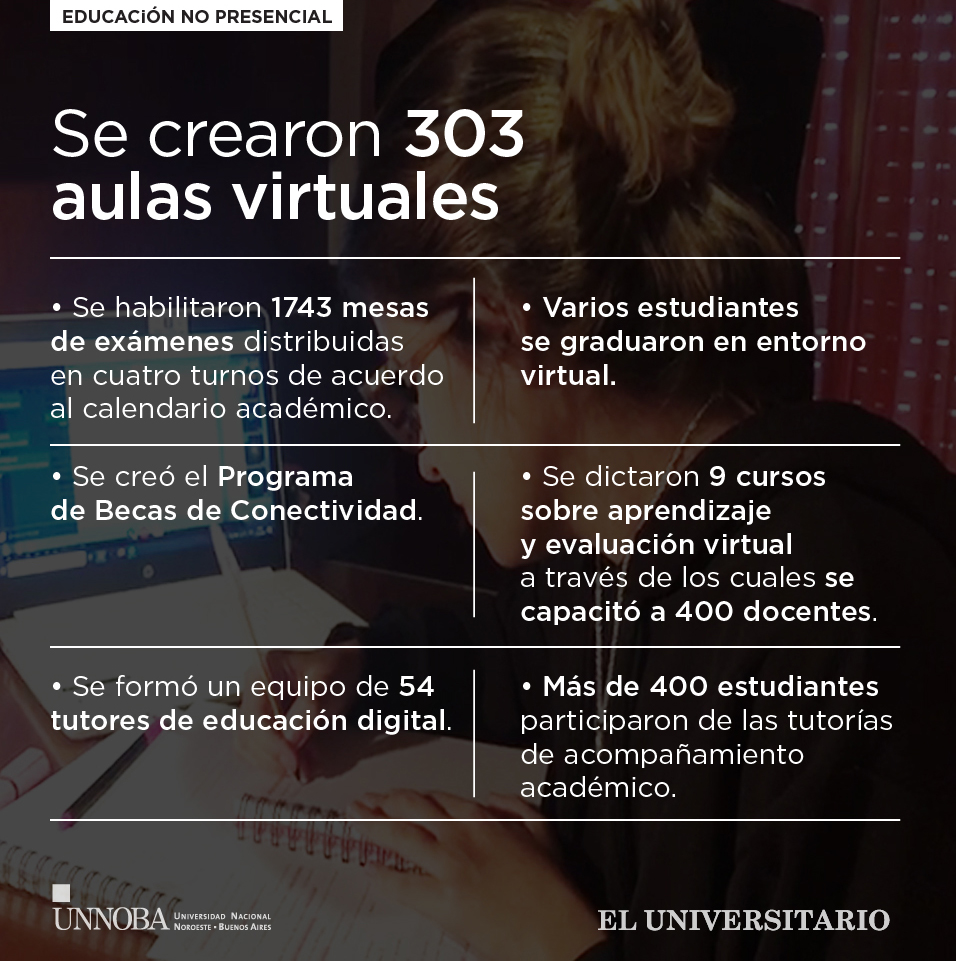

Pilar Traverso, secretaria Académica de la UNNOBA, planteó que en lo académico la principal adaptación fue “mudar un modelo presencial a uno enteramente virtual con curvas de aprendizaje muy pronunciadas tanto para docentes como para estudiantes”.

“Apenas se dispusieron las medidas de confinamiento estaban las aulas virtuales creadas y de inmediato se puso a disposición de los docentes una oferta de capacitación para que pudieran dictar sus clases a través de la plataforma de la Universidad”, recalcó.

El objetivo fue sostener el calendario académico con adecuaciones mínimas, lo que dio lugar a que se pudieran tomar exámenes e, incluso, contar con egresados en este sistema.

En relación al "regreso a la “presencialidad" consideró que “deberá ser organizado” y mencionó que para ello, la UNNOBA ha avanzado en el diseño de “un modelo híbrido” para que la actividad pueda desarrollarse con apego a las medidas sanitarias.

En este plano sostuvo: “Estamos llamados a tomar las mejores lecciones de esta experiencia, llevar adelante reformas académicas que ya estaban planificadas y avanzar hacia un modelo curricular más flexible”.

“Lo que vivimos nos mostró que nadie aprende ni enseña solo”, expresó, y consideró que la particularidad de la UNNOBA de ser una “universidad joven” de algún modo facilitó la posibilidad de brindar respuestas.

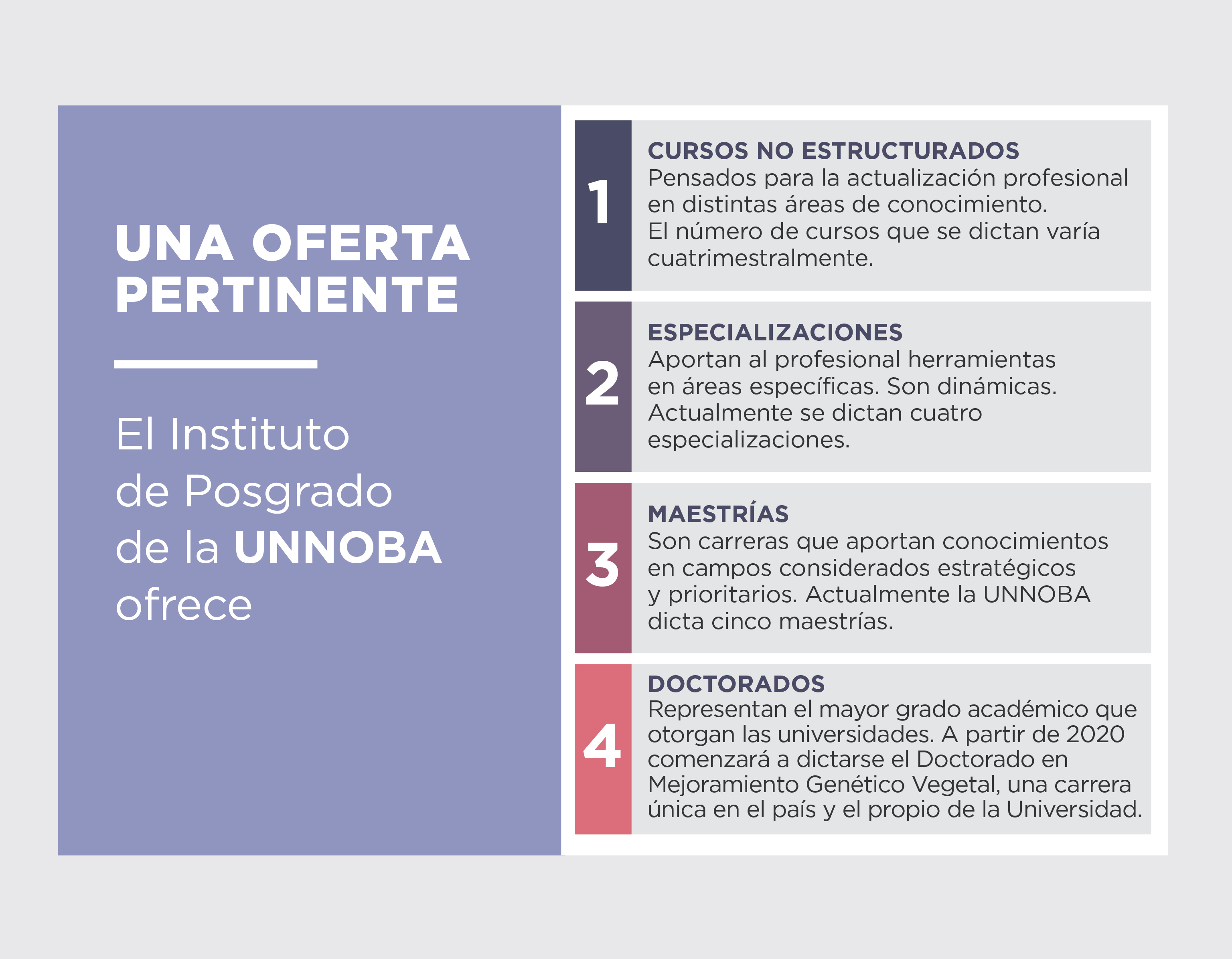

Fortalecer el vínculo en el posgrado

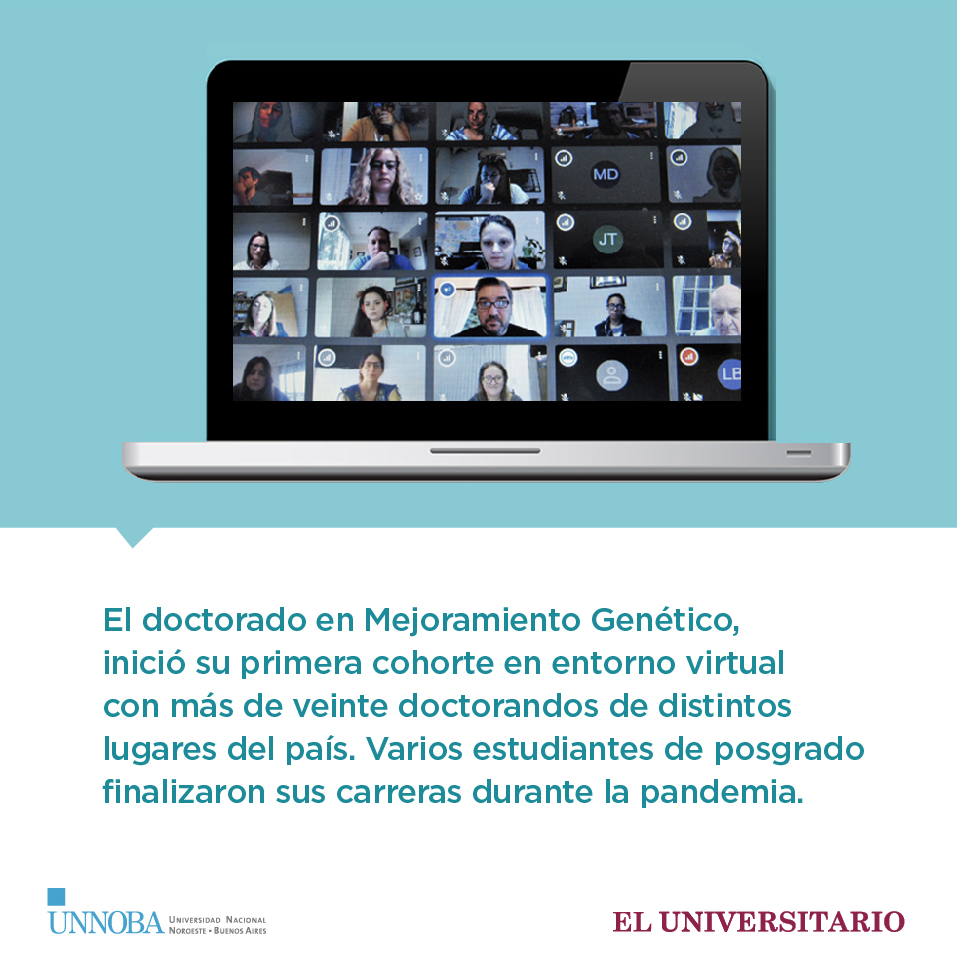

Las actividades de posgrado también debieron adecuarse a la virtualidad. “Todas las carreras se dictaron sin inconvenientes, con un marcado compromiso tanto de sus directores como de docentes y estudiantes”, expresó Adriana Andrés, directora del Instituto de Posgrado de la UNNOBA.

El comienzo del Doctorado en Mejoramiento Genético fue quizás el hecho más significativo en materia de formación de posgrado, ya que se trataba del primer doctorado dictado por la Universidad , el cual se vio obligado a iniciar su primera cohorte en entorno virtual. “Teníamos muchas expectativas en torno a esta carrera y la pandemia nos obligó a reorganizar la actividad”, reconoció Andrés evaluando positivamente la experiencia. “Lo mismo sucedió con las especializaciones y maestrías”, agregó.

Asimismo comentó que se realizaron en entorno virtual varias defensas de tesis, lo que permitió a estudiantes de posgrado finalizar su formación. “Esto supuso la participación en algunos casos de evaluadores de otras universidades, incluso de países vecinos”, remarcó Andrés.

En todo momento se promovió que los estudiantes que estaban realizando sus tesis pudieran seguir con su plan de actividades y en el terreno institucional se avanzó en la consolidación del Consejo Académico del Instituto de Posgrado y la conformación de los comités ad hoc de las distintas carreras. “También se presentó una nueva carrera para su evaluación por parte de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria”, confió.

De cara al futuro se está trabajando en la formulación de protocolos para permitir el desarrollo de algunas actividades presenciales y el dictado de cursos no estructurados. “Apostamos fuertemente a un modelo híbrido entre presencialidad y virtualidad”, dijo.

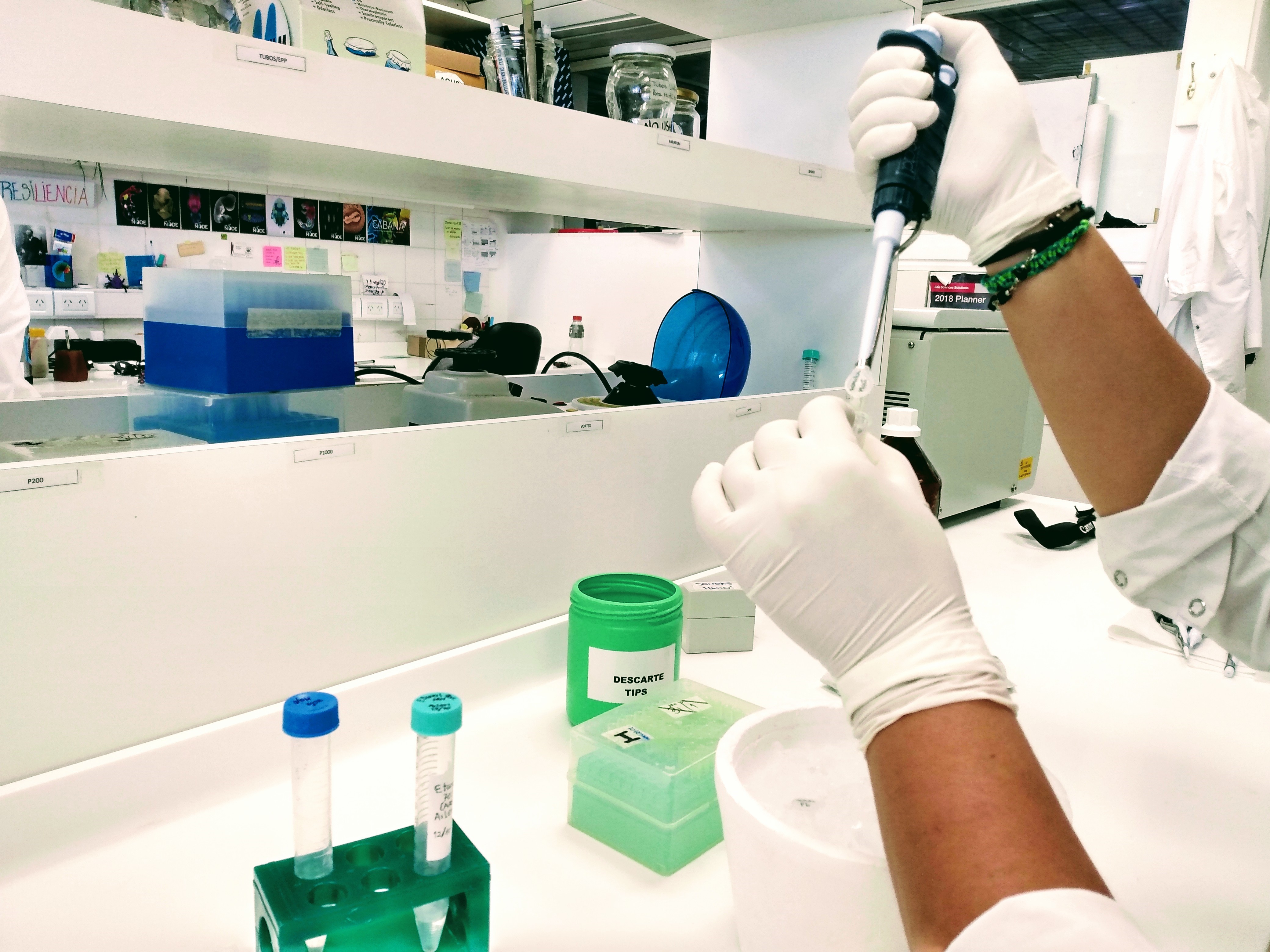

Diagnosticar y construir conocimiento

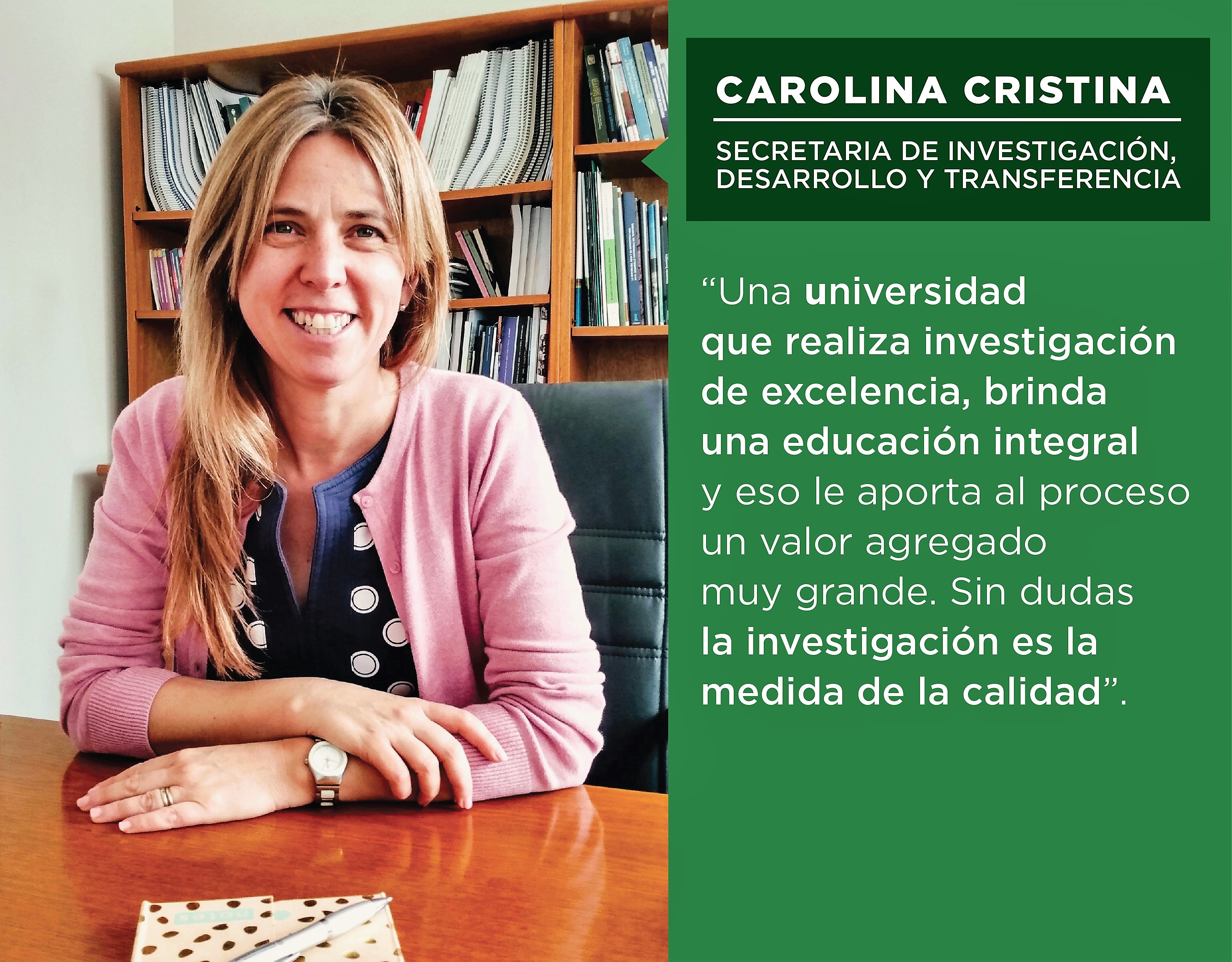

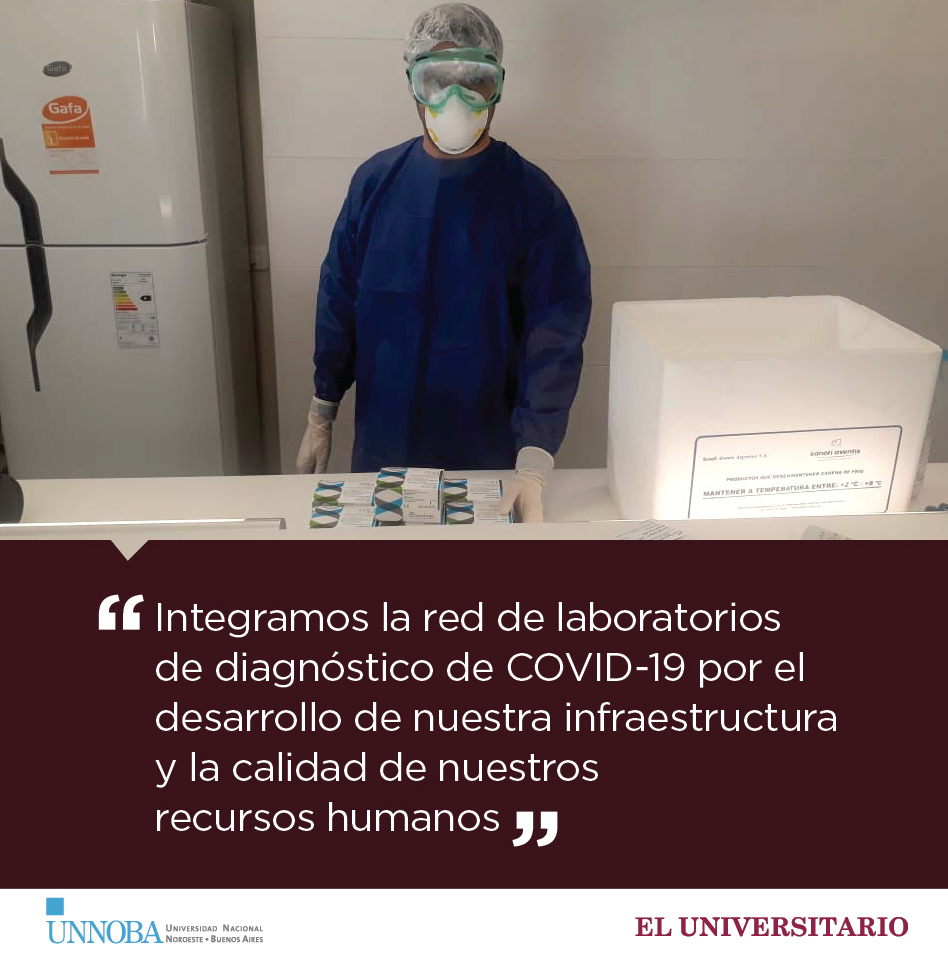

La UNNOBA integra la Red de Laboratorios de Diagnóstico de COVID-19 en la Provincia de Buenos Aires. El Centro de Investigaciones Básicas y Aplicadas (CIBA) realiza las pruebas en su laboratorio a partir de los hisopados, en una tarea articulada con el Hospital “Abraham Piñeyro” de Junín y la Región Sanitaria III. En tanto, el Centro de Bioinvestigaciones (CeBio) en Pergamino presta colaboración al Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas “Doctor Julio Maiztegui” en la misma tarea. Respecto de esta función asignada en la contingencia, la secretaria de Investigación, Desarrollo y Transferencia de la UNNOBA, Carolina Cristina, expresó: “La posibilidad de integrarnos a la red de laboratorios para el diagnóstico de la COVID-19 fue una respuesta muy contundente de la Universidad en la emergencia sanitaria y nuestros centros de investigación pudieron hacerlo muy eficientemente”.

“Esto planteó muchos desafíos, tanto en el armado de los equipos como en el trabajo con instituciones de salud de la región”, señaló.

A la par de ello, distintos grupos de investigación de la Universidad trabajaron muy fuertemente presentándose a las convocatorias que se lanzaron desde el Gobierno para llevar adelante proyectos de investigación sobre coronavirus, un aspecto que consideró “clave” porque “se requiere de la búsqueda de resultados de rápida aplicación en la pandemia”.

La secretaria de Investigación, Desarrollo y Transferencia precisó que fueron varios los proyectos presentados y dos de ellos quedaron seleccionados en el marco de la Convocatoria COVID Federal. “Una de las iniciativas contempla el estudio del efecto a nivel social de la pandemia y la otra es sobre test serológicos que determinan la respuesta de los individuos que estuvieron expuestos al virus”, especificó. También se presentaron proyectos de aplicación en el campo del diseño y el desarrollo de software.

“Lo que quedó en evidencia es que contamos con una masa de investigadores muy dispuestos a ir encontrando soluciones a problemas específicos que genera esta pandemia”, resaltó. En ese sentido, valoró el trabajo realizado por el área de Vinculación Tecnológica de la Secretaría en el acompañamiento brindado a los investigadores para la presentación de sus proyectos en convocatorias extraordinarias.

“La emergencia ha volcado la mirada de los investigadores hacia otros temas que no son los específicos de su campo de trabajo”, recalcó. Y abundó: “Los investigadores han puesto lo mejor de sí y esto va a quedar como un legado en la sociedad en relación a las necesidades que pudo cubrir la universidad pública y el apoyo que supo brindar en una situación tan inusual”.

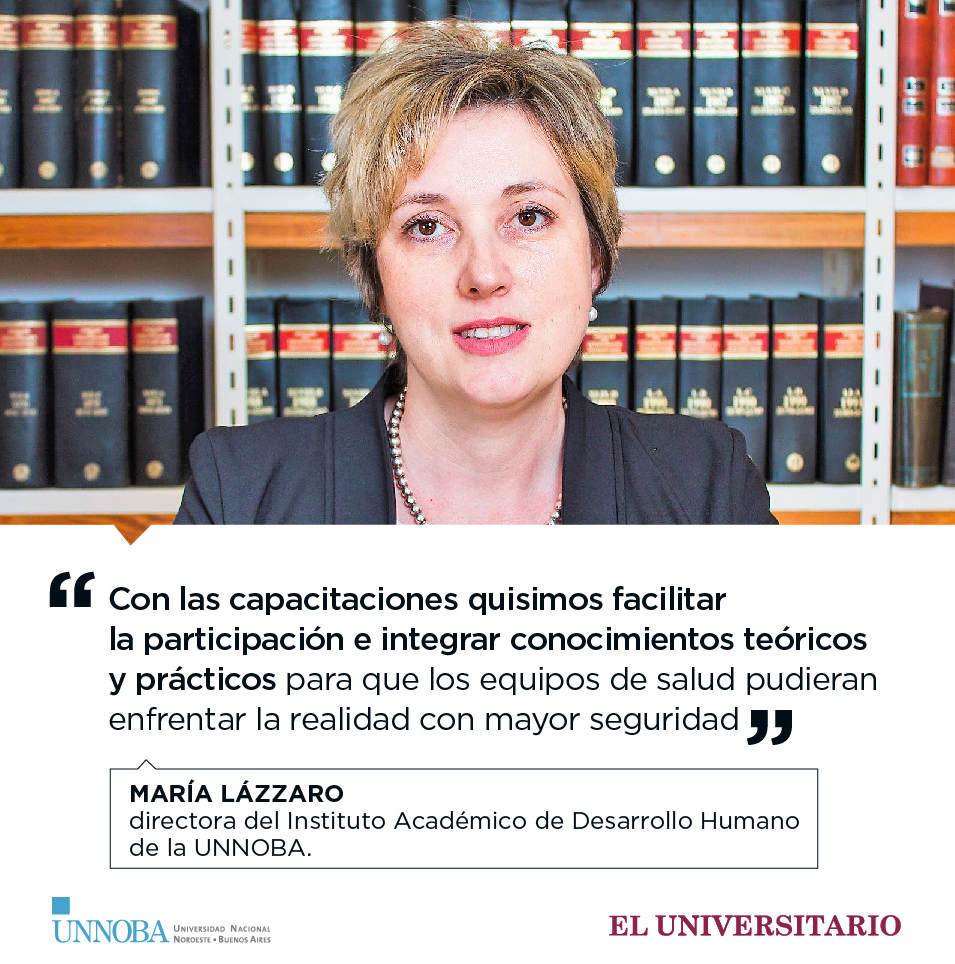

Capacitar a quienes cuidan

En el abanico de las múltiples respuestas brindadas por la UNNOBA en la pandemia, aparece la capacitación a profesionales de la salud de distintas localidades de la región, una tarea coordinada por el Instituto Académico de Desarrollo Humano. Fruto de esta experiencia, se abrieron las puertas del Laboratorio de Experiencias Clínicas Simuladas de Enfermería y se pusieron a disposición docentes de las carreras de Enfermería de la UNNOBA para entrenar a personal que trabaja en la primera línea de atención de pacientes, en procura de reforzar sus conocimientos.

María Lázzaro, directora del Instituto Académico de Desarrollo Humano, comentó que las actividades de educación permanente y capacitación en servicio estuvieron dirigidas a médicos y enfermeros. “Con este entrenamiento quisimos facilitar la participación activa e integrar conocimientos teóricos y prácticos para que pudieran enfrentar la realidad con mayor seguridad en cuanto al uso correcto, colocación y retiro de equipos de protección personal y al manejo eficaz de vía área de pacientes con diagnóstico o sospecha de infección por coronavirus”, describió, valorando los beneficios de la metodología implementada. “La simulación clínica se ha convertido en una pieza clave a la hora de pensar programas de formación porque ofrece la oportunidad de adquirir conocimientos en un ambiente de aprendizaje positivo, de alto realismo, sin correr el riesgo de resultados negativos”.

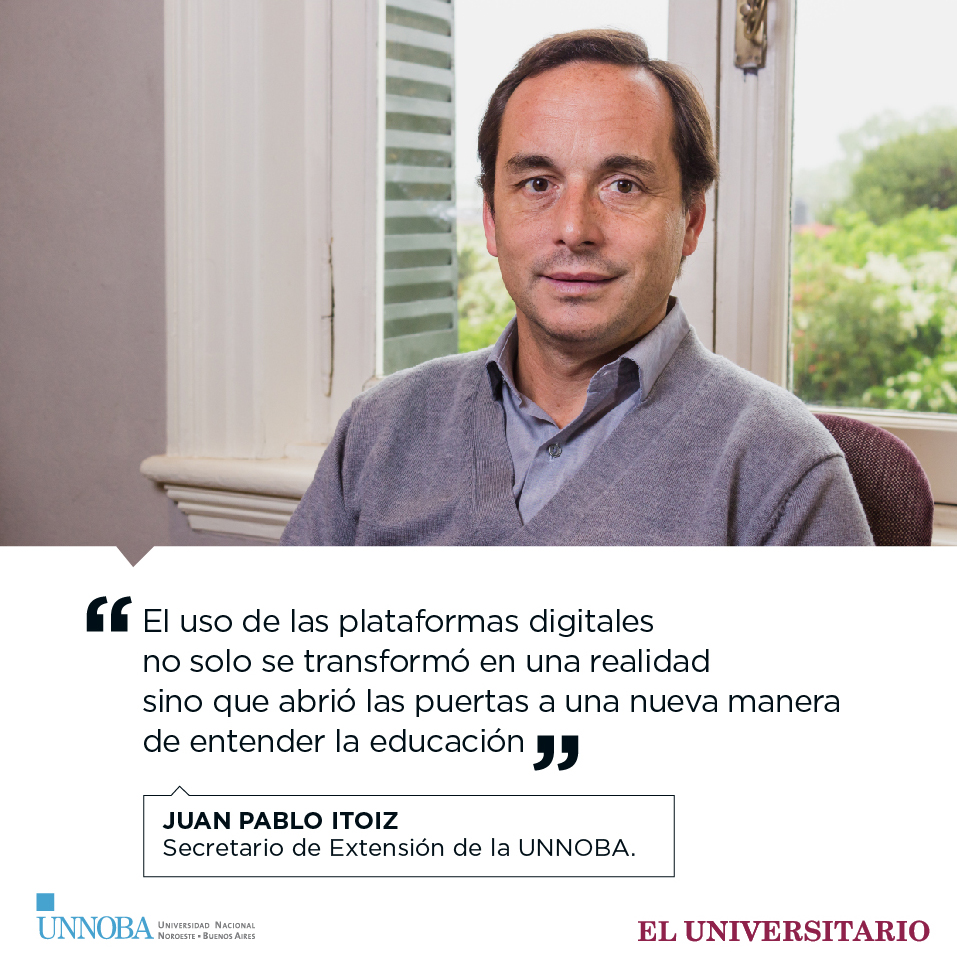

Estar cerca en la virtualidad

Una de las dimensiones de la actividad universitaria más tangibles para la comunidad son los cursos y talleres que se promueven desde el área de Extensión. Juan Pablo Itoiz, secretario de Extensión de la UNNOBA, explicó: “Planteada la emergencia sanitaria pusimos en marcha una nueva modalidad de trabajo y la adaptación fue paulatina, progresiva y con muy buenos resultados”.

El primer objetivo fue desarrollar el programa de adultos mayores para ofrecer una oferta de cursos a través de la plataforma virtual de la Universidad y así acompañar a uno de los sectores de la población más vulnerables en la pandemia. “Hoy tenemos más de mil adultos mayores inscriptos que semanalmente toman clases en quince propuestas temáticas”, precisó el funcionario.

En una segunda instancia se lanzaron los cursos de idioma, capacitación y cultura general dirigidos a personas de todas las edades. La recepción, en este caso, también fue muy buena. “La virtualidad abrió las posibilidades de participación. La propuesta es universal y hemos tenido inscriptos de distintos lugares, como Comodoro Rivadavia, Gualeguaychú y La Plata”, comentó, confirmando la apertura de una nueva instancia de inscripción.

En paralelo, el área de Extensión trabaja para “tener lista la actividad presencial con los protocolos correspondientes” y se están buscando alternativas para que los proyectos de Extensión aprobados, y que requieren de la presencia de estudiantes y docentes en el territorio, puedan comenzar a ejecutarse.

Itoiz consideró que muchas de las alternativas ideadas en tiempos de pandemia llegaron para quedarse. “El uso de las plataformas digitales no solo se transformó en una realidad sino que abrió las puertas a una nueva manera de entender la educación”.

“Desde ya que nada reemplaza el vínculo directo entre el docente y el estudiante, pero el uso de la tecnología puede enriquecer el proceso”, enfatizó.

Una institución abierta

En cualquier plano de la actividad universitaria, varias de las iniciativas implementadas requirieron del recurso tecnológico para llevarse adelante. En este punto, los funcionarios coincidieron en destacar el papel del área de Educación Digital y la Secretaría Tics que “no solo facilitaron el acceso sino que anticiparon demandas de formación y normativas en un proceso valioso”.

Con una mirada integral de la institución marcaron que la situación planteada en torno al coronavirus expresó claramente el valor de la universidad pública. “En esta emergencia, la UNNOBA demostró el valor de la investigación, del acompañamiento a los adultos mayores, de los servicios que puede brindar a terceros sin soslayar sus funciones centrales, y sin traicionar el proyecto educativo de jóvenes que decidieron estudiar en la universidad pública”, opinó Pilar Traverso.

En el mismo sentido, Carolina Cristina planteó que las respuestas brindadas por la UNNOBA quedarán como la muestra de las necesidades que pudo cubrir la universidad pública, gracias a su principal capital que es su infraestructura y recursos humanos puestos al servicio de la sociedad”.

Con el desafío de capitalizar las fortalezas construidas en este tiempo, Adriana Andrés consideró que “esta situación nos mostró una nueva forma de hacer docencia y fortaleció el vínculo de la Universidad con la comunidad, lo que claramente habla de una sensibilidad y un compromiso que va más allá de la emergencia”.

De igual modo, Juan Pablo Itoiz enfatizó: “La frase que dice que la UNNOBA es una universidad de puertas abiertas ha quedado demostrada en estos meses de manera muy concreta, en la virtualidad que nos impuso la cuarentena, pero también a partir de la disposición a buscar soluciones a problemas que surgieron en esta situación tan excepcional”.

Todos acordaron que, una vez más, ante el conjunto de la sociedad, la UNNOBA demostró su vocación de ser una institución abierta, comprometida con su territorio.

Diseño: Laura Caturla

Por Lorena Berro

“La incertidumbre que siempre definimos como una característica de la posmodernidad, los escenarios cambiantes que obligan a la adaptación como condición básica para lograr mejor eficacia social y política, se han expresado como nunca antes en esta pandemia. De algún modo esta situación excepcional es un laboratorio impresionante y, en la medida en que cada uno pueda apropiarse de esta experiencia, nos vamos a encontrar todos en mejores condiciones para enfrentar el futuro”. Así reflexiona el rector Guillermo Tamarit sobre la pandemia, cuando la entrevista lo convoca a evaluar las respuestas brindadas por la Universidad en la emergencia sanitaria.

Lo que expresa el rector de la UNNOBA se entrelaza con conceptos que forman parte del núcleo medular de la Universidad y que han hallado correlato en la realidad de manera tangible. Como ha ocurrido en otras esferas de la vida social, la irrupción de la COVID-19 interpeló a la propia Universidad en su capacidad para ensayar soluciones que puedan facilitar al conjunto de la sociedad el tránsito por una experiencia compleja.

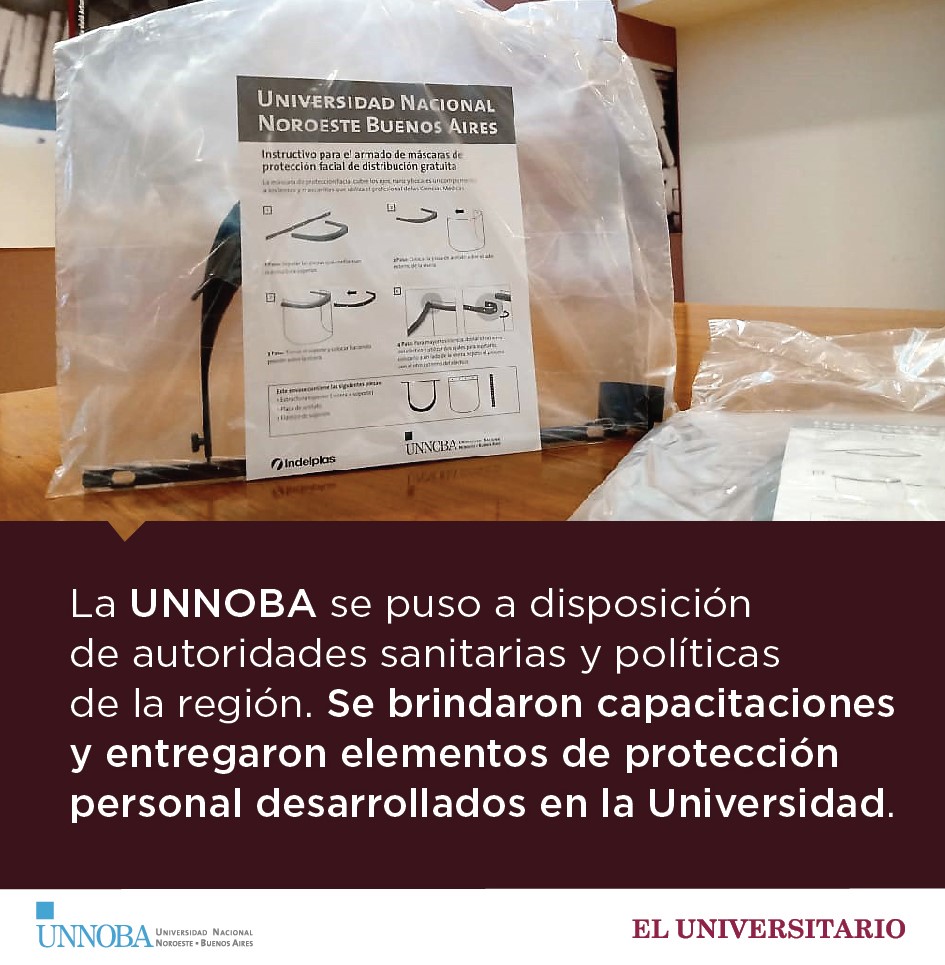

Tamarit diferenció dos planos de respuesta de la institución en la crisis: “Por un lado, nos pusimos a disposición de las autoridades sanitarias y políticas de la región para colaborar con lo urgente. Así fue como ofrecimos laboratorios, espacios físicos, recursos humanos y capacitación. Todas estas iniciativas son producto de haber podido poner en valor todos los instrumentos que tiene la Universidad. Y por otro lado, tuvimos que resolver la emergencia académica para dar continuidad a las actividades transformando nuestro modelo de presencial a virtual, dando lugar a una experiencia que destacan estudiantes y docentes”.

--Poder brindar estas respuestas, ¿significó una inversión adicional desde el punto de vista presupuestario?

--Estas acciones no hubieran sido posibles sin tener una infraestructura y recursos humanos de calidad. Lo que nos exigió la emergencia fue redireccionar la inversión presupuestaria. Por ejemplo, recursos que iban a ser destinados a becas de transporte se volcaron a becas de conectividad para el acceso a la educación virtual por parte de muchos estudiantes. También volcamos recursos al funcionamiento de los laboratorios y a la infraestructura que pusimos a disposición de las autoridades sanitarias para la eventual atención de pacientes. En materia de formación de recursos humanos, nuestras acciones se orientaron hacia lo urgente como fue el entrenamiento del personal de salud de la región. También invertimos fondos de la Fundación de la Universidad para la producción de máscaras faciales, tapabocas y envases para el traslado seguro de las muestras que se procesan para el diagnóstico de la COVID-19.

--¿Algunas de las cuestiones que llegaron con la emergencia marcarán el camino de los próximos tiempos?

--Considero que el aprendizaje que adquirieron tanto docentes como estudiantes para el manejo de las plataformas virtuales llegó para convertirse en un elemento sustancial del proceso educativo. Si bien lo presencial va a volver a tener preeminencia, las posibilidades tecnológicas van a acompañar la actividad universitaria.

--¿La dimensión que tiene la UNNOBA ha sido un sello distintivo en la posibilidad de brindar respuestas?

--Ideamos respuestas para poder avanzar en todos los niveles de acción que nos planteó la crisis. Integramos la Red de Laboratorios de Diagnóstico, por el desarrollo de nuestra infraestructura y por la calidad de nuestros recursos humanos. Lo mismo ocurre en términos de la oferta académica. Somos de las pocas universidades que ha mantenido su calendario académico. Estamos entre las instituciones que han podido resolver la coyuntura de la mejor manera.

--En un escenario bastante incierto desde lo sanitario, ¿la idea es sostener las estrategias implementadas por la UNNOBA hasta el fin de la pandemia?

--El panorama es muy cambiante, seguramente habrá avances y retrocesos y en esta dinámica estamos previendo las actividades del segundo semestre para tener a mano respuestas en cualquiera de los escenarios que nos plantee la cuestión sanitaria. Si las ciudades de la región de influencia de la UNNOBA avanzan y permanecen en fase 5, podremos implementar estrictos protocolos para el desarrollo de actividades presenciales. Pero lo que seguro va a funcionar es la virtualidad y para ello hemos trabajado en el diseño de un modelo híbrido.

Los valores de la universidad

El rector de la UNNOBA observa cómo la situación planteada mostró la vocación solidaria de la Universidad. En este punto, se detiene en el compromiso demostrado por el conjunto de la comunidad universitaria para adaptarse a una situación extraordinaria y resalta la enseñanza que han dejado los propios estudiantes: “La emergencia señaló muy claramente su voluntad de participación. Quienes provenían de carreras del campo de la salud, enseguida se postularon en las distintas convocatorias de voluntariado que requerían de perfiles específicos; y otros, a través de los Centros de Estudiantes, se organizaron en diversas tareas para estar a disposición de la comunidad”.

Con una mirada retrospectiva sobre la tarea desplegada hasta el momento y sabiendo que la pandemia aún no ha quedado atrás, Guillermo Tamarit entiende que hay valores de la universidad pública que se han expresado en la emergencia. Resalta la capacidad de adaptación y la solidaridad como atributos que la UNNOBA tiene internalizados en su concepción: “La Universidad forma parte de su sociedad, le debe todo a su sociedad y tuvo la oportunidad en esta crisis de presentarse como un instrumento valioso”.

Diseño: Laura Caturla

julio de 2020

Plasma inmune: el tratamiento que mira el mundo

Por Lorena Berro

En las décadas del 50 y 60 las epidemias de Fiebre Hemorrágica Argentina se cobraban una innumerable cantidad de vidas hasta que la ciencia hizo su aporte y consiguió hallar un tratamiento efectivo: el plasma inmune de convaleciente, que aplicado en etapas tempranas de la enfermedad, logró reducir significativamente la letalidad. El hacedor de este hallazgo fue el doctor Julio Maiztegui quien, acompañado por un grupo de profesionales, trabajó sin descanso en la contención de una situación sanitaria que desvelaba por las trágicas consecuencias del “Mal de los Rastrojos”, una enfermedad viral aguda grave producida por el Virus Junín y transmitida por el ratón de la especie Calomys musculinus.

En plena pandemia de Coronavirus, los ojos del mundo se detienen en esa estrategia científica y el plasma inmune de convaleciente aparece como una de las promesas para tratar a pacientes afectados por el COVID-19. Estados Unidos ya anunció que comenzará a aplicarlo y desde el propio Ministerio de Salud de la Nación se señaló que el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas “Doctor Julio Maiztegui” (INEVH), con sede en Pergamino, trabajará en protocolos de investigación específicos.

La doctora Delia Enria es médica, trabajó a la par del doctor Julio Maiztegui y lo sucedió en la dirección del INEVH, cargo que desempeñó hasta 2018 cuando se jubiló. Hoy integra el comité estratégico de asesores en infecciones peligrosas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ella comenzó a trabajar con el doctor Julio Maiztegui cuando el plasma inmune de convaleciente ya se había instaurado como un tratamiento. Desde entonces, en su trayectoria como médica fue testigo y protagonista de cómo de la mano de la ciencia fue posible no solo hallar una terapéutica apropiada sino una vacuna (la Candid I) producida en el Instituto Maiztegui- para prevenir la enfermedad.

“La estrategia de Julio Maiztegui consistió en aplicar ciencia y metodología científica. Que es lo mismo que yo sugiero que se haga frente al COVID-19”.

Hoy, cuando la atención se centra en el trabajo de “Don Julio”, como lo recuerdan quienes lo vieron luchar incansablemente contra la Fiebre Hemorrágica Argentina, su testimonio cobra especial relevancia porque es la voz de una mujer de ciencia que narra en primera persona los pasos que dio Maiztegui para alcanzar este desarrollo, cuya metodología se erige como un modelo y una promesa.

--¿En qué momento de la lucha contra la Fiebre Hemorrágica Argentina comenzó a utilizarse el plasma de convaleciente para tratar a los pacientes?

--Desde que se describió la enfermedad en la década del 50 distintos grupos empezaron a usar lo que se dio en llamar “suero de convaleciente” para tratar a pacientes con Mal de los Rastrojos. Es decir, era plasma de personas que se suponía que habían tenido la enfermedad, porque las técnicas de diagnóstico eran bastante limitadas, y se habían recuperado. Estas transfusiones no se hicieron con una adecuada metodología; probablemente hayan sido eficaces en casos individuales. En ese momento generaron mucha polémica y no lograron modificar la curva general de letalidad, que siguió siendo de alrededor del 30 por ciento.

--¿Cuál fue el desarrollo científico logrado por Julio Maiztegui para bajar ese índice de letalidad?

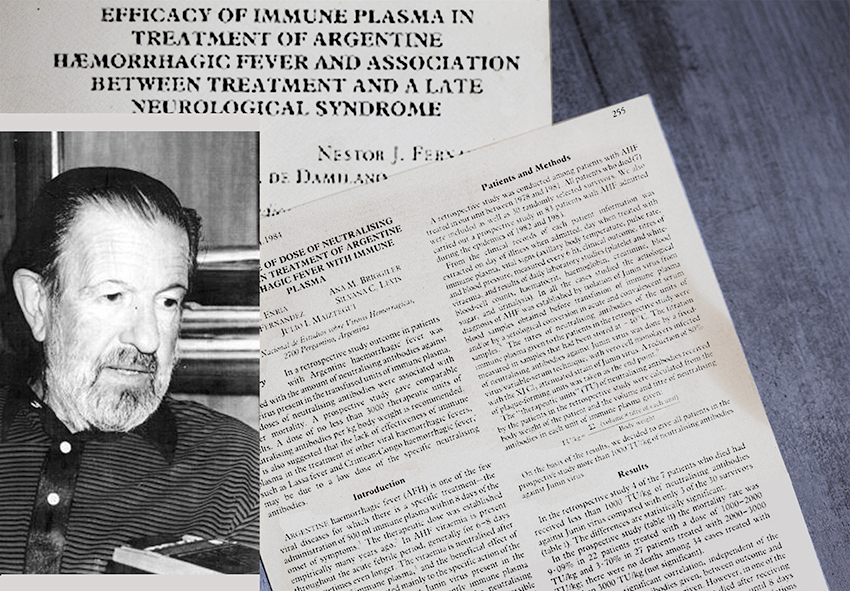

--El trabajo comenzó en 1965 registrando caso por caso, certificando el diagnóstico etiológico y corroborando la existencia de anticuerpos en la convalecencia. El estudio clave para reducir la mortalidad por Fiebre Hemorrágica Argentina se hizo en la década del 70, cuando se comparó la eficacia del plasma inmune, es decir plasma donde se había corroborado existencia de anticuerpos para el Virus Junín mediante una técnica de inmunofluorescencia. Se hizo un ensayo clínico controlado al azar, cuyos resultados se publicaron en 1979. El autor de esta publicación fue Julio Maiztegui y los coautores fueron Néstor Fernández y Alba Damilano. Ese fue el estudio definitivo que terminó con la controversia respecto de si plasma sí o plasma no, e inició una nueva era en el tratamiento. Ya no era usar “plasma de convaleciente”, sino “plasma inmune de convaleciente”. Y esa distinción fue central. A partir de ese momento se supo que el plasma era inmune y controlado por una técnica de reconocimiento de anticuerpos. Esa fue la verdadera estrategia de Julio Maiztegui. De ahí en más el Instituto montó su estrategia para sembrar bancos de plasma controlado y fue así como se bajó la letalidad de la Fiebre Hemorrágica Argentina.

--¿Esa estrategia considera que es replicable a Coronavirus?

--En Coronavirus aún no está claro cómo se va a utilizar, porque todavía no se han desarrollado adecuadas técnicas de detección de anticuerpos o están en etapas preliminares. Probablemente la estrategia pueda ser exitosa, pero estamos frente a una enfermedad nueva y no hay tampoco muchos convalecientes. Nosotros cuando elegíamos a los convalecientes, pretendíamos que ya hubieran superado la enfermedad y se encontraran en buen estado de salud para poder hacer la extracción del plasma. Es un requisito demostrar que el plasma que se extrae está libre de virus y posee una determinada cantidad de anticuerpos. Solo así podría evaluarse su eficacia si se aplicara tempranamente. Pero por ahora en COVID- 19 la mayoría de las terapéuticas se están utilizando en pacientes con etapas avanzadas de la enfermedad. La estrategia de Julio Maiztegui consistió en aplicar ciencia y metodología científica. Que es lo mismo que yo sugiero que se haga frente al COVID-19. Pero no sé si actualmente están dadas las condiciones porque no tenemos suficientes reactivos diagnósticos, ni tanta cantidad de convalecientes con buen estado de salud, y los test de identificación de respuesta inmune están en una etapa inicial y requieren validación.

--¿Esta falta de condiciones está dada por lo novedoso de la enfermedad?

--En cierto modo sí. El nuevo Coronavirus fue descripto recién el 7 de enero de 2020, probar la eficacia del plasma para Fiebre Hemorrágica Argentina demandó alrededor de veinte años. El COVID-19 y el Virus Junín son muy distintos. La realidad es que viendo los ensayos disponibles todavía resta mucho trabajo científico por hacer. Con mucho trabajo podría ser una herramienta útil. Hay que hacer el trabajo que hizo Julio Maiztegui. También desde la biología molecular se podrían ofrecer respuestas. Mientras tanto, se puede ir llevando un registro de pacientes y ver si de ellos se puede obtener plasma, pero demostrando que éste tiene evidencia de adecuada respuesta inmune contra el Coronavirus.

--¿Esta estrategia desarrollada por Julio Maiztegui ha sido explorada para otro tipo de enfermedades?

--Se ha intentado en todas las enfermedades nuevas que no tienen terapéutica específica, pero los resultados no han sido satisfactorios. Hubo algunos intentos en Ébola, en MERS y en SARS, pero como tratamiento indicado y efectivo la única enfermedad que yo conozco que tiene este desarrollo es la Fiebre Hemorrágica Argentina. En otras no ha quedado demostrado.

--¿Considera que es posible hallar un tratamiento efectivo para el nuevo Coronavirus más allá del uso de plasma inmune?

--No lo sabemos aún. Nuestro país ha ingresado en la iniciativa Solidaridad impulsada por la Organización Mundial de la Salud que integran distintos países. Eso va a permitir contar con distintas alternativas de tratamiento y tener resultados científicamente validados. El objetivo final es llegar a tener una o más terapéuticas con eficacia demostrada lo antes posible. Pero para poder abordar esta pandemia, es necesario que los desarrollos se vayan validando científicamente de manera rigurosa.

--¿Considera que es un trabajo que no puede hacerse contra reloj?

--Se pueden apurar algunas etapas. De hecho, las normas regulatorias en este momento están acelerando los tiempos. Lo ideal es que los estudios sean colaborativos, que se incorporen muchos países para tener resultados más rápidamente y para que los hallazgos puedan estar verdaderamente a disposición de la humanidad. Julio Maiztegui marcó un camino.

--¿Cuál es su mirada respecto de cómo el país está abordando la pandemia?

--Considero que el país está en un buen camino, trabajando con su grupo de asesores de excelencia y siguiendo las pautas que se han generado desde la Organización Mundial de la Salud con las cuales he contribuido. Respeto absolutamente las medidas que se están tomando. Esta etapa es difícil, pero lo más complejo está por venir y tiene que ver con el modo en que vamos saliendo de esta emergencia que exigió que las medidas de distanciamiento físico fueran absolutas. Ahora debemos conducirnos hacia modalidades más flexibles, sin que eso impacte en lo sanitario y le permita al sistema de salud brindar respuestas. Es un enorme desafío que debemos asumir como sociedad.

Una historia de ciencia

En el contexto actual, el relato de la doctora Delia Enria tiene la particularidad de poner “la ciencia en perspectiva”. Su palabra tiene la precisión del lenguaje científico, pero también la sensibilidad de quien estuvo en la primera línea de la atención de pacientes en las épocas en que muchas personas se morían de “Mal de los Rastrojos”. Muchos de los desarrollos alcanzados en el control de la Fiebre Hemorrágica Argentina la tuvieron como parte esencial.

--¿En qué instancia estaba la estrategia desarrollada por Julio Maiztegui cuando usted comenzó a trabajar en el Instituto y cómo recuerda esos comienzos?

--Cuando entré al Instituto en el año 1979 ya se usaba de rutina el plasma inmune en etapas tempranas de la enfermedad. Mi primera investigación fue precisamente establecer las dosis de anticuerpos que resultaban apropiadas para tratar a los pacientes. Ese fue "mi primer hijo". Eran épocas muy complicadas, de grandes epidemias. Me apasionó la tarea porque soy médica de alma. Los pacientes se atendían en el Instituto y trabajábamos a destajo en la asistencia.

--¿Los pacientes se atendían en el Instituto Maiztegui?

--En aquel momento el hecho de que la enfermedad estuviera circunscripta a una región permitía que los pacientes se atendieran en su gran mayoría en el Instituto. Esa centralización permitió usar plasma inmune y nada más. Era excepcional que se les diera un antibiótico. En las circunstancias actuales de atención esto es impensable. La nuestra fue una estrategia aplicada hace 40 años. Trabajábamos en un pabellón de circulación restringida y los pacientes estaban en cuarentena, algo parecido a lo que ahora sucede con los pacientes afectados por el Coronavirus.

Un aprendizaje para la humanidad

En su relato rescata el aprendizaje de aquel tiempo. Ese que le permitió tomar el legado de Julio Maiztegui para seguir sus pasos. “La tarea que desplegó Julio Maiztegui es digna de imitar. Es un clásico de la ciencia. La Fiebre Hemorrágica Argentina es la única fiebre hemorrágica viral en el mundo que se ha controlado, después del tratamiento tuvimos la vacuna. Eso no sucede muchas veces en la vida”, señala.

Y sobre el final agrega: “Creo que si sigo haciendo mi aporte a la ciencia en esta etapa de mi vida, es precisamente porque el trabajo de Julio Maiztegui ha sido ejemplar y sirve a la humanidad”.

“Mi consejo es que siempre se apele a metodología científica. Eso lo aprendí de Julio Maiztegui”, concluye, rememorando cómo quedaron a atrás las épocas de las grandes epidemias gracias a un trabajo que se sostuvo en la rigurosidad de la ciencia.

Una estrategia vigente

En el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas "Doctor Julio Maiztegui" (INEVH), dependiente de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) funciona el Banco de Plasma y algunas ciudades de las provincias del área endémica han conformado sus propios bancos o cuentan con centros de stock. El uso de plasma inmune de convaleciente, que consiguió bajar al 1% la letalidad por Fiebre Hemorrágica Argentina, junto a la vacuna Candid I, forma parte de la estrategia sanitaria propuesta por el Programa Nacional de Prevención y Control que lidera el INEVH.

El banco se nutre de la acción solidaria de pacientes que tuvieron la enfermedad y recuperados, donan este insumo vital que, sometido a técnicas de identificación de anticuerpos, se dosifica y aplica para el tratamiento de pacientes en etapas tempranas del curso de la enfermedad.

Una referente

La doctora Delia Enria, exdirectora del Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas "Doctor Julio Maiztegui", fue co-directora de la Maestría en Prevención y Control de las Zoonosis de la UNNOBA, cuyo director fue el doctor Alfredo Seijo. Es referente de consulta para la comunidad científica internacional por su experiencia y trayectoria en el estudio y manejo de enfermedades complejas.

Diseño: Laura Caturla

Salud mental y coronavirus

Por Lorena Berro

La irrupción del coronavirus y su propagación en distintos países puso al mundo entre paréntesis. Obligó a la gente a detenerse y a las comunidades les planteó el desafío de acatar la recomendación de cumplir con las pautas de distanciamiento social que, de acuerdo a la opinión de los sanitaristas, parece ser una de las herramientas más efectivas para minimizar la circulación del virus y “aplanar la curva”de contagio, posibilitando a los sistemas de salud brindar respuestas apropiadas.

Esto condiciona la vida de los pueblos y ciudades, pero también limita al extremo la vida cotidiana de las personas que queda confinada al universo íntimo del “hogar”. La consigna #QuedateEnCasa se instaló como imperativo y mientras los mensajes que circulan a través de los medios de comunicación hacen foco en la sucesión de casos, solo tangencialmente señalan cómo cuidar el bienestar psíquico y emocional en el tránsito por la cuarentena.

En este contexto, cobra vital importancia detenerse a reflexionar sobre cómo se afectan las emociones y ensayar estrategias para poder gestionarlas minimizando las consecuencias que surgen del abandono casi absoluto de las rutinas, tanto en lo individual como en lo colectivo.

A juicio de los especialistas para afrontar de manera saludable esta pandemia quizás haya que apelar a los recursos internos disponibles en cada persona y construir un presente sostenido en pilares afectivos sólidos, aun cuando el riesgo de enfermar imponga la tarea de configurar las relaciones interpersonales con otros códigos.

La dimensión social del aislamiento

La licenciada en Psicología Graciela Giménez, secretaria Académica del Instituto Académico de Desarrollo Humano de la UNNOBA, reflexionó sobre el aspecto psicosocial de la pandemia: “Las medidas tomadas por el Estado argentino en el plan de respuesta al COVD-19 impactan notablemente en las rutinas diarias de toda la sociedad, cualquiera sea su estatus, rol, función o condición socioeconómica”.

En esta línea, advirtió que “el aislamiento social y la práctica del distanciamiento generan una cantidad de reacciones y conductas que favorecen el malestar”.

“En este escenario la salud mental aparece como preocupación porque los cambios que produce el impacto de una pandemia y las conductas impuestas por instituciones de gobierno en la sociedad, generan distintos niveles de estrés. Esto afecta el mundo de las relaciones vinculares y la toma de decisiones”, plantea la docente.

Así, Giménez advirtió que desde el punto de vista social son momentos en los que tienen lugar acciones no reflexivas, debido a la nueva situación de emergencia. “El límite entre el equilibrio y el caos social es más débil debido a la falta de socialización como fenómeno vehiculizador de las tensiones sociales”, agregó.

En este punto, mencionó que "el aislamiento sostenido en el tiempo puede provocar situaciones de mala salud social” que se traducen individualmente en trastornos como depresión, agorafobia, baja estima, todo lo cual se potencia en el comportamiento de cada persona frente a la carencia de habilidades sociales necesarias para afrontar la contingencia.

En relación a esto señaló la necesidad de “evitar el aislamiento emocional” y para ello apeló a “acciones cotidianas que no solo organizan, sino que generan equilibrio como sujetos sociales en la interacción con otros”.

“Perder las rutinas y la interacción social nos generan un malestar que puede manifestarse como aburrimiento, irritación, miedo y desencadenar incluso síntomas o episodios de trastornos de ansiedad”, planteó.

La secretaria Académica del Instituto de Desarrollo Humano de la UNNOBA acercó una reflexión de Claudia Borensztein, presidenta de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA), para recordar que “la mente, el aparato psíquico y el mundo interno de las personas reaccionan a la llegada de esta pandemia con mucha angustia porque se trata objetivamente de una situación preocupante frente a la cual se reacciona con miedo y preocupación, y anormalmente con pánico”.

En esa línea, la docente abundó: “El estar ansiosos, preocupados o angustiados es completamente racional dado que desconocemos cómo se desarrollará la pandemia que constituye una amenaza. No obstante, es recomendable trabajar en la reflexión que nos permita atravesar estos tiempos con lógica inquietud, no con ansiedad”.

En el plano de la acción, resaltó la importancia que tienen las interacciones sociales, muchas de las cuales hoy pueden sostenerse mediadas por los dispositivos tecnológicos disponibles y para ello enfatizó sobre el valor de “establecer y cuidar vínculos armoniosos y solidarios”.

“Si la tecnología tiene que ser el único medio de comunicación en tiempos de aislamiento y distanciamiento social, incorporarla a nuestras vidas como un recurso de bienestar social es saludable y vital”, concluyó.

La capacidad de resiliencia

La licenciada en Enfermería y magíster en Salud Mental, Cristina Curia, se refirió a la importancia del cuidado de la salud mental en esta contingencia y centró su reflexión en la dimensión humana apelando a la “capacidad de resiliencia de las personas”, entendida como aquella habilidad de salir fortalecidos de una situación perjudicial.

“En el devenir histórico, la humanidad se ha enfrentado a distintas catástrofes y el mundo sobrevivió y desarrolló estrategias sociales e individuales para resolver la adversidad”, recordó.

Curia, docente en las materias "Salud Mental" y "Filosofía en Enfermería" en la UNNOBA remarcó que para fortalecer las cualidades que todos tienen y hacerlas visibles en momentos adversos hay una serie de estrategias que pueden instrumentarse a modo individual para afianzar lazos sociales, aún en contextos de aislamiento, y establecer sociales que permitan sobrellevar esta situación excepcional y disruptiva.

Con esta impronta, apuntó una serie de recomendaciones para abordar con inteligencia emocional las situaciones que pueden generarse en el universo íntimo de las personas y poder sobrellevar de mejor manera este tiempo de aislamiento y distanciamiento social.

“Es importante mantener la comunicación con las personas significativas de nuestro entorno con los medios que tengamos a nuestro alcance. También armar una rutina, ya que la estructura ordenadora de la misma funciona como contención”, señaló la docente de Enfermería.

En otro orden, Curia recomendó elegir alimentos que fortalezcan la inmunidad, privilegiar el consumo de frutas y verduras, beber abundante cantidad de líquidos, preferentemente agua o infusiones naturales.

También resaltó la importancia de la actividad física y recomendó establecer una rutina de ejercicios que sirva “no solo para descargar energía sino para aumentar hormonas que favorecen la relajación y el pensamiento positivo”.

“En tiempos de aislamiento social es conveniente elegir breves momentos para informarse a través de fuentes oficiales, y dedicar tiempo en lo cotidiano a crear situaciones que convoquen el sentido del humor, recordando que la risa aumenta nuestra inmunidad”, añadió.

Asimismo, resaltó el valor de la respiración e instó a la adopción de técnicas que favorezcan la relajación cada vez que un pensamiento negativo interfiera con el bienestar, logrando enfocar la atención en las fortalezas que cada persona tiene para sortear esta crisis.

Por último, instó a tomar este tiempo como la posibilidad para “ayudar a otras personas en la medida de lo posible, realizando un llamado telefónico, verificando si tiene lo necesario para realizar su aislamiento” y puso el acento en el cuidado de los adultos mayores y personas más vulnerables. “Siempre aumenta la autoestima y fortalece el poder ayudar a otros”, resaltó.

Además, acercó una conocida frase de Viktor Frankl, psiquiatra creador de la logoterapia, que señala: “Si no está en tus manos cambiar una situación que produce dolor, siempre se puede escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento”.

“Nuestra tarea hoy está orientada a eso”, concluyó, instando a poner en juego los recursos internos de cada persona para transitar este tiempo y construir el bienestar.

Coronavirus: pedagogía del cuidado

Por Lorena Berro

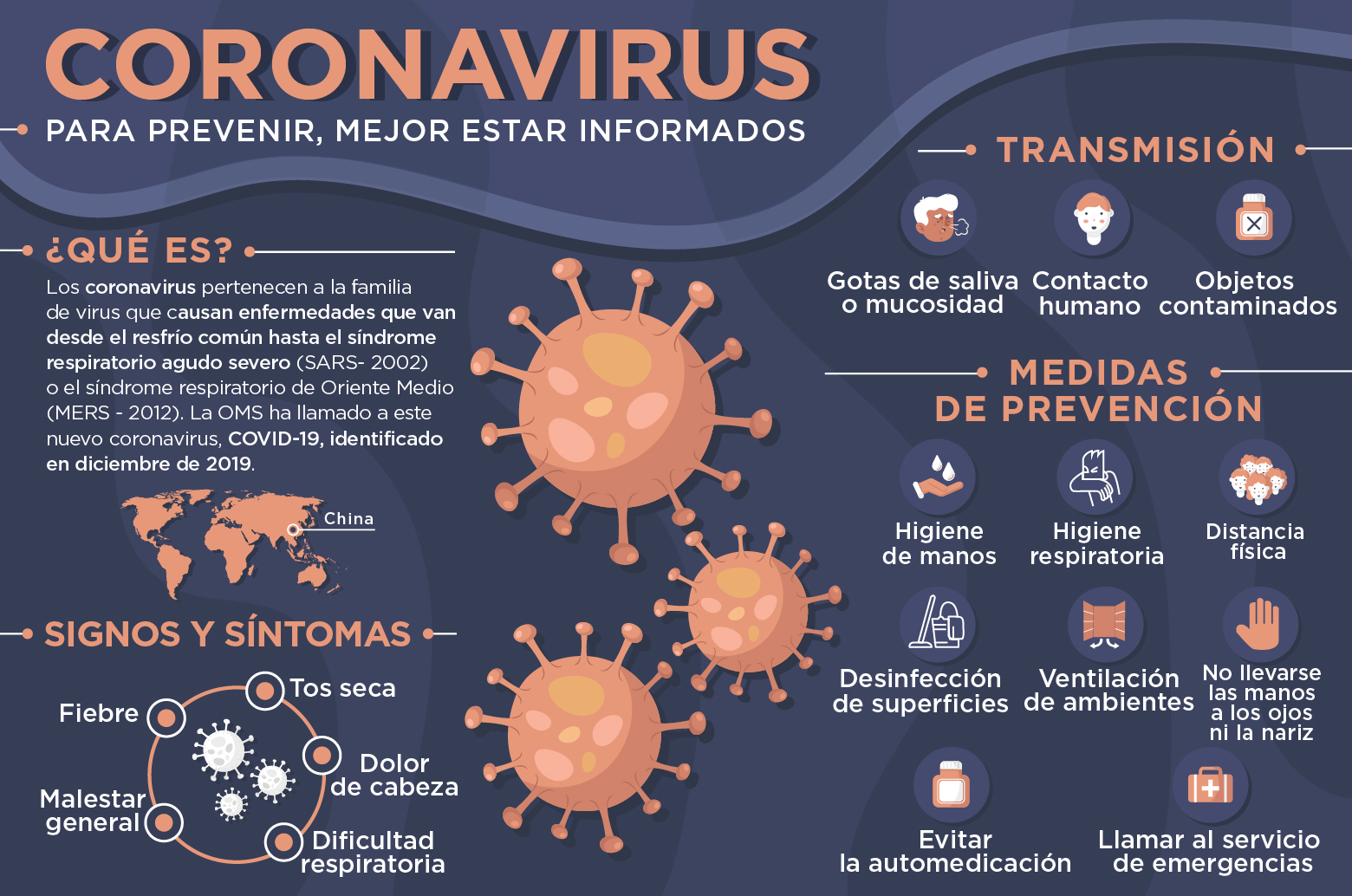

La descripción que hace la ciencia del Coronavirus refiere a una familia de virus que se conocen desde hace años. Sin embargo, la irrupción del COVID-19 en China, donde se registró el brote que motivó el alerta por su virulencia, su extensión por distintos países y sus consecuencias todavía impredecibles causó una conmoción a escala planetaria poniendo en vilo a los sistemas sanitarios del mundo.

Lo que se sabe hasta el momento es que los adultos mayores son los más vulnerables y que las personas que tienen enfermedades preexistentes o sus sistemas inmunológicos deprimidos conforman los grupos de riesgo; pero que cualquier persona puede contraer la enfermedad y transmitirla. Aunque la letalidad es menor a la de otras patologías, su capacidad de propagarse genera preocupación, con implicancias económicas y sociales que superan lo sanitario. Desde el punto de vista epidemiológico, hay países con circulación sostenida; otros donde se reportan solo casos importados asociados a un nexo epidemiológico y algunas geografías donde aún no han aparecido casos.

Hace unos días la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia y obligó a los países del mundo a instrumentar medidas y adecuaciones en sus propios sistemas de atención para minimizar el impacto de la enfermedad y reducir al máximo posible el número de contagios.

En este contexto, cobró especial relevancia la importancia de la educación social en la adopción de hábitos individuales y colectivos para contener la pandemia y evitar males aún mayores.

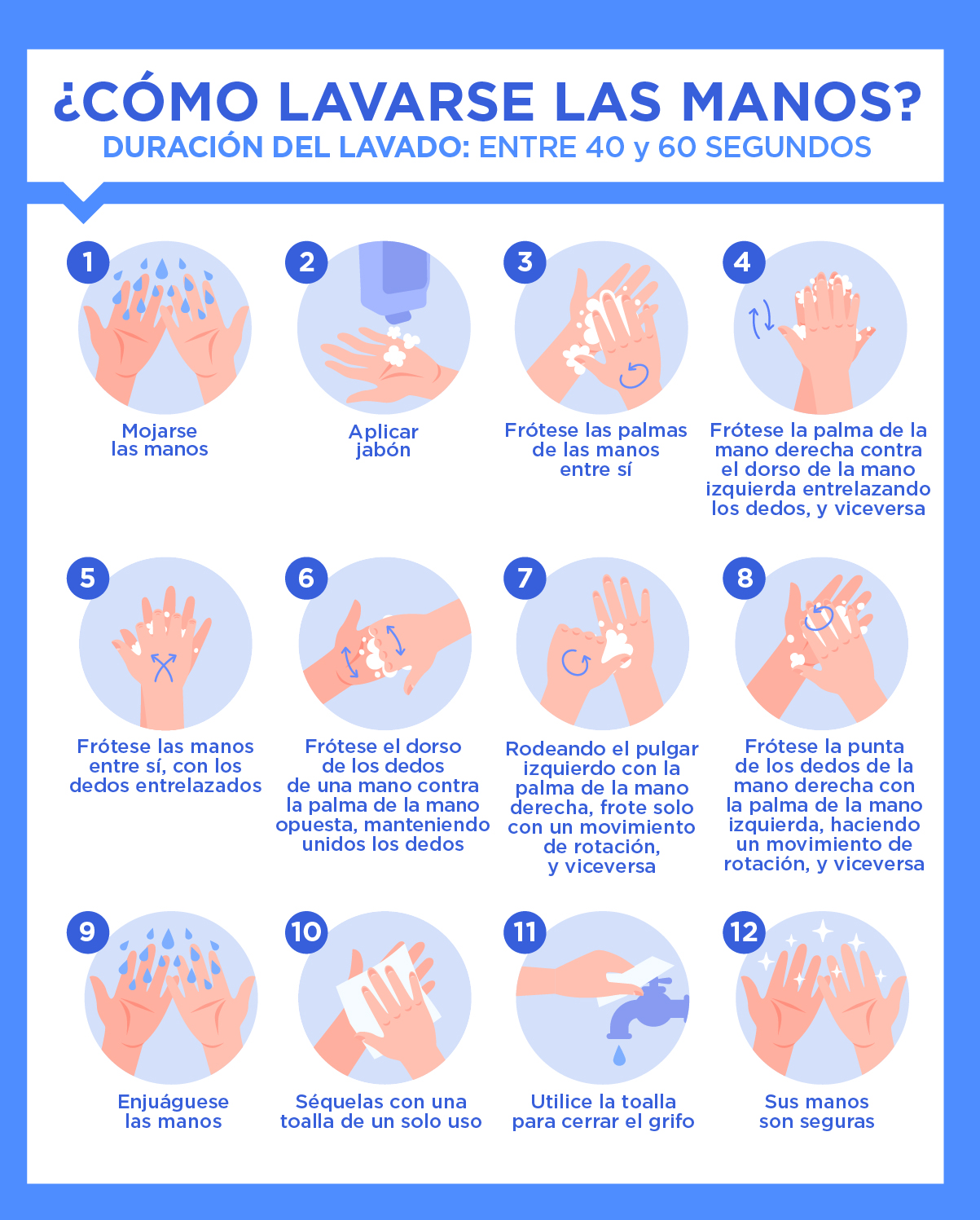

Como si hubiera sido un concepto desaprendido, lavarse las manos volvió a marcar la diferencia entre salud y enfermedad y los principales especialistas coinciden en el rol vital de determinadas acciones cotidianas como mecanismo de prevención de ésta y otras patologías. A la par de ello, la distancia física interpersonal se puso en el primer plano de la tarea colectiva.

Una cuestión de educación

Haciendo valer el principio de responsabilidad que le cabe como institución pública, la UNNOBA puso en funcionamiento rigurosos protocolos de prevención e instrumentó una serie de medidas, en coincidencia con los lineamientos que a nivel nacional se han brindado para afrontar la contingencia.

En este marco, desde el Instituto Académico de Desarrollo Humano se brindaron charlas dirigidas a la comunidad universitaria. En esos encuentros se recordaron conceptos y se actualizó información sobre un contexto epidemiológico que cambia minuto a minuto exigiendo por parte de todos el mayor compromiso cívico para “poder cuidarnos y cuidar a otros”.

Estas charlas estuvieron a cargo del médico especialista en Epidemiología Facundo Fernández Moll; la médica Adriana Torriggino; y la licenciada en Enfermería y especialista en Control de Infecciones, Antonela Culaciati, docentes de la carrera de Enfermería de la Universidad. Acompañados por María Mónica Lázzaro, directora del Instituto Académico de Desarrollo Humano, remarcaron que en su protocolo de manejo institucional, la UNNOBA logró reunir una serie de acciones que resultan vitales no solo para la prevención del Coronavirus sino de otras patologías respiratorias.

Además de la suspensión de las actividades presenciales, se tomaron previsiones para asegurar las condiciones óptimas del medio ambiente laboral y realizar controles de salud e identificación de factores de riesgo para desarrollar Coronavirus entre el personal universitario.

Costumbres que cambiar

El doctor Facundo Fernández Moll, quien además es referente de Epidemiología de la Región Sanitaria III, abogó por la adopción de “hábitos sencillos, efectivos y de bajo costo” capaces de “perdurar en el tiempo”.

Así se refirió a conceptos que, si bien son conocidos, no terminan de internalizarse, como el lavado frecuente de manos con la técnica adecuada; la correcta higiene respiratoria; y la desinfección y ventilación de los ambientes, además de la distancia física con otras personas, en tanto medidas de prevención.

“Institucionalmente hemos tomado la decisión de activar todos los dispositivos para que la gente reconozca cuáles son las medidas preventivas. Se trata de recomendaciones que están estandarizadas y sirven no solamente a la comunidad universitaria, sino a la sociedad en general”, sostuvo el docente.

En este punto, coincidió con la directora del Instituto Académico de Desarrollo Humano en señalar que “las precauciones y el acatamiento a las normas que vayan estableciendo las autoridades sanitarias son valiosas para contener esta situación”.

“Son hábitos que tenemos que generar todos, tratar de cambiar costumbres muy arraigadas para estar preparados para un escenario de circulación viral sostenida”, abundó Fernández Moll.

El docente remarcó que frente al miedo, la gente reclama “un antiviral que hoy no está disponible”, y olvida que “hay estrategias para prevenir que dependen de cada uno”.

“Lavarse las manos, evitar los lugares de alta concentración de personas, ventilar los ambientes, toser y estornudar sobre el pliegue del codo, respetar el aislamiento que imponen las normas, y quedarse en casa si se está enfermo son acciones fundamentales, ya sea que se tenga un nexo epidemiológico que haga suponer un cuadro de coronavirus o se esté cursando una gripe estacional”, destacó.

En el mismo sentido María Mónica Lázzaro recordó: “Resulta vital respetar las recomendaciones. Vacunarse contra la gripe y la neumonía si se presenta uno o más factores de riesgo; informarnos sin alarmarnos; y quedarnos en casa, sabiendo que si aparecen síntomas compatibles con un cuadro respiratorio no hay que acudir a la guardia, sino llamar al sistema de emergencias, respetando los protocolos que cada ciudad ha delineado”.

El valor del conocimiento

La doctora Adriana Torriggino, quien también es docente de la Licenciatura en Genética de la Universidad, remarcó que “las políticas públicas que se están tomando en el país en relación al COVID-19 tienen base epidemiológica, es decir que surgen del análisis de la situación que se vive en los países que están sumidos en la pandemia”.

La docente, que fue directora ejecutiva de la Región Sanitaria IV, destacó el valor del conocimiento en el abordaje de estos eventos de salud y ponderó que “las acciones que se instrumentan no surgen como medida inconsulta, sino que resultan de lo que la epidemiología informa”.

Con respecto a ello recordó que “la epidemiología es una disciplina que siempre trabaja con la incertidumbre”.

“Nunca uno más uno es dos, porque el desarrollo de una pandemia de estas características va a depender del virus en sí, pero también del comportamiento de las personas que se enferman y, en gran medida, del modo en que la sociedad en su conjunto se comporte”, agregó Adriana Torriggino, introduciendo un concepto clave: la solidaridad social.

“Nadie puede apresurar una conclusión respecto de esta situación y su desenlace, lo que sí podemos es ensayar escenarios y contribuir con el cumplimiento de las normas que se han diseñado, entendiendo que son medidas de contención que hay que apoyar porque de ese modo vamos a poder lograr lentificar el desarrollo de la pandemia”, sostuvo Torriggino. Y prosiguió: “Valiéndonos del atisbo que tuvimos en 2009 con la Gripe A (H1N1), una de las cosas que tenemos que fomentar frente alCoronavirus es la solidaridad social, ese atributo de lo humano que corre la mirada de uno mismo hacia los otros para cuidarnos y cuidarlos”.

Una tarea de todos

Los docentes de la UNNOBA insistieron en que varias de las medidas instrumentadas en lo preventivo en la fase de contención del COVID-19 son difíciles de instrumentar porque suponen modificaciones en la dinámica de la vida cotidiana, pero recalcaron que es imperativo de “ser conscientes”.

También se refirieron a las políticas sanitarias que van adoptando varias localidades, cuyos municipios, en un trabajo articulado con las regiones sanitarias, se han organizado planes de contingencia para potenciar las posibilidades del sistema de salud de dar respuestas.

En relación al alcance del protocolo de manejo de la UNNOBA en el marco de esta contingencia reiteraron que “todas las recomendaciones que fueron incluidas y las medidas tomadas a nivel institucional están orientadas a la educación, y valen para todos en un momento en el que estamos convocados a cuidarnos de un modo consciente y responsable”.

Diseño: Laura Caturla

La investigación: medida de la calidad

Por Lorena Berro

“Las grandes transformaciones de la humanidad, esas que han modificado los estilos de vida para siempre, han surgido por obra de la razón y su manifestación más sofisticada: la ciencia”. Esta apreciación se ha constituido en el eje central de la gestión UNNOBA, para marcar la importancia que el trabajo científico en todas las disciplinas tiene en la dinámica universitaria, y en la posibilidad de realizar aportes concretos desde la Universidad pública para resolver los problemas de la sociedad de la que es parte. Investigar es generar conocimiento, apropiarse de un bagaje de saber y traducirlo en alternativas que aporten el sello distintivo al hacer universitario.

La doctora Carolina Cristina, secretaria de Investigación, Desarrollo y Transferencia de la UNNOBA, hizo un recorrido por las etapas fundantes y los avances conseguidos por la Universidad en materia de investigación. Asimismo, trazó los lineamientos que marcarán el rumbo.

--Para una universidad, ¿qué significa la investigación científica?

--Significa la oportunidad de crecimiento permanente. Investigar es generar el conocimiento desde una institución para transmitirlo en primer lugar a los estudiantes, pero también para volcarlo a los recursos humanos que se formen en investigación y a la sociedad mediante la transferencia de herramientas y tecnología. La investigación científica de excelencia es a la que debería aspirar toda universidad.

--¿Cómo empieza una institución nueva a hacer investigación?

--La mejor manera de hacer ciencia es teniendo todo: recursos humanos, infraestructura, equipamiento y políticas de investigación integrales. Pero esto no siempre es posible en las etapas iniciales de una institución universitaria. Entonces, la mejor estrategia es dotar a la estructura de recursos humanos formados que sostengan la base de la pirámide de investigación. En una etapa de inicio ese fue el pilar para la UNNOBA y el eje que institucionalmente fue marcando el camino que permitió determinar qué infraestructura se necesitaba y qué equipamiento había que adquirir. La formación de equipos de investigación posibilitó establecer un cimiento sólido para crecer. El proceso fue muy lento y se invirtieron muchos fondos y esfuerzos. Cuando las bases estuvieron hechas, fue más fácil crecer porque los que se formaron en el inicio siguieron formando a nuevos jóvenes y conformando los equipos que hoy investigan en las distintas áreas disciplinares.

--¿Qué valor tuvo el trabajo con organismos o instituciones que tienen una tradición más larga en el campo de la ciencia?