"La salida de la OMS nos vuelve más vulnerables"

Por Lorena Berro

“Hace muchos años ya, el desarrollo de la vacuna Candid#1, contra la Fiebre Hemorrágica Argentina, fue posible gracias a un proyecto colaborativo internacional que involucró al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de la Oficina Sanitaria Panamericana, el Ministerio de Salud de la Nación, el Instituto Maiztegui, que se creó a consecuencia de ese proyecto, y la Unidad de Enfermedades Infecciosas de la Oficina de Defensa de los Estados Unidos. Ese proceso fue un ejemplo claro de la importancia que tiene para un país integrar organismos que promueven la colaboración en materia de salud”. Con esta apreciación, la doctora Delia Enria, médica especialista en Salud Pública, planteó su posición respecto de la decisión del Gobierno nacional de salir de la OMS y expuso de manera tangible eventuales implicancias.

La exdirectora del Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas “Doctor Julio Maiztegui” (INEVH) ha dedicado buena parte de su vida al estudio de enfermedades “huérfanas” o “desatendidas”, que son las que mayor impacto suelen tener frente a este tipo de medidas.

“Hay enfermedades que denominamos ‘huérfanas’ u ‘olvidadas’, que requieren de trabajo colaborativo y compromiso de los Estados y organismos como la OMS porque están ligada a la defensa de los países. Yéndonos de la OMS, perdemos defensas”, advirtió.

“La Organización Mundial de la Salud (OMS) es una institución que convoca a expertos de un conjunto de naciones para coordinar acciones sanitarias a escala global. La decisión del Gobierno nacional de abandonar su participación en este espacio, ha generado repercusiones en diversos ámbitos y despertado una serie de alertas, por cuanto esto podría afectar la posibilidad de acceder no solo a información estratégica, sino a programas específicos que se implementan desde la OMS”, sostuvo, aunque aclaró: “Personalmente aún no puedo determinar la real dimensión de esta medida que aplicará el gobierno, porque desconozco cómo la va a implementar, pero observo con cautela la salida de este foro internacional que, con todas las críticas que se le pueden hacer, ha sido muy importante para el país”.

Durante más de 25 años, Delia Enria fue directora de un Centro Colaborador de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) para Referencia e Investigación de Arbovirus y Fiebres Hemorrágicas Virales. Con el bagaje de esa experiencia, su voz aporta claridad sobre un tema que se ha instalado en la agenda pública solo por lo coyuntural. En este sentido, su mirada pone el foco en las posibles consecuencias sanitarias que podría acarrear la medida, que, a su criterio, “dejará a los argentinos más indefensos” frente a amenazas de salud globales.

Retirada de cualquier espacio de conducción que condicione su postura, su conocimiento de la dinámica de funcionamiento de la OMS y su saber, contribuyen por un lado a poder mensurar la importancia que tiene la pertenencia institucional de un país a un órgano de estas características; y por el otro, a sopesar los riesgos que conlleva el apartarse.

—¿Qué consideración le merece la decisión del Gobierno nacional de apartar al país de la Organización Mundial de la Salud?

—Creo que la salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS) nos vuelve más vulnerables en los temas de salud. Es una decisión que está tomada pensando en lo que se cree fue el manejo de la OMS durante la pandemia; una determinación basada en problemas financieros, en lo que se considera una falta de habilidad de la OMS para actuar frente a las influencias políticas; y en el hecho de no haber accedido a emprender reformas profundas. Algunos de estos argumentos pueden ser válidos, pero no justifican la salida de Argentina de la OMS.

—¿Qué representación tenía el país en el seno de la OMS?

—Históricamente tenía la presencia de expertos, yo misma he sido una de ellas. Si se formaliza la decisión de abandonar la institución, el país ya no tendría esa representación. Si el país abandona la OMS, no habría ningún especialista argentino tomando parte de los paneles de expertos ni participando de las decisiones que se toman en el organismo.

—¿Cuál ha sido su rol en la OMS?

—Durante más de 25 años fui directora de un Centro Colaborador de la OPS/OMS. Pero mi opinión no está influida por esa pertenencia, es una postura personal que asumo desde mi condición de médica, y que sustento en el conocimiento de lo que ser parte de la OMS le ha aportado al país. Integrar la OMS le ha dado a la Argentina la posibilidad de tener voz dentro de la institución, acceder a alertas tempranas y conocer diferentes estrategias de manejo de cuestiones sanitarias, además de influir en las decisiones que se toman.

—Habitualmente la gente lee estas cuestiones como decisiones políticas sin dimensionar cómo pueden impactar en la vida cotidiana. ¿Qué implicancias reales tiene la salida de la OMS?

—Los espacios de representación institucional entiendo que se perderán. Y esto traerá consecuencias. Por dar solo un ejemplo, en este momento tendría que estar decidiéndose la composición de la vacuna de la influenza para este período, un tema en el que históricamente Argentina tuvo un peso muy fuerte. Hay que considerar que gracias a la OMS fue posible la erradicación de la viruela y el control de la poliomielitis. Y hay otro ejemplo que nos toca muy de cerca: el control de la Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA). El desarrollo de la vacuna Candid #1 no hubiera sido posible sin el proyecto colaborativo internacional en el que la OMS/OPS desempeñó un rol clave. Son múltiples las dimensiones en las que yéndonos de la Organización Mundial de la Salud quedamos más vulnerables.

—Volviendo sobre el ejemplo de la Fiebre Hemorrágica Argentina, ¿considera que el impacto mayor de esta determinación puede recaer sobre las enfermedades desatendidas?

—Estimo que sí, porque las enfermedades que llamamos ‘olvidadas’ o ‘desatendidas’ cuentan con programas especiales dentro de la OMS. Pienso en el programa de control y erradicación de la lepra, en las enfermedades parasitarias y muchas otras que afectan a regiones del mundo remotas y que tienen impacto global. Las Fiebres Hemorrágicas Virales son enfermedades olvidadas que cuando ocurren generan brotes que ponen en jaque a los sistemas de salud pública. Frente a ellas, el papel de la OMS es vital para el estudio y la instrumentación de estrategias.

—¿Estar fuera de la OMS condiciona la posibilidad de tener acceso a esos programas específicos?

—Si, en principio sí, porque uno no toma conocimiento. Sinceramente, aún no puedo valorar la dimensión exacta de lo que va a ocurrir. Sí estoy segura que nuestro país no se beneficia saliendo de la OMS, e incluso podría colaborar en las reformas que hace falta instrumentar hacia adentro de la institución.

—¿Qué tipo de reformas considera que deben tomarse en el seno de la OMS?

—Las reformas son estructurales y van en coincidencia con varios de los argumentos que ha esgrimido el Gobierno argentino al anunciar su decisión. La OMS controla y coordina los programas globales de salud y las estrategias de control de enfermedades. En función de ese rol, tengo cierta inhibición para hablar en público del tenor que, entiendo, deben tener los cambios, pero la OMS sabe qué reformas tiene que hacer y sabe además que no es fácil llevarlas adelante.

—¿A su juicio, podría morigerar el impacto de las consecuencias el hecho de que el país sostenga su participación en la Organización Panamericana de la Salud?

—Desconozco cómo se darán esos mecanismos de participación y si es posible mantenerse en un espacio prescindiendo del otro, son cuestiones que hacen más al derecho internacional. La OPS tiene su propia constitución y gobernanza, su propio presupuesto y desde 1948 es reconocida como la Oficina Regional de las Américas de la OMS. Recibe recursos técnicos y financieros de la OMS como las demás regiones, pero tiene sus propios mecanismos de funcionamiento, pero más allá de esto, antes de tomar cualquier determinación de salida, habría que sopesar las eventuales consecuencias. Algunas son tangibles como la disponibilidad de vacunas y el acceso a información de calidad. Quizás la decisión del Gobierno aún pueda revertirse, personalmente, no lo sé.

—¿Tiene una mirada respecto de cuál pueden haber sido las razones que motivaron esta decisión del Gobierno nacional?

—No. Los argumentos que se plantearon tienen que ver con el manejo de la pandemia. En cuanto a ello quiero hacer una aclaración: el grupo asesor de la OMS en infecciones, que fue quien emitió lineamientos para el manejo de la pandemia de COVID-19, no dijo nada de lo que se hizo en este país y en otros. Las recomendaciones fueron puramente sanitarias. De hecho, se puede acceder a esas publicaciones de manera pública. Personalmente opino que no se le puede atribuir a la OMS lo que cada país hizo durante la pandemia. Los expertos no toman decisiones políticas. No se puede responsabilizar a la Organización Mundial de la Salud de las medidas que tomó cada gobierno y que en muchos casos son cuestionables. La opinión de los expertos se redujo a recomendaciones de índole sanitaria. No es función de la OMS tomar decisiones que son soberanas de cada país.

—¿Entiende que la OMS sigue siendo una herramienta válida, atendiendo a lo que como experiencia dejó la emergencia sanitaria de Covid-19?

—Mi función es hacer abogacía en favor de una institución que tiene defectos, pero no hay otra que pueda reemplazarla. No existe otro foro ni otro ámbito como el que ofrece la Organización Mundial de la Salud. A lo mejor deba cambiar y transformarse en una institución nueva. Eso no puedo decidirlo yo. Pero sé que nada se destruye, sin tener algo construido a la par. Y por el momento, no existe otro instrumento capaz de reemplazar a la OMS. No entiendo que ha pasado para que el Gobierno nacional tome esta decisión. Considero que en las democracias uno tiene que ser parte de estas instituciones, para poder influir en los cambios que pretende. Lo que se le critica a la OMS, quizás haya que verlo también en casa.

Diseño: Laura Caturla.

Apertura e intercambio en el "ADN" de la Universidad

Por Lorena Berro

La universidad es diversa en su génesis. En ella, el intercambio de saberes y la construcción de conocimientos se nutre de distintas fuentes y resulta impensado creer que puede cerrarse en un mundo interconectado y global. Sin embargo, en el marco de las múltiples aristas desde las cuales se interpela a las universidades argentinas, la presencia de estudiantes extranjeros y la gratuidad con la que acceden a los estudios superiores, aparece como una demanda. El debate está abierto, y en él se instalan discursos que proponen el arancelamiento como una alternativa para resolver problemas de financiamiento.

En este escenario, indagar en lo que representan para el sistema universitario, analizando lo que aportan a las universidades en términos de intercambio y riqueza cultural, se torna un ejercicio necesario.

Estadísticas del Departamento de Información Universitaria de la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Nación correspondientes al período 2022-2023 señalan que se registra un total de 122.769 estudiantes extranjeras y extranjeros en universidades del país, de los cuales 104.998 cursan estudios de pregrado o grado y 17.771, ofertas de posgrado. Esta población representa el 4,1 por ciento del total de las y los estudiantes de pregrado y grado; y el 9,9 por ciento de las y los estudiantes de posgrado. Según el tipo de gestión, su participación alcanza el 4,3 por ciento de la matrícula en el sector público y el 5,5 por ciento en el sector privado. Los datos marcan que el número resulta reducido y con poca incidencia en términos presupuestarios.

¿Qué pasa en la UNNOBA?

Desde su creación, la UNNOBA hizo de la internacionalización un pilar de su proyecto institucional e impulsó distintos programas orientados a favorecer el intercambio de experiencias académicas con universidades de distintas partes del mundo. De igual modo, desde siempre sus puertas estuvieron abiertas para acompañar la formación de estudiantes extranjeros que eligen estudiar en la Universidad.

El último informe difundido por la Secretaría Académica de la Universidad, a principios del ciclo lectivo 2024, refiere que actualmente la UNNOBA cuenta con 93 estudiantes extranjeros en el total de su matrícula —estimada en 12 mil estudiantes—, lo que representa el 0,8 por ciento. De ellos, 82 cuentan con DNI argentino. De los 11 restantes, 6 son estudiantes de posgrado —cuyos estudios están arancelados—; y 5 de grado y pregrado (4 de ellos fueron Ingresantes 2024).

Pilar Traverso, secretaria Académica de la UNNOBA, precisó que la mayoría de las y los estudiantes extranjeros tienen residencia permanente en la región. Foto: Matías Lucero.

Pilar Traverso, secretaria Académica de la UNNOBA, precisó que la mayoría de las y los estudiantes extranjeros tienen residencia permanente en la región. Foto: Matías Lucero.

Al desagregar estos datos, Pilar Traverso, secretaria Académica de la UNNOBA, refiere que, si bien el número de estudiantes extranjeros ha acompañado la evolución de la matrícula, “el volumen es mínimo”. En su mayoría se trata de personas que tienen residencia permanente en Argentina, lo que los coloca en condiciones de acceder a la educación superior sin ningún tipo de restricción.

“Tenemos estudiantes extranjeros en la Escuela Secundaria Presidente Domingo Faustino Sarmiento, que han hecho sus estudios primarios en la región”, menciona la secretaria Académica para describir que, tanto las y los estudiantes de la secundaria como aquellos que cursan carreras de pregrado o grado “ya han hecho en el país otros niveles de su escolaridad”.

“También tenemos estudiantes extranjeros en el posgrado”, agrega, aunque remarca que la formación de posgrado es arancelada en el país.

Conocé las historias de dos venezolanas en "Estudiar lejos de casa"

La movilidad, otro camino

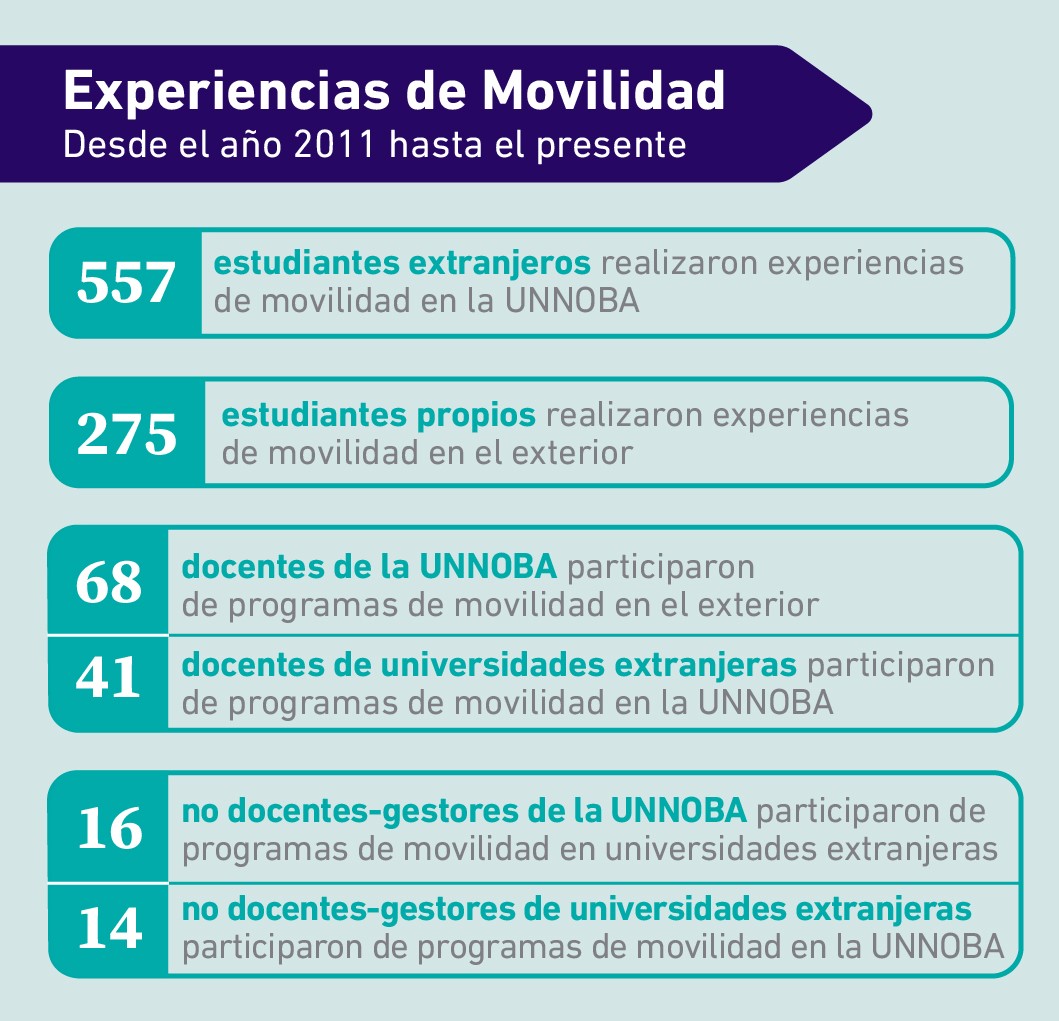

Por otra parte, los programas de movilidad académica posibilitan que, año a año, lleguen a la UNNOBA jóvenes de distintas partes del mundo para cursar distintas asignaturas, como parte de su formación universitaria. De la misma forma, por cada uno de ellos, se habilita una plaza en esa universidad extranjera para recibir a un estudiante de la UNNOBA.

Gastón Crupi, prosecretario de Relaciones Internacionales de la UNNOBA, comenta que la Universidad ha recibido hasta el presente a 557 estudiantes de movilidad y enviado al exterior 275. “Desde sus inicios, la UNNOBA se propuso formar a sus estudiantes para que fueran internacionales. Y fue el desempeño de ellos, lo que permitió que los programas se consolidaran”, explica.

“Si no fuera por ellos y su desempeño, por lo bien que nos hacen quedar cada vez que realizan una experiencia de movilidad, muchos objetivos no se hubieran alcanzado. Son nuestra carta de presentación”, sostiene.

Gastón Crupi destacó la riqueza de los intercambios académicos. Foto: Matías Lucero.

Gastón Crupi destacó la riqueza de los intercambios académicos. Foto: Matías Lucero.

Vínculos de reciprocidad

A juicio de las autoridades universitarias, la movilidad es un círculo virtuoso. “El que llega se encuentra con una Universidad que los contiene mucho, se establece en ciudades como Junín o Pergamino, que son amigables. Con los docentes hay mucha cercanía, y esto resulta provechoso para el estudiante extranjero. La mayoría viene por un semestre y son varios los que solicitan extender la estadía. Participan de actividades extracurriculares, establecen relaciones y acceden a una formación académica de calidad”, describe Crupi. Y abunda: “Esto habla de la calidad del sistema universitario argentino, más que de la gratuidad”.

Asimismo, refiere que los estudiantes propios que participan de programas de movilidad tienen la posibilidad de formarse en universidades muy prestigiosas del mundo. “Al regresar, continúan su carrera, se reciben y vuelcan ese conocimiento en la región”, recalca.

Un plan estratégico

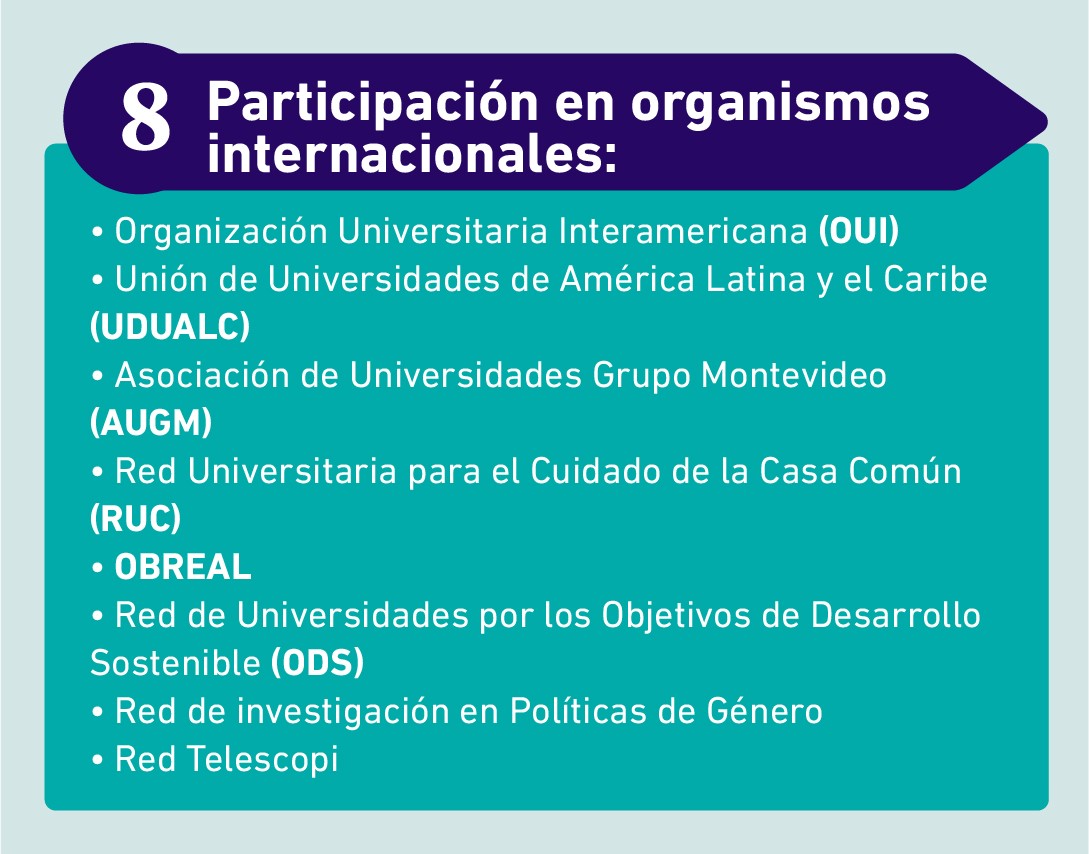

El prosecretario de Relaciones Internacionales comenta que la política de internacionalización de la UNNOBA ha sido plasmada en un plan estratégico, en el marco del cual se han establecido líneas prioritarias. “Este ha sido la resultante de muchos años de trabajo y del convencimiento de que la internacionalización es transversal a toda la Universidad. También, la participación de la UNNOBA en organismos internacionales nos ha abierto muchas puertas”.

Al enumerar los ejes medulares del Plan Estratégico de Internacionalización detalla: “La movilidad es, quizás, lo más visible, pero la internacionalización incluye también la docencia e incorpora la dimensión internacional en los planes de estudio”. En la misma línea, agrega: “La doble titulación de algunas carreras es otra línea prioritaria, lo mismo que el establecimiento de programas específicos concernientes a la internacionalización de la investigación”.

Las universidades son internacionales

Tanto la secretaria Académica como el prosecretario de Relaciones Internacionales de la UNNOBA entienden el carácter internacional de la actividad universitaria y recalcan que la internacionalización está en el "ADN" de las Universidades. Desde esta concepción, consideran que “el rechazo y las posiciones críticas hacia la extranjería resultan difíciles de entender desde la óptica universitaria”.

“Lamentablemente el debate algunas veces se reduce a la gratuidad, y se pierde de vista que esta es para los estudios, no para las personas”, insiste la secretaria Académica de la UNNOBA y reitera: “En el caso de la UNNOBA, el porcentaje de extranjeros es mínimo y, en el hipotético caso de que se les cobrara, esto no tendría ninguna incidencia en el presupuesto universitario”.

“Los extranjeros que estudian en la UNNOBA son ciudadanos que viven en la región, sus familias tributan en Argentina. Provienen de familias que, por razones laborales o personales, se han establecido aquí, y eligen la UNNOBA para construir su futuro”, agrega.

“Hay una fantasía respecto de quién es el usuario de la Universidad, se prejuzga que llegan aquellos que no tienen acceso a las universidades de elite de sus países de origen y vienen a usufructuar lo que aquí se les ofrece en materia educativa, pero eso no se condice con la realidad”, añade Gastón Crupi, e insiste en la contribución a la economía que hacen aquellos que llegan al país para hacer una experiencia formativa.

Un debate que hay que dar

“Los estudiantes extranjeros y las experiencias de movilidad aportan diversidad cultural, lingüística y académica. No hay universidad que sea homogénea: cualquier materia o espacio está sostenido en el pensamiento de investigadores, científicos y docentes de distintas partes del mundo. Nadie puede pensar en estudiar algo, sin abrirse al mundo. Nos hemos construido a partir de ese saber universal”, plantea Pilar Traverso.

“Tranquilamente se puede dar la discusión, hay un clima de época que la propicia. En definitiva, será la sociedad la que decida ya que es la que, con sus impuestos, financia el sistema universitario. Sin embargo, hay que plantear la cuestión atendiendo la singularidad de cada Universidad, de cada carrera y la realidad de cada estudiante, sin caer en simplificaciones ni reduccionismos”, coincide Crupi.

En este aspecto, consideran que más allá de lo que propone la coyuntura, hay una cultura que promover y vuelven sobre la propia génesis del sistema universitario para recordar que las universidades nacieron como una entidad internacional y esta dimensión les sigue siendo consustancial.

Con este sentido, sus consideraciones acercan el pensamiento del escritor y ensayista Carlos Tünnermann Bernheim para referir que quizás el mayor reto es “seguir fortaleciendo la internacionalización de la educación superior para darle a la globalización un rostro humano” y volver sobre el principio de que “es la educación la que nos enseña a vivir juntos”, algo que solo se consigue en el respeto a la diversidad.

Si querés conocer distintas experiencias de los estudiantes internacionales, leé "En plural"

Diseño e infografía: Laura Caturla

Estudiar lejos de casa: la inmigración en primera persona

Por Lorena Berro

Alicia Coromoto Monsalve Rojas y Doralis Monsalve son madre e hija. Llegaron desde Venezuela hace varios años. Su historia es común a otras tantas de inmigrantes, y también es singular. Muestra lo que representó para ellas la decisión de dejar su país, sin saber a ciencia cierta lo que les iba a deparar el destino lejos de casa. Lo que cuentan refleja no solo aquello que sintieron, sino el modo en que los recibió esta tierra a la que se abrazaron únicamente con la esperanza de poder forjar un mejor futuro. Sus relatos también exponen el valor que tuvo la educación en el proceso de integrarse a una cultura diferente a la propia, sin perder identidad, y exhiben con claridad que las instituciones educativas juegan un rol clave para propiciar la integración.

La charla en la que aceptan narrar su historia de inmigración transcurre en la Escuela Secundaria Domingo Faustino Sarmiento de la UNNOBA, donde la joven cursa quinto año. Alicia también está vinculada a la Universidad, ya que es estudiante de segundo año de la carrera de Contador Público. Son fervientes defensoras de la educación que reciben en el país. En su condición de inmigrantes entienden que acceden a derechos, pero también tienen responsabilidades que honran. Lo dicen en el inicio de la entrevista y sostienen esta apreciación en varios momentos de una conversación, que transcurre entre recuerdos y aprendizajes y que está atravesada por un debate abierto en el país respecto de si la educación universitaria de los extranjeros debe ser o no arancelada.

Dejar Venezuela

Alicia, quien además es mamá de Andrea, hermana menor de Doralis, reconoce que no fue fácil tomar la determinación de emigrar y define ese proceso como “un drama trágico y conmovedor”.

“Nunca estuvo en mi mente salir de Venezuela, pero hubo un hecho que marcó un punto de inflexión”, señala y relata: “Allá las clases comienzan en septiembre. Los útiles escolares costaban mucho dinero, así que les había comprado un combo que llegaba de Colombia. Un día, Doralis regresó del colegio y me preguntó por qué había comprado lápices de colores distintos a los de siempre, y me confesó que en la escuela le habían dicho que ‘eran de pobres’. Recuerdo que fui a una librería en busca de la marca que siempre habían tenido y una caja de 24 costaba lo que yo ganaba en un mes de trabajo. Ese día supe que no quería criar a mis hijas de esa manera. Yo había crecido humildemente, con las necesidades básicas cubiertas, y los lápices de colores para un niño en una escuela son una necesidad básica”.

Ese hecho resultó trascendente en su decisión. Alicia ejercía su profesión de técnica en Estadísticas de Salud en el Hospital Universitario de Mérida, donde vivían. Sin embargo, lo que ganaba ya no alcanzaba para cubrir gastos mínimos. Corría el mes de octubre cuando empezó a buscar destinos posibles para emigrar. Muchos de sus colegas que habían salido de Venezuela vivían en Chile, pero ella no soportaba la idea de los sismos. Analizó otras posibilidades como México, Colombia, Ecuador y Brasil, pero se inclinó por Argentina. “Siempre me había llamado la atención este país y soy fanática del equipo de fútbol argentino en los mundiales. Me dije: '¿Por qué no?' y comencé a hacer los trámites para renovar mi pasaporte y gestionar mi documentación”.

“En noviembre llamé a una amiga para decirle que tenía decidido irme de Venezuela. 'Nos vamos juntas', me respondió y así iniciamos el camino. En marzo de 2018 estábamos viajando en micro. Teníamos turno para tramitar el DNI en abril. Viajé sin mis hijas, que quedaron al cuidado de mis padres”, prosigue. Tuvo que cruzar cinco países hasta llegar. Sus primeros días transcurrieron en Capital Federal. Su condición de scout le abrió algunas puertas y la ayuda que les brindó un pastor cristiano evangélico resultó vital para la subsistencia inicial.

La llegada a Junín

A través de un aviso publicado en las redes sociales, supo que en Junín necesitaban personal para trabajar en una estancia. No sabía dónde quedaba la ciudad y, mucho menos, en qué consistía el trabajo. Pero necesitaba establecerse. Se postuló, le hicieron una entrevista y obtuvo el empleo. Su principal y único objetivo era ganar estabilidad para traer a sus hijas con ella. "Las había dejado porque sabía que salir de Venezuela del modo en que iba a hacerlo no iba a ser fácil. De hecho, no lo fue, hubo días en que no tuve para comer”, cuenta.

Su desempeño y la responsabilidad con la que cumplía con su trabajo le fueron abriendo el camino. Sin embargo, reconoce que en varias ocasiones pensó en volverse a Venezuela. “Por las noches le pedía a Dios que me devolviera a Venezuela si no podía traer a mis hijas”, confiesa.

“Soy una mujer de fe y cuando me tranquilicé y pude calmar la ansiedad, todo fue fluyendo. Al año de estar en Argentina, mis patrones me facilitaron el dinero para los pasajes y pude traerlas. Les estaré eternamente agradecida”, recalca. Y confiesa que recién cuando ellas estuvieron aquí, volvió a sentir el sabor de la comida, “nada sabía rico sin mis niñas”.

Ya con sus hijas en Argentina, dejó la estancia y se estableció en la ciudad de Junín. Trabajaba en la casa de sus patrones por la mañana y cuidaba a un señor por la tarde. Todo se fue ordenando.

La escuela, un espacio vital

Doralis y su hermana llegaron a mitad del ciclo lectivo 2019 y pudieron incorporarse rápidamente en la Escuela Primaria N° 19 y, al poco tiempo, iban también a la Escuela de Educación Artística “Víctor Grippo”.

“Que la escuela las recibiera fue muy importante para nosotras. A la mañana estaban en clase mientras yo trabajaba, al mediodía las iba a buscar, almorzábamos juntas y después las llevaba a la escuela de estética y yo ingresaba a mi otro empleo”, comenta Alicia.

Ir a la Universidad

Con el paso del tiempo, Alicia comenzó a trabajar en un emprendimiento dedicado a la elaboración de arepas y tequeños, más tarde en una fábrica de piletas y en un jardín maternal.

Participando en el Grupo de Scout de la Parroquia San Ignacio de Loyola conoció a Martín Samboña, quien hoy es su esposo, y "padre del corazón" de las niñas. “Él se dedica a la gestión contable, yo trabajaba con él, y fue quien me incentivó para que me inscribiera en la UNNOBA. Yo había hecho un intento en Ingeniería en Sistemas, pero la pandemia complicó las cosas, así que fui a averiguar y me inscribí en la carrera de contador público y estoy en segundo año”, relata.

Alicia ama estudiar e inculca el valor de la educación a sus hijas. En sus horas de estudio, la acompaña el mate.

Ser inmigrante

Aunque establecida y construyendo una buena vida, Alicia asegura que es difícil el desarraigo. “Sin embargo, Argentina, por ser un país de inmigrantes, nos recibió muy bien y desde el primer día las personas fueron muy cálidas con nosotras”, destaca y pone como ejemplo lo que sucedió en la escuela con sus hijas: “Podrían habernos dicho que no había cupo porque estábamos a mediados de año y, sin embargo, les abrieron las puertas”.

“A mí me pasó lo mismo: en la Universidad la condición de inmigrante, no pesa. Solo llama la atención mi modo de hablar, y cuando digo que soy venezolana, aparece la pregunta que toca el corazón. Todo el mundo me pregunta si es real todo lo que se vive en Venezuela y responder es doloroso”.

Desde la mirada de Doralis

Doralis escucha con atención a su madre. Hay en ambas una memoria intacta de lo que han vivido. Lo que cuenta Alicia cobra, en la voz de la joven, otro sentido, porque tuvo que emigrar de su tierra siendo aún una niña. “Mi mamá siempre buscó lo mejor para nosotras, incluyendo el viaje, e hizo que fuera una aventura”, refiere y señala que ni ella ni su hermana percibieron que estaban saliendo de su país para no volver.

Confiesa que recién ahora, en plena adolescencia, comienza a experimentar nostalgia por los lugares y los seres amados que están lejos. Sin embargo, asegura que su inserción en la escuela y otros espacios facilitaron la integración.

Recuerda la alegría que sintió cuando supo que había resultado sorteada para ingresar a la escuela secundaria de la UNNOBA. “Mi mamá me había dicho que era la mejor escuela de Junín y una de las mejores del país, eso me generaba ilusión y expectativa”, cuenta.

“De mi educación en Venezuela no tengo muchos recuerdos, algunas veces no podía ir a la escuela y cuando iba no siempre aprendía algo bueno. Aquí aprendí muchas cosas y lo que más me gusta es que tengo profesores y tutores a los que puedo recurrir si tengo alguna dificultad”, comenta.

Cambiar costumbres y crecer

Asegura que, por fuera de la escuela, el cambio más significativo fue de algunas costumbres: “Al principio el modo en que hablaban me confundía un poco, pero después me acostumbré y comprendí también que no todo el mundo iba a quererme, que a algunas personas les iba a caer mejor que a otras”. Cuando lo dice, su relato se introduce en los vértices más sensibles de su adaptación. Le tocó vivir situaciones incómodas: “A algunas personas les caía mal por el hecho de no ser argentina y me hacían bromas en tono despectivo. Pero muchos también me aceptaban y me aferré a eso y hoy en los ámbitos en los que me desenvuelvo, me siento una más. Soy una de las más activas, y la paso bien”.

Siente que se valió de lo que considera su don para adaptarse a otra cultura: “Siempre fui buena para hacer amigos. Y de hecho fue lo que más me costó dejar cuando nos vinimos a Argentina. Acá rápidamente hice una amiga y aprendí la diferencia entre los amigos íntimos y el resto”, agrega.

Doralis piensa seguir una carrera universitaria. Ama el diseño y el arte.

Respetuosas de sus raíces

Ninguna de las dos renunció a su cultura. Conservan su modo de hablar, y rinden culto al trato respetuoso hacia los demás. Pero también han adoptado formas de vivir "muy argentinas". Se sienten orgullosas de esa construcción. Parte de la historia de ellas está en Venezuela, también allí hay afectos entrañables. Eso genera nostalgia. “Extraño abrir las ventanas de mi cuarto y ver las montañas. Aunque Junín se parece bastante al lugar en el que vivíamos, es todo plano y tampoco hay nevadas”, expresa Doralis.

A su mamá le pasa algo parecido, pero tiene la íntima convicción de que Argentina es el lugar donde se seguirá escribirá el futuro. “Lo mejor de estar acá es que estoy con mi familia, tengo amigos, lo paso bien, tengo recuerdos hechos aquí, donde se dio mi pasaje de la niñez a la adolescencia. Argentina es como mi segunda casa”, afirma Doralis, que evalúa poder seguir estudiando una carrera universitaria en la UNNOBA, al terminar el secundario. Le gusta el Diseño.

Una profunda gratitud

Madre e hija agradecen haber encontrado en este país un espacio donde forjar el porvenir. Sin embargo, también son conscientes de que en Argentina se ha abierto un fuerte debate en torno a la inmigración.

La apreciación de Alicia es contundente en relación a esto: “Todos los países le tienen recelo a la inmigración, porque hay alguien que llega al país y no se sabe a qué viene. Eso lo entiendo. Sin embargo, creo que, con normas bien establecidas, nada malo puede generar ese proceso”.

“No estoy de acuerdo con alguien que pase de una frontera a otra sin pagar impuestos y se lleve cosas. Eso es como si alguien entrara a tu casa y se arrebatara tus cosas. Eso no está bien”, opina.

“La mayoría de los inmigrantes trabajamos, tenemos emprendimientos, pagamos nuestros impuestos y nuestros servicios. No llegamos para que nos regalen nada. Estoy en contra del ‘me tienen que dar porque sí’. Eso nos daña a todos”, expresa.

“Yo no vine para estar un rato e irme. Sería ingrato con el país que me recibió. Yo vine a brindar lo mejor de mí. Soy una amante de la educación y le inculco eso a mis hijas, y también les digo que deben retribuirle a este país la educación que están recibiendo, tienen que dejar en alto la educación argentina y ser abanderadas de la educación de este país”, concluye.

La realidad en la UNNOBA

Desde su creación, la UNNOBA hizo de la internacionalización un pilar de su proyecto institucional e impulsó distintos programas orientados a favorecer el intercambio de experiencias académicas con universidades de distintas partes del mundo. De igual modo, desde siempre sus puertas estuvieron abiertas para acompañar la formación de estudiantes extranjeros, muchos de ellos establecidos previamente en la región, que eligen la Universidad para delinear su proyecto de vida.

El último informe difundido por la Secretaría Académica de la UNNOBA a principios del ciclo lectivo 2024, refiere que la Universidad cuenta con 93 estudiantes extranjeros en el total de su matrícula —estimada en 12 mil estudiantes—, lo que representa el 0,8 por ciento. La inmensa mayoría de ellos provienen de familias establecidas en la región hace tiempo y han cursado en el país otras instancias de su educación formal.

Conocé más sobre estudiantes extranjeros en la UNNOBA en la nota "Apertura e intercambio en el ADN de la Universidad"

En plural

Por Lorena Berro

La dimensión internacional de la actividad universitaria va más allá de las decisiones institucionales que una casa de estudios toma para recibir a estudiantes extranjeros para que se formen en sus aulas y cursen carreras de grado o posgrado. Las experiencias de movilidad académica aparecen como una posibilidad real de propiciar el intercambio y el contacto de estudiantes propios e internacionales no solo con conocimientos, sino con culturas diversas.

Desde su instancia fundante, la UNNOBA ha hecho de la internacionalización un eje de su política institucional y, de hecho, cuenta con un plan estratégico que otorga a estas acciones un peso específico propio.

El testimonio de estudiantes que han participado de programas de movilidad en el exterior y de jóvenes que han elegido a la UNNOBA como lugar de destino para realizar sus intercambios, aporta una mirada que exhibe con claridad el valor que tienen esas experiencias en la construcción de instituciones educativas insertas en un mundo globalizado.

Validar conocimientos y crecer

Lucas Walbrecq, de 25 años, es francés. Es estudiante de Ingeniería Industrial en el Centro de Estudios Superiores Industriales (CESI) de la ciudad de Rouen y está cursando en la UNNOBA un semestre, en el marco de un programa de movilidad que debía realizar para validar su formación. Postuló en varios lugares y eligió la propuesta que le resultó más interesante. Comenzó el 5 de agosto y finalizará el 25 de octubre. Realiza sus actividades en el Instituto de Transferencia y Tecnología (ITT) de la Universidad, donde se integró a un proyecto de investigación.

“La movilidad internacional es importante, muestra que tenés la motivación de integrarte a un programa de formación diferente y hacerlo en un país distinto al propio”, señala en un español ue se entiende a la perfección. Asegura que lo recibieron muy bien: “Aquí la gente es muy amable y me ayuda”.

Tiene en su haber otras experiencias de intercambio, pero esta es particularmente significativa porque le ha aportado conocimientos novedosos. “El proyecto en el que me inserté está orientado al área de visión artificial de imágenes y, si bien está vinculado a la agricultura, el sistema es extrapolable a otros procesos y me será de mucha utilidad en mi formación y en mi ejercicio profesional”, recalca. Y explica: “Estamos trabajando en el desarrollo de un prototipo de censado multicámara, multipropósito que pueda ser utilizado en cualquier proceso que requiera visión artificial. Conocía la lógica del sistema, pero me estoy acostumbrando a una nueva forma de programar”.

Fruto de la presencia de Lucas en la UNNOBA y de la riqueza que propone su experiencia de movilidad, estudiantes que realizan pasantías en el ITT se sumaron a la iniciativa.

Considera que, así como en su "equipaje" se llevará muchas cosas de Argentina al volver a Francia, aquí dejará también algo de él: “Tengo un punto de vista sobre las cosas que viene de otro continente. Es otra manera de trabajar que comparto con los demás”.

A poco de transitar por la experiencia, la valora positivamente. “Tuve que adaptarme y ser abierto. Cuando llegás a un lugar en el que no conocés a nadie, socializar es vital y te ayuda a crecer”.

Una vivencia transformadora

Nicolás Frigoli vive en la ciudad de Junín, es estudiante de Ingeniería en Informática y está terminando la carrera de Analista de Sistemas en la UNNOBA. Está en tercer año y en 2023 hizo una experiencia de movilidad en la Universidad Nacional de Itapúa, Paraguay. “Me encontré con una diversidad que no esperaba porque llegué a un lugar que contiene un 'crisol de razas'. Hice amigos de distintas colectividades”, cuenta y recuerda cómo fueron los pasos que lo llevaron a ese destino: “Yo había visto en las redes que estaba abierta la convocatoria de movilidad. Pensaba que para irse afuera uno tenía que estar súper preparado en idiomas y tener un promedio de 9 o 10. Y descubrí que no era así, que había que cumplir ciertos requisitos. Yo tenía un promedio aceptable, pero no era 10. Me fui interiorizando. Y elegí, por cercanía, la Universidad Nacional de Itapúa. Quería que fuera un país limítrofe y que mis padres tuvieran la posibilidad de viajar. Iba a pasar mi cumpleaños afuera y quería que ellos estuvieran. Todas esas cuestiones fueron importantes al momento de decidir”.

“Me fui a fines de enero de 2023, por un semestre, y renové mi estadía a mitad de año”, comenta. Lo motivó el hecho de que en aquella universidad se realizan las Olimpíadas, un evento del que participa toda la comunidad universitaria: “No me las quería perder”.

Fue así que, con las autorizaciones correspondientes, se quedó durante dos semestres y, en ese tiempo, rindió y aprobó nueve asignaturas de la carrera, además de participar de actividades extracurriculares.

Comenta que durante los primeros tiempos vivió en un hotel y más tarde en casa de un compañero. La experiencia le enseñó que las relaciones sociales son mucho más importantes de lo que él creía: “Como todo estudiante de informática tiendo a ser reservado y un poco solitario. Allá tenía planes para elegir y siempre me sentía impulsado a hacer algo. Así conocí a mucha gente con la que no me hubiera cruzado de otro modo”.

“En lo académico me fue muy bien, estaba por encima de lo esperado. Descubrí que la educación argentina no era tan mala como se dice y no tuve ninguna dificultad. Al contrario, en la Facultad algunas veces me sobraba el tiempo y ayudaba a mis compañeros o hacía actividades extracurriculares. Di clases de programación y de ciberseguridad en un colegio secundario, por ejemplo”, menciona.

Además de las materias aprobadas, de Paraguay se trajo mucho. “Mayormente lo que hice fuera de la Universidad fue lo más importante, hice muchos amigos, fue una experiencia transformadora”.

Reconoce que hay ciertos prejuicios en torno a las experiencias de movilidad y que muchos de sus pares lo ven como algo difícil. Desde su vivencia, Nicolás los alienta a que se animen: “Les digo que no es tan difícil, que se inscriban sabiendo que, si cumplen los requisitos, lo más probable es que queden”.

Estar lejos cambió su concepción de la experiencia internacional y confiesa que le gustaría hacer otro intercambio. “La prioridad la tienen quienes aún no han participado, pero hay otras posibilidades, a través de otros programas e incluso de intercambios interprovinciales que no descarto. Haría otra movilidad, sin dudarlo, a donde sea. Entiendo que vale la pena”.

Lo que más le costó fue el desarraigo y el tomar contacto con otra cultura. “Comen muy pesado, la torta frita a la que llaman ‘cuerito’ pueden comerla en el desayuno y el resto del día solo tomar tereré. Piensan que tomar mate a la mañana es solo algo que hacen las personas mayores. Y comen ‘zangüinada’, que es un sándwich de empanadas. Es su cultura. Yo me adapté mucho a algunas costumbres y ellos se adaptaron a mis hábitos de andar con el mate todo el día”.

“Me abrieron las puertas casi sin conocerme. Eso fue valioso para mí. La forma de tratar al estudiante extranjero habla mucho de un país y a mí me trataron con calidez. Fui bienvenido y me hicieron sentir muy bien, eso motivó mis ganas de quedarme y de volver. Si a un estudiante extranjero que llega a la Argentina no se lo trata bien, lo más probable es que no quiera volver. Yo trato de ser amable con los chicos que están en UNNOBA haciendo un intercambio”, abunda Nicolás.

“Llevé de aquí mi autenticidad, y aproveché al máximo la experiencia. Estando lejos, uno pone en valor las cosas y también las juzga. Quizás llevé un poco de conocimiento y ayudé a otros que también me ayudaron. Pasé por un proceso de formación que fue muy interesante”, cuenta y lleva puesta una remera de la Universidad que lo recibió, algo que allí se les da solo a aquellos que “forman parte”.

Ir a darlo todo

Juan Pablo Beloso tiene 30 años y es ingeniero en Informática. Se graduó en la UNNOBA en 2019. Dos años antes hizo una movilidad a Francia. “En ese momento había chicos que se iban a México o a Colombia, consulté pensando en esas alternativas y cuando me plantearon la posibilidad de ir a Europa, acepté el desafío y me puse a estudiar francés, que era un idioma que no conocía”, recuerda.

“Cuatro meses después estaba viajando para cursar un semestre en la Hautes Etudes d´Ingénieur (actualmente JUNIA). Fue una experiencia maravillosa, de las más importantes de mi vida”, resalta y añade: “Era la primera vez que tomaba un avión para irme solo, y aunque allá me iban a recibir, sabía que mi destino iba a depender únicamente de mí estando lejos. Fue una experiencia sumamente enriquecedora y de enorme crecimiento personal”.

Estaba en cuarto año cuando viajó y asegura que le sirvió para conocer el sistema educativo francés: “Ellos tienen una formación de ingeniería básica y se especializan en los últimos años. Yo tomé materias de los últimos años que tenían bastante complejidad y eso fue desafiante porque tuve que sortear las limitaciones del idioma y la propia especificidad de los contenidos”.

Fue superando cada obstáculo, convencido de que quería vivir esa experiencia a pleno. Se involucró mucho en la cultura para transitar su estadía de la mejor manera. “Seguí estudiando francés y hablando con todo el mundo. Al principio no entendía nada, pero después todo fue mejorando”, asegura e ilustra su vivencia comparándola con la tarea de tener que ir desenredando un ovillo. “Me encontré con una sociedad diferente y por momentos eso aparecía como una maraña de complejidad. Pero yo tenía muchas ganas de explorar y eso hice. Comencé a asistir a conciertos con los franceses, a hacer lo que ellos hacían. También a mostrarme amigable, porque hay muchos prejuicios sobre las sociedades. Hubo un proceso que fluyó en paralelo con la vida universitaria y fue extraordinario”.

“Vivía en un lugar habitado por gente del exterior y compartía mi tiempo con estudiantes de otros lugares, de Francia, de la India, de Estados Unidos. El intercambio fluyó y lo disfruté a pleno”, agrega.

En lo académico, la experiencia para Juan Pablo fue importante. “Era una universidad casi privada, la gente pagaba mucho para estudiar y, sin embargo, descubrí que el nivel de acá era superior en muchos aspectos”, menciona.

La movilidad no lo retrasó en su carrera y le enseñó que “algunas exigencias son autoimpuestas”. “Yo no me demoré en recibirme, porque me reconocieron materias, pero aprendí que las carreras duran lo que duran. Yo era muy estructurado y, estando lejos, entendí que, si no llegaba a recibirme en los tiempos que había planeado, no pasaba nada. Lo que me había traído del intercambio justificaba cualquier eventual demora”, recalca.

En 2017 para la UNNOBA no era tan común enviar estudiantes a Europa. De algún modo, Juan Pablo estaba inaugurando un camino que unos pocos habían recorrido. “Yo sabía que iba con la carta de una universidad nueva, pero eso allá no se notó. Fui un estudiante más de una provincia de Argentina y la UNNOBA tenía un crédito afuera. Si se me habían elegido para estar ahí, yo tenía que estar a la altura de eso. Fui a dar todo por mi universidad, que era la UNNOBA, pero también por mi país, porque estando allá era un testimonio de Argentina”.

Trajo consigo aprendizajes valiosos, muchas ganas de descubrir y de regresar a Francia alguna vez. “Me traje experiencias. Me sumergí en un contexto social, educativo y cultural diferente y aprendí mucho”, señala. Y cuenta que el gobierno francés presta asistencia a los estudiantes internacionales. “Tienen dependencias que se encargan de sostener económicamente muchas cuestiones. Eso habla de la importancia que le dan a la educación y muestra que invierten en cuestiones que son las realmente importantes. Son receptivos a que la gente vaya y les gusta que sus estudiantes tengan experiencias en otros países”.

Confiesa que regresar fue difícil: “Me significó otra adaptación, me quería recibir y sentía que tenía un rol social que cumplir. Traje ideas y una forma de trabajar más ordenada y el impulso de retribuir la oportunidad que había tenido”.

Actualmente Juan Pablo integra un equipo de trabajo de una empresa de Buenos Aires que se dedica al e-commerce de medicamentos. Además, es ayudante diplomado en la UNNOBA y es parte de un proyecto de investigación para el desarrollo de un prototipo de RCP para educación. Está estudiando inglés con la idea de seguir viajando. “Afuera valoran mucho el compromiso, la motivación y eso abre puertas”, finaliza, agradecido.

El deseo de conocer otra cultura

Ximena Álvarez Cañez es oriunda de Hermosillo, Sonora, México. Tiene 21 años y es estudiante de Diseño Gráfico en su país. Está realizando una experiencia de movilidad en la Sede Pergamino de la UNNOBA. La motivó la curiosidad por conocer otra cultura y la inquietud por indagar en las diferencias que podían existir en la formación en un país distinto al propio. Al llegar en el mes de agosto de 2024, encontró una universidad que le abrió las puertas y una ciudad que la acogió sin prejuicios. “Tenía muchas ganas de hacer un intercambio en algún país latinoamericano para aprender más sobre mi carrera y conocer otra cultura”, refiere.

En la misma línea, comenta: “Me encontré con docentes muy empáticos, comprensivos y excelentemente formados, las clases son muy enriquecedoras”.

Desde el punto de vista personal, está viviendo su primera experiencia como estudiante en el exterior. Afirma que optó por una universidad pública argentina porque “este país tiene una educación superior prestigiosa”.

“En redes sociales veía como trabajaban la cuestión del Diseño desde la UNNOBA y eso me ayudó a decidirme. Aquí hacían eventos y tenían otras carreras en el área de Diseño. Me llamó mucho la atención cómo en torno a la Universidad, Pergamino contaba con un área de formación integral en el campo del Diseño”.

En lo personal vive la experiencia a pleno y aunque al principio sufrió el desarraigo de su familia, a poco de transitar el camino, entendió que debía disfrutarlo. “Esta ciudad es diferente a la mía. Pero hay algunas similitudes en las costumbres. Aquí comen asados y allá comemos tacos de carne asada”, comenta, mostrando que cuando se está lejos todo lo concerniente a la vida cotidiana es observado desde una perspectiva consciente. “Yo provengo de una ciudad muy grande, al principio me pregunté cómo iba a hacer para desenvolverme en un lugar más pequeño, qué cosas iba a poder hacer. Pero me encontré con un lugar muy amigable, y además pude viajar a algunos lugares como Rosario, Buenos Aires e Iguazú, ciudades que quería conocer”.

Aclara que la UNNOBA no aporta recursos económicos para su movilidad académica: “Mi universidad financió una parte, y el resto de los gastos fueron costeados por mi familia. Lo señalo porque sé que hay un debate en el país respecto de los estudiantes internacionales”.

Al respecto, y sin tener una opinión formada respecto de esa cuestión, confiesa que el debate le resulta lejano porque en su país “no se están discutiendo estos temas”. Comenta que en México la universidad en la que estudia también es de gestión pública. “Solo pagamos algunas cosas, como una matrícula al inicio del cuatrimestre y si perdemos alguna materia”.

El 30 de noviembre finalizará su movilidad académica. “Me llevaré muchos aprendizajes. El vivir sola me hizo crecer y también valorar mucho el acompañamiento de mi familia y sus esfuerzos porque yo pudiera vivir esta experiencia”, resalta.

Asimismo, sostiene que de la carrera se quedará con diferentes conceptos para hacerlos parte de su formación. “Personalmente no he vivido ninguna situación adversa, por fuera de la Universidad hay personas que se aprovechan de los extranjeros y cuando nos escuchan hablar, por ejemplo, nos suben los precios de las cosas, o nos siembran temores infundados. Pero son una minoría. La gente en general es muy receptiva y respetuosa, se interesa y no discrimina".

Es mucha la gente que se interesa y es curiosa que la que es aprovechadora o discrimina. “Cada cosa que viví dentro y fuera de la Universidad me sirvió y me sirve. Llegué a la experiencia de movilidad siendo una persona, y me iré siendo otra”, concluye.

Más allá de lo académico

Con 25 años de edad y transitando el tercer año de su carrera universitaria en la Universidade Federal do Río Grande do Sul, Paulo Madson Da Silvia está cursando en la UNNOBA su segundo semestre de intercambio. Solicitó extender su estadía para continuar una experiencia que, asegura, está siendo sumamente provechosa.

Su familia vive en el norte de Brasil y él en el sur de ese país, donde estudia Ingeniería en Automatización. Trabaja en un organismo público de su país en temas vinculados a la robótica y la inteligencia artificial y, actualmente, está abocado al desarrollo de procesos de automatización en el campo de las neurociencias. Es entusiasta.

Cuenta que su primera referencia de la UNNOBA la tuvo en 2023: “Estaba participando de una Jornada de Jóvenes Investigadores en Asunción del Paraguay y, de repente, en la ceremonia de premiación veo a un grupo con una bandera que decía 'UNNOBA' y chicos agitando ese cartel y diciendo 'Argentina, Argentina'’. Me dio mucha curiosidad y comencé a buscar información sobre la UNNOBA. Pasó un tiempo, a mí me interesaba hacer una experiencia de intercambio y cuando mi universidad me presentó las opciones, estaba la UNNOBA. No lo dudé”.

Llegó a Junín el 2 de marzo. “Me estaban esperando otros estudiantes de intercambio. Yo no sabía bien dónde estaba, solo que era una ciudad del noroeste de la provincia de Buenos Aires. Dejé mis cosas, salí a caminar, fui a una plaza, tomé un helado, días más tarde tuvimos la primera clase y así comenzó esta experiencia maravillosa”.

Su desempeño y sus avances en el manejo del idioma le permitieron extender su estadía un semestre más. “En Brasil las materias son anuales, es decir que, si volvía a mitad de año, no iba a poder continuar, así que pedí autorización para cursar un semestre más en la UNNOBA”, comenta.

“Estando en UNNOBA pude avanzar en mi carrera. Muchos no quieren hacer intercambios internacionales porque piensan que se van a atrasar en sus estudios. Pero, si se planifica y se toman buenas decisiones al comparar los programas de cada materia, eso no sucede”, aclara. Y resalta que aquí se encontró con un “excelente nivel académico”. En este sentido, precisa: “La educación argentina y brasileña son distintas, no diría que una es mejor que la otra, solo son diferentes y se complementan”.

Valora la experiencia más allá de lo académico. “En este tiempo hice muchos amigos y aprendí cosas que no sabía”.

Aunque él trajo la alegría brasileña y algunas de sus costumbres, confiesa que “la cultura argentina me atrapó”. Eso se traduce en los desayunos que son con mates y facturas, los picaditos de fútbol, los asados y los amigos.

“En nuestra raíz somos parecidos. Yo traje la alegría de Brasil, pero también el compromiso y la responsabilidad. Aquí aprendí otras cosas. Eso es el intercambio de culturas”, menciona y refiere que el hecho de estar viviendo en un lugar que comparte con chicos de Bolivia, Colombia, Brasil, Francia, Ucrania, Singapur y Argentina hace que las costumbres típicas de cada país se compartan de modo natural.

“Mi estadía aquí me está permitiendo crecer. No soy la misma persona que llegó hace unos meses, conocí varios lugares”, sostiene y agradece la posibilidad de haber descubierto de la mano de la movilidad académica nuevos caminos que le servirán para su futuro ejercicio profesional y para la vida.

En paralelo a sus estudios, Paulo sigue trabajando de manera remota y la flexibilidad de la UNNOBA le permite cumplir con sus obligaciones laborales. En el futuro piensa seguir estudiando y Argentina, España o México aparecen en su horizonte como destinos posibles para hacer su doctorado.

Es consciente que la presencia de extranjeros en las universidades públicas genera en Argentina algunas controversias y, como muchos otros estudiantes de intercambio, tiene una mirada precisa sobre ello: “Yo creo que quien gana es el pueblo argentino, porque los estudiantes extranjeros cuando vuelven a su país llevan la bandera de Argentina, yo gané estando en la UNNOBA, pero la Universidad también ganó conmigo, porque yo hablaré muy bien de esta experiencia e impulsaré a otros a venir. Y, cuando jóvenes argentinos vayan a mi país a estudiar, habrá reciprocidad, el intercambio es eso”, finaliza.

Leé también:

Hacer ciencia desde la universidad

Por Lorena Berro

La ciencia que se hace desde las universidades públicas tiene un valor social superlativo. Fondos que se asignan a la producción de conocimientos son volcados a laboratorios, centros e institutos de investigación y, en muchas ocasiones, transferidos al medio a través de productos y servicios que sirven a la resolución de problemáticas concretas. Sin embargo, algunas veces, esa tarea resulta invisible a los ojos de la sociedad que considera a la investigación como algo abstracto o alejado de su vida cotidiana.

Hacer ciencia lleva tiempo, demanda decisión, recursos y también alianzas.

¿Cómo se ha consolidado la investigación en la UNNOBA? ¿Cuál ha sido la contribución a la realidad de la región? ¿Cuál es la importancia de la investigación en lo científico y lo académico? ¿Cómo sostener lo construido en el escenario actual? La respuesta a estos y otros interrogantes permite indagar en un proceso que ha sido virtuoso. También, observar en perspectiva cuáles son los retos que enfrenta la ciencia realizada en las universidades y cuáles los aportes que hace a la sociedad.

Desde su creación, hace poco más de dos décadas, la UNNOBA ha definido a la investigación como “la locomotora que conduce la actividad universitaria”, y los logros alcanzados resultan el “botón de muestra” de un largo camino recorrido.

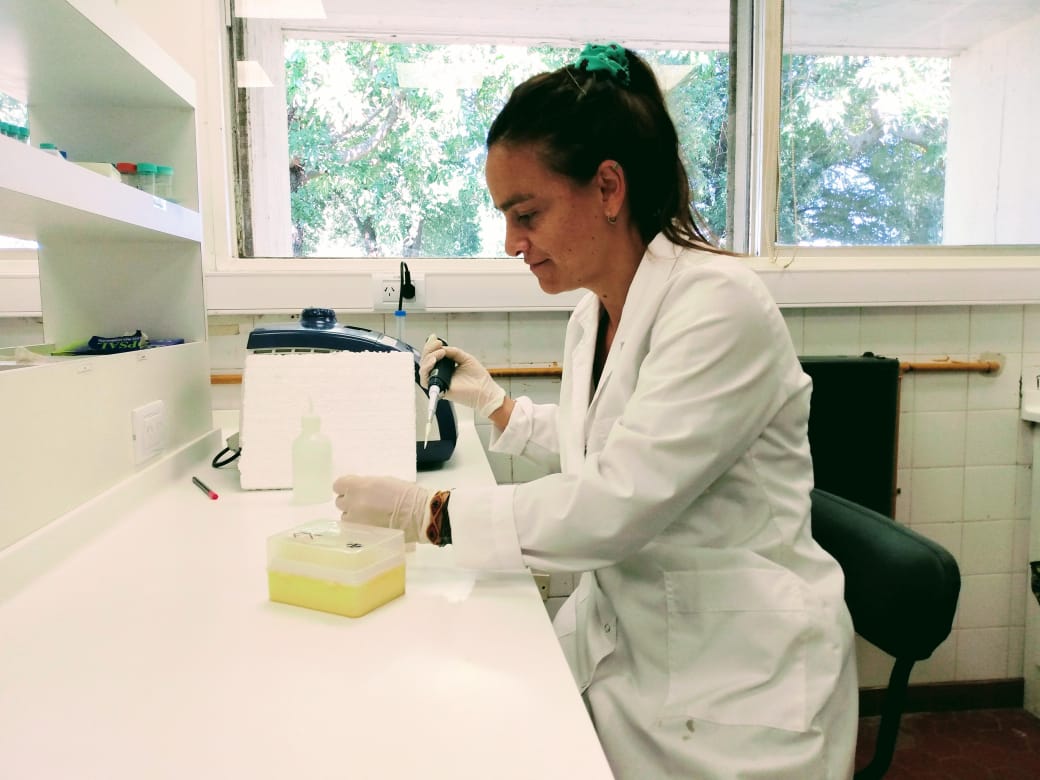

En la actualidad, la UNNOBA cuenta con 224 docentes investigadores, 152 becarias y becarios de grado y estudiantes que participan en proyectos de investigación, y 46 becarias y becarios de posgrado. Un tercio de la planta docente de la Universidad realiza actividades científicas, lo que representa un volumen significativo. Todas las actividades de investigación, desarrollo y transferencia están sostenidas por equipos consolidados y también incipientes, que trabajan en áreas disciplinares estratégicas y con una infraestructura sólida. Todos estos espacios nacieron como propios de la Universidad, y algunos de ellos, luego de cumplir con los requisitos necesarios, se transformaron en centros de dependencia compartida con organismos del sistema científico, lo que marca que la ciencia que realiza la UNNOBA se proyecta en el plano nacional e internacional.

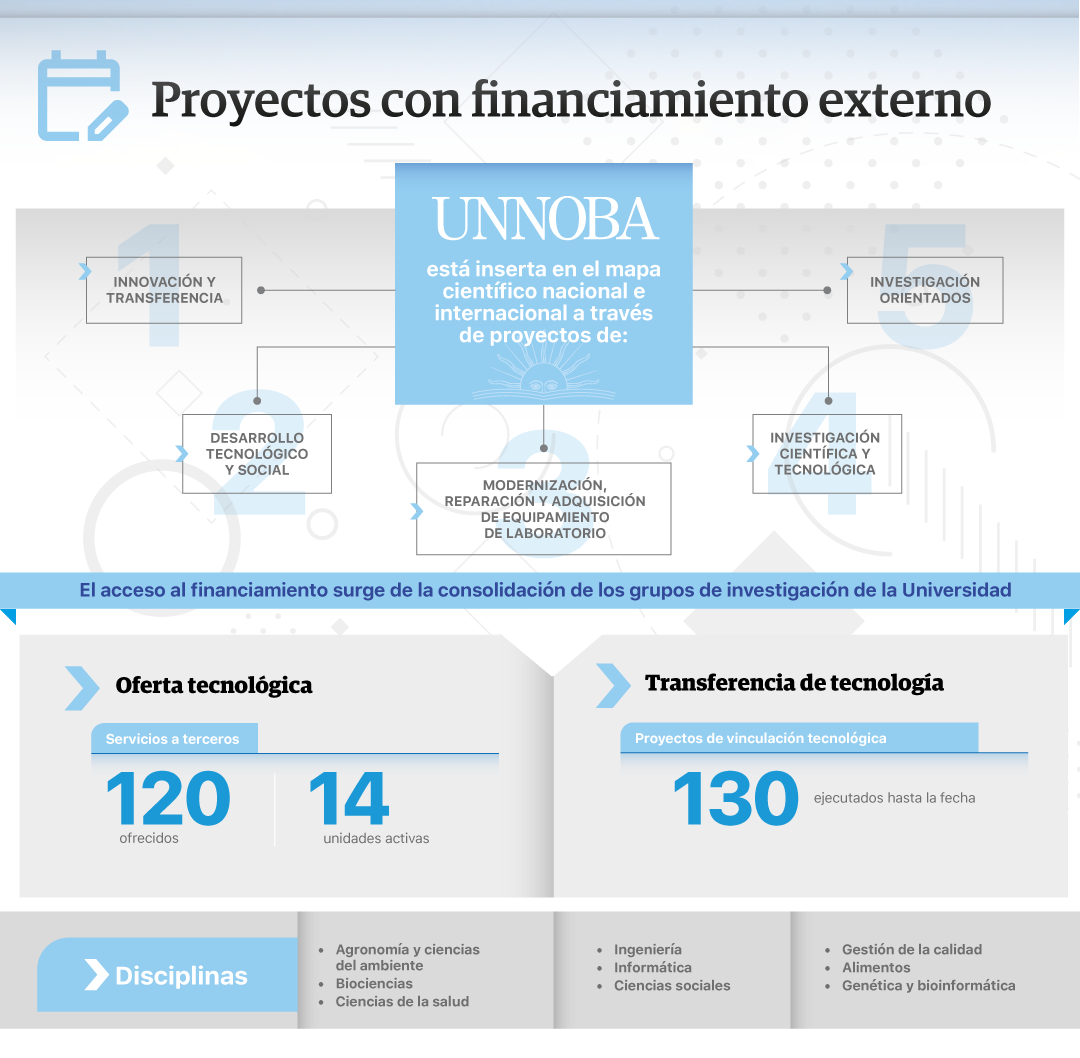

A través de la Secretaría de Investigación, Desarrollo y Transferencia, la Universidad implementa varios programas orientados a fomentar la investigación. A nivel de grado, desde 2019 a 2023 se ejecutaron 117 becas de investigación para estudiantes, en programas propios y convocatorias externas. Asimismo, en igual período hubo 235 becas de investigación de posgrado.

A la par de ello, desde 2006 a 2023 se financiaron con fondos propios 362 proyectos a través de Subsidios de Investigación Bianuales (SIB) y convocatorias especiales.

En materia de transferencia de tecnología, la UNNOBA cuenta con 130 proyectos ejecutados. Y, como parte de su oferta tecnológica, a la fecha se brindaron 120 servicios a terceros diferentes, contando con 14 unidades de servicios activas.

Un crecimiento exponencial

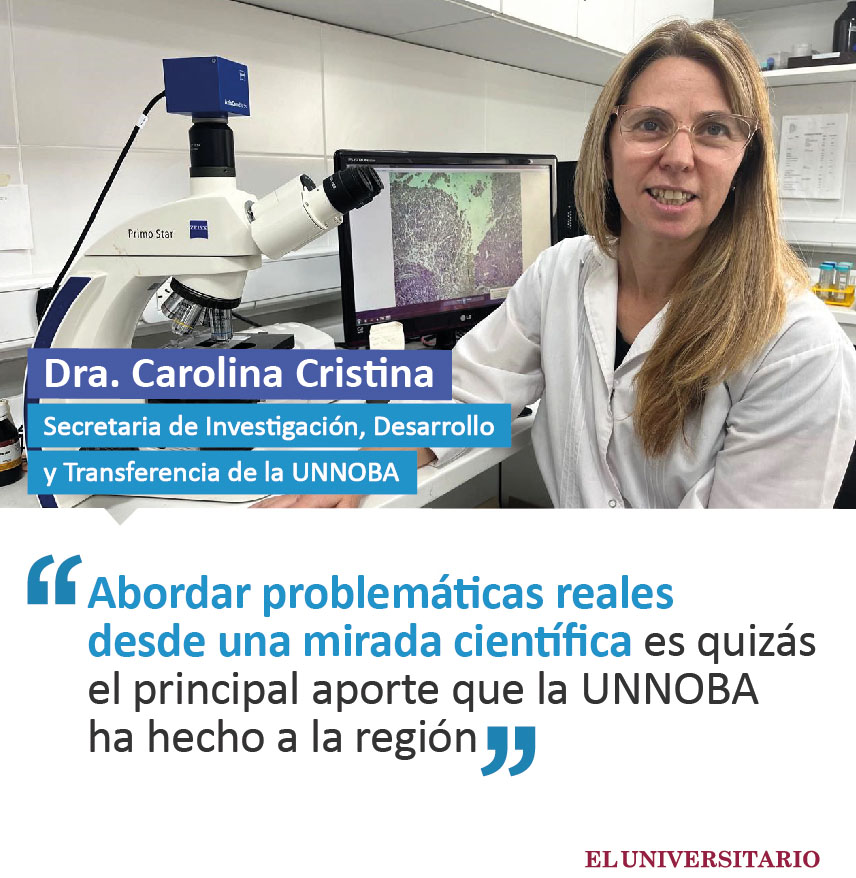

La secretaria de Investigación, Desarrollo y Transferencia de la UNNOBA, Carolina Cristina, sostiene que el crecimiento de la UNNOBA en relación al volumen y calidad de sus actividades científicas ha sido “exponencial”. Sin soslayar el duro presente que atraviesa la ciencia argentina, insiste en la necesidad de “intensificar los esfuerzos” para “sostener lo construido y asumir nuevos desafíos”.

En este sentido, observa la crisis como “un escenario que interpela a la ciencia y la convoca a seguir trabajando para hallar soluciones creativas a los problemas de desfinanciamiento”.

—¿Qué significa hacer ciencia en una universidad pública de las características que tiene la UNNOBA?

—Significa poder desarrollar proyectos de investigación con equipos que están conformados por investigadoras e investigadores que son docentes universitarios, y también formar recursos humanos dentro de la Universidad, estudiantes, graduadas y graduados que fortalecen no solo la actividad científica de la Universidad, sino la docencia. Creo que lo más trascendente de hacer ciencia en la UNNOBA es generar esa sinergia entre investigación científica y docencia. Además, la Universidad está muy relacionada con su entorno, razón por la cual, la ciencia que se hace llega a la región.

—¿Cómo ha sido el proceso de creación de grupos y espacios de investigación en la UNNOBA?

—Ha sido un proceso, por momentos duro, y también virtuoso. Fue una construcción de mucho esfuerzo, con vaivenes. Sorteamos dificultades y también obtuvimos grandes resultados.

—¿Considera que esos resultados son tangibles para la sociedad?

—En mayor o menor medida, sí. Nosotros realizamos publicaciones, organizamos y participamos de eventos científicos en los que contamos lo que hacemos. Tenemos recursos humanos y capacidad instalada en la región. Eso hace muy visible nuestro trabajo. En la actualidad, la institución cuenta con diez espacios de dependencia exclusiva UNNOBA, cuatro centros asociados con la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC) y uno de dependencia compartida con el CONICET. Esto inyecta a la región conocimiento científico y posibilidades de desarrollo. En todos estos espacios trabajan investigadoras, investigadores, becarias, becarios y personal técnico y administrativo. Contamos con equipamiento de alto porte que permite la transferencia de tecnologías y la prestación de servicios a terceros a la comunidad. Nuestra contribución al sector público y privado es tangible, porque les ofrecemos productos, soluciones técnicas y asistencia. Todo esto ha sido la resultante de decisiones institucionales y de una inversión planificada, que se retroalimentó, además, del crecimiento y de las necesidades de nuestros equipos de trabajo. La Universidad ha sostenido el crecimiento de las actividades científicas.

La ciencia que se realiza en la Universidad

Al momento de precisar qué tipo de actividad científica se realiza en la UNNOBA, la secretaria de Investigación, Desarrollo y Transferencia señala: “La Universidad hace investigación básica, pero también aplicada, es decir que transfiere tecnología y brinda servicios al medio”.

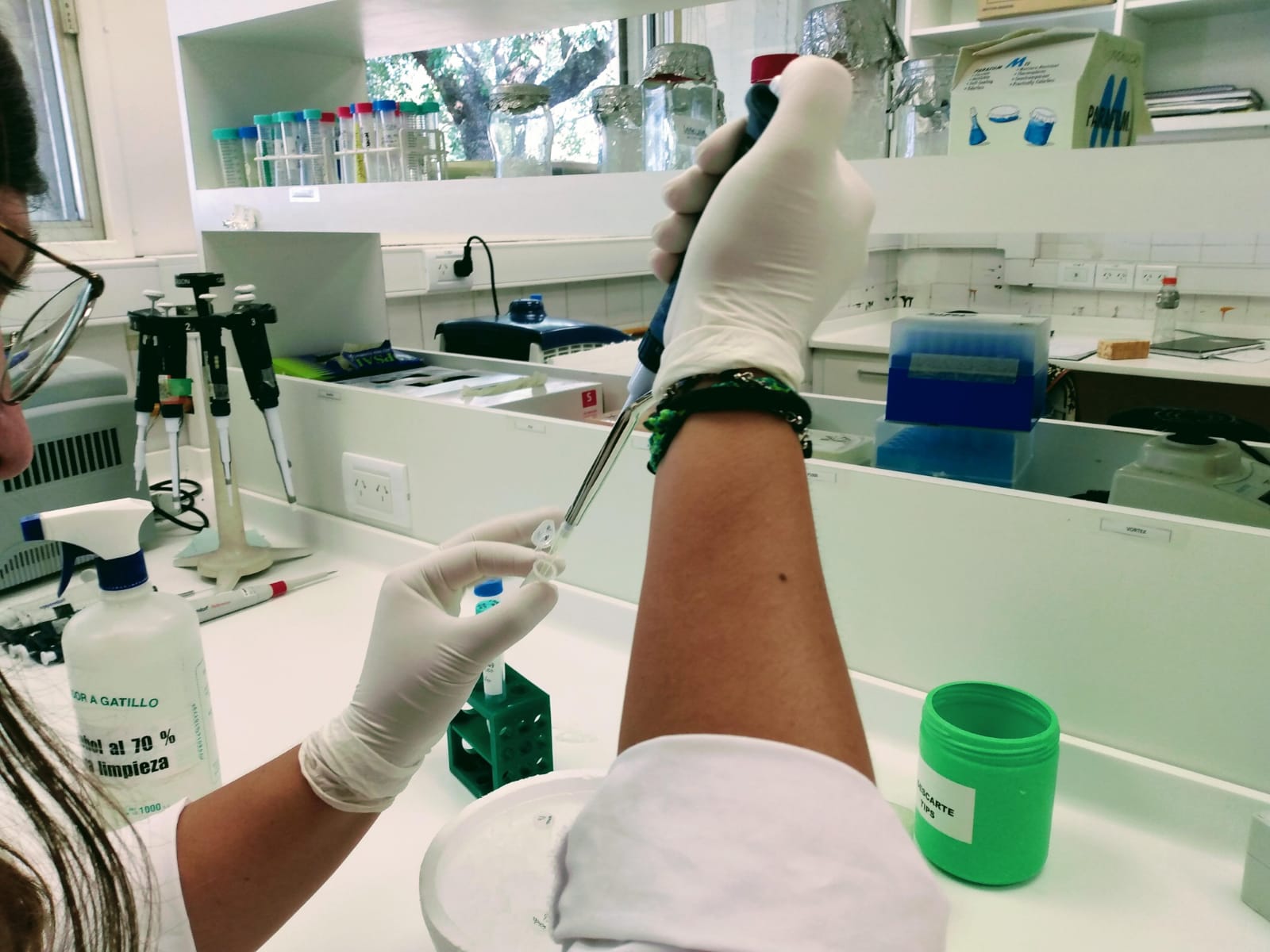

Por citar apenas algunos ejemplos, Carolina Cristina describe que, en el campo de las ciencias de la salud, se brindan servicios tecnológicos de alto nivel para diagnóstico en oncología e infecciones para clínicas y laboratorios de la Región Sanitaria III de la Provincia de Buenos Aires.

En este plano, recuerda que “en abril de 2020 la UNNOBA se constituyó como uno de los primeros laboratorios de diagnóstico de COVID-19, como parte de la red de laboratorios del Ministerio de Salud” y resalta que, “como resultado de esta actividad, desarrollada junto al Hospital Interzonal General de Agudos Abraham Piñeyro (Junín), la Universidad se convirtió en una unidad de referencia para varias regiones sanitarias del territorio bonaerense”.

En otro terreno, como el de las ciencias agrarias, “han sido relevantes los aportes al conocimiento de especies plagas, por ejemplo Dalbulus maidis, principal vector de los patógenos causales del achaparramiento del maíz, una enfermedad con muy alta incidencia en la última campaña de ese cultivo.

“A consecuencia de esto se realizan servicios tecnológicos de alto nivel para el diagnóstico de los vectores en plantas e insectos y, en paralelo, se está trabajando en el desarrollo de un bioinsecticida para el control de plagas”, agrega.

“También se trabaja en el desarrollo de nuevas tecnologías para el aprovechamiento de residuos de la industria alimentaria y agrícola”, menciona, y describe algunas de las líneas de trabajo con "herramientas biotecnológicas innovadoras en el desarrollo de alimentos y también en el estudio de la multiplicación bacteriana en aguas superficiales naturales”.

“Estos son solo algunos recortes de una tarea compleja y muchas veces silenciosa, a la que se suma la asistencia técnica a pequeñas y medianas empresas y municipios de la región”, abunda. Y subraya: “Esto ha sido posible por la calidad de investigadores que tenemos y porque la UNNOBA, desde sus comienzos, se ha caracterizado por ser una institución receptiva a las necesidades del medio. Profesionales, empresas e instituciones encuentran en la Universidad un espacio donde resolver problemas”.

En este punto enfatiza: "La Universidad es un nicho para la generación de empresas de base tecnológica, y ese es un camino que hemos iniciado, y debemos fortalecer, por cuanto tiene una potencialidad enorme en términos de desarrollo, y representa un paso más en el apoyo a empresas y profesionales de la región".

"La articulación público- privada, el desarrollo de procesos innovadores y productos, y su patentamiento son actividades inherentes a las universidades en general y a la UNNOBA en particular", abunda marcando el rumbo de los nuevos desafíos.

—Además de los ejemplos mencionados, ¿en qué otras áreas la UNNOBA despliega actividades de investigación?

—La UNNOBA investiga en todas sus áreas disciplinares. Las líneas de trabajo abarcan el campo de las ciencias agrarias, ciencias exactas y naturales, salud, ciencias sociales, humanidades, diseño, genética, alimentos, tecnología e ingenierías. Contamos con programas propios para fomentar la investigación y también, gracias al afianzamiento de nuestros propios equipos, accedemos a convocatorias externas a través de las cuales nuestros investigadores obtienen financiamiento para sus proyectos y se vinculan con el sistema científico y el ámbito productivo para estudiar y resolver problemáticas del medio.

—En términos de desarrollo, ¿qué cambió en la región a partir de la actividad científica que lleva adelante la UNNOBA? ¿Qué le aporta a la sociedad?

—Los cambios se han dado en varios aspectos, en lo científico y en lo académico. El trabajo científico de la UNNOBA y su potencialidad hizo que el CONICET se estableciera en la región y que la CIC desplegara sus líneas de trabajo también. La presencia de la UNNOBA generó nuevos núcleos de investigación y jerarquizó la tarea de otros que ya estaban establecidos y tenían una larga tradición en la ciencia. También permitió formar docentes en investigación, algo que aporta a la calidad académica. Hacer ciencia desde la Universidad nos da la posibilidad de estudiar y aportar soluciones a los temas de la región, trabajarlos desde lo científico y desde la transferencia de tecnología y hacerlo en todas las disciplinas. En el plano social, podemos dar respuestas a los problemas de empresas e instituciones y de la propia sociedad con fundamento científico. Abordar problemáticas reales desde una mirada científica es quizás el principal aporte que la UNNOBA ha hecho a la región.

— ¿El ritmo de crecimiento de la investigación que exhibe la UNNOBA es comparable con el de otras universidades?

—Contar con esta diversidad de centros y la cantidad de investigadores en esos espacios es realmente significativo. Diría que supimos aprovechar las capacidades de la región y también radicar investigadoras e investigadores con formación. Hemos aplicado todo lo que es válido en la ciencia para crecer. No sé si esto ha sido más rápido que en otras universidades nuevas. Lo que hubo en la UNNOBA fue una decisión muy fuerte de hacer de la investigación un eje medular de la institución. De hecho, en 2019 iniciamos el proceso de evaluación institucional de la función ciencia y técnica de la Universidad con el entonces Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación y, luego de haber atravesado todas las instancias, en 2023 comenzamos la implementación del plan de mejoramiento logrado.

La importancia del financiamiento

La doctora Carolina Cristina reconoce la importancia que el aporte de recursos económicos tiene para el sostenimiento del andamiaje de las actividades de investigación en las universidades y advierte: “Sin financiamiento de la ciencia en la Universidad, se perderían capacidades, calidad y oportunidades de crecimiento y desarrollo. La calidad de la ciencia depende directamente de los recursos invertidos”.

“El sistema científico argentino tiene mucho para darle a la sociedad y para funcionar necesita previsibilidad, que es lo que le permite proyectarse hacia el futuro”, reflexiona.

Respecto de esta cuestión, y sin eludir el panorama actual del sistema científico, destaca que “las y los investigadores están haciendo un enorme trabajo, buscando alternativas de financiamiento para continuar con sus líneas de investigación, por ejemplo, estableciendo colaboraciones para obtener fondos del exterior o prestando servicios a terceros para tener ingresos que les permitan sostener sus investigaciones”.

En su condición de funcionaria de la Universidad e investigadora de UNNOBA-CONICET, destaca que las actividades de investigación que desarrolla la UNNOBA se despliegan en el seno de una comunidad que entiende su valor y respalda esta tarea orientada a “seguir generando ciencia de calidad para alcanzar resultados que le sirvan a la sociedad”.

Diseño de infografías: Rafael Ignacio Guerrero

Diseño y adaptación de imágenes: Laura Caturla

Foto de portada: Lautaro Chiesa

Con la bandera de la Universidad por el mundo

Por Lorena Berro

En tiempos en que se interpela fuertemente al sistema universitario y la coyuntura pone en tela de juicio las posibilidades reales de la educación pública de brindar instrumentos para posibilitar la construcción del proyecto de vida de las nuevas generaciones, indagar en historias personales y profesionales de aquellos que han transitado por las aulas de la universidad pública, ofrece testimonios valiosos que legitiman el rol que la formación tiene tanto en el crecimiento personal como en el desarrollo colectivo.

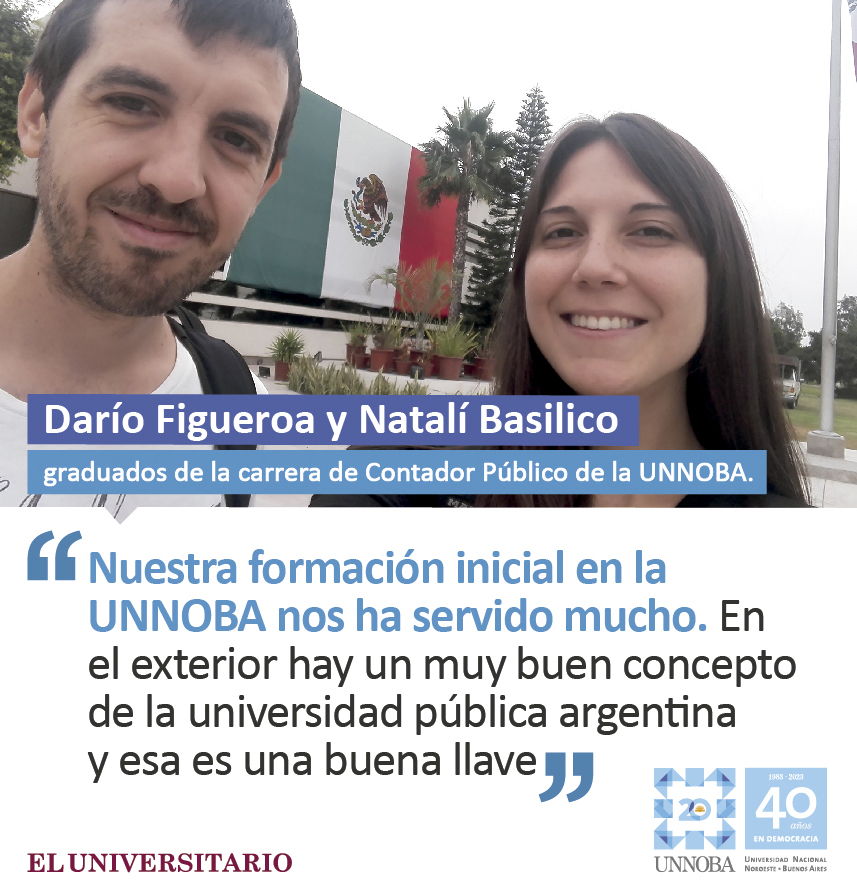

Darío y Natalí son graduados de la UNNOBA y, luego de haber vivido en México, donde realizaron primero su formación de maestría y doctorado, están radicados en Barcelona, España. Allí, ambos trabajan y siguen vinculados al ámbito académico. Llevan la bandera de “su universidad” a cada lugar al que van y, de hecho, mantienen vínculos virtuosos con la UNNOBA que se traducen en el desarrollo de distintos proyectos. Entendieron que sostener ese lazo era también un modo de retribuir a la institución y a la sociedad lo que recibieron.

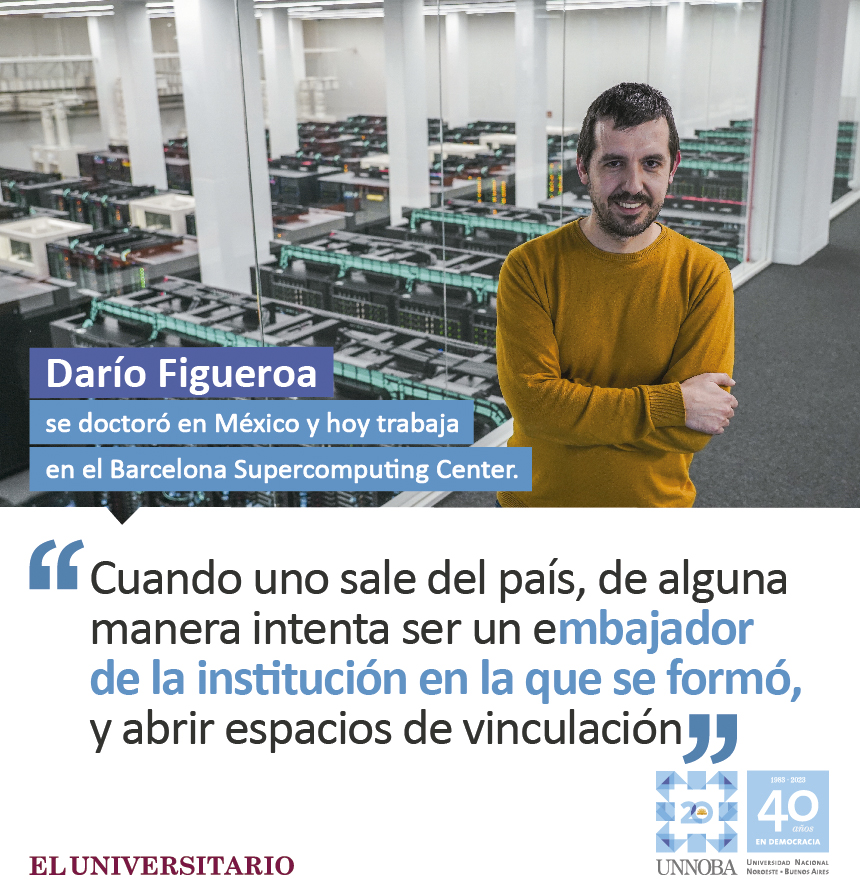

Él es Darío Figueroa, tiene 35 años, es pergaminense e ingresó a la UNNOBA en el año 2006 para cursar la carrera de contador público. Se graduó en 2011, en paralelo a que cursó la Tecnicatura en Gestión de Pymes de la UNNOBA y, posteriormente, completó una Maestría en Dirección de Empresas. Luego, aplicó para continuar con su formación de posgrado en México.

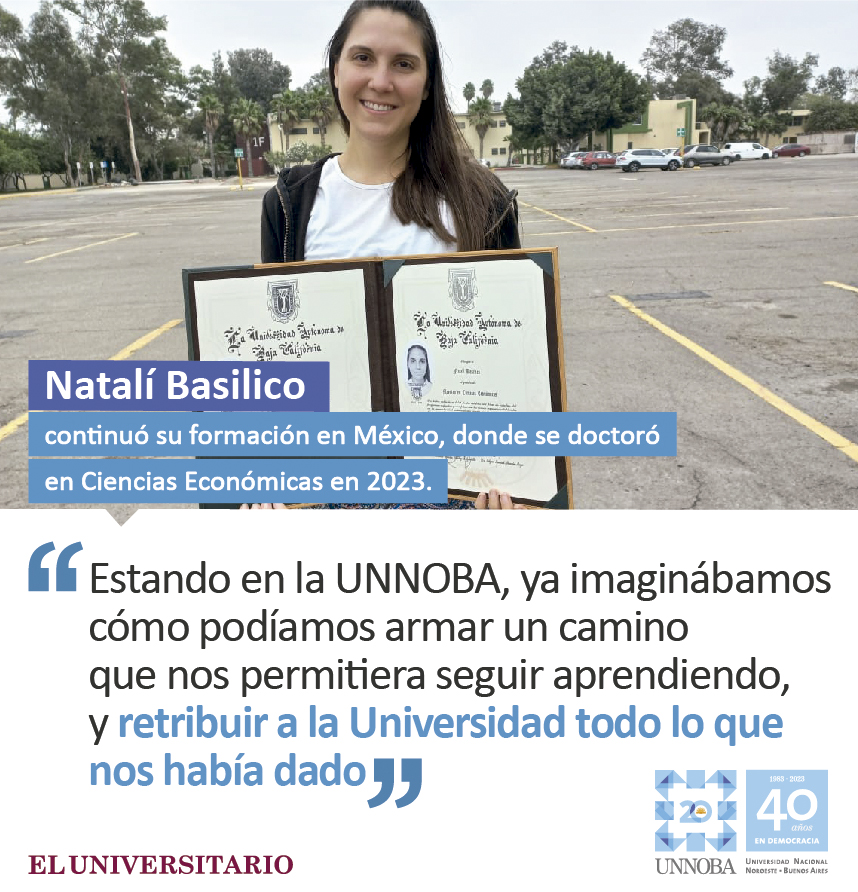

Ella es Natalí Basilico, tiene 31 años, es pergaminense, ingresó a la UNNOBA en 2011 y se graduó en 2016 como contadora pública. Antes, había estudiado música y siempre fue una apasionada por el conocimiento.

Ambos ya cuentan con su doctorado en Ciencias Económicas y comparten la vida juntos desde hace diez años. Se conocieron participando de un proyecto de Extensión de la UNNOBA. La inquietud por aprender y conocer nuevas culturas fue el motor que les dio impulso para transitar un camino que los llevó por distintas geografías.

De visita en Pergamino, en diálogo con El Universitario hicieron un recorrido por la experiencia universitaria y describieron el modo en que han transcurrido estos años de formación y crecimiento. “Estando en la UNNOBA ya imaginábamos cómo podíamos armar un camino que nos permitiera seguir aprendiendo, sin abandonar nuestra raíz y retribuir a la Universidad todo lo que nos había dado”, señala Natalí Basilico. Y cuenta que en 2015 tuvo la posibilidad de hacer una experiencia de movilidad en la Universidad Veracruzana, en la ciudad de Xalapa, México, que afianzó el deseo de “seguir explorando la diversidad cultural que hay afuera”.

Darío trabajaba en el ámbito de la gestión y la docencia en la UNNOBA. Ambos estaban ya recibidos cuando tomaron la decisión de establecerse en México para continuar con sus programas de formación de posgrado. “México tiene un sistema universitario muy desarrollado, con similitudes con el sistema argentino y un sistema de becas de posgrado que promueve la llegada de estudiantes del extranjero”, refieren.

"Cuando terminamos nuestras carreras, comenzamos a completar los casilleros del currículum que eran importantes para aplicar a las convocatorias y fuimos 'madurando' la idea de irnos. Con paciencia, frustración y entusiasmo fuimos sorteando distintas instancias y, en 2018, en una de las postulaciones, nos aceptaron”, agregan.

Lo que cuentan los llevó a la Universidad Autónoma de Baja California, en México, donde se presentaron a distintos programas de posgrado dentro de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales en Tijuana. “Aplicamos ambos en la misma facultad, pero a distintos programas. En mi caso en la Maestría en Ciencias Económicas y Darío, en la Maestría en Estudios del Desarrollo Global”, menciona Natalí.

El paso por Inglaterra

En 2020, y fruto de una política de la universidad que incentivaba a sus estudiantes de posgrado a tener experiencias internacionales, viajaron a Reino Unido para realizar una estancia de investigación en la University of Exeter: “Nos fuimos en febrero de 2020. Íbamos a estar seis meses, y en marzo comenzó la pandemia de COVID-19, circunstancia que motivó que nuestro programa de formación migrara a la virtualidad y se modificaran nuestras rutinas”.

Se valieron del confinamiento que impuso la emergencia sanitaria para cerrar sus tesis de maestría, escribir y publicar algunos artículos científicos, y completar cursos de inglés. En coincidencia con ello, tomaron la decisión de aplicar al doctorado en la facultad de México en la que estaban, y regresaron a ese país en julio de 2020.

La pandemia de Covid-19 los encontró en Inglaterra, realizando una estancia de investigación.

Durante 2020-2021 Natalí fue seleccionada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y realizó una pasantía dentro del Green Comodities Programme.

En 2022, ambos hicieron una estancia de investigación en doctoral de seis meses en la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, en Roma, Italia. Continuaron el doctorado en Ciencias Económicas y obtuvieron su título el 13 de octubre de 2023.

Ir por nuevas experiencias

Siempre abiertos a vivir nuevas experiencias, ese mismo año viajaron a Barcelona, España, a partir de una posibilidad que le surgió a Natalí de trabajar como investigadora en la Universidat Oberta de Catalunya. “Esta oportunidad me permitió hacer la transición entre el programa académico del doctorado y la investigación aplicada, que es a lo que me dedico actualmente”, refiere.

En relación a la decisión de establecerse en Europa, Darío afirma: “Nuestra premisa siempre fue acompañarnos, sin importar a quien le surgiera primero la oportunidad”.

Establecidos en España, con los permisos de trabajo correspondientes, se insertaron sin dificultad. “Natalí ya estaba trabajando y, a los dos meses, yo ingresé en el Barcelona Supercomputing Center, un consorcio público de investigación en donde me dedico a la gestión de proyectos”, comenta Darío.

Nutridos de buenas herramientas

En la actividad de ambos confluye lo que aprendieron en el trayecto formativo formal y la experiencia de investigación y gestión que llevaban en el "equipaje". “Nuestra formación inicial en la UNNOBA y las tareas que desarrollamos en la Universidad en el campo de la docencia y la investigación nos han servido mucho”, recalca Darío. En una apreciación que va más allá de lo meramente personal, abunda: "El paso por la Universidad es un antes y un después en muchos aspectos y dimensiones de la vida. La carrera que uno elige da competencias y habilidades que, aunque nunca terminan siendo suficientes, van llenando una caja de herramientas a las que uno recurre para seguir formándose y aprendiendo".

Ambos llegaron a la UNNOBA en instancias iniciales de la vida institucional, y esa circunstancia, lejos de ser un escollo, representó una oportunidad. “Elegir esta Universidad fue un acto de confianza, pero nunca una dificultad”, resaltan.

Respecto de los instrumentos que la formación académica recibida les dio para vivir distintas experiencias educativas y de trabajo en el exterior, los dos coinciden en marcar que “hay un muy buen concepto de la universidad pública argentina y esa es una buena llave”.

Pero más allá de eso, es el respeto que ellos mismos sienten por la institución en la que se formaron, lo que consolida la idea que “la universidad pública argentina existe, y cada uno tiene que validar lo que tomó de ella en cada experiencia que elige vivir”. “Ese es el desafío”, sostiene Darío y comenta que, desde que se fueron, ambos se mantuvieron vinculados a la UNNOBA.

“Cuando uno sale del país, de alguna manera intenta ser un 'embajador' de la institución en la que se formó, y abrir espacios de vinculación”, señala Darío.

En la misma línea, Natalí cuenta que, por la naturaleza de la carrera de ambos, se vincularon con el Instituto de Política y Gobierno (IPG) de la UNNOBA a través de distintos proyectos.

“Con el IPG trabajamos en publicaciones, colaborando con los equipos y, en los últimos años, a través de convocatorias específicas, trabajamos en proyectos para promover la competitividad de economías regionales”, mencionan. Y agregan: “Colaboramos en la formulación de proyectos para la creación y desarrollo del Centro Universitario PYME, anclado al IPG”.

Hasta hoy, el vínculo de ambos con la UNNOBA continúa. “Es una dinámica muy enriquecedora, el carácter que tiene la Universidad en su estructura propicia este tipo de vínculos en el que no importan tanto las geografías”, recalcan.

Tender redes

Cuando la pregunta los convoca a interrogarse sobre el futuro, se miran a los ojos, y la respuesta surge de inmediato: “No sabemos dónde nos encontrará, pero seguramente será aprendiendo cosas nuevas y creciendo. Somos universitarios y esa es una condición que se tiene para toda la vida. El mundo académico y científico ofrece infinitas posibilidades y estaremos allí donde sigamos sintiéndonos como hoy”.

“Aquí están nuestros afectos y siempre está latente la posibilidad de volver. Sin embargo, de momento quisiéramos seguir en Barcelona, aprovechando los frutos de lo que fuimos construyendo y absorbiendo conocimientos que también puedan replicarse en Argentina”, expresan.

Saben que el mundo académico es un universo rico. Del mismo modo, tienen plena conciencia de que se formaron en la universidad pública y eso los compromete con la necesidad de retribuirle a la sociedad algo de lo que les ha sido brindado como posibilidad. “Siempre estamos buscando el modo de seguir estrechando vínculos de la UNNOBA con el mundo, replicando aquí lo que en otro lugar se hace de manera diferente y viceversa”, señalan y marcan que “en esta estructura de redes que es el mundo universitario lo más desafiante es abrir puertas y generar nuevos puntos de inicio”.

Consideran que el carácter joven y regional de la UNNOBA facilita el establecimiento de esas redes: “Es una institución de puertas abiertas que siempre nos permite sentirnos parte. La cercanía que genera la UNNOBA construye vínculos que trascienden la etapa universitaria”.

Una interpelación necesaria

Hijos de la universidad pública argentina, observan con prudencia los debates que se han dado sobre la educación en los últimos tiempos y, lejos de verlos como un problema, entienden que pueden representar una oportunidad de interpelación para fortalecer un sistema cuya importancia es muy difícil de discutir por el peso específico que tiene. “Hay mucha evidencia que respalda el rol de la educación pública como instrumento para la movilidad social”, opina Darío.

En coincidencia con esa apreciación, Natalí considera que le viene bien a la educación ser interpelada. “Preguntarse de una forma distinta qué hay detrás de la educación pública, puede servir para mostrar a la sociedad lo mucho que hay detrás de ella”, plantea.

“Creemos que la educación pública está dispuesta a dar esa discusión y puede ser un momento de oportunidad que, aunque se ve como algo catastrófico, puede servir para respaldar aquello que está bien y para reflexionar sobre aquello que puede mejorarse”, abunda.

En casa

Cuando la entrevista finaliza, Natalí y Darío recorren los pasillos de la Universidad en la que se formaron y sienten que están “en casa”.

“Nuestra historia es la de muchos con los que compartimos el paso por la UNNOBA y que, con esfuerzo y humildad, se han insertado profesionalmente en la región, el país y el mundo”, recalca Darío.