El potencial del sorgo en la región

El sorgo es el quinto cereal en importancia a nivel mundial, luego del maíz, el trigo, el arroz y la cebada. Las características agronómicas particulares del sorgo han llevado a un aumento del área de cultivo en los últimos años, ya que se puede incluir en las rotaciones y resultar beneficioso para el suelo. Además, puede ser un buen reemplazo del maíz en la dieta nutritiva, sobre todo en zonas o períodos de sequía, debido a que es más eficiente en la utilización del agua. En Argentina, la producción de sorgo se concentra en la región pampeana, destacándose las zonas de Santa Fe y Córdoba como las que mejores aptitudes tienen para su siembra.

El sorgo es el quinto cereal en importancia a nivel mundial, luego del maíz, el trigo, el arroz y la cebada. Las características agronómicas particulares del sorgo han llevado a un aumento del área de cultivo en los últimos años, ya que se puede incluir en las rotaciones y resultar beneficioso para el suelo. Además, puede ser un buen reemplazo del maíz en la dieta nutritiva, sobre todo en zonas o períodos de sequía, debido a que es más eficiente en la utilización del agua. En Argentina, la producción de sorgo se concentra en la región pampeana, destacándose las zonas de Santa Fe y Córdoba como las que mejores aptitudes tienen para su siembra.

Los usos del sorgo son múltiples y dependen de su genética: además de la utilización para la alimentación animal, se puede recurrir a él para consumo humano. En este sentido el grano de sorgo posee la ventaja de carecer de prolaminas (proteína que forma el gluten), que sí están presentes en otros cereales como trigo, avena, cebada y centeno. Esto lo lo convierte en un alimento apto para el consumo de personas celíacas. Según el informe del Departamento Social y Económico de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) del año 2015, el sorgo es un alimento básico esencial en muchas partes del mundo, especialmente en las zonas más áridas y marginales de los trópicos semiáridos como Asia o África. Esta gramínea de origen tropical, adaptada a través del mejoramiento genético a una gran diversidad de ambientes, también posee otras propiedades como ser insumo para la producción de papel, adhesivos, refinamiento de minerales y elaboración de embutidos, entre otros usos industriales. En nuestro país, la demanda de sorgo se compone esencialmente de la molienda para alimentación y de la exportación. Los que demandan para molienda son principalmente firmas dedicadas a la producción ganadera y lechera, mientras que las ventas externas se componen principalmente de grandes traders internacionales.

En la sede Pergamino de la UNNOBA, científicos y especialistas del ámbito nacional e internacional expusieron los últimos avances sobre el tema en el Tercer Simposio Nacional y la Primera Conferencia Internacional de Sorgo. Todos coincidieron en que existe un panorama “más que alentador” para el sorgo, no solo como granífero, sino también como recurso forrajero y de usos alternativos. De hecho, en los últimos años se ha puesto la mirada nuevamente en incluir especies gramíneas que permitan diversificar la secuencia de cultivos y estabilizar el sistema de producción en su conjunto.

La ingeniera agrónoma Adriana Andrés, directora de la Escuela de Ciencias Agrarias, Naturales y Ambientales de la UNNOBA, sostuvo que el sorgo constituye un importante recurso forrajero y económico. “Hoy está ocupando un rol destacado en la alimentación de vacunos de carne y leche, pero lo que se pudo poner de manifiesto en el Congreso es, además, la importancia creciente del uso de este cultivo para la alimentación de aves, cerdos, humanos y la utilización de grano como biomasa para la producción de energía renovable. Por otra parte, hay que destacar el aporte del cultivo a la rotación y a su rol en la conservación del recurso productivo más importante, que es el suelo. En Argentina se siembran anualmente entre 1,2 y 1,5 millones de hectáreas de sorgo y potencialmente puede crecer mucho. En las zonas más marginales, donde la agricultura es más difícil, el sorgo aporta estabilidad y seguridad además de rendimiento”.

Alimentación animal

El doctor y médico veterinario Leandro Abdelhadi se refirió al rol fundamental del sorgo en esquemas ganaderos, lo cual permite mejorar la productividad: “Los vacunos tienen un sistema digestivo de 4 estómagos, es decir, son poligástricos. Esto les permite aprovechar eficientemente no solo el grano de sorgo sino también la planta completa. Los sorgos con taninos condensados en el grano, la mayoría de los producidos en Argentina, pueden ser utilizados para las raciones de los rumiantes, logrando de esta manera buenas producciones de carne y leche. El uso de sorgos para la categoría de vacas de cría es una herramienta fundamental para aumentar la eficiencia de los rodeos”.

Abdelhadi explicó que existe una “brecha muy grande entre lo que se hace y el potencial que tiene el sorgo”: “Hoy seguimos haciendo sorgo como en 1960. Se piensa que hacer sorgo consiste en sembrar una semilla barata, que no necesita control de malezas ni fertilidad y que el rendimiento lo define la naturaleza”.

“En realidad ya se ha comprobado que al sorgo le gusta tanto el nitrógeno y el fósforo como al maíz, y requiere un control de malezas como el maíz”, sostuvo y fue por más: “De hecho, si le damos todo esto, el sorgo hasta puede dar más que el maíz”.

Participación de los alumnos de la UNNOBA

Alumnos avanzados de la carrera de Agronomía tuvieron la oportunidad de estar presentes en este importante evento como parte de su capacitación. Fernando Vallejo: “Estoy haciendo mi tesis en sorgo y pude obtener mucha información complementaria sobre potenciales de rendimiento y brechas en el cultivo. Muy enriquecedora la experiencia de ver manejos en otros países y destacada la conferencia del doctor Miller sobre la interrelación del cultivo del sorgo y el consumo humano”. Natalí Lebreo: “Destaco la importancia que le dan al sorgo en la rotación y sus beneficios en la conservación del suelo. Mi mayor interés es la protección vegetal y me gustó mucho la parte de enfermedades y plagas”.

Pasado y presente del cereal

Uno de los momentos más desatacados del Congreso fue la disertación del doctor Frederick Miller, profesor emérito de la Universidad de Texas de Estados Unidos, quien trabajó como educador en más de 81 comités de evaluación de PhD y Msc (doctorados y maestrías en el sistema universitario anglosajón) en 23 países. Como mejorador, liberó 1.700 materiales mejorados de sorgo para uso público. Sus líneas participan de híbridos comerciales en todas las regiones sorgueras del mundo. Publicó más de 350 trabajos científicos.

En su charla se refirió a la relación del sorgo con el ser humano desde tiempos ancestrales y cómo se fueron seleccionando los genes y otros caracteres para lograr que esta planta de origen tropical se pudiera adaptar a diferentes regiones del mundo. “El sorgo fue y sigue siendo la base de la alimentación de muchas culturas, principalmente de África e India”, afirmó. “Existen restos arqueológicos con pinturas en las que se puede apreciar el sorgo, por lo que se cree que su cultivo se remonta al 2.200 AC. Algunas hipótesis sostienen que en los siglos XVIII y XIX los esclavos procedentes de África trajeron el cereal a América. Gracias a las características que tiene, puede adaptarse a climas y tierras hostiles y constituye el 70% del consumo de calorías de algunas poblaciones de India y África”, contó Miller.

Según explicó, el empleo de cereales para consumo animal ha sido un elemento dinámico en el consumo global de sorgo. Su demanda ha constituido la principal fuerza motriz para elevar la producción mundial y el comercio internacional a partir de 1960. La demanda se halla fuertemente concentrada en los países desarrollados, donde supone un 97 por ciento del empleo total. Los Estados Unidos, México y el Japón son los principales países consumidores, seguidos por la Argentina y los territorios que fueron de la Unión Soviética y Venezuela. Estos países absorben conjuntamente más del 80 por ciento de la utilización mundial de sorgo en forma de alimento para animales. En los últimos años China creció en la utilización de sorgo ocupando el primer lugar como importador”.

Por qué el sorgo mejora la tierra

Manuel Ferrari, especialista del equipo de suelos del Inta y docente de la UNNOBA, fue uno de los disertantes del encuentro. En su exposición se refirió a los aportes del sorgo a la sustentabilidad de los sistemas de producción agrícola. En ese sentido, subrayó que “para ser sustentables los modelos de producción deben cumplir algunos requisitos: conservar los recursos productivos, preservar el medio ambiente, responder a los requerimientos sociales y ser económicamente competitivos y rentables”.

El sistema de rotaciones actual en la región pampeana húmeda, con alta preeminencia de soja (en muchos casos como monocultivo), atenta contra la conservación de recurso productivo que constituye el suelo. Esto ocurre desde los aspectos químico (extracción de nutrientes) y físico (estructura del suelo y porosidad).

Además, esto tendría un alto impacto ambiental por un menor aprovechamiento de las lluvias y el aumento de la escorrentía, es decir, el agua de lluvia que circula libremente por la superficie del terreno. Todo ello contribuye al desarrollo de plagas y malezas resistentes que complican económicamente el manejo futuro de los lotes. Ante esta certeza fue que explicó la importancia de incorporar al sorgo en la rotación de los suelos: “La inclusión de cultivos de gramíneas en la rotación favorece el aporte de carbono y eso impacta positivamente en la estructura y porosidad de los suelos. El sorgo como cultivo aporta abundante rastrojo, el cual genera una buena cobertura de suelo de gran perdurabilidad. Esto mejora el balance de carbono y mejora las propiedades químicas, físicas y biológicas asociadas a la materia orgánica y hace más eficiente el aprovechamiento del agua”.

Después de analizar el aporte del cultivo de sorgo en las rotaciones con soja (que en algunos casos se ha medido hasta en un 32 % de aumento en el rinde de esta oleaginosa) “se llega a la conclusión que para la región pampeana el sorgo tiene un lugar en aquellos suelos erosionados, en suelos degradados por una extensa agricultura no conservacionista, y en suelos de menor aptitud agrícola donde el maíz tiene limitantes”.

Una Universidad atenta a las necesidades de su territorio

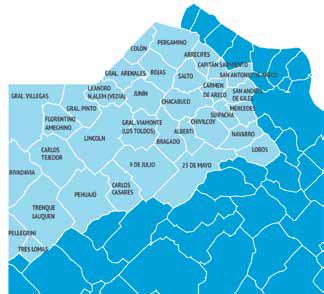

La pertinencia y calidad académica resultaron los temas más destacados tratados en la Jornada de Debate sobre la Política de Territorialización que organizaron la UNNOBA y la Universidad Nacional de San Antonio de Areco (UNSADA).

La pertinencia y calidad académica resultaron los temas más destacados tratados en la Jornada de Debate sobre la Política de Territorialización que organizaron la UNNOBA y la Universidad Nacional de San Antonio de Areco (UNSADA).

La relación entre las carreras, cursos y actividades y las necesidades de la región ha sido prácticamente un elemento innato de la UNNOBA. Es precisamente en ese camino que se expuso la política de territorialización que se proponen desarrollar la UNNOBA y la UNSADA.

La secretaria Académica de la UNNOBA, Florencia Castro, presentó los objetivos, propósitos y alcances de esta política: “La territorialización implica lineamientos y acciones para que la educación superior alcance a mayores sectores en el territorio del noroeste bonaerense. Estas acciones se concretan en aquellas localidades que así lo requieren con el fin de democratizar el acceso a la educación superior y generar líneas de acción colaborativa con los sujetos e instituciones que se orienten al desarrollo social, cultural, productivo y económico”.

En relación a la pertinencia de las acciones subrayó: “Es importante entender que no debemos ir a una localidad a abrir la carrera de abogacía o psicología, sino que hay que analizar y atender las necesidades del territorio”.

Castro planteó que la calidad educativa es un pilar básico al momento de la planificación sobre la territorialización. En relación a esto, el rector Guillermo Tamarit expresó: “De ninguna manera podemos convertirnos en universidades garaje ni generar un sistema de calidad dual. La calidad educativa debe ser la misma que se ofrece en las sedes de Junín y Pergamino que en cualquier localidad donde la Universidad desarrolle actividades”.

Florencia Castro remarcó que el objetivo es que el sistema llegue “con calidad y pertinencia a más personas”, priorizando las áreas de formación necesarias para el desarrollo integral de la sociedad. La modalidad que se proyecta para llevar adelante las acciones son los Centros Regionales de Educación Superior (CRES).

El conjunto de iniciativas de expansión pueden ir, desde un curso o carrera de posgrado, carreras de grado, líneas de investigación, hasta actividades de extensión. “Asumimos que no puede haber diferencias entre aquellos estudiantes que tienen una universidad en su ciudad y aquellos que no. Es por este motivo que la UNNOBA no puede ser la única respuesta. Debemos trabajar para integrar a los institutos de formación técnica y docente, ya que son actores valiosísimos para la formación superior”, resaltó la secretaria Académica.

También se refirió a la integración de la Universidad con el nivel medio y contó que se piensa llevar a cabo un sistema de tutorías para los estudiantes de secundaria: “Los estudiantes avanzados de la Universidad harán ese trabajo como parte de su formación profesional”.

La subsecretaria de Gestión y Coordinación de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, Danya Tavela, también estuvo presente en el encuentro. Tavela, vicerrectora de la UNNOBA de licencia por su nueva responsabilidad frente al Ministerio, se refirió a la planificación de las políticas de territorialización que se plantean desde su área. Y aclaró que es importante contar con una mirada “amplia” sobre la educación superior: “No hay que limitarse a pensar sólo en el joven de 18 años que está por empezar una carrera, sino que existen otros grupos etarios, como jóvenes no tan jóvenes de 30 años, que requieren formación de posgrado o adultos mayores que se encuentran fuera del mercado laboral, pero que tienen condiciones para seguir formándose y estudiando. Hay que explicar a los jóvenes que en la universidad pasan muchas más cosas que la carrera de abogacía o contador público”.

En relación a las líneas a desarrollar, Danya Tavela adelantó que se está trabajando en un sistema de crédito académico que se denomina “Sistema de Reconocimiento de Educación Superior”. “Tiene que ver con que si elegiste estudiar filosofía a los 18 y a los 22 y te diste cuenta que querías otra cosa, puedas sumar los conocimientos adquiridos a un esquema de reconocimiento para trasladarlo a otro recorrido formativo”.

La UNNOBA y el debate sobre la territorialización

Por el doctor Guillermo R. Tamarit

Por el doctor Guillermo R. Tamarit

@RectorUNNOBA

Estamos iniciando un debate con los municipios de la región respecto de cómo debemos llevar adelante el desarrollo y la presencia de la Universidad en cada uno de ellos. Queremos discutir acerca de las estrategias territoriales de las universidades. En el caso de la UNNOBA, ella ha nacido en su proyecto institucional con esta idea. Recientemente, incorporamos al debate a la UNSADA, una nueva universidad nacional con asiento en San Antonio de Areco y que será parte vital de la oferta educativa en el noroeste de la provincia.

Creemos, entonces, que tenemos un espacio para avanzar de forma tal que la Universidad plantee sus objetivos, y los distintos actores del territorio sus realidades y sus necesidades, para desarrollar entre todos una educación superior pertinente y de calidad.

Nuestro contexto

Hoy tenemos una educación primaria universal que se ha materializado a lo largo de más de un siglo, con la obligatoriedad establecida en 1884 por la Ley 1420.

En 1970, en el sistema de educación media teníamos el 35 por ciento de los jóvenes. En la actualidad, con la obligatoriedad, tenemos casi el 90 por ciento (datos de 2008, que dan cuenta además de 3,5 millones de alumnos, 16 mil unidades educativas y 160 mil cargos docentes). En suma, contamos con un sistema de gran cobertura inicial, pero con muchos otros problemas.

En tanto, el sistema universitario tiene 1,9 millón de alumnos, de los cuales 450 mil son de las universidades privadas (23 por ciento). En conjunto, la educación superior tiene 179 mil docentes y 50 mil no docentes. Puede decirse que es un sistema masivo que, bien organizado, tendría que dar resultados consistentes.

Los salarios en educación superior han mejorado significativamente y también la inversión en infraestructura se ha desarrollado y va a continuar su crecimiento. En otros términos, la cantidad de alumnos, los salarios de los profesores y el desarrollo de la infraestructura no aparecen como debilidades del sistema.

Los problemas

En primer lugar tenemos dificultades en los saberes de los alumnos. En el 2012 el índice PISA midió las competencias en ciencias, matemática, comprensión lectora y nuestro país terminó en el lugar 59, de 65 países.

En segundo lugar tenemos un enorme problema en el porcentaje de alumnos que no se reciben: de los 800 mil que ingresan, se reciben a término 250 mil, o sea el 30 por ciento. Luego mejoran los índices cuando se computan los que no se reciben a término, al llegar a un 50 por ciento.

El tercer gran problema son los hábitos de estudio, es decir, la dificultad que presentan los alumnos al momento de tener que asistir todos los días a clase y estudiar dos o tres horas por día.

Construir las soluciones

En este contexto es que tenemos que desarrollar nuestras propias soluciones y no esperar grandes decisiones: hay un espacio en el noroeste, entre estas dos universidades, para actuar en la región de manera muy eficiente con los municipios. En ese sentido, pretendemos debatir junto a ellos cómo usamos esta herramienta que constituye la territorialización, para abordar la articulación de la universidad con la escuela media.

No obstante, en el desarrollo de las universidades en el territorio hay prevenciones que debemos tener, para no generar un sistema dual de calidad educativa: de un tipo en las sedes centrales y de otro en las extensiones de la región. También debemos tomar recaudos respecto de la educación a distancia, una herramienta que debe estar al servicio de la calidad. Finalmente, debemos procurar que las ofertas curriculares sean consistentes con lo que el territorio demanda, es decir, que tengan pertinencia.

En este diálogo que iniciamos en la región debemos, en primer lugar, evitar reproducir las dificultades que tenemos en otros niveles de la educación. En segundo término, desarrollar el compromiso con las organizaciones y las instituciones de la sociedad. En tercer lugar, garantizar infraestructura edilicia en virtud del rango que la sociedad pretende brindarle a la educación. Un ejemplo paradigmático, en nuestra historia, lo constituyen las escuelas-palacio de Sarmiento: como eran la primera experiencia que iba tener un alumno en la educación, tenían que ser el edificio más importante al que había entrado hasta el momento. El cuarto tema es la articulación con el resto de los niveles del sistema educativo, ya que la universidad no está ajena a las otras instancias.

Finalmente, la calidad, que es el principio de todo. Debemos ser celosos custodios de ella. No importa dónde los alumnos desarrollen su actividad, la calidad tiene que ser la misma en cada universidad del país. Sin la calidad, no favoreceremos a las nuevas generaciones y les plantearemos situaciones muy difíciles a la hora de insertarse en el mercado laboral. Estamos en una situación muy compleja en nuestro país, donde las estrategias para acceder a la educación superior pueden ser individuales. Como todavía tenemos esta posibilidad que tiene que ver con la gratuidad y lo que cree la sociedad de la Universidad, es en este sentido que planteamos fuertemente el tema de la calidad y la pertinencia. Tenemos que hacer lo que se debe hacer y de la mejor manera posible, porque eso es lo que espera la sociedad de sus universidades.

Cuando la biología y la informática se encontraron

“La bioinformática es un área multidisciplinar relativamente nueva, una interfase entre la biología y la informática que permite la aplicación de herramientas tecnológicas para responder a problemas biológicos y plantear soluciones”. Con esta apreciación la doctora Gabriela Fernández, directora de la Maestría en Bioinformática y Biología de Sistemas de la UNNOBA, definió este campo del trabajo científico “relativamente nuevo” y con enorme potencial en un mundo en el que surge la necesidad de almacenar y procesar grandes cantidades de datos cada vez más complejos. “Para analizar sistemas biológicos complejos se requiere de herramientas informáticas que permitan plantear modelos y predecir comportamientos y funciones biológicas”.

“La bioinformática es un área multidisciplinar relativamente nueva, una interfase entre la biología y la informática que permite la aplicación de herramientas tecnológicas para responder a problemas biológicos y plantear soluciones”. Con esta apreciación la doctora Gabriela Fernández, directora de la Maestría en Bioinformática y Biología de Sistemas de la UNNOBA, definió este campo del trabajo científico “relativamente nuevo” y con enorme potencial en un mundo en el que surge la necesidad de almacenar y procesar grandes cantidades de datos cada vez más complejos. “Para analizar sistemas biológicos complejos se requiere de herramientas informáticas que permitan plantear modelos y predecir comportamientos y funciones biológicas”.

Fernández explicó que en la actualidad los instrumentos de la informática se aplican en diferentes áreas como la genética clínica, la biología celular y molecular y la genética evolutiva, y precisó que la importancia creciente de la bioinformática está relacionada con la necesidad de “procesar grandes cantidades de datos en el contexto de los marcos teóricos adecuados, con el objetivo de obtener resultados y predicciones más precisas y robustas en las diferentes áreas de aplicación”.

En esta línea, sostuvo que para el profesional que se desarrolla en el área de las ciencias biológicas incorporar herramientas del campo de la informática resulta un proceso necesario. “Antes el procesamiento de datos lo hacían los informáticos; el problema era que solo acercaban las herramientas pero desconocían el problema biológico”. En este contexto opinó que “la posibilidad de formar recursos humanos especializados en bioinformática es crucial para el trabajo científico”.

“Esta disciplina propone un acercamiento entre áreas, tanto para informáticos como para los profesionales de las ciencias biológicas, generando un espacio conceptual y un lenguaje en común, en el cual confluye el conocimiento científico y las herramientas tecnológicas. Es el cruce de dos mundos que se unen en la búsqueda de soluciones y en generar conocimiento científico, bien soportado estadísticamente, para poder confiar en las predicciones que uno puede llegar a hacer frente a determinados escenarios biológicos”, enfatizó.

Para la bióloga que es especialista en Genética y Biología Molecular, hay cada vez mayor tecnología puesta al servicio del procesamiento de datos, un desarrollo tecnológico “puesto a disposición del trabajo científico”. “Es una tecnología cada vez más accesible, que puede aplicarse en múltiples áreas de investigación. Lo importante es formar profesionales idóneos y dispuestos a desarrollarse en un área de trabajo multidisciplinar que cobra cada vez más relevancia”.

Educar e investigar

En relación a la evolución que ha tenido la Maestría en Bioinformática y Biología de Sistemas que dirige en la UNNOBA, Gabriela Fernández recordó que la iniciativa surgió en 2009 en el marco del trabajo de la Red Argentino-Cubana de Bioinformática y Biología de Sistemas. “Nosotros iniciamos el dictado de la primera cohorte en el año 2014. Es una carrera cotitulada con la Universidad Nacional de Quilmes, cuya coordinación está a cargo de Daniel Ghiringhelli, en representación de esa Universidad. Nuestros alumnos están terminando de cursar sus últimas materias así como elaborando sus tesis de maestría”.

Con respecto al perfil de los profesionales que se están formando en este campo, refirió que hay algunos que vienen del campo de la informática, mientras que otros provienen de las áreas biológicas. “La mayoría son egresados de la Licenciatura en Genética de la UNNOBA, también tenemos informáticos, bioquímicos y biotecnólogos y una estudiante de México que es Licenciada en Genómica. Es una carrera que ha generado mucho interés y es la única oferta en el país como maestría”, subrayó.

Gabriela Fernández insistió en la importancia de la bioinformática: “La potencialidad en este campo aumenta en la medida que crece el desarrollo tecnológico y los recursos para la investigación. Cada vez existe mayor cantidad de datos que requieren ser tratados y procesados correctamente con el fin de generar predicciones e inferencias biológicas más precisas y rigurosas. Tanto en medicina como en la investigación científica en general es fundamental la herramienta bioinformática”.

El poder de las malezas en la conservación de alimentos

Pese a que la definición que existe de maleza es la de “una planta que crece en un sitio que el hombre considera inadecuado”, hay en el mundo cerca de diez mil especies, de las cuales entre el veinte y el treinta por ciento son comestibles o comercializables.

Pese a que la definición que existe de maleza es la de “una planta que crece en un sitio que el hombre considera inadecuado”, hay en el mundo cerca de diez mil especies, de las cuales entre el veinte y el treinta por ciento son comestibles o comercializables.

Esto motivó a investigadores a comenzar una línea de investigación para encontrar en la región la utilidad de las malezas como aditivos alimentarios. Comenzaron en el año 2006 desde la Unidad Integrada (UI) UNNOBA-INTA, con el apoyo de la Universidad Nacional de Rosario.

Tanto el doctor Abel Farroni (co-director del proyecto, docente de Química Orgánica de la UNNOBA e Investigador del INTA), como Oscar Micheloni (magíster en Tecnología de los Alimentos, docente también de Química Orgánica de la UNNOBA e integrante del equipo de investigación) trabajan en interpretar la importancia de estas especies y su posible utilidad. “No todo lo relacionado con ellas es malo”, enfatizan.

“Muchos detestan las malezas en los cultivos y en el jardín porque consideran que dan aspecto de descuido. Las destruyen sin compasión, ignorando su astucia insospechada y su poder de recuperación. De hecho, varias malezas que crecen en esta región, en otras partes del mundo son alimentos. Nosotros las rescatamos y las estudiamos para utilizarlas como aditivos alimentarios”, sostienen los investigadores dirigidos por el doctor Ricardo Furlán, investigador del IIDEFAR- CONICET (Instituto de Investigaciones para el Descubrimiento de Fármacos de Rosario).

Una de las premisas del proyecto es la utilización de los recursos presentes en la región, por lo que hasta el momento se identificaron sesenta y cinco especies, con resultados prometedores en algunas especies como Vara de Oro (Solidago chilensis, también conocida como hierba de los judíos), Cardencha (Dipsacus Fullonum, comúnmente llamada cardo mariano) y Bandera Española (Lantana cámara). La posible utilidad de éstas residiría en la capacidad de preservar alimentos y, precisamente, allí está el foco de la investigación.

Al respecto, Oscar Micheloni, explica que hoy existe una tendencia a nivel mundial en buscar aditivos en fuentes naturales. “Hay distintas líneas para preservar alimentos. Nosotros nos aproximamos a la inhibición de procesos enzimáticos de deterioro, o inhibición de procesos oxidativos enzimáticos, que es lo que se hace cuando uno quiere conservar un alimento fresco, mínimamente procesado, y lograr que no se deteriore rápidamente. Entonces tratamos de sortear esta oxidación buscando fuentes de conservación naturales para evitar el uso de aditivos sintéticos”.

Los aditivos que se estudian apuntan a conservar cortes frescos, como ensalada de frutas, sopas o vegetales en bandeja. La mezcla de origen natural que se pretende utilizar como agregado tiene un efecto inhibitorio sobre la enzima que se denomina “poliferanoxidas”. Lo que hace es evitar el “pardeamiento” u oscurecimiento del producto. Como parte de la investigación también se desarrollaron distintas herramientas necesarias para abordar el trabajo, entre ellas, las técnicas llamadas “autográficas”, que permiten poner en evidencia cuáles de las malezas en estudio tienen la capacidad de inhibir las enzimas.

Para Abel Farroni, el proceso es largo, ya que el impacto de aceptabilidad también está presente en el producto final. “La idea es evitar las alteraciones y lograr cambios que terminen en un producto realmente aceptable y con características diferentes en el mercado. Lo que se pretende es lograr un compuesto con la capacidad de inhibir la reacción de deterioro y que sea estable, suficientemente potente para ser aplicable y que no altere el sabor, las propiedades o la textura. Luego de eso viene la estabilización, la comercialización y la seguridad alimentaria, un proceso bastante largo”.

Formación de Recursos Humanos

La investigación propiamente dicha no solo es objetivo de los investigadores, para ellos la formación de recursos humanos también es primordial. “Investigamos con el objetivo de generar un conocimiento o tecnología pero también, y no es menos importante, para formar recursos humanos”, sostiene Farroni.

“Al ser docentes investigadores, nuestra función no solo es desarrollar el producto sino armar un equipo de trabajo, formar recursos humanos con los alumnos para que continúen con las investigaciones y además para que la UNNOBA en el futuro forme profesionales que puedan realizar otras investigaciones”, plantea el codirector.

Un espacio para reflexionar sobre los problemas de aprendizaje

Hay un tema recurrente en las escuelas: cómo responder y dar solución a la demanda de niños y adolescentes con problemas de aprendizaje. Son muchas las familias que se preguntan por qué sus hijos tienen dificultad para escuchar a los docentes y hacer la tarea, o son citados por mal comportamiento. Desde el curso de posgrado “Psicoanálisis y problemas de aprendizaje”, dictado por la UNNOBA, se buscan respuestas de intervención a estos problemas.

Hay un tema recurrente en las escuelas: cómo responder y dar solución a la demanda de niños y adolescentes con problemas de aprendizaje. Son muchas las familias que se preguntan por qué sus hijos tienen dificultad para escuchar a los docentes y hacer la tarea, o son citados por mal comportamiento. Desde el curso de posgrado “Psicoanálisis y problemas de aprendizaje”, dictado por la UNNOBA, se buscan respuestas de intervención a estos problemas.

El Universitario dialogó con la docente María Victoria Rego acerca de la propuesta que viene desarrollando en la Universidad desde el año 2014, junto a un equipo de trabajo que proviene de la cátedra de “Psicopedagogía Clínica” de la UBA.

Rego explica que “en la actualidad predominan las propuestas con diagnósticos estandarizados, como la dislexia [alteración en la capacidad de leer y escribir] o el síndrome de déficit de atención [trastorno del comportamiento caracterizado por la distracción]”. Y agrega: “En un contexto en el que priman esas miradas más generalizantes, nosotros pensamos en otro tipo de propuesta, en la que se realce lo subjetivo, los aspectos en los que cada niño de una manera singular se relaciona con los objetos de conocimiento y con las ofertas escolares, y qué dificultades cada uno encuentra en ese proceso”.

“Nos encontramos con muchísima demanda de espacios como éste -dice la docente-, que abren el diálogo y el intercambio en una temática muy angustiante para quienes trabajamos con los chicos. Es interesante el encuentro de los distintos campos profesionales porque se marcan intereses en las fronteras disciplinares de los colegas”.

“Los motivos de consulta más comunes son la desatención, el desinterés en aprender cosas nuevas, la impulsividad, los chicos que no pueden quedarse quietos...”, comenta. Pero, ¿qué implica este tipo de propuesta, ese “realce de lo subjetivo” en vez de la respuesta estandarizada? “Cada vez que aparecen estas problemáticas, lo que hacemos es mirar hacia atrás y pensar cuáles son las condiciones psíquicas previas necesarias que tienen que estar dadas para, por ejemplo, poder concentrarse en la escuela”.

Aunque sentarse a pensar en algo pueda parecer un hecho natural, no lo es, por eso el psicoanálisis hace “una mirada desde los problemas hacia la constitución psíquica” y eso permite pensar de otra manera la intervención en el aula. “Se trata de intentar problematizar y pensar las mejores estrategias para cada niño en particular, es decir a no hacer diagnósticos a partir de etiquetas”.

-¿Se les ha planteado la pregunta sobre lo epocal en relación al aprendizaje, el impacto de lo digital por ejemplo? Dicho de otro modo, ¿todo pasado educativo fue mejor?

-No lo creo. Los problemas de aprendizaje estuvieron siempre. Sí hay características epocales que vale la pena ponerse a pensar, como qué recursos psíquicos se ponen en juego con las redes sociales y qué respuestas tiene la escuela frente a eso. Por ejemplo, el rol de la imagen y el uso de la palabra que tiene la escuela, con una versión mucho más moderna que posmoderna, en la que a veces ofrece propuestas que quedan muy alejadas de las condiciones psíquicas de los chicos de hoy. Pero eso hay que dilucidarlo, porque tenemos modalidades epocales enriquecedoras, niños con una riqueza psíquica que les permite concentrarse en múltiples cosas a la vez, con gran capacidad de reacción, porque pueden razonar con elasticidad. Sin embargo también hay modalidades emprobrecedoras, por eso hay que ver el caso singular.

-En el marco teórico del curso se pueden leer los nombres de autores de un nivel de la filosofía más abstracta y general, como Cornelius Castoriadis, algo llamativo debido a esa demanda que mencionaba antes en relación a la “resolución de los problemas” en el aula, y llevar por esos caminos tan prácticos a ese tipo de filósofos puede resultar un gran desafío.

-La propuesta conceptual es desde el psicoanálisis contemporáneo, que son todos los autores poslacanianos que comenzaron a hacer hincapié en la actividad de representación del psiquismo, en la posibilidad de simbolización, de crear. Esas problemáticas abarcan un espectro muy amplio de complejidades psicopatológicas. Nosotros tratamos de ubicar a los problemas de aprendizaje dentro de estas modalidades precarias de la actividad representativa, que tienen un origen histórico, subjetivo, por eso hablamos de constitución psíquica. Partimos del problema de aprendizaje para pensar todos los momentos de estructuración del psiquismo del niño, cómo se fueron dando y en dónde podemos encontrar los conflictos restrictivos que empobrecen, justamente, esa actividad de representación. Por eso incorporamos autores como Castoriadis, Aulangnier o Green, que empiezan a plantear los problemas del pensamiento desde una óptica compleja.

Edificar el futuro: la UNNOBA construye cimientos en la región

En el marco de una etapa de consolidación en la región, la UNNOBA apuesta a crecer en su infraestructura para dar un soporte físico a la expansión académica e institucional.

En el marco de una etapa de consolidación en la región, la UNNOBA apuesta a crecer en su infraestructura para dar un soporte físico a la expansión académica e institucional.

En el último tiempo se inauguraron nuevos espacios para la realización de diferentes actividades y, además, se suman numerosos proyectos de corto y mediano plazo, que van en la misma dirección.

La apertura de dos nuevos espacios en el predio del Edificio Presidente Raúl Alfonsín, en Sarmiento 1169 (el Auditorio bautizado Bicentenario de la Declaración de la Independencia y el Laboratorio de Ensayos de Materiales y Estructuras, LEMEJ) son ejemplos de esta decisión adoptada por las autoridades universitarias. A ello habrá que sumarle la próxima inauguración de un espacio en la ciudad de Rojas y los proyectos del Comedor Universitario y Salón de Usos Múltiples en Junín, el Laboratorio de la Escuela de Ciencias Agrarias, Naturales y Ambientales (ECANA), y el Museo de Ciencia y Tecnología, entre otros.

El rector de la UNNOBA, Guillermo Tamarit, señala que se trata de “dotar a la institución de una perspectiva de infraestructura”, para consolidar “un espacio donde la Universidad se desarrolle en el futuro”.

En el mes de julio se inauguró oficialmente el Auditorio Bicentenario. “Se trata de algo necesario para la sede Junín de la Universidad”, afirma el arquitecto Martín Chacón, director de Infraestructura de la Universidad. “La sede de Junín de la Universidad no tenía lo que conoce específicamente como un auditorio. Sí contaba con el Aula Magna en el Edificio Alicia Moreau de Justo y con el Salón de la Democracia Argentina, pero no con un lugar con las comodidades propias para su uso específico, como una actividad teatral, musical, una charla y demás”.

Ubicado en el Edificio Presidente Raúl R. Alfonsín, el Auditorio Bicentenario es un espacio de trescientos ochenta metros cuadrados con capacidad para 200 espectadores.

Chacón explica que, a diferencia de lo que suele suceder con otros auditorios, “aquí el escenario no está elevado, sino que las butacas están instaladas en gradas”. Esta decisión se tomó porque es una sala relativamente chica, y esta disposición “permite ver bien de todos lados y, a su vez, posibilita el acceso de personas con restricciones motrices al escenario”.

El responsable de Infraestructura de la UNNOBA destaca que la acústica del auditorio “es muy buena” gracias a los paneles que fueron instalados para que se absorba el eco. Para eso se recibió el asesoramiento de profesionales en la materia.

Además, el lugar tiene una iluminación general de la sala y una específica para el escenario, lo que permite ambientar la presentación que allí se haga.

Por otra parte, en el mismo mes se inauguró el LEMEJ, un laboratorio que también fue construido en el predio del Edificio Presidente Raúl R. Alfonsín. “El LEMEJ tiene un aula, una sala de trabajo para investigación de gabinete, cocina, baño, una sala de reuniones, una oficina privada, un espacio denominado ‘sala húmeda’ porque se hacen pruebas con un ambiente determinado, y un espacio más grande donde se trabaja específicamente con las maquinarias”, describe Chacón.

En este lugar se puede hacer control de calidad de los metales y aleaciones utilizados en las construcciones y productos industriales, así como ensayos destructivos y no destructivos. Asimismo, se pueden realizar tareas de inspección de obra y asesoramiento en recuperación, reparación o refuerzos en construcciones existentes.

Extensión a la región

Si bien cuenta con dos sedes, que son las de Pergamino y Junín, la UNNOBA trabaja en la apertura de espacios en otras localidades de la región para llevar a esas comunidades actividades universitarias, principalmente de Extensión.

En ese contexto se firmó, en 2015, un convenio con el municipio de Rojas y, producto de ese acuerdo, en el futuro inmediato la UNNOBA inaugurará su propio espacio en la ciudad. Se trata de un inmueble cedido a la Universidad, en donde funcionaba la antigua estación del ferrocarril.

“Es un edificio que tiene más de cien años”, aclara Chacón. Allí se debió hacer una reforma muy profunda. Es que, más allá de la antigüedad de la construcción, en un momento dejó de funcionar como estación y se instalaron allí oficinas municipales muy diversas, de áreas como Cultura, Previsión Social, Trabajo, Tránsito, “todo con divisiones de durlock, de madera y pisos cambiados”.

Chacón indica que cuando la UNNOBA tomó posesión del inmueble, se trabajó en muchos aspectos sobre esa edificación de unos 400 metros cuadrados cubiertos: “Se hicieron baños, se modificó la cocina, se habilitaron oficinas de la planta baja y la planta alta, hubo que hacer mucho trabajo de carpintería, se estableció un solo ingreso, y una vez que estaba todo prácticamente terminado, tuvimos problemas de humedad con las fuertes lluvias, por eso se postergó la inauguración: hubo que arreglar los techos y solucionar la humedad de las paredes”.

Con todo, se mantuvieron las características estructurales de la construcción, que corresponden al “típico estilo inglés de todas las estaciones ferroviarias de la región”.

Otra de las obras que está en marcha es la del Comedor Universitario en la sede Junín. En rigor, será un edificio de Usos Múltiples, donde también habrá espacios dedicados al fomento de la cultura y las oficinas del área de Bienestar Estudiantil y de la Federación Universitaria.

“El comedor será mucho más que un lugar para comer. El nombre no identifica acabadamente todo lo que sucederá aquí, que tiene que ver con la vida universitaria y convertirse en un lugar de encuentro para la comunidad”, manifestó el rector en el acto de inicio de las obras.

El proyecto tiene, entonces, tres instancias: el comedor, el Salón de Usos Múltiples y el área destinada a Bienestar Estudiantil. Actualmente se está haciendo la primera de ellas.

Chacón especifica que en el comedor hay un sector en planta baja con una cocina, fotocopiadora, baños y un espacio central para mesas, arriba hay otro anillo para más mesas, y también hay una explanada en el exterior. La capacidad puede llegar hasta 300 personas sólo en el interior del edificio, es decir, sin contar la explanada que podrá utilizarse de acuerdo a las condiciones climáticas.

Mientras se trabaja en esa construcción, ya se está avanzando en la licitación para la segunda y tercera etapas de la obra, que serán el SUM y las oficinas.

El primero de ellos será “un lugar enorme que va a dar posibilidades de armar dos o tres escenarios y hacer diferentes eventos, y también tendrá un espacio afuera, en la explanada, como el comedor, lo que permitirá hacer eventos de los más variados”, asevera Chacón, quien además remarca que “la idea es que sea todo un edificio y que esté todo vinculado”.

Afincado en la calle Jorge Newbery, entre Italia y Sarmiento, la construcción es un antiguo galpón del ferrocarril, que a partir de esta intervención pasará a formar parte del corredor cultural educativo que fue definido por la Universidad y la Municipalidad para esta zona de la ciudad.

De cara al futuro

Otro de los proyectos es el Auditorio de la Escuela de Ciencias Agrarias, Naturales y Ambientales (ECANA), en Pergamino, que tiene unos 280 metros cuadrados cubiertos, una capacidad de 200 personas, y un equipamiento “propio de un Aula Magna”, con sillas, iluminación general, tarimas, con equipo de sonido y para proyecciones. Su inauguración está prevista para este año.

Además, en el corto plazo comenzará la construcción de la primera etapa del Laboratorio de la ECANA. “Hoy la Escuela cuenta con un espacio que va a ser utilizado para extenderlo –comenta Chacón–. De los 150 metros que hay actualmente, pasará a tener unos 600”.

El titular del área de Infraestructura de la UNNOBA subraya que “un laboratorio es una construcción muy específica, en la que no hay nada librado al azar, porque tiene que ser absolutamente funcional”.

Mientras se llevan a cabo las obras descriptas anteriormente, se están desarrollando otros proyectos de manera paralela. Uno de ellos, el Museo de Ciencia y Tecnología es “un proyecto ambicioso que se llevará a cabo en el terreno que está detrás del predio Mr York”, describe Chacón.

Y hay más iniciativas planificadas, como la instalación de más aulas para la ECANA, la ampliación de la Escuela de Diseño, un SUM para Extensión en el Edificio Presidente Raúl R. Alfonsín, o la construcción del cuarto y quinto piso del Edificio Elvira Rawson de Dellepiane (ubicado en Newbery y Rivadavia).

Se trata, en definitiva, de una concepción de la educación superior con perspectiva de futuro, como indica Tamarit: “Nosotros todavía estamos en una etapa inicial, pero tenemos que pensar la Universidad para los próximos 50 o 100 años, y generar certezas respecto de qué tipo de actividades podemos desarrollar de aquí en adelante. Entonces yo creo que estos son mensajes del rumbo de la Universidad, que trascienden el aspecto de la infraestructura. Estas iniciativas señalan con toda claridad para dónde vamos”.

El desafío de enseñar a personas con discapacidad visual

Docentes del equipo de Articulación e Ingreso de la Universidad trabajan con estudiantes que tienen ceguera y disminución visual para que puedan cursar en condiciones similares que sus compañeros.

Docentes del equipo de Articulación e Ingreso de la Universidad trabajan con estudiantes que tienen ceguera y disminución visual para que puedan cursar en condiciones similares que sus compañeros.

La directora de Articulación e Ingreso, Macarena Forneris, plantea: “Nos encontramos con situaciones nuevas que nos pusieron ante nuevos desafíos: acompañar a estudiantes con disminución visual de manera tal que su discapacidad no sea un impedimento para seguir estudiando”.

Eliana Serrano, ayudante alumna en la Escuela de Tecnología, integra este proyecto y recuerda: “En diciembre de 2014, cuando comenzaba el taller de articulación e ingreso, la directora me cuenta que entre los ingresantes había un chico no vidente y me propone ser su tutora”. “Hubo un antes y un después en mi carrera”, subraya y agrega: “A mí me impacto a nivel personal, crecí muchísimo porque comencé a ver las cosas de otra manera. Puedo tener un día agotador pero salir con una sonrisa luego de una de las tutorías. Incluso decidí orientar a esta temática mi tesis de grado”.

Pero la discapacidad visual puede ser más o menos problemática según la carrera que se estudie. “Las carreras vinculadas a la informática tienen una fuerte base en matemática, por lo que se hace más difícil la enseñanza y el aprendizaje, ya que se trabaja con fórmulas y gráficos”, explicó Forneris.

Juliana D’Andrea, profesora de Matemática e integrante del equipo de Ingreso, explica: “La primera problemática fue sobre cómo enseñar a leer un gráfico. Entonces nos contactamos con Ana Bernarda, docente de ciegos, y ella comenzó a trabajar con nosotros para adaptar el material”.

Ana Bernarda, profesora de Discapacitados Intelectuales y Ciegos y Disminuidos Visuales, fue quien guió y acompañó a las docentes para realizar un diagnóstico sobre la condición de cada estudiante. “En primer lugar hay que evaluar si son ciegos o disminuidos visuales, su capacidad para reconocer de modo táctil diferentes texturas, el dominio de la lecto-escritura y notación matemática Braille o la posibilidad de utilizar macrotipos [letra ampliada]”, distinguió Bernarda.

“Mi tarea es intentar que los gráficos puedan ser accesibles a través del sentido del tacto, es decir, todos son en relieve y confeccionados artesanalmente. La mayoría de los relieves los hago con plastilinas y lanas”, contó la especialista que colaboró en este desafío.

No ha sido una tarea sencilla, en algunas ocasiones se han encontrado con estudiantes que no tenían base en matemática. La secretaria Académica de la UNNOBA, Florencia Castro, remarcó: “Nosotros tenemos claro que lo que hacemos es un trabajo de acompañamiento y adaptación de materiales pero los estudiantes con esta discapacidad tienen que estudiar igual o más que sus pares”.

La secretaria Académica aseguró que el principal trabajo de este equipo es generar la posibilidad de que el estudiante logre un aprendizaje autónomo. En relación a ello, D’Andrea remarcó que los alumnos con capacidades diferentes acceden a los mismos programas que el resto de los cursantes: “No es que se les facilite el estudio, sino que adaptamos el material para que, justamente, tengan las mismas oportunidades que sus compañeros”.

Florencia Castro valoró la tarea llevada a cabo por las docentes que integran el equipo de Articulación e Ingreso que emprendieron este desafío: “Las profesoras trabajan a diario para incluir y generar las mismas condiciones para todos los estudiantes y lo han realizado desde el corazón”.

Eliana Serrano contó: “Cuando me avisaron que iba a cursar un chico ciego comencé a prepararme de manera independiente, busqué y leí documentos para saber cómo adaptar la clase y los materiales a la condición de él y que le sirviera al resto. Más que integrarlo, la intención siempre fue incluirlo”. Y añadió: “Con el paso del tiempo decidí aprender Braille porque es una herramienta fundamental para relacionarme con el estudiante”.

“Es muy difícil no involucrarse emocionalmente con el aprendizaje de estos estudiantes. Realmente hacen mucho esfuerzo por superarse día a día, pero estamos convencidas de que la mejor manera de colaborar en su formación es no regalarles nada”, remarcó la docente de matemática Juliana D’Andrea. Además recordó textualmente el mensaje que le envío, luego de rendir un parcial, un estudiante que quedó ciego a los 18 años: “Quería expresarte que el desafío que te propusiste fue muy exigente, pero de enorme valor humano y académico… te agradezco por no ir por el camino fácil”.

Tanto la secretaria Académica (Florencia Castro) como la directora de Articulación e Ingreso (Macarena Forneris) señalaron que tuvieron que trabajar con los docentes de las distintas carreras para que entiendan que en algunos casos debían modificar modalidades de cursadas y evaluaciones. “En cierto sentido hicimos un trabajo de sensibilización con los docentes de algunas asignaturas que debían replanificar las cursadas y las metodologías de trabajo. Algunos comprendieron rápidamente, otros no tanto. Pero entendemos que debemos acompañarlos porque no siempre es fácil enfrentar lo nuevo”, dijo Castro.

“Recientemente se aprobó el proyecto y la financiación del programa sobre Políticas de Discapacidad para Estudiantes universitarios (PODES), lo que nos va a permitir disponer de otros recursos que faciliten la tarea que hasta el momento vienen realizando estas docentes con gran esfuerzo y dedicación”, destacó la secretaria Académica.

Compromiso social universitario

Por el doctor Guillermo R. Tamarit

Por el doctor Guillermo R. Tamarit

@RectorUNNOBA

Desde siempre las universidades han estado al servicio de intereses, en general ligados al poder económico, religioso o político. La novedad que inaugura la Reforma Universitaria de 1918 es la de establecer al conjunto de la sociedad como la destinataria de la actividad universitaria.

En definición de uno de los más importantes teóricos del movimiento reformista, Gabriel del Mazo, el saber universitario debe estar al servicio de la sociedad.

Otro antecedente que surge de la influencia reformista, resultó el proceso de creación de universidades populares peruanas de estudiantes y obreros llevada adelante por fundador del APRA, Dr. Raúl Haya de La Torre. En la misma dirección, el Primer Congreso de Universidades Latinoamericanas, desarrollado en la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el año 1949, proponía: “La universidad es una institución al servicio directo de la comunidad cuya existencia se justifica en cuanto realiza una acción continua de carácter social, educativa y cultural, acercándose a todas las fuerzas vivas de la nación para estudiar sus problemas, ayudar a resolverlos y orientar adecuadamente las fuerzas colectivas”.

Sin embargo el antecedente mediato que inspira los debates actuales, resultan de las ideas, entre otros, de quien fuera Rector de la Universidad de Buenos Aires en el período 1957-1962, Dr. Risieri Frondizi. Hace más de medio siglo planteaba sobre la función social de la universidad: “Esta es, sin duda, la misión más descuidada entre nosotros, aunque una de las más importantes”. Pero, “no es suficiente abrir las puertas de la universidad pública al medio, para ofrecer lo que sabemos hacer, ni con hacer lo que nos solicitan; hoy la Universidad debe hacer lo que es necesario. Es necesario abrirse a la comunidad y formar parte de ella. El desafío es escuchar, integrar la Universidad a la Sociedad e involucrarse para elaborar una respuesta útil y comprometida, no solo con el futuro, sino con el presente”. El mismo Frondizi entendía que “si la universidad no desempeña su misión social, las tres misiones anteriores [cultural, científica y formación de profesionales] pierden buena parte de su valor y sentido”.

También nos aportaba una visión crítica de la educación superior continental: “La universidad latinoamericana es estéril porque no ha logrado aún el maridaje de la ciencia y la técnica con las necesidades del país. No solo la institución es estéril, sino que sus profesores, salvo escasas excepciones, no engendran hijos –discípulos– capaces de mantener la continuidad del saber, sino profesionales sin conciencia ni responsabilidad social, apresurados por lograr los réditos del esfuerzo realizado en la etapa estudiantil.”

En la actualidad definimos al compromiso social universitario como un conjunto de variantes inherentes a las actividades de la educación superior del siglo XXI, que refieren conceptualmente a variadas dimensiones: desde entender al conjunto de las actividades universitarias en vinculación con la sociedad y sus problemas, volcar sus resultados al pueblo que la contiene, aportar al desarrollo cívico y social, dar orden de excelencia a los temas nacionales; propender a la concientización y politización de los cuadros universitarios a partir de su compromiso social, contribuir a la democratización de la sociedad , entre muchas otras posibles.

Sin embargo, en torno a este debate, es menos difundido el rol determinante que juegan la calidad de las actividades universitarias y el desarrollo de la cultura en la posibilidad de llevar adelante este compromiso con la sociedad.

En el contexto actual de desarrollo de la educación superior, la calidad de la acción universitaria se encuentra en relación directa con ofrecer resultados equiparables en distintas instituciones del mundo, tanto a quienes demandan formación universitaria, como así también a aquellos que en forma directa o indirecta son potenciales beneficiarios del sistema. El motivo central radica en que comienza a desarrollarse la idea de que existen universidades o prestaciones de educación superior de primera y de segunda o tercera calidad. Universidades para “pobres”, universidades “garage”, todas definiciones que pretenden segmentar a la educación superior (los rankings universidades en muchos casos trabajan en este sentido), lo cual contribuye en reproducir los sistemas de poder, impidiendo que las universidades sigan desarrollando su tarea de movilidad social ascendente y mejoramiento de la calidad de vida.

Por lo tanto los sistemas de evaluación de todo tipo, desde los estudiantes, docentes, investigadores y las institucionales, resultan determinantes para mantener en alto la prestación de calidad universitaria.

No debemos ceder a la tentación de una visión eficientista ni demagógica de la definición. En este sentido la reflexión sobre el tema del Dr. Guillermo Jaim Etcheverry, en oportunidad de dirigirse a la Asamblea Universitaria de Universidad de Buenos Aires cuando asumiera como Rector en el año 2002, resulta determinante para comprender la verdadera dimensión del tema. Decía en aquel momento: “Posiblemente el núcleo de la discusión acerca de la función social de la universidad consista en determinar si la institución debe adaptarse a la sociedad o si ésta debe hacerlo a la universidad. Parecen contraponerse dos concepciones que, en realidad, se articulan, complementándose. De lo que se trata no es solo de modernizar la cultura, sino también de culturizar la modernidad. Es que la universidad tiene la función irrenunciable de cultivar y proponer hacia afuera ciertos valores que le son propios. Su misión hoy es civilizar el nuevo milenio”.

Y sostenía: “En su esencia, la universidad es una institución de ‘ideas’, una creación europea que surgió como expresión formal de la convicción acerca de la primacía de la idea, del poder transformador, revolucionario, que tienen las ideas. Es, por lo tanto, la concreción del poder institucionalizado de la idea. Frente al poder político y al religioso, la universidad surge como el espacio autónomo de la idea. Por eso, al perderse la trascendencia social de las ideas, la universidad comienza a decaer como espacio que las representa”.

Es en este marco conceptual que la Universidad posee, entre sus misiones primordiales, la de comprometerse en la compleja trama social que participa, contribuyendo en la solución de sus problemas complejos, impulsando su cultura y favoreciendo la construcción de una sociedad justa y equitativa.

Avatares de la Constitución Argentina

La Declaración de la Independencia del 9 de julio de 1816 dejó establecidos dos principios jurídicos o preconstitucionales: el de legalidad, es decir, que nadie puede ser privado o restringido en un derecho sino a través de una ley; y el del debido proceso, que nadie puede ser juzgado sino por un juez competente y por una pena que debe estar establecida previamente en la normativa. Así lo afirma Miguel Berri, profesor titular de Derecho Constitucional de la UNNOBA.

La Declaración de la Independencia del 9 de julio de 1816 dejó establecidos dos principios jurídicos o preconstitucionales: el de legalidad, es decir, que nadie puede ser privado o restringido en un derecho sino a través de una ley; y el del debido proceso, que nadie puede ser juzgado sino por un juez competente y por una pena que debe estar establecida previamente en la normativa. Así lo afirma Miguel Berri, profesor titular de Derecho Constitucional de la UNNOBA.

Sin embargo, la permanencia de estos dos pilares de la república recorrió un camino sinuoso a lo largo de estos 200 años.

Berri, que también es profesor adjunto de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional de La Plata y docente de diversos posgrados de esta especialidad, señala que el Congreso de Tucumán de 1816 dio lugar a la Constitución de 1819, una Carta Magna “que garantizaba estos dos principios”. No obstante, el país entra en una etapa de alta inestabilidad que dura –en definitiva– hasta 1853.

En el medio, se sancionó la Constitución de 1826, se profundizaron disputas entre el interior y Buenos Aires, se firmó el Pacto Federal de 1831, “donde las provincias ya empezaban a hablar de una forma republicana de Gobierno y de una forma federal de Estado”.

El doctor Berri sostiene que la Constitución de 1853 plasmó “todos los principios del constitucionalismo liberal, tomando como base la Carta Magna de Estados Unidos y la obra de Alberdi”. Luego, se estableció “una república aristocrática, con una alta concentración del poder, que se rompe definitivamente en 1912 con la Ley Sáenz Peña”. Como consecuencia de esta norma, en 1916 llegaría “el primer presidente elegido por el sufragio universal y secreto: Hipólito Yrigoyen”, lo que abriría un período “de normalidad institucional” hasta 1930.

Al derrocamiento de Yrigoyen le siguió un período “altamente oligárquico y de concentración de riquezas”, que perduró hasta la Revolución del 43 y la llegada de Juan Domingo Perón al poder. “Allí el peronismo hizo un conjunto de reformas sociales –explica Berri–, fue un gran resistente al proceso de la república liberal y sancionó la Constitución de 1949 que es de alto contenido social pero con problemas en sus contenidos republicanos, porque había una mayor concentración del poder en el presidente”.

La autodenominada Revolución Libertadora promovió la reforma del 57, de la que Berri sólo destaca que “como gran elemento va a tener el artículo 14 bis” (que asegura condiciones dignas de trabajo, derechos gremiales y de seguridad social).

En 1963 se produjo una nueva apertura en el proceso político “aunque restringida, por la exclusión del peronismo”. La llegada del presidente de facto Juan Carlos Onganía produjo un nuevo retroceso en términos jurídicos y en el posterior gobierno de Héctor Cámpora y Perón, “la inestabilidad se dio más en los hechos que en lo legal, porque el proceso jurídico volvió a avanzar sobre los derechos sociales pero había una fuerte conflictividad en la Argentina”.

La dictadura desarrollada entre 1976 y 1983 fue otro fuerte repliegue a partir de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y “la utilización del Estado en un proceso criminal”.

Berri recuerda que “Argentina fue el primer país de la región en recuperar, en 1983, el proceso democrático, porque en ese entonces vecinos como Chile, Brasil, Paraguay o Uruguay, tenían gobiernos de facto”, y destaca de ese período la aprobación la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el juzgamiento a las juntas militares (“un hecho político sin precedentes en el mundo”), y el trabajo realizado por el Consejo para la Consolidación de la Democracia, creado por Raúl Alfonsín y presidido por “un gran jurista argentino”: Carlos Nino.

Finalmente, Berri sostiene que la reforma de 1994 fue “la más avanzada porque fue la primera en reconocer los tratados internacionales de derechos humanos como parte de la propia constitución”.

De acuerdo a su análisis, después de 200 años, aquellos principios de legalidad y debido proceso todavía se siguen moldeando: “En la actualidad, como siempre, creo que es un proceso aspiracional y el deseo de hoy es que haya mayor igualdad. La Argentina está avanzando, pero tiene una dificultad con estos principios en las normas o en algunos fallos respecto de lo que está sucediendo en la realidad material. Tenemos en eso un problema muy serio de adecuación, algo que pasó constantemente en la historia: siempre fue adelante la ley y atrás lo social”.

![WP_20160803_12_49_03_Pro[1]](https://eluniversitario.unnoba.edu.ar/wp-content/uploads/2016/09/WP_20160803_12_49_03_Pro1-300x168.jpg)